首页 >

行业动态 > 【COF富集Au】:利用富硫共价有机框架强化去除废水中的超痕量金

【COF富集Au】:利用富硫共价有机框架强化去除废水中的超痕量金

摘要:

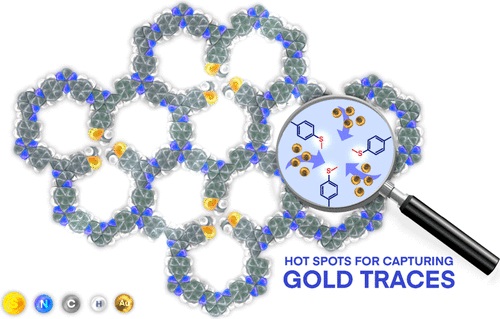

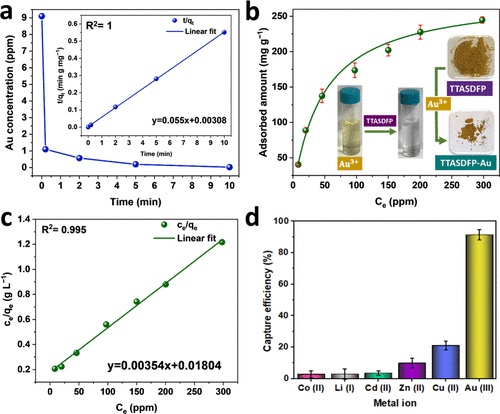

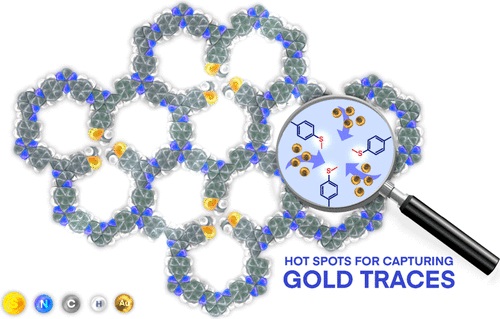

New York University 的Abu Dhabi Ali Trabolsi等报道的本篇文章(ACS Appl. Mater. Interfaces 2024)中针对全球对金的需求和消费不断增长,提出了一种从非传统矿藏,尤其是水中提取金的新方法。作者开发了一种含硫的共价有机框架(COF),通过三嗪基三胺与芳香二醛的缩合反应形成含有噻喃基团的孔洞,这些孔洞作为有效的螯合剂与Au3+离子结合。该材料在短时间内(2分钟内)对9 ppm的Au3+溶液的吸附率超过99%,表现出快速的动力学,并具有245 mg·g−1的高去除容量,对金离子具有明显的选择性。此外,该材料甚至能在1 ppb的低浓度下捕获金。

研究背景:

1. 金作为一种稀有贵金属,在珠宝制造、电子工业、生物医学和催化应用等领域具有重要价值。

2. 传统的金矿开采过程艰苦且对环境造成破坏,同时对矿工健康构成威胁。

3. 随着金在电子产品中的大量使用,电子废物(e-waste)成为金的有价值来源,但目前对金的有效、选择性和永久性回收方法仍存在挑战。

4. 目前从废水中回收金的方法有限,需要开发新的材料和技术以提高回收效率。

实验部分:

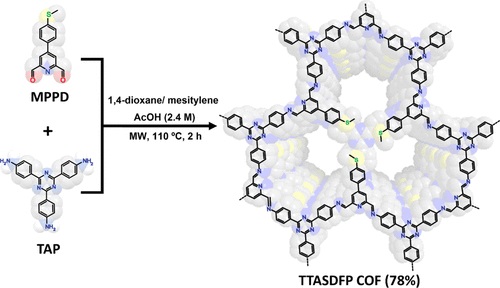

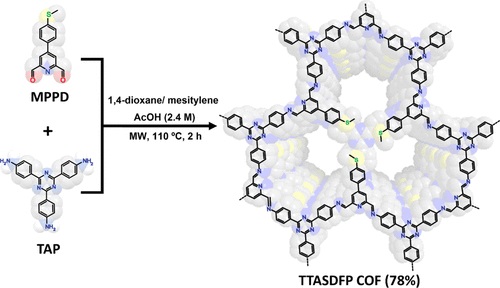

1. 合成TTASDFP:作者通过微波辐射的方法合成了含硫的共价有机框架材料TTASDFP,使用了4-(4-(甲基硫)苯基)吡啶-2,6-二甲醛(MPPD)与2,4,6-三(4-氨基苯基)-1,3,5-三嗪(TAP)进行缩合反应,以形成亚胺键。合成过程持续了2小时,产率为78%。

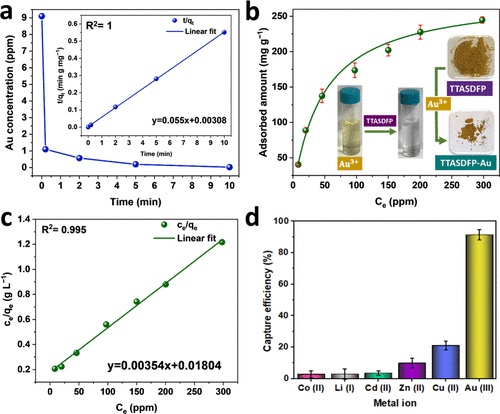

2. 金离子吸附性能测试:在室温下,作者评估了TTASDFP从水中去除痕量Au3+的性能。首先研究了金离子的吸附动力学,将TTASDFP置于9 ppm的Au3+水溶液中,结果显示98.7%以上的金离子在30秒内被去除,浓度降至十亿分之一水平。

3. 吸附选择性研究:作者将TTASDFP暴露在含有Au3+、Co2+、Cd2+、Li+、Cu2+和Zn2+的混合金属离子溶液中,每种金属离子的初始浓度为10 ppm,以研究TTASDFP对金离子的选择性吸附能力。

4. 再生能力测试:为了评估TTASDFP的可重复使用性,作者进行了再生能力测试。使用0.1 M硫脲溶液在0.2 M HCl中进行解吸,以恢复捕获的金离子。

5. 低浓度金离子捕获测试:作者还评估了TTASDFP在捕获低至1 ppb的金离子方面的能力,甚至在含有高浓度NaCl和Cu2+的溶液中也进行了测试。

分析测试:

1. 结构表征:通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)确认了TTASDFP的成功合成,观察到了MPPD和TAP前体的碳酰基C=O键和N-H键的信号消失,以及亚胺键的特征信号。

2. 固体核磁共振谱(13C CP/MAS NMR):进一步确认了亚胺键的存在,观察到了来自亚胺键的碳峰位于约160 ppm。

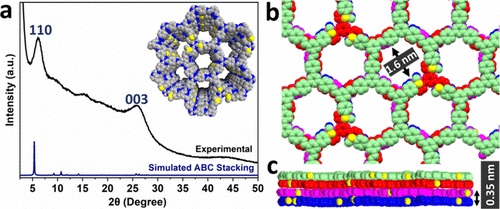

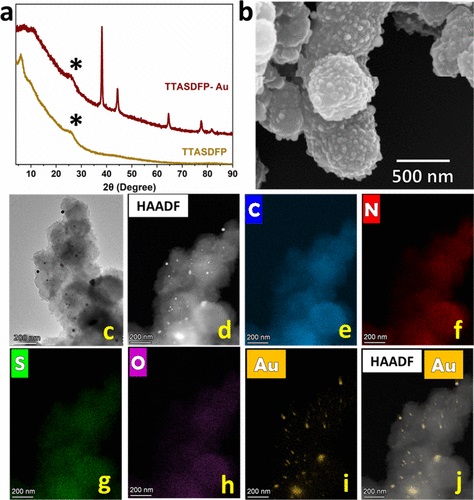

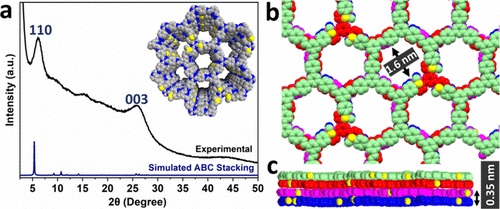

3. X射线衍射(PXRD):确认了TTASDFP的有序结构,主要衍射峰出现在2θ = 6.1和25.8°。

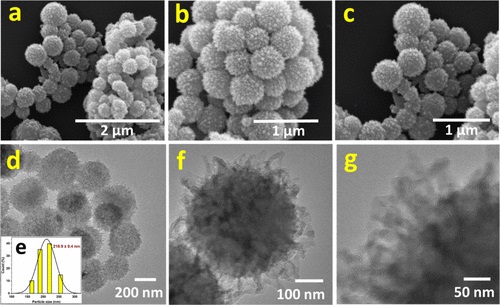

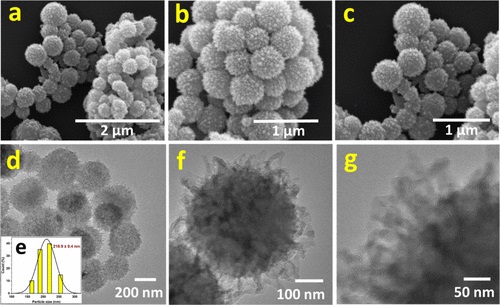

4. 扫描电子显微镜(SEM)和高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM):分析了TTASDFP的形态特性,显示了独特的类似海胆的形态,并且颗粒是实心的,具有均匀的大小。

5. 比表面积和孔隙性分析:通过77 K下氮气吸附-脱附等温线测量,BET比表面积为50.8 m2·g−1,孔径分布分析显示平均孔宽为1.3 nm。

6. 热重分析(TGA):确认了TTASDFP的高热稳定性,重量损失主要在450−600 °C范围内。

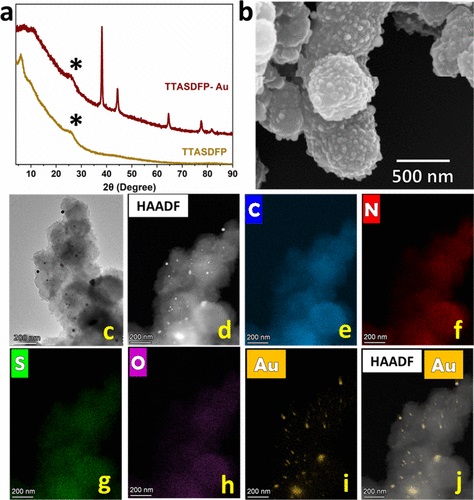

7. X射线光电子能谱(XPS):分析了TTASDFP-Au(吸附金后的TTASDFP)的表面化学状态,Au 4f峰的分析显示了成功的金吸附。

8. 元素映射(EDS):在TTASDFP-Au中检测到了金的存在,进一步证实了金离子的吸附。

9. 循环伏安测试(CV):未在文中提及,但通常用于评估材料的电化学性质。

总结:

本文成功开发了一种新型含硫的共价有机框架TTASDFP,用于从水中快速、高效地去除超痕量金。该材料具有优异的吸附性能和选择性,以及良好的再生能力,即使在高浓度的NaCl和Cu2+存在下也能保持其吸附性能。这些特性使TTASDFP成为从废水中回收金的有力候选材料。

展望:

1. 未来的研究应关注TTASDFP在长期循环使用中的稳定性和性能变化。

2. 探索TTASDFP在实际废水处理中的规模化应用潜力,包括处理大量废水的能力。

3. 探索通过材料改性进一步提高TTASDFP的吸附容量和选择性,例如通过调整孔径大小或表面化学性质。

Enhanced Removal of Ultratrace Levels of Gold from Wastewater Using Sulfur-Rich Covalent Organic Frameworks

文章作者:Salma Abubakar, Gobinda Das, Thirumurugan Prakasam, Asmaa Jrad, Felipe Gándara, Sabu Varghese, Thomas Delclos, Mark A. Olson, and Ali Trabolsi*

DOI:10.1021/acsami.4c03685

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c03685

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。