首页 >

行业动态 > 【COF形貌控制】:氢键网络促进共价有机框架内高效质子转移和电荷分离以增强H2O2光合作用

【COF形貌控制】:氢键网络促进共价有机框架内高效质子转移和电荷分离以增强H2O2光合作用

摘要:

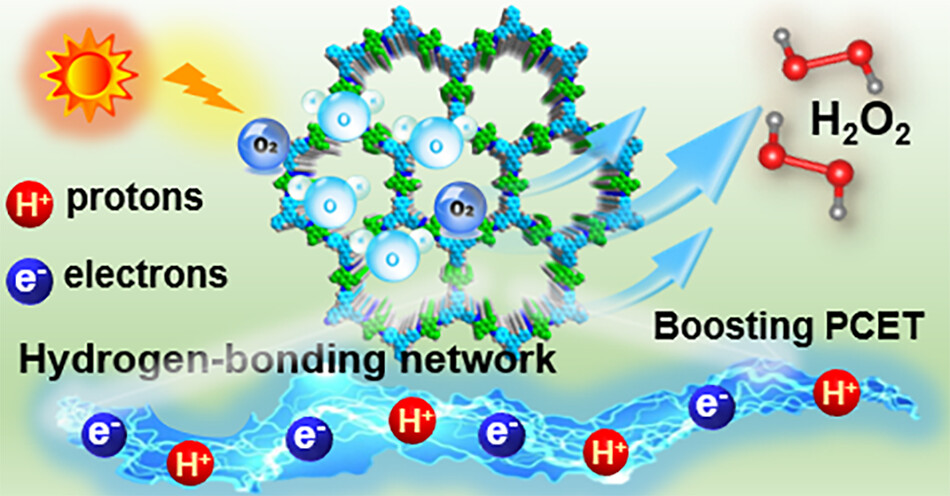

湖南师范大学罗胜联和杨春平团队发表的文章(Nano Lett. 2024)中提出了一种通过在共价有机框架(COFs)中构建氢键网络来增强质子偶联电子转移(PCET)过程的策略,显著提升了H2O2的光合作用效率。通过在COF纳米通道上锚定H3PO4分子网络,显著提高了COFs的质子导电性和光生电荷分离效率。因此,COF@H3PO4在无需牺牲剂的情况下展现出卓越的光催化性能,太阳能到化学能的转换效率高达0.69%。结果表明,COF@H3PO4上能带电荷密度的空间分布更为集中,导致了高效的电荷分离,并且从*OOH到H2O2的速率限制步骤的小能量障碍赋予了COF@H3PO4更高的2e– ORR选择性。

研究背景:

1)现有的光催化合成H2O2的方法中,2e– ORR的活性和选择性较低,导致H2O2产率不高。

2)研究人员已开发不同的光催化剂以提高H2O2产率,但多数需要外部牺牲试剂,因为它们自身的催化活性不足。

3)本文作者提出通过在COFs中构建氢键网络来增强PCET过程,从而显著提升H2O2的光合作用效率。通过锚定H3PO4分子网络,改善了COFs的质子导电性和光生电荷分离效率。

实验部分:

1)COF的合成:通过1,3,5-三(4-氨基苯基)苯(Tab)和2,5-二乙烯基对苯二甲醛(Dva)在乙酸存在下的亚胺缩合反应合成COF。

2)COF@H3PO4的制备:在加入乙酸前引入H3PO4,制备出COF@H3PO4。由H3PO4分子构成的氢键网络锚定到乙烯基功能化的COF纳米通道上,以提高质子耦合电子转移(PCET)效率。通过FTIR光谱比较了COF和COF@H3PO4与前体Tab和Dva的特征峰,确认了缩合反应的发生。

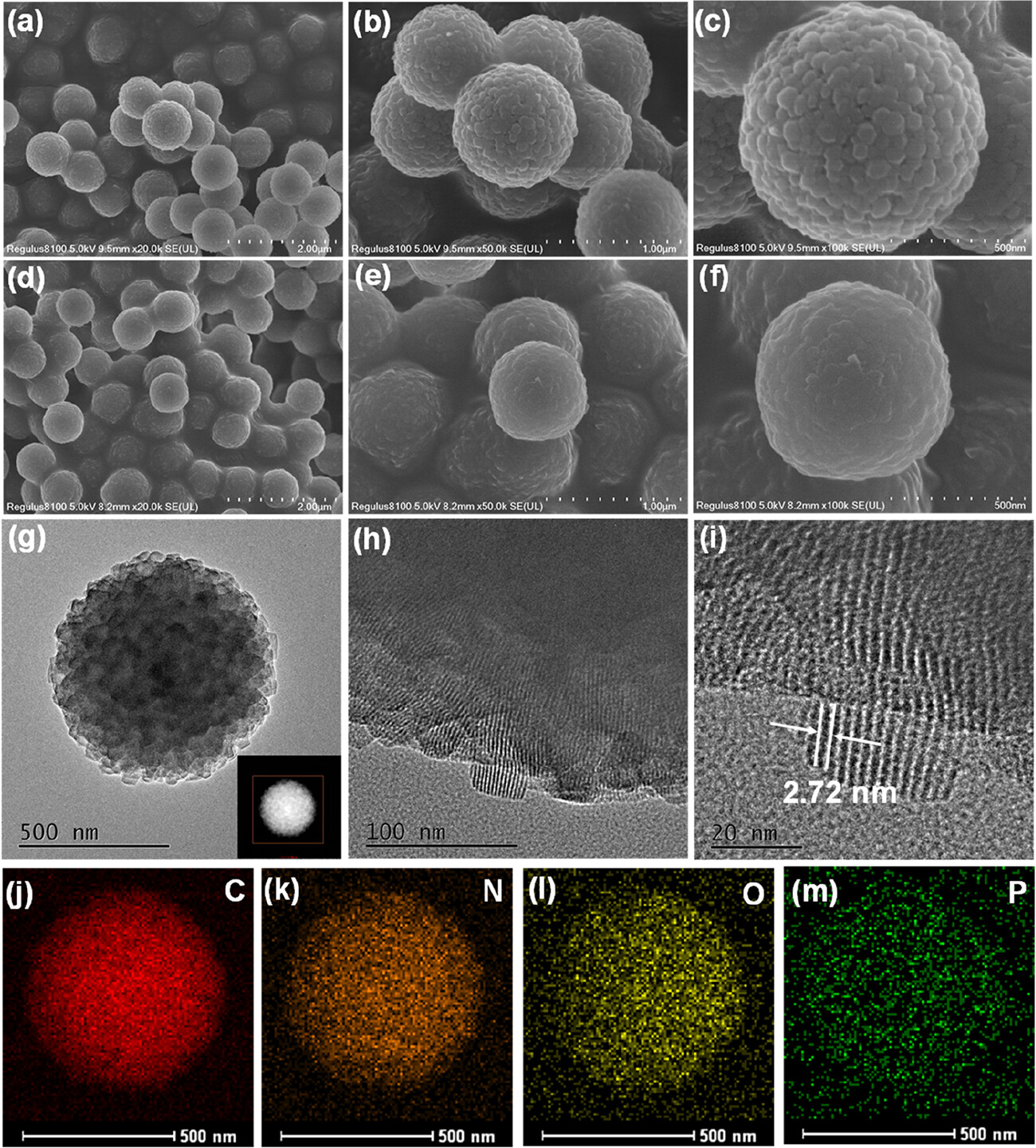

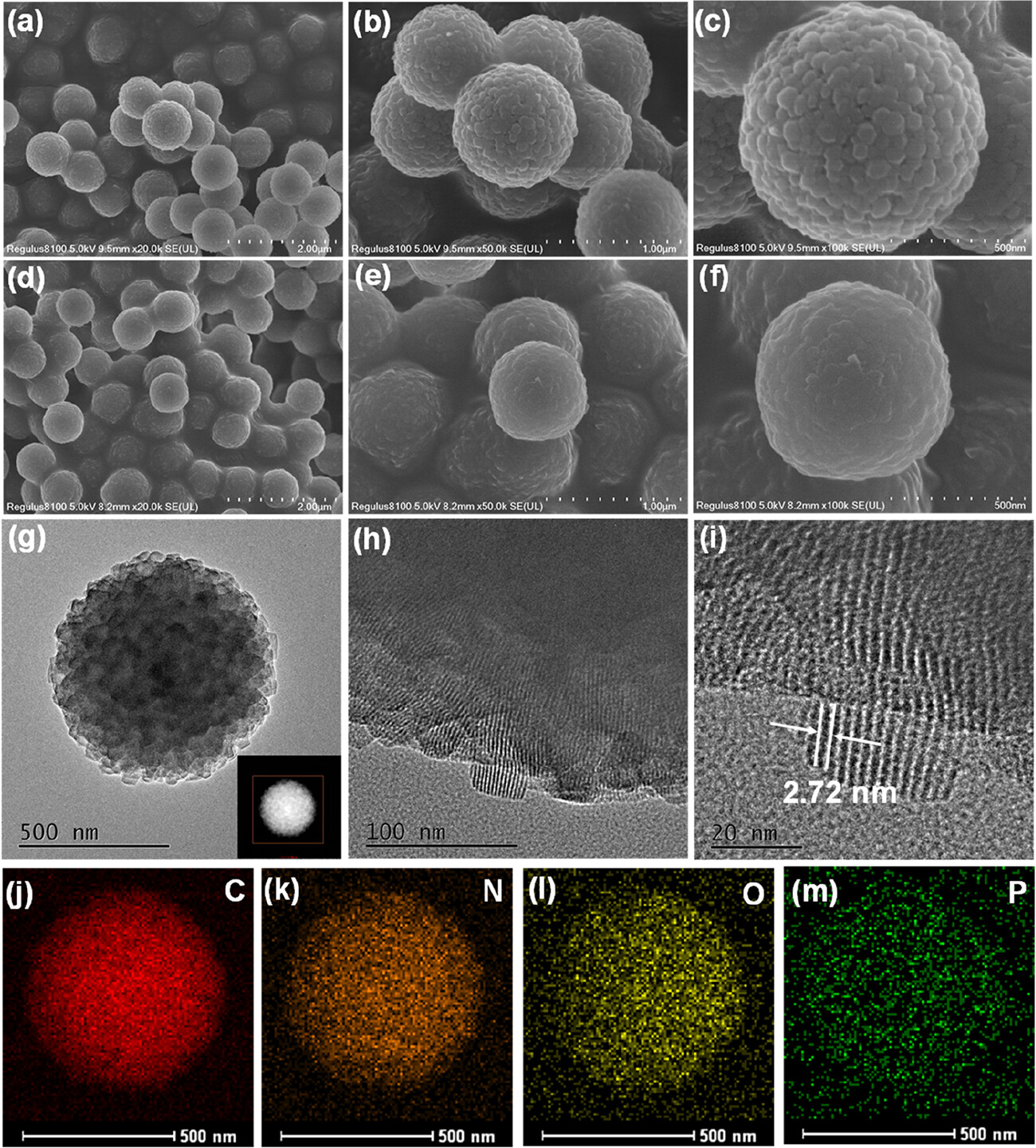

3)形貌表征:使用场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)对催化剂的形貌进行了表征。

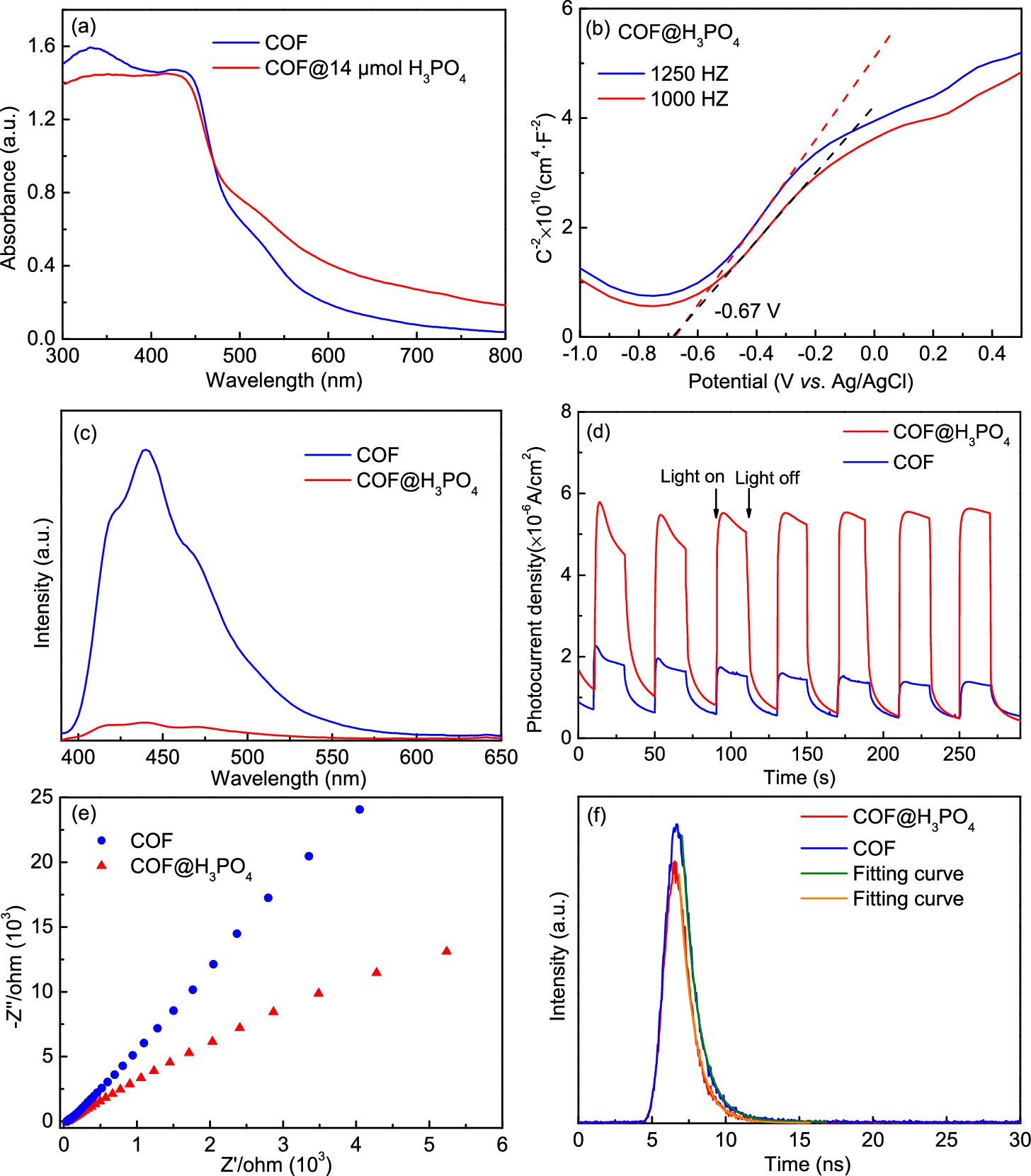

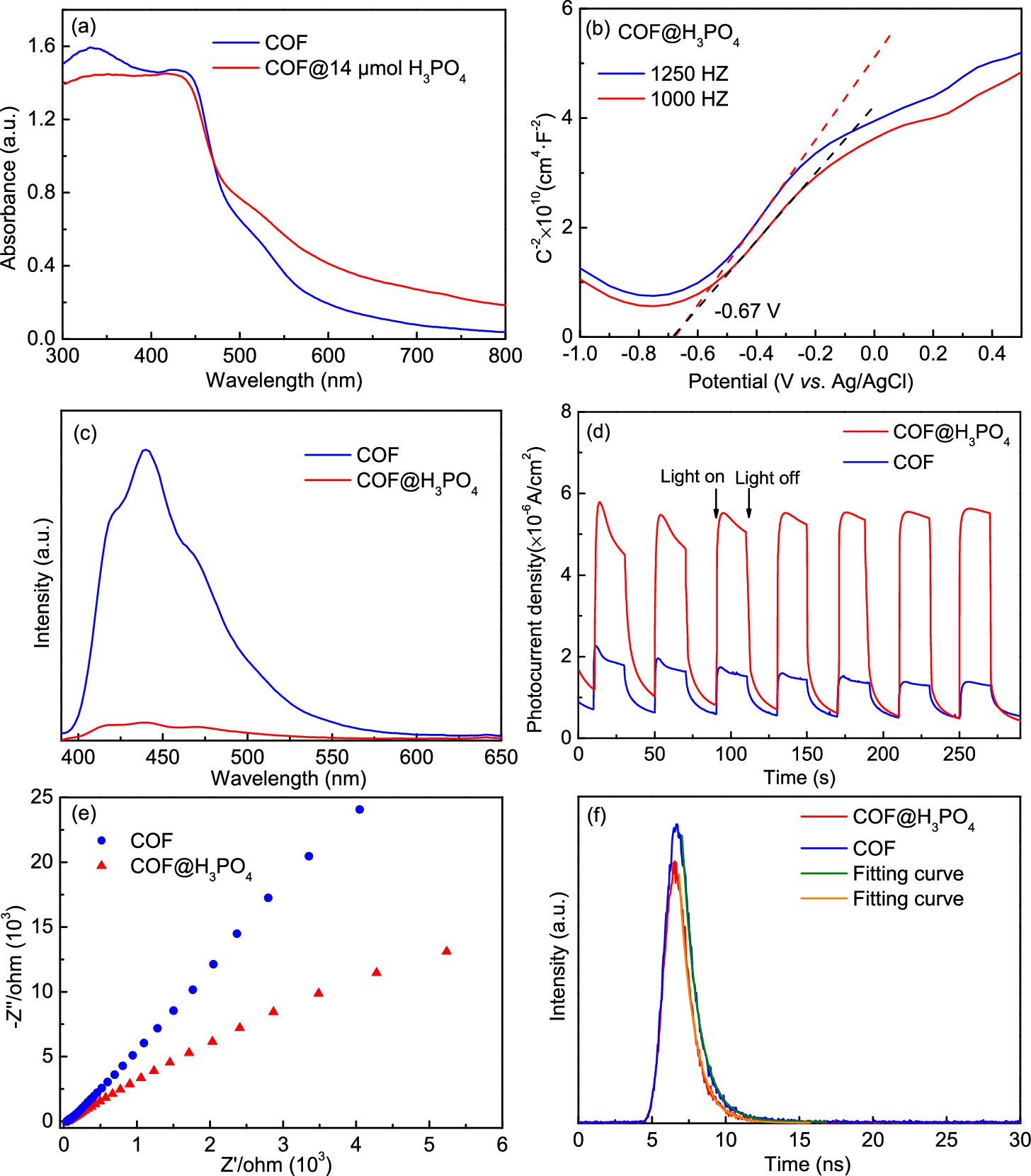

4)光吸收性能测试:通过UV–vis吸收光谱研究了样品的光吸收性能。

5)进行了光致发光(PL)测量和瞬态光电流响应测试,以研究光催化剂的电荷分离效率。在纯水下可见光照射(λ > 420 nm)条件下评估了制备催化剂对H2O2生成的光催化性能。

分析测试:

1)通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)对比COF和COF@H3PO4与前驱物的特征峰,确认了COF和COF@H3PO4的合成,进一步通过13C和31P固体核磁共振(NMR)光谱表征了化学结构,证实H3PO4分子通过质子化亚胺氮原子锚定在COF上。

2)XRD图谱:COF和COF@H3PO4显示出高结晶性和纯度。

3)SEM和TEM图像:COF和COF@H3PO4保持了球形结构,COF@H3PO4表面更平滑,孔径略有减小。

4)孔径分布:COF和COF@H3PO4具有狭窄的孔宽分布。

5)通过紫外-可见吸收光谱和莫特-肖特基电化学测试确定COF@H3PO4的能带位置,证明其具有较高的电子传输能力。光致发光(PL)和瞬态光电流响应进一步证实COF@H3PO4具有更高的光生载流子分离效率。

6)通过光电化学阻抗谱(EIS)和时间分辨光致发光(TRPL)研究了光生载流子的转移速率,结果显示COF@H3PO4具有更好的电子传导性和光生载流子分离效率。

7)在可见光照射下,COF@H3PO4表现出优异的光催化性能,产生H2O2,且在无牺牲试剂的情况下,H2O2浓度达到1555 μM,最高H2O2产量为5214 μmol g-1 h-1,光化学转化效率为0.69%。

总结:

1)本文通过在COFs中构建氢键网络,显著提升了H2O2的光合作用效率。COF@H3PO4展现出优异的光催化性能,无需牺牲剂即可高效生成H2O2,太阳能到化学能的转换效率高达0.69%。

2)研究结果表明,COF@H3PO4具有更集中的能带电荷密度分布,实现了高效的电荷分离,并且具有高2e– ORR选择性。

展望:

1)实验中使用的H3PO4的量对性能的具体影响需要进一步研究,以优化催化剂的制备条件。

2)建议作者研究COF@H3PO4在实际应用中的稳定性和重复使用性,以及探索不同结构的COFs对性能的影响。

Efficient Proton Transfer and Charge Separation within Covalent Organic Frameworks via Hydrogen-Bonding Network to Boost H2O2 Photosynthesis

文章作者:Yan Lin, Juncong Zou, Xin Wu, Shehua Tong, Qiuya Niu, Shanying He, Shenglian Luo*, and Chunping Yang*

DOI:10.1021/acs.nanolett.4c01048

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.4c01048

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。