首页 >

行业动态 > 【二维MOF】: 2D金属-有机框架中Mott金属-绝缘体跃迁的局部栅极控制

【二维MOF】: 2D金属-有机框架中Mott金属-绝缘体跃迁的局部栅极控制

摘要:

The University of Queensland的Ben J. Powell和 Monash University Agustin Schiffrin&Nikhil V. Medhekar 等报道的本篇文章(Nat. Commun. 15, 3559 2024)中研究了一种二维(2D)金属有机框架(MOF),该材料具有kagome(三角格子)结构,通过电子-电子相互作用展现出许多体量子现象,包括莫特金属-绝缘体转变(MITs)、磁性、量子自旋液体和超导性。这些相位依赖于电子带的占据情况,并且可以通过化学势来控制。实验中,通过在2D绝缘体上合成2D kagome MOF,并使用扫描隧道显微镜(STM)和光谱学揭示了MOF的电子能隙约为200 meV,与动态平均场理论预测的莫特绝缘体一致。通过模板诱导(通过衬底的工作函数变化)和STM探针诱导门控,可以局部调节MOF kagome带的电子占据,并诱导莫特MITs。这些发现为基于电静力控制2D MOF中多体量子相位的技术铺平了道路。

研究背景:

1. 在特定电子填充其带的材料中,会出现强电子相关性,导致多种奇异的多体量子相。然而,尽管理论上预测了单层2D MOFs中的相关电子莫特绝缘相,但实验上尚未实现。

2. 其他学者通过电静力门控调节化学势,可以控制这些带电子填充,实现相关相位之间的可逆切换。

3. 本文作者合成了一种2D kagome MOF,并在2D绝缘体上通过STM和光谱学揭示了MOF的电子能隙。通过局部电子占据的调节,实验上实现了莫特金属-绝缘体转变,这在单层2D MOFs中是首次。

实验部分:

1. 实验目的与设计:本研究旨在实验上实现并研究二维(2D)金属有机框架(MOF)中的莫特金属-绝缘体转变(MITs)。通过在绝缘体上合成2D kagome MOF,并利用扫描隧道显微镜(STM)和光谱学来揭示MOF的电子能隙,进而通过局部门控调控实现莫特MITs。

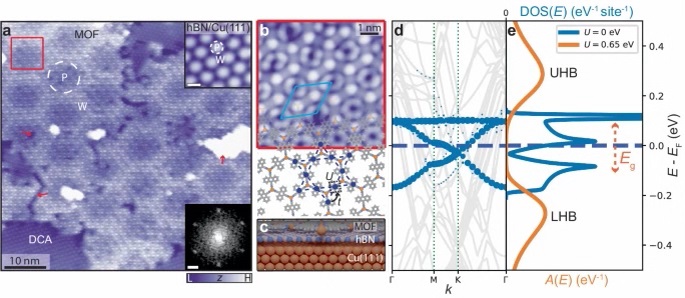

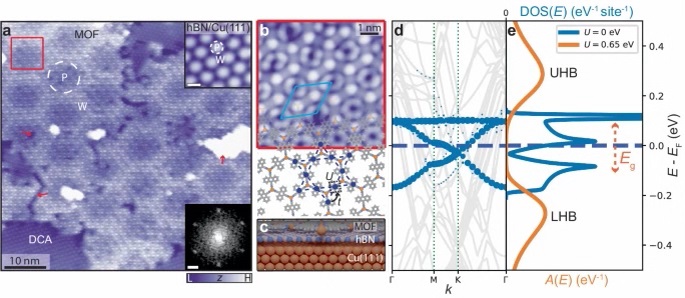

2. 材料合成:合成了单层DCA3Cu2 kagome MOF,该材料由9,10-二氰基蒽(DCA)分子和铜(Cu)原子组成,并通过在单层六方氮化硼(hBN)上进行合成。

3. 电子结构计算:使用密度泛函理论(DFT)计算了DCA3Cu2 MOF在hBN/Cu(111)上的能带结构,预测了其电子能带分布和化学势位置。

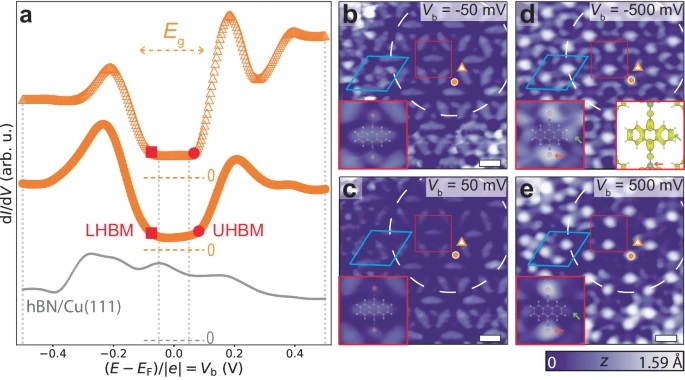

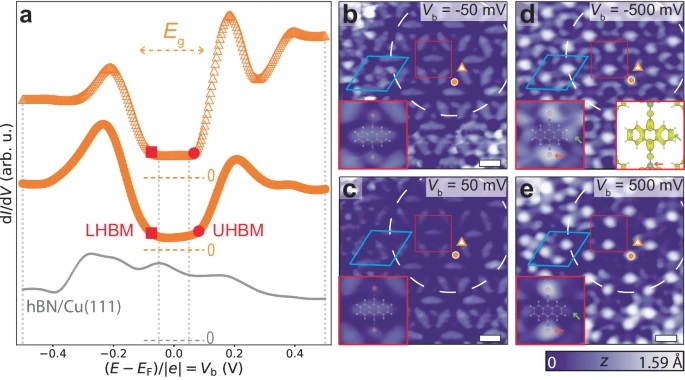

4. 电子性质表征:利用STM和微分导数(dI/dV)光谱学在hBN/Cu(111)上对MOF的电子性质进行了表征,观察到约200 meV的电子能隙。

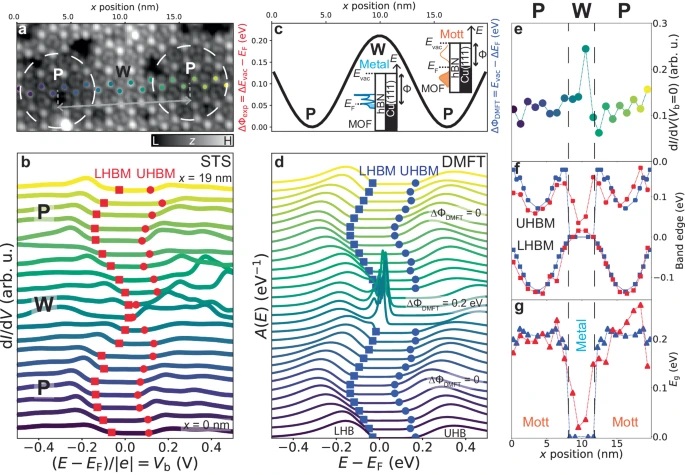

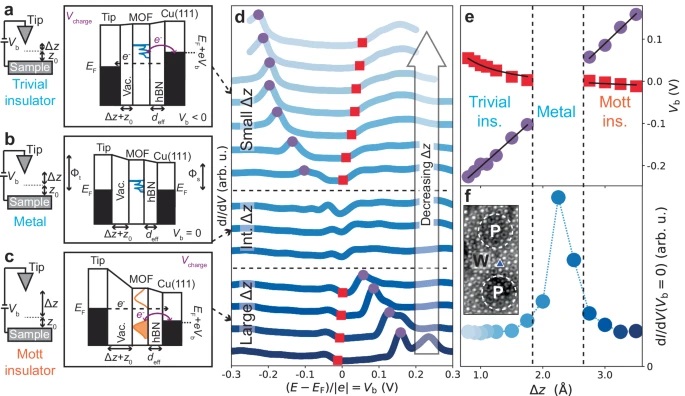

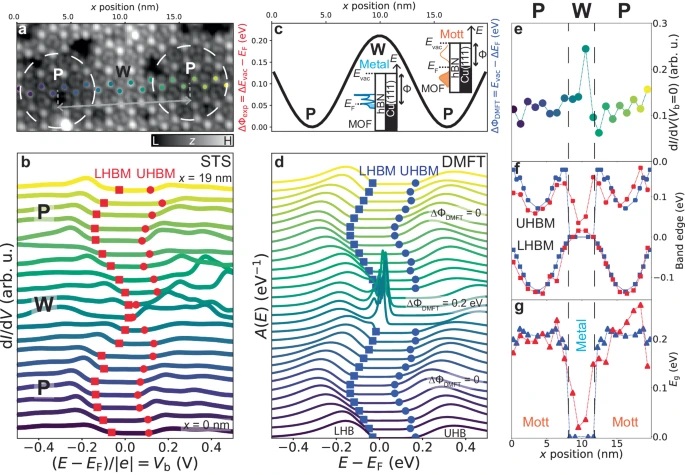

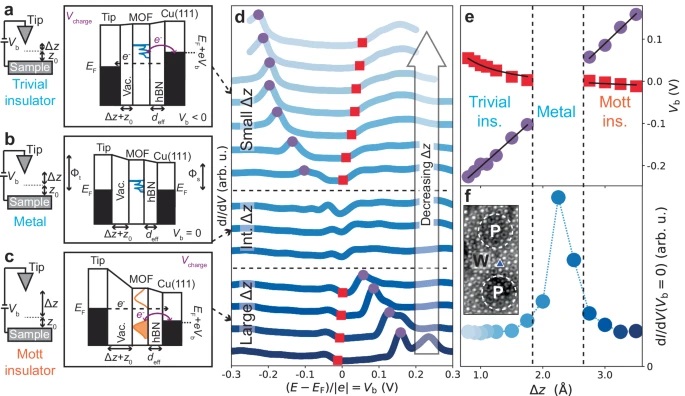

5. 门控调控实验:通过改变STM探针与样品之间的距离,实现了对MOF电子态的能量移动和充电,从而在局部区域内调控了MOF从莫特绝缘体到金属的转变。

分析测试:

1. 结构表征:使用STM图像确认了DCA3Cu2 MOF在hBN/Cu(111)上的晶体结构,观察到了与hBN/Cu(111)moire图案一致的长程调制。

2. 能带结构计算:DFT计算显示,MOF在hBN/Cu(111)上呈现金属性,化学势接近kagome带的半填充。

3. 多体谱函数计算:通过动态平均场理论(DMFT)计算了MOF的多体谱函数A(E),预测了约200 meV的莫特能隙。

4. 电子性质的STM和STS表征:STM和dI/dV STS测量揭示了MOF的电子能隙和在不同偏压下的电子态,观察到了与DMFT预测一致的能隙。

5. 门控调控效应分析:通过改变STM探针与样品之间的距离,观察到了MOF电子态的能量移动和充电现象,从而证实了通过局部门控可以实现MOF的金属-绝缘体转变。

总结:

本研究成功合成了单层2D kagome MOF,并在实验上观察到了莫特绝缘相以及通过局部门控实现的金属-绝缘体转变。这些发现不仅验证了理论预测,也为未来在2D MOF中探索和利用多体量子相提供了实验基础。

展望:

1. 探索不同2D MOF结构中的莫特相和金属-绝缘体转变,以及这些相在不同外部场下的调控机制。

2. 进一步研究MOF的电子性质在实际器件中的应用,如在电子器件、自旋电子学和信息处理存储技术中的潜在应用。

Local gate control of Mott metal-insulator transition in a 2D metal-organic framework

文章作者:Benjamin Lowe, Bernard Field, Jack Hellerstedt, Julian Ceddia, Henry L. Nourse, Ben J. Powell, Nikhil V. Medhekar & Agustin Schiffrin

DOI:10.1038/s41467-024-47766-8

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-47766-8

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。