首页 >

行业动态 > 【COF微结构】:硼连接共价有机框架的二维到三维重构

【COF微结构】:硼连接共价有机框架的二维到三维重构

摘要:

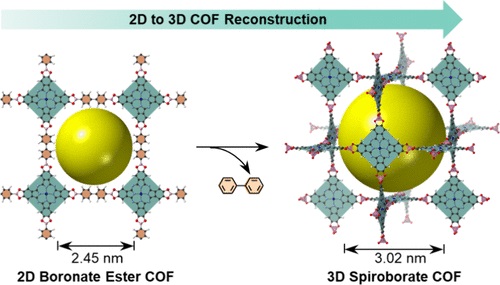

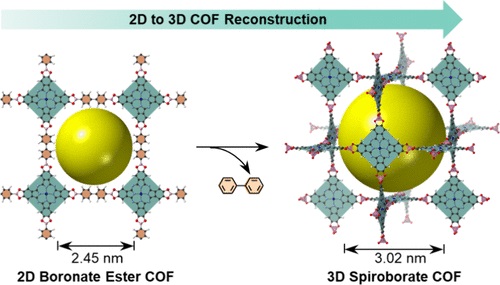

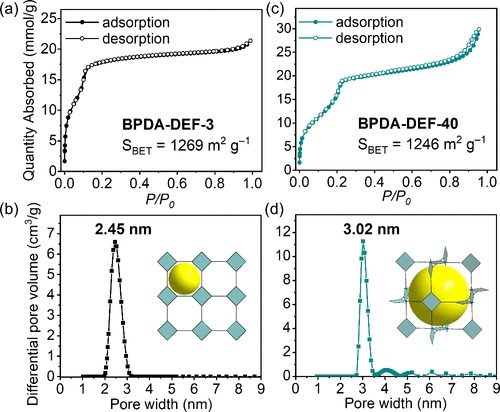

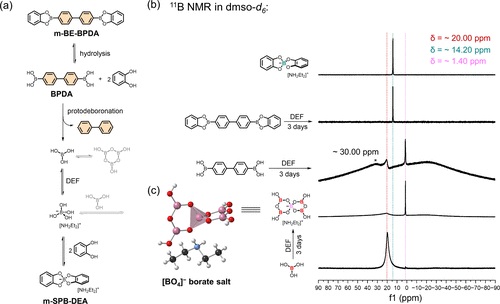

华东理工大学张维伟和利物浦大学的John W. Ward&Andrew I. Cooper等报道的文章(J. Am. Chem. Soc. 2024)中报道了首例二维共价有机框架(COFs)通过基触发的硼杂化反应转化为三维COFs的完整晶格重排。该转化涉及将三角硼酸酯键转换为四面体阴离子螺硼酸酯键,从而将共面堆叠的正方形钴(II)酞菁(PcCo)单元重排为三维垂直排列。结果,COFs的孔径从初始的二维正方形晶格的2.45 nm扩展到三维非穿插网络的3.02 nm。机理研究表明,通过基催化的硼酸酯脱硼反应途径形成螺硼酸酯结构。

研究背景:

1. 共价有机框架(COFs)是一种通过分子构建块创建网状结构的晶态多孔材料。在COFs中实现从二维到三维的结构转变在合成上具有挑战性,通常需要破坏二维COFs中强的层间范德华相互作用,并重新定向分子构建单元以生成三维COFs。

2. 以往的研究通常通过光或热诱导的烯烃或炔烃键层间交叉链接来实现二维到三维的转变,但这些转变只导致了微小的结构变化,孔径和形状的变化可以忽略不计。

3. 本研究通过在溶剂热条件下基础环境催化的硼杂化反应,实现了从二维硼酸酯COF到三维螺硼酸酯COF的完全结构重排。这种重构不仅改变了拓扑排列,还导致孔径的增大,为COFs的合成和应用提供了新的策略。

实验部分:

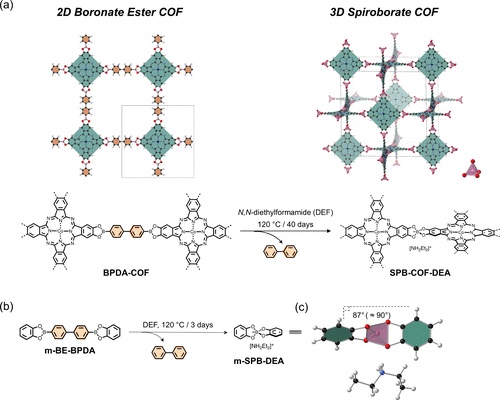

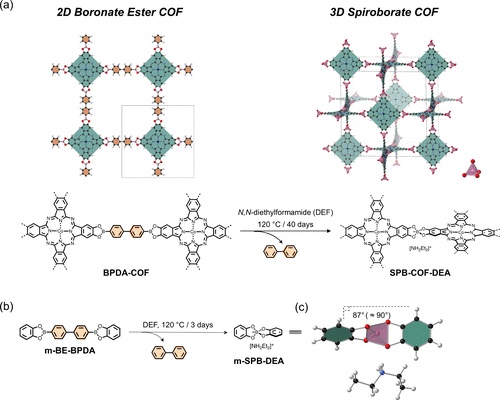

1) 合成2D COFs:通过在120°C下使用N,N-二乙基甲酰胺(DEF)作为溶剂,将八羟基钴酞菁((OH)8PcCo)和1,4-联苯二硼酸(BPDA)进行反应,合成了2D COFs,标记为BPDA-DEF-3。

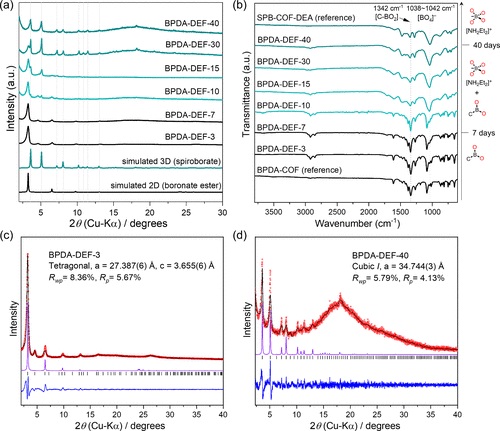

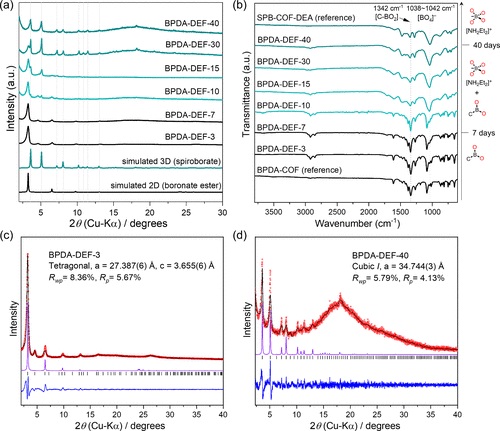

2) 2D至3D结构转变:在相同的反应条件下,延长反应时间至10天和40天,观察到新相的形成。通过粉末X射线衍射(PXRD)确认了BPDA-DEF-40的晶体结构,其衍射峰与之前报道的3D SPB-COF-DBA的PXRD模式相似,表明了从2D sql拓扑结构到3D非互穿的nbo拓扑结构的完全转变。

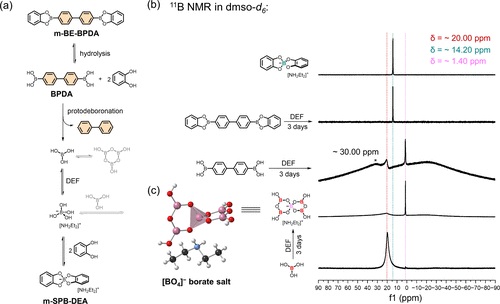

3) 机制研究:通过时间依赖的PXRD和傅里叶变换红外光谱(FTIR)对转变过程进行了详细研究。使用溶液11B NMR和单晶结构分析对小分子硼酸酯模型化合物进行了研究,揭示了碱催化的硼酸酯酯脱硼反应途径,形成了spiroborate结构。

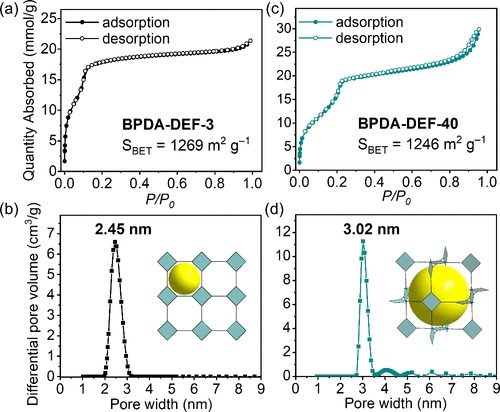

4) 孔隙性评估:通过77K下的氮气吸附-脱附等温线测量了BPDA-DEF-3和BPDA-DEF-40的比表面积和孔隙性,结果显示BPDA-DEF-40的孔径从2D COF的2.45 nm增大到了3.02 nm。

5) 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM):用于观察BPDA-DEF-3、BPDA-DEF-7、BPDA-DEF-10、BPDA-DEF-15、BPDA-DEF-30和BPDA-DEF-40的形态和晶体结构。

分析测试:

1) 结构表征:通过PXRD分析确认了2D至3D COFs的晶体结构转变,通过Pawley细化得到了单位细胞参数。

2) 红外光谱(FTIR):通过FTIR光谱观察到了从硼酸酯到spiroborate键合的转变,其中BPDA-DEF-3的FTIR光谱显示了硼酸酯的特征振动,而BPDA-DEF-40的FTIR光谱与3D SPB-COF-DEA一致。

3) 核磁共振(NMR):使用13C CP/MAS NMR和11B MAS NMR光谱对BPDA-DEF-40的化学结构进行了表征,11B NMR光谱中BPDA-DEF-40的信号与3D SPB-COF-DEA的信号一致,证实了从硼酸酯到spiroborate的转变。

4) 孔隙性分析:通过氮气吸附-脱附等温线测量了BPDA-DEF-3和BPDA-DEF-40的比表面积和孔径分布,BPDA-DEF-40的孔径增大,表明了结构的成功转变。

5) 形貌分析:SEM和TEM用于观察不同时间点下合成的COFs的形态变化,TEM进一步确认了BPDA-DEF-40的晶体结构。

6) 溶剂效应研究:通过在不同的溶剂条件下进行反应,研究了溶剂对COFs结构转变的影响,发现在中性条件下,只有2D硼酸酯相被观察到。

7) 机制研究:通过11B NMR分析了模型化合物m-BE-BPDA在DEF中加热后的反应混合物,提出了碱催化的硼酸酯酯脱硼反应途径,并通过单晶结构分析得到了证实。

总结:

本研究成功开发了一种从二维硼酸酯COF到三维螺硼酸酯COF的转变方法。这种结构重构基于硼酸酯键到四面体阴离子螺硼酸酯键的化学转换,并伴随着COFs结构从二维正方形晶格转变为非穿插的三维网络。通过详细的机理研究,揭示了螺硼酸酯形成是通过基催化的硼酸酯脱硼反应途径进行的。这项工作不仅为硼酸酯COFs与新兴的螺硼酸酯COFs领域之间建立了直接联系,而且提高了我们对硼衍生COFs的理解。化学转化和相应的框架结构重构为包括化学传感在内的广泛应用领域提供了巨大潜力。此外,这种重构方法有潜力用于针对目前无法通过直接合成获得的新框架结构。

展望:

1. 进一步研究重构后三维COFs的长期稳定性,以评估其在实际应用中的可靠性。

2. 进一步研究孔隙性质,如孔隙形状和分布,对于理解材料的吸附和分离性能至关重要。

3. 探索不同的合成条件,如温度、时间、溶剂和催化剂浓度,以优化重构过程并提高产率和结晶度。

2D to 3D Reconstruction of Boron-Linked Covalent–Organic Frameworks

文章作者: Xue Wang, Thomas Fellowes, Mounib Bahri, Hang Qu, Boyu Li, Hongjun Niu, Nigel D. Browning, Weiwei Zhang*, John W. Ward*, and Andrew I. Cooper*

DOI:10.1021/jacs.4c02673

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c02673

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。