首页 >

行业动态 > 【三维MOF导电】:一种用于高效能量存储的高稳定性和高导电的三维超微孔铁(II)基金属有机框架

【三维MOF导电】:一种用于高效能量存储的高稳定性和高导电的三维超微孔铁(II)基金属有机框架

摘要:

东京大学的Santanu Chand等报道的本篇文章(Small 2024, 2401102)中报道了一种三维超微孔三唑基金属有机框架(Fe-MET),该材料具有出色的化学稳定性和高电导率(σ = 0.19 S m−1),在无需使用任何导电添加剂的情况下,作为电化学电容器(EC)电极表现出卓越的性能。Fe-MET电极在0.5 A g−1的电流密度下提供了304 F g−1的重量法电容和181 mF cm−2的面积法电容,并且具有极高的循环稳定性。Fe-MET作为固态能量存储设备中的独立EC电极,其性能优于大多数已报道的基于MOF的EC材料,甚至超过了某些多孔碳和石墨烯材料,显示出作为能量存储材料的优越性能和巨大潜力。

研究背景:

1) 电化学能量存储(EES)设备的普及显著促进了当今时代可持续能源解决方案的实现。超级电容器(ECs)比传统电容器具有更高的能量存储能力,适用于快速、大量能量存储和电动汽车等众多应用场景。

2) 尽管商业ECs现在拥有高达约30 kW kg−1的高功率密度,但基于EDLC的不对称超级电容器(ASCs)的碳材料仍存在较低的能量密度(ED)问题。

3) 金属有机框架(MOFs)作为一类多功能的配位材料,在各种应用中展现出潜力。然而,MOFs在能量存储应用中,特别是作为ECs的电极材料时,其低稳定性和导电性限制了其性能。

4) 本文作者通过使用廉价且商业上可获得的起始材料,巧妙地利用了Fe-MET的特性,实现了高稳定性和高导电性的三维超微孔MOF,为高性能ECs提供了新的材料选择。

实验部分:

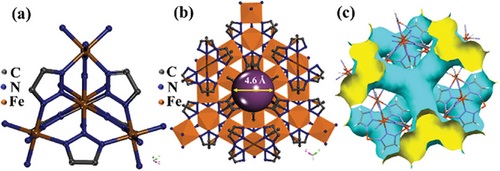

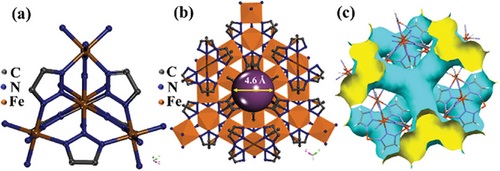

1) 通过无水条件下回流FeCl2和1H-1,2,3-三唑合成了Fe-MET,并通过PXRD、SEM、BET等技术进行了表征。

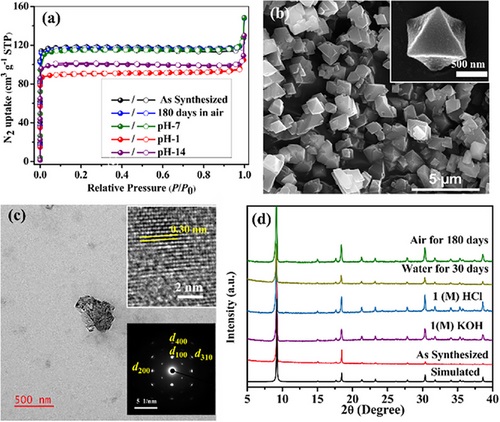

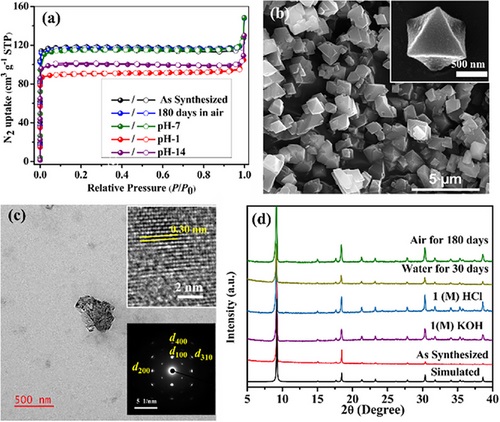

2) Fe-MET表现出类型I的氮气吸附等温线,BET比表面积为416 m2 g−1,孔径分布为4.6 Å。

3) Fe-MET在不同pH条件下的化学稳定性测试显示,该材料在各种化学环境中保持结构和形态不变。

4) 通过四探针测量法测量了Fe-MET的电导率,室温下为0.19 S m−1。

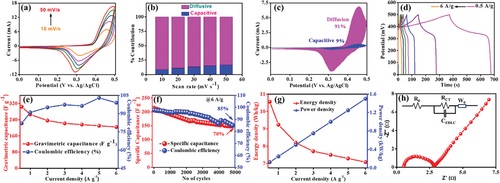

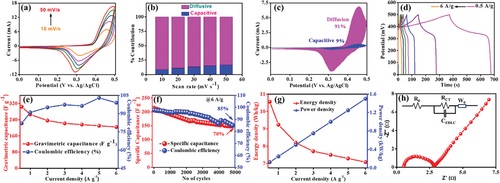

5) 在三电极系统中评估了Fe-MET薄膜的电化学性能,表现出优异的电容特性和循环稳定性。

6) 利用Fe-MET和商业活性炭(AC)制备了固态不对称超级电容器(ASC),并在宽电位窗口下展示了出色的能量和功率密度。

分析测试:

1) 结构表征:PXRD研究与模拟模式的匹配证明了Fe-MET的成功合成,且通过SEM、HRTEM和SAED图像确认了其高结晶性。

2) 气体吸附:77K下的氮气吸附等温线显示了Fe-MET的微孔性质,BET比表面积为416 m2 g−1,孔径为4.6 Å。

3) 热稳定性:TGA分析表明Fe-MET具有良好的热稳定性,能够在恶劣环境下保持稳定。

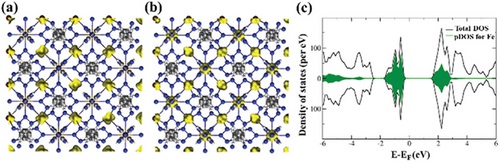

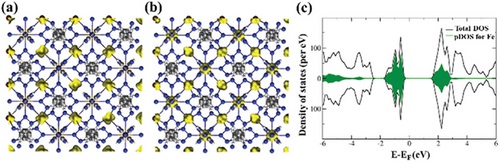

4) 电导率测试:Fe-MET块体在室温下的电导率为0.19 S m−1,通过I-V测量也展示了半导体特性。

5) 光电性质:使用Tauc图估算了Fe-MET的光学带隙为1.28 eV,理论电子结构计算得出的带隙为1.56 eV。

6) 电化学性能:Fe-MET在三电极系统中表现出可逆的氧化还原行为,具有显著的比电容,主要受扩散控制的伪电容机制影响。

7) 固态器件性能:Fe-MET//AC ASC在50 mV s−1的扫描速率下展示了其操作电位窗口,CV曲线在高扫描速率下保持了原始形状,表明了出色的可逆性和速率能力。

总结:

本研究成功展示了一种具有高稳定性、高导电性和优异电容性能的三维铁基MOF(Fe-MET)作为电化学电容器电极材料。Fe-MET无需任何导电添加剂即可作为高性能EC电极,其性能超越了大多数已报道的MOF基电极材料和一些多孔碳和石墨烯材料。Fe-MET//AC固态ASC设备的性能表现也非常出色,显示出高能量密度和功率密度,为下一代能量存储材料的开发提供了新的方向。

展望:

1) 未来研究可以进一步探索Fe-MET在其他类型的能量存储设备中的应用,如锂离子电池或钠离子电池。

2) 可以研究通过改变Fe-MET的合成条件或后合成修饰来进一步提高其电导率和电容性能。

3) 探索Fe-MET在其他具有挑战性的化学环境中的稳定性,如在高盐度或极端温度条件下的应用。

4) 研究Fe-MET与其他类型的能量存储材料的复合或混合系统,以实现更高的能量和功率密度。

5) 开展长期耐久性测试和实际应用评估,以验证Fe-MET在商业化能量存储设备中的可行性和性能。

A Highly Robust and Conducting Ultramicroporous 3D Fe(II)-Based Metal–Organic Framework for Efficient Energy Storage

文章作者:Soumen Khan, Santanu Chand, Pandiyan Sivasakthi, Pralok K. Samanta, Chanchal Chakraborty

DOI:10.1002/smll.202401102

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202401102

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。