首页 >

行业动态 > 【MOF膜光催化】:在纯水中通过共掺杂的二维NH2-MIL-53(Al)薄膜光催化合成H2O2

【MOF膜光催化】:在纯水中通过共掺杂的二维NH2-MIL-53(Al)薄膜光催化合成H2O2

摘要:

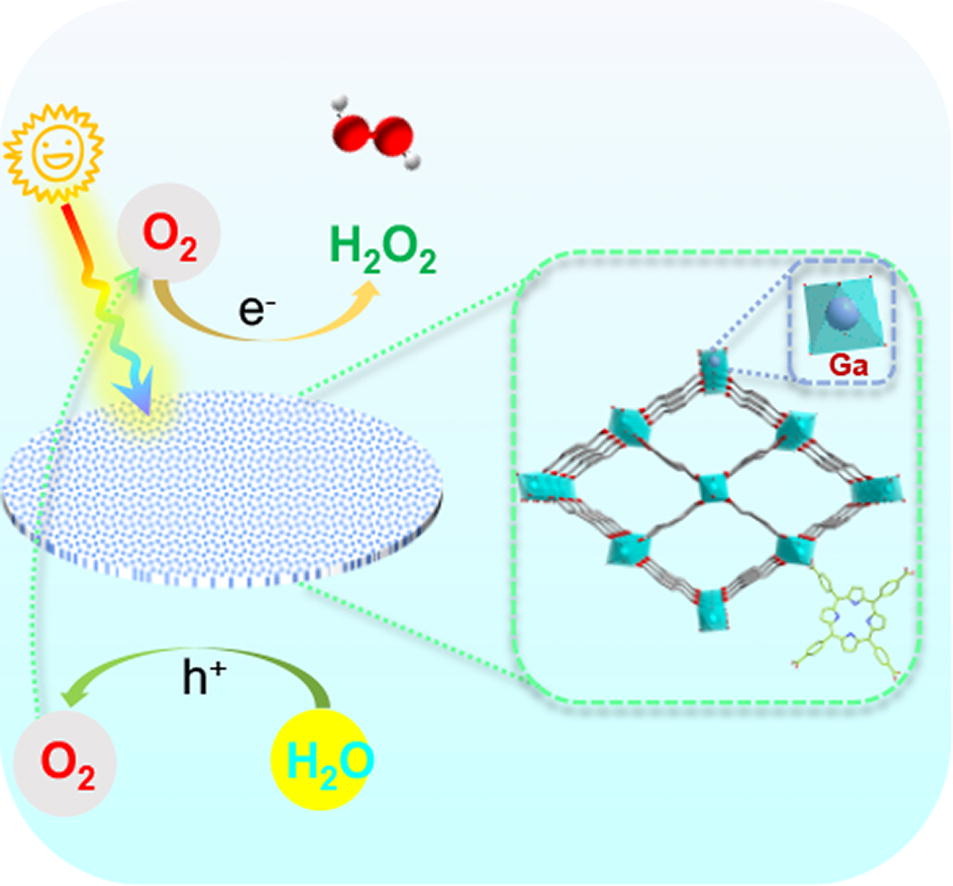

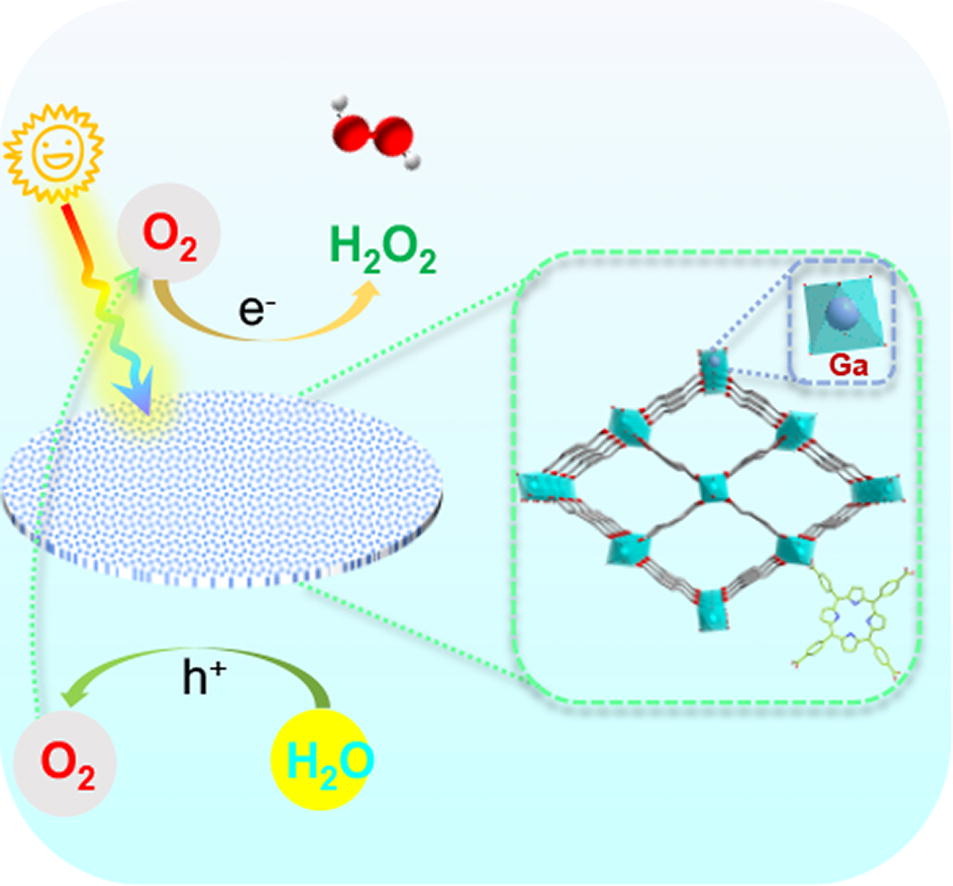

中国计量大学陈智&李兰老师等报道的本篇文章中成功合成了一种由Ga和四羧基苯基卟啉(TCPP)共改性的二维NH2-MIL-53(Al)薄膜光催化剂。该材料在只有O2和纯水存在的条件下,其光催化产H2O2活性达到268.7 μmol·g-1·h-1,是纯NH2-MIL-53(Al)的3.5倍。与其他报道的MOF光催化剂相比,NMA-Ga5%-L30在可见光下于纯水体系中表现出最高的光催化产H2O2活性。此外,该样品薄膜易于从光催化体系中回收,并表现出显著的循环稳定性。光催化活性的提高归因于双重改性不仅降低了光生带隙,而且促进了载流子的分离和转移。本工作为设计基于MOFs的光催化剂提供了一种策略,使其具有易回收性,可用于H2O2的人工光合成。

研究背景:

(1) H2O2作为一种清洁高效的氧化剂和潜在的能源载体,在工业生产中面临合成工艺复杂、能耗高、污染大等问题。

(2) 光催化技术可用于H2O2的绿色合成,但现有光催化剂存在可见光响应差、需要牺牲试剂、粉体催化剂回收困难等问题。

(3) 本文在前人工作的基础上,设计合成了Ga/TCPP共掺杂的NH2-MIL-53(Al)二维材料,并将其负载于疏水膜上,形成易回收的薄膜催化剂,在无任何牺牲剂的纯水体系中,实现了可见光驱动下H2O2的高效合成。

实验部分:

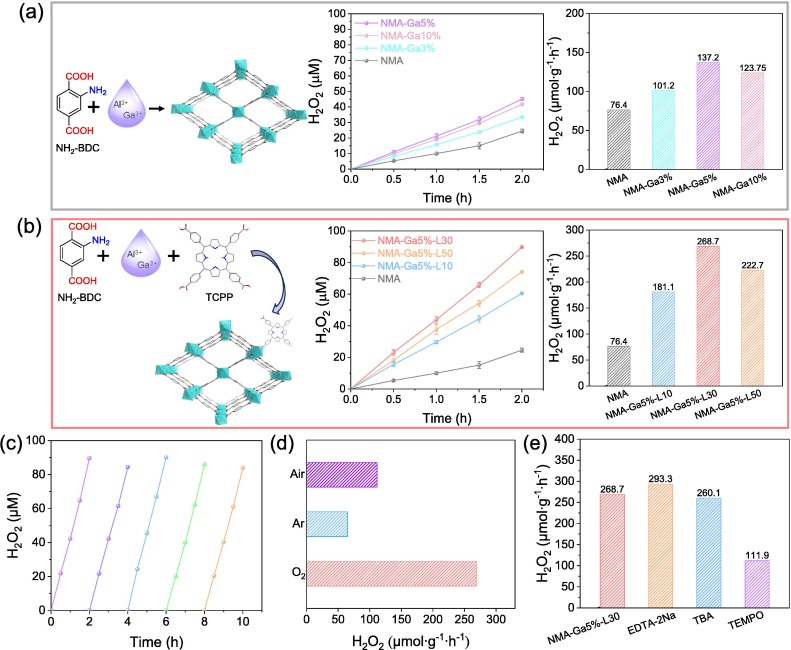

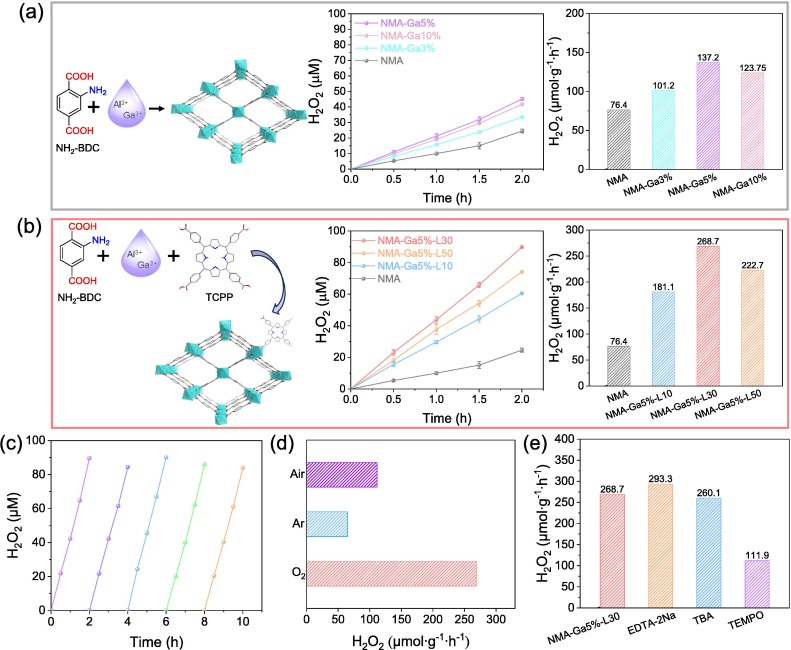

(1) 采用水热法合成了不同Ga掺杂量的NMA-GaX%(X=3、5、10)及不同TCPP修饰量的NMA-Ga5%-Ly(y=10、30、50)样品。

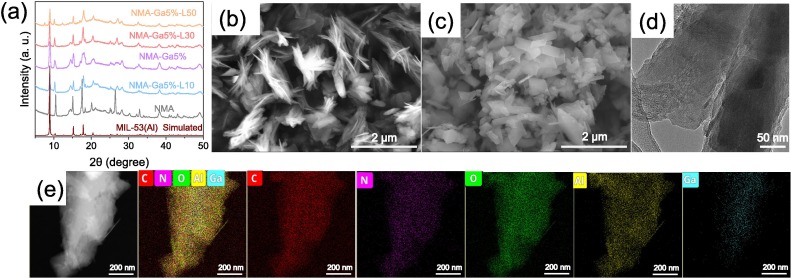

(2) 利用XRD、SEM、TEM、XPS、UV-vis、PL等手段对样品的结构、形貌、表面化学态、光学性质等进行了表征。

(3) 在无任何牺牲剂的纯水体系中,考察了不同样品在可见光照射下光催化产H2O2的性能,NMA-Ga5%-L30表现出最佳催化活性,产H2O2速率达268.7 μmol·g-1·h-1,是纯NMA的3.5倍,也是目前文献报道的MOF催化剂中的最高值。

(4) NMA-Ga5%-L30负载于疏水PTFE膜后,经5次循环使用,催化活性无明显降低,表现出优异的稳定性。

分析测试:

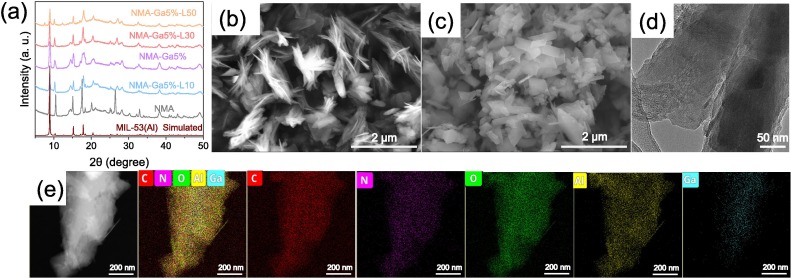

(1) XRD图谱显示Ga、TCPP的引入未改变NMA的晶体结构;SEM、TEM观察到样品呈现出相互堆叠的纳米片状结构,Ga、TCPP分布均匀。

(2) XPS能谱分析表明Ga以+3价形式存在,与NMA骨架之间存在电子转移;TCPP与NMA骨架之间存在较强的相互作用。

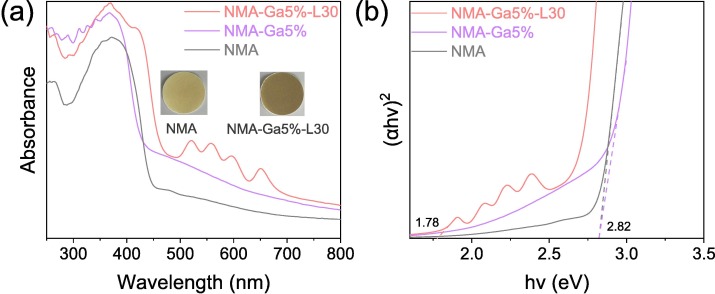

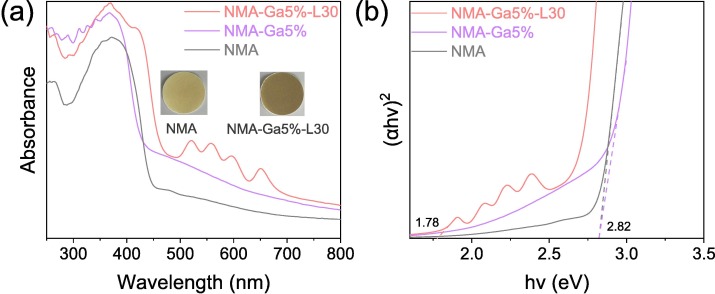

(3) UV-vis漫反射光谱显示,TCPP的引入显著提高了NMA-Ga5%-L30对可见光的吸收能力,带隙从NMA的2.82 eV降至1.78 eV。

(4) PL光谱表明NMA-Ga5%-L30的荧光发射强度显著降低,说明光生载流子复合受到抑制;瞬态光电流和电化学阻抗测试进一步证实Ga、TCPP共掺杂提高了光生载流子的分离与传输效率。

总结:

(1) 采用一步水热法制备了Ga、TCPP共掺杂的NH2-MIL-53(Al)纳米片,负载于疏水膜后获得的NMA-Ga5%-L30薄膜催化剂表现出目前已报道的MOF催化剂中最高的可见光催化制H2O2活性。

(2) Ga掺杂促进了光生载流子分离,TCPP显著提高了可见光吸收能力,二者协同增强了光催化性能。

(3) 疏水膜负载策略有效解决了粉体催化剂的回收问题,NMA-Ga5%-L30表现出优异的循环稳定性,为实际应用提供了可能。

展望:

(1) 本文实现了纯水体系中H2O2的高效合成,量子效率、太阳光转化效率等参数尚未测试,后续研究中可予以完善。

(2) Ga、TCPP共掺杂的协同增强机制还可以深入探究,可借助原位表征手段监测光催化过程。

(3) 负载型薄膜催化剂的制备工艺还可以进一步优化,以提高催化剂的负载量和机械稳定性。

(4) 光催化制H2O2与其他光催化还原反应(如CO2还原、N2还原等)耦合,有望实现温和条件下的化学品清洁合成。

Photosynthesis of H2O2 in pure water over 2D metal-organic frameworks film by co-doping Ga and porphyrin

文章作者:Sa-Sa Xia, Lan Li, Chenhao Bao, Jianhao Wu, Chunyan Li, Xiaozhuo Wang,Jingyang Gao, Jinglei Hu, Xusheng Wang, Zhi Chen

DOI:10.1016/j.jcat.2024.115488

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002195172400201X

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。