首页 >

行业动态 > 【MOF表面化学】:金属-有机骨架复合结构中的氢溢流现象的可视化研究

【MOF表面化学】:金属-有机骨架复合结构中的氢溢流现象的可视化研究

摘要:

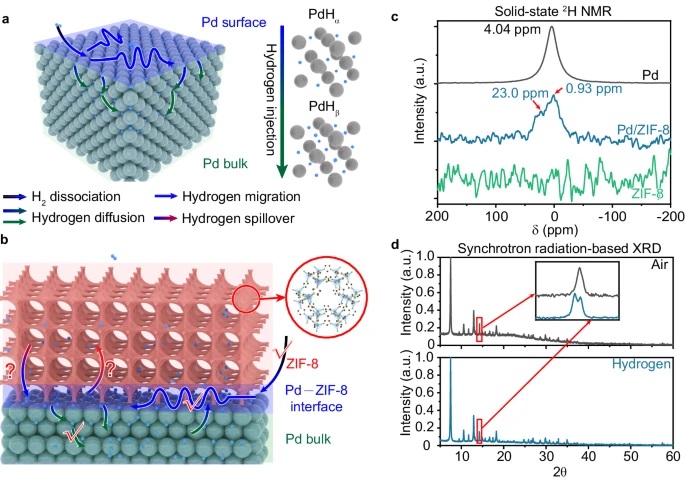

中国科学技术大学龙冉&熊宇杰老师等报道的本篇文章(Nature Communications 2024, 15, 2562)中提出了一种模块化信号放大的策略,通过解耦金属/金属-有机骨架(MOF)复合结构中每个功能区域的行为,实现了对界面动力学过程的光谱可视化。研究人员成功描绘了在界面氢溢流作用下,表面氢原子的动态补充过程。通过快速扫描延伸X射线吸收精细结构谱、原位表面增强拉曼光谱和从头分子动力学计算,揭示了这一过程。在界面氢溢流的作用下,Pd/ZIF-8催化剂表现出独特的炔烃半氢化活性和选择性。该研究方法为进一步探索界面物种迁移奠定了基础。

研究背景:

(1) 氢溢流广泛存在于各种涉及氢的化学和物理过程中,但在金属/MOF复合结构中的氢溢流行为仍未被充分阐明,这限制了对其在氢相关应用中性能的理解和提升。

(2) 传统的金属/金属氧化物体系中已经证实了氢溢流的存在,但金属/MOF体系由于MOF的有机骨架和金属节点的存在,使得系统复杂度大大增加,难以直接证明氢溢流过程。

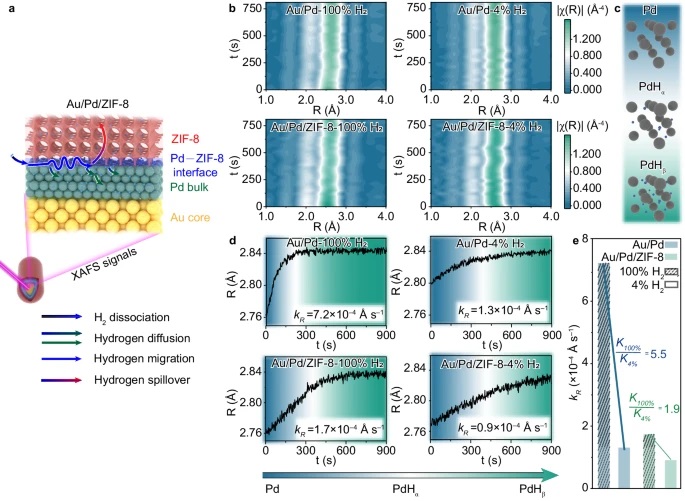

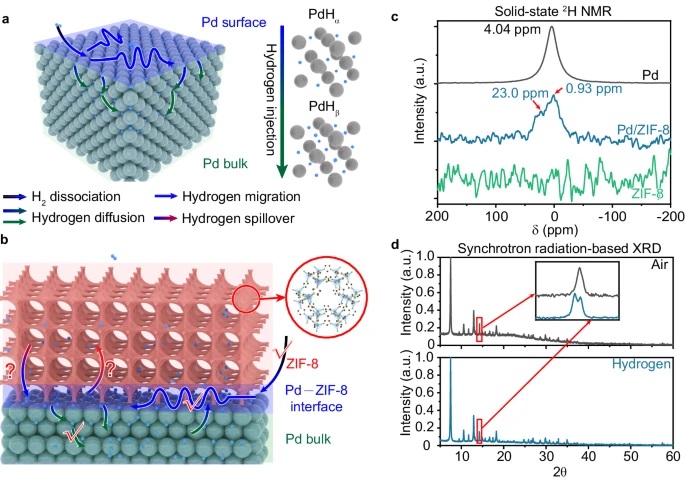

(3) 作者提出了一种模块化信号放大策略,通过引入金(Au)作为信号发起和放大模块,分别解耦界面-Pd体相区域和界面-ZIF-8区域,从而可以分别考察这两个区域的氢溢流行为。

实验部分:

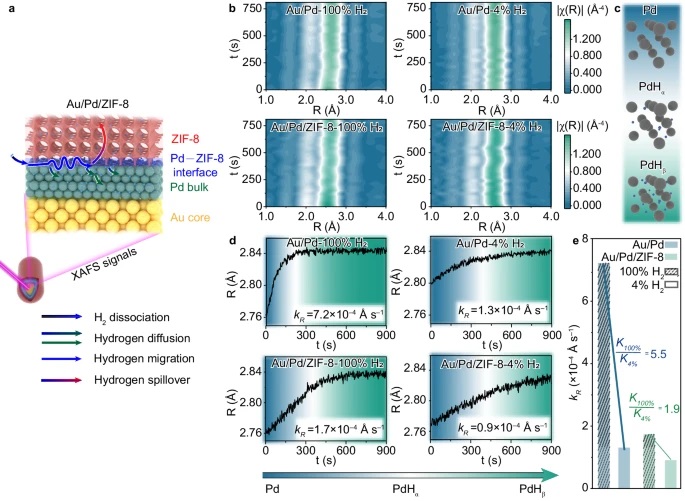

(1) 快速扫描扩展X射线吸收精细结构(Quick-EXAFS)表征:使用Au/Pd/ZIF-8模型评估ZIF-8涂层对氢溢流和扩散进入Pd体积的影响。

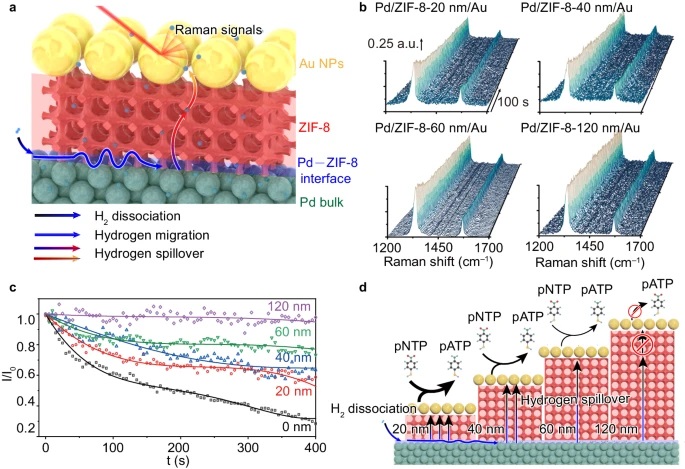

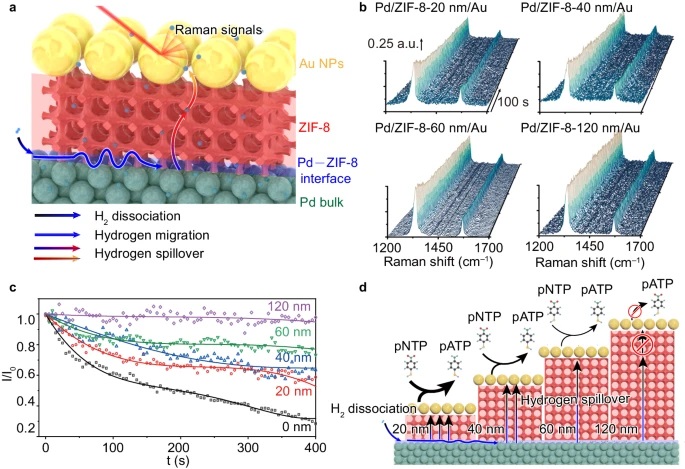

(2) 原位表面增强拉曼光谱(SERS)表征:设计Pd/ZIF-8/Au模型,通过SERS监测pNTP的氢化反应,以检查氢原子在Pd和ZIF-8之间的界面-ZIF-8区域的迁移。

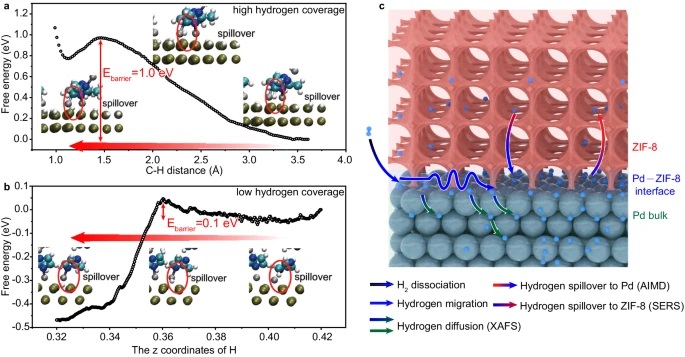

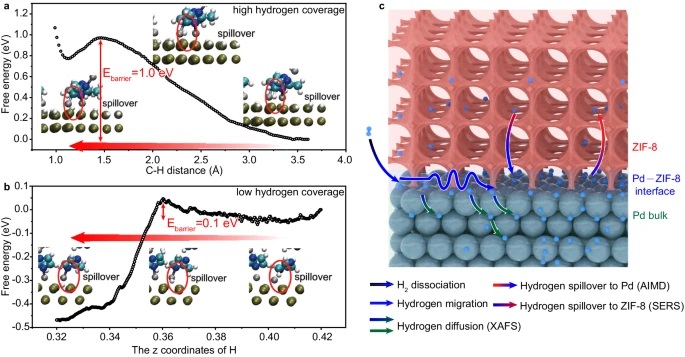

(3) 从头算分子动力学(AIMD)理论计算:模拟Pd和ZIF-8界面处氢溢流的基本步骤,以阐明氢原子在Pd和ZIF-8之间的可逆氢溢流机制。

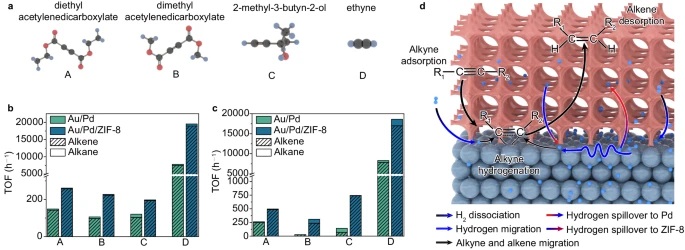

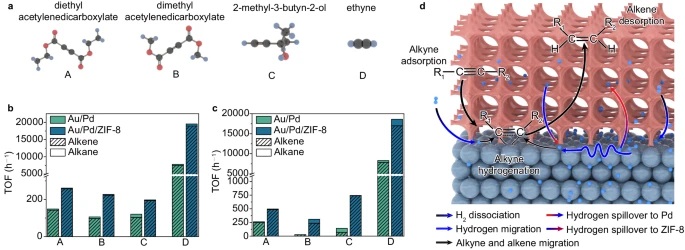

(4) 炔烃半氢化性能测试:评估Au/Pd和Au/Pd/ZIF-8催化剂在光照或加热条件下对DAC、DMAD、MBY和乙炔的氢化活性。

分析测试:

(1) 通过计算得到的氢原子在Pd(100)面上的吸附能,发现Au/Pd/ZIF-8结构中氢原子的吸附能更高,表明ZIF-8的存在提高了Pd表面的氢原子浓度。

(2) Pd L3边缘XAS表征:发现Au/Pd/ZIF-8结构中Pd的电子密度较低,这有利于氢分子在Pd表面的解离,从而增加了Pd表面的氢原子浓度。

(3) Bader分析:发现ZIF-8从Pd获得了0.3个电子,这也可能影响了Pd表面的氢原子浓度。

(4) 原位SERS结果:SERS结果显示,随着ZIF-8层厚度的增加,pNTP的氢化速率降低,表明氢原子在ZIF-8中的渗透深度有限。

(5) AIMD计算:AIMD计算表明,氢原子在ZIF-8中的迁移势垒很低,可以几乎无障碍地从ZIF-8迁移回Pd表面。

(6) 催化性能测试:Au/Pd/ZIF-8催化剂在光照和加热条件下显示出比Au/Pd更高的炔烃氢化活性和选择性,这归因于ZIF-8的可逆氢溢流效应。

总结:

该研究通过模块化信号放大策略,成功可视化了金属/MOF复合结构中的氢溢流现象,揭示了氢原子在Pd-ZIF-8界面的可逆溢流过程,并阐明了ZIF-8作为氢原子储存库的作用,实现了表面氢原子浓度的动态补充。在此基础上,Pd/ZIF-8催化剂表现出独特的炔烃半氢化活性和选择性。

展望:

(1) 该研究提供了氢溢流现象的直接证据,未来可以进一步探索不同金属/MOF体系中氢溢流的普遍性。

(2) 深入研究影响氢溢流过程的关键因素,如金属和MOF的结构、组成等,以指导材料的设计和优化。

(3) 将该模块化信号放大策略应用于其他界面物种迁移过程的研究,拓展其在材料科学和催化领域的应用前景。

(4) 进一步探索利用氢溢流现象提高催化剂性能的途径,如通过调控MOF的结构和组成来优化氢原子储存和释放过程。

Spectroscopic visualization of reversible hydrogen spillover between palladium and metal–organic frameworks toward catalytic semihydrogenation

文章作者:Qiaoxi Liu, Wenjie Xu, Hao Huang, Hongwei Shou, Jingxiang Low, Yitao Dai, Wanbing Gong, Youyou Li, Delong Duan, Wenqing Zhang, Yawen Jiang, Guikai Zhang, Dengfeng Cao, Kecheng Wei, Ran Long, Shuangming Chen, Li Song & Yujie Xiong

DOI:10.1038/s41467-024-46923-3

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-46923-3

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。