首页 >

行业动态 > 石墨烯表面二维共价有机骨架生长机制的动态观察

石墨烯表面二维共价有机骨架生长机制的动态观察

摘要:

哈尔滨工业大学王超&赵予顺老师等报道的本篇文章(ACS Nano 2024)中采用分子动力学模拟方法,探究了二维共价有机框架(COF)在石墨烯表面从单体组装生长的过程。结果表明,COF表面生长主要由链增长反应主导,范德华力相互作用通过单体预组织提高了COF的结晶度。此外,适当调控反应温度可提高COF结晶度,并最小化无定形低聚物的影响。COF与石墨烯基底界面强度表明,COF结晶度与其粘附力成正比。本工作揭示了COF在表面成核生长的机制,为制备高质量的二维聚合物基结晶纳米材料提供了理论指导。

研究背景:

(1) 二维COF由于其轻质、永久孔隙率和拓扑有序的柱状π阵列等特点,在各种应用中受到广泛关注。然而,COF的不溶和难加工性质限制了其先进应用。

(2) 尽管已有大量关于COF合成与性能的研究,但对于如何从分子水平通过网状化学组织分子构建基元形成框架或低聚物的动态制备过程的认识仍处于起步阶段。经典晶体生长理论难以解释通过网状化学从分子水平合成的二维COF。

(3) 本文作者在前人工作的基础上,采用大尺度分子动力学模拟,通过单体聚合过程探究了单层COF在石墨烯上的生长机制和动态制备过程。与现有的主导蒙特卡洛和分子动力学方法相比,该方法大大简化了反应步骤,保留了真实的拓扑结构,更准确地模拟了COF生长过程的动力学。

实验部分:

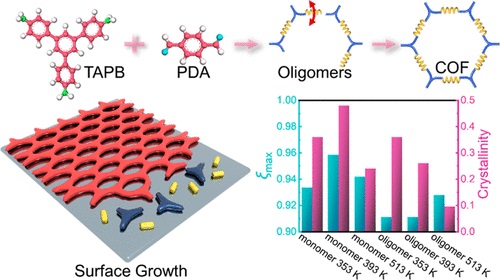

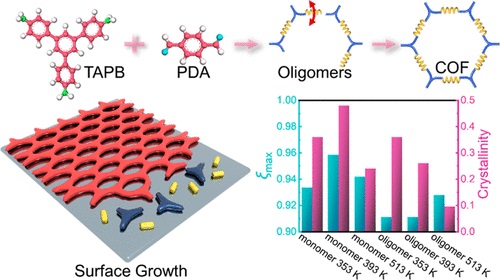

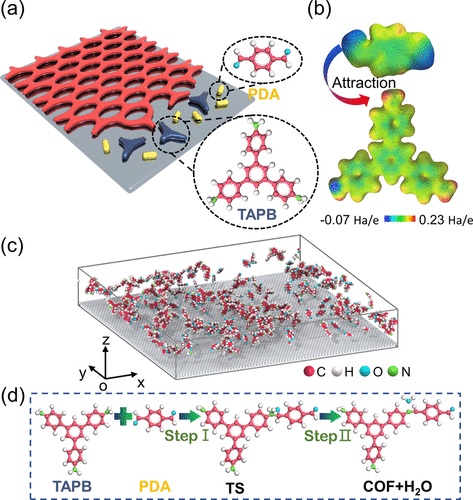

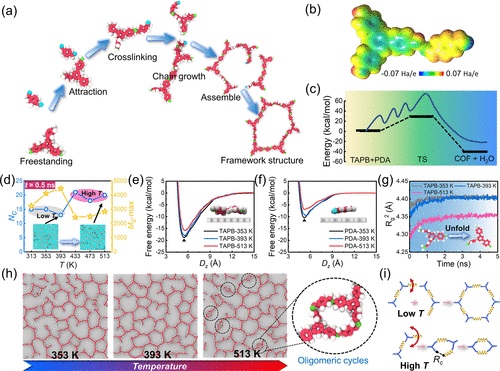

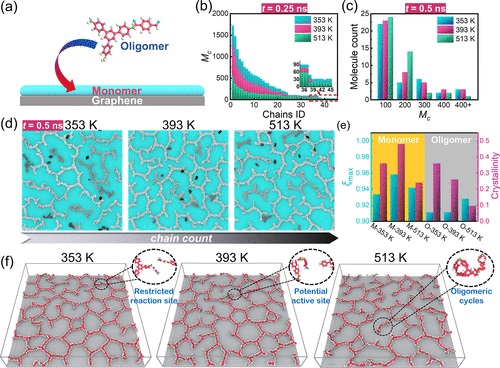

(1) 选取典型的亚胺COF(TAPB-PDA)为研究对象,通过Schiff碱反应形成亚胺桥连单元,在石墨烯表面模拟COF沉积和生长。

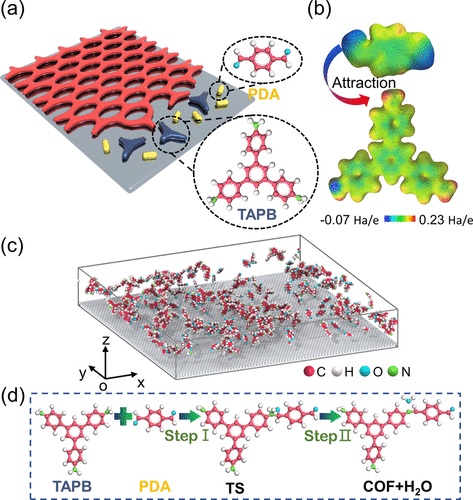

(2) 采用差分电荷密度分布分析了TAPB和PDA单体间的相互作用。结果表明TAPB氨基上的H原子与PDA醛基上的O原子之间存在库仑相互作用。

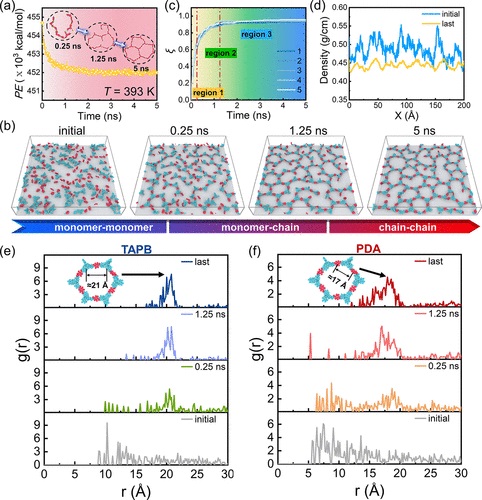

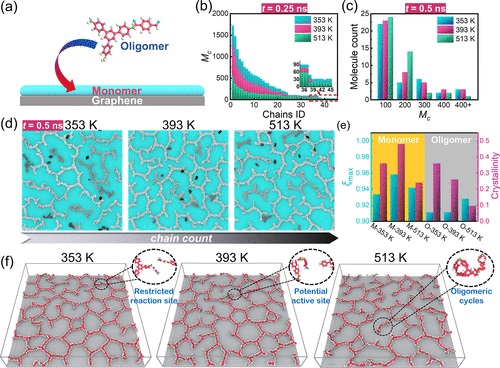

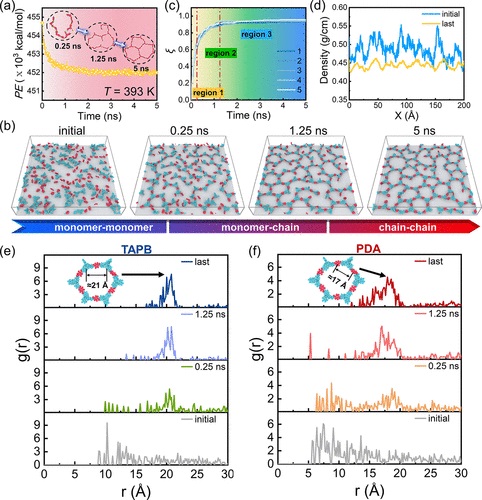

(3) 采用可视化的聚合策略,在393K下演示了COF成核生长机制。结果表明,COF生长可分为三个阶段:单体-单体快速缩聚形成聚合物链;聚合反应速率显著降低,从成核转变为结晶;框架结构基本形成,通过有限的链-链聚合反应进一步修饰。

(4) 通过线性密度分布和径向分布函数(RDF)分析,证实了COF从无序向有序结构的转变。

分析测试:

(1) 通过差分电荷密度分布探究了TAPB和PDA间的弱相互作用。发现氨基中的氢原子与醛基中的氧原子在表面形成氢键(结合能为-0.021 eV),平衡了TAPB和PDA的表面电荷分布,并因氢键的方向性支持了结构的预组织。

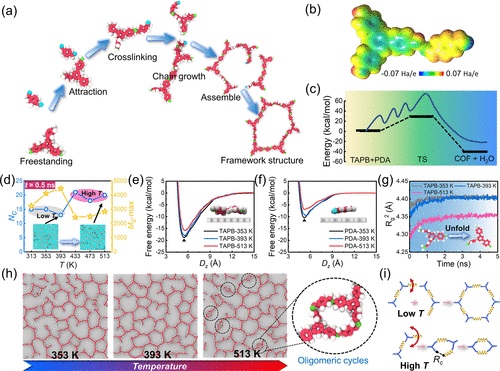

(2) 在不同温度(313-513K)下进行COF生长模拟。结果表明,393K时获得最大的最大团簇质量(Mc-max),且COF结晶度最高。过高温度(如513K)导致大量不规则低聚物的产生。

(3) 通过添加低聚物(聚合度为1)作为反应物,进一步阐明了低聚物对COF生长的影响。结果表明,随着低聚物含量的增加,最大交联度(ξmax)显著降低。降低反应温度有利于COF结晶度的提高。

(4) 通过受控分子动力学模拟研究了COF与石墨烯的界面强度。结果表明,COF结晶度与其粘附力成正比,393K生长的COF粘附力最大(9.5nN),吸附能最高(0.36 kcal/kg)。

总结:

(1) 通过大规模分子动力学模拟,系统探究了COF在石墨烯上的生长和剥离机制。

(2) COF薄膜的生长主要由链增长反应主导,氢键通过单体预组织在COF成核中起重要作用,提高了结晶度。

(3) 选择合适的反应温度可有效提高生长速率,防止无定形低聚物的形成。低聚物含量也是影响COF结晶和生长的主要因素,降低温度可缓解低聚物的负面影响。

(4) COF薄膜的界面粘附力受COF结晶度的强烈影响,轴向拉伸不可避免地导致COF结构变形。

展望:

(1) 本文主要探讨了亚胺类二维COF的生长机制,对于其他类型COF的生长机制可进一步研究。

(2) 实际反应中可逆键的动力学过程可能对COF生长产生一定影响,需要进一步探索。

(3) 本文主要关注COF在石墨烯表面的生长行为,对于COF在其他基底(如金属、氧化物等)表面的生长机制还需深入研究。

(4) 实验上如何精确调控反应条件(如温度、单体浓度等)实现COF的可控生长,仍然是一个挑战,需要理论和实验的进一步紧密结合。

(5) COF薄膜的可控转移和构筑COF异质结构仍然是目前COF实际应用所面临的瓶颈,需要发展新颖的策略和方法。

Dynamic Insights into the Growth Mechanisms of 2D Covalent Organic Frameworks on Graphene Surfaces

文章作者:Weizhe Hao, Chao Sui*, Gong Cheng, Junjiao Li, Linlin Miao, Guoxin Zhao, Yuna Sang, Jiaxuan Li, Chenxi Zhao, Yichen Zhou, Zifu Zang, Yushun Zhao*, Xiaodong He, and Chao Wang*

DOI:10.1021/acsnano.3c11787

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.3c11787

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。

选择分类