首页 >

行业动态 > 【MOF光催化水解氧】:用于增强光催化水氧化反应的超薄共价有机框架纳米片

【MOF光催化水解氧】:用于增强光催化水氧化反应的超薄共价有机框架纳米片

摘要:

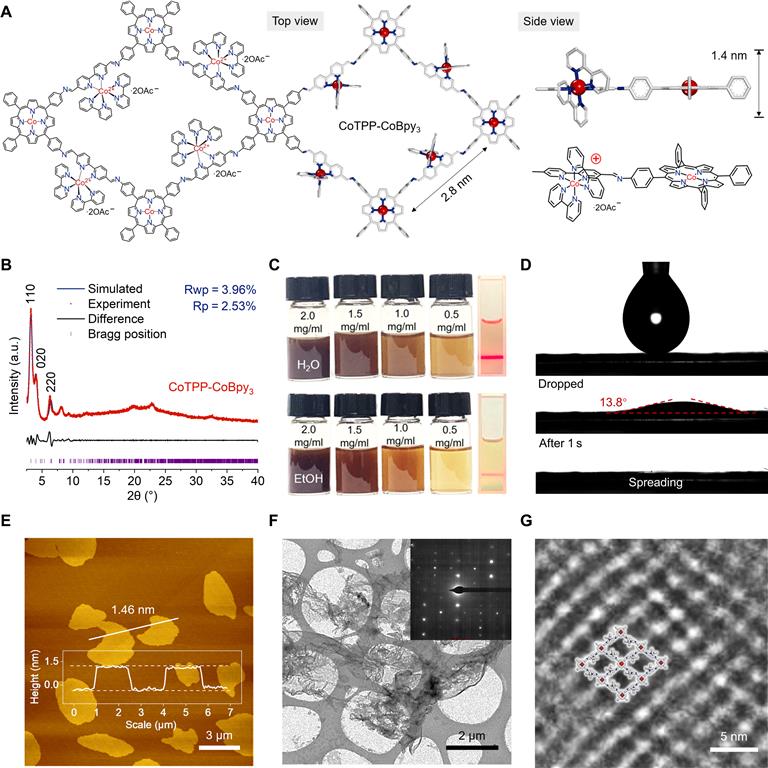

中国科学院大学高敦峰&王要兵老师等报道的本篇中(Sci. Adv.10, eadk8564)报道了一种名为CoTPP-CoBpy3的离子型共价有机框架(COF),将钴卟啉和钴吡啶配体结合作为光催化水氧化剂。该COF具有优秀的分散性和稳定性,形成了大尺寸(>2微米)超薄纳米片,具有出色的水亲和性和孔隙结构。通过飞秒激光光谱测量发现COF具有超快的三重态电荷传输和长寿命分离电荷状态,从而实现高效的光催化氧气产生。实验结果表明COF的氧气产生速率为7323微摩尔/克/小时。此外,作者还鉴定了CoTPP基团的端对过氧根自由基中间体,并提出了一个电子-中间体级联机制,阐明了光催化过程中的电子传递途径和中间体演化的协同耦合。

研究背景:

1)太阳能转化为燃料的关键半反应是光催化水氧化,但需要同时具有水亲和性和在光催化位点积累正空穴。

2)过去的研究使用纳米化、辅助催化剂加载、掺杂等策略改善光催化剂的效率,但仍然存在效率不高的问题。

3)作者通过设计和合成CoTPP-CoBpy3 COF,在水氧化方面取得了突破。该COF具有优秀的分散性、水亲和性和超快的电荷分离效应,实现了高效的光催化氧气产生。

实验部分:

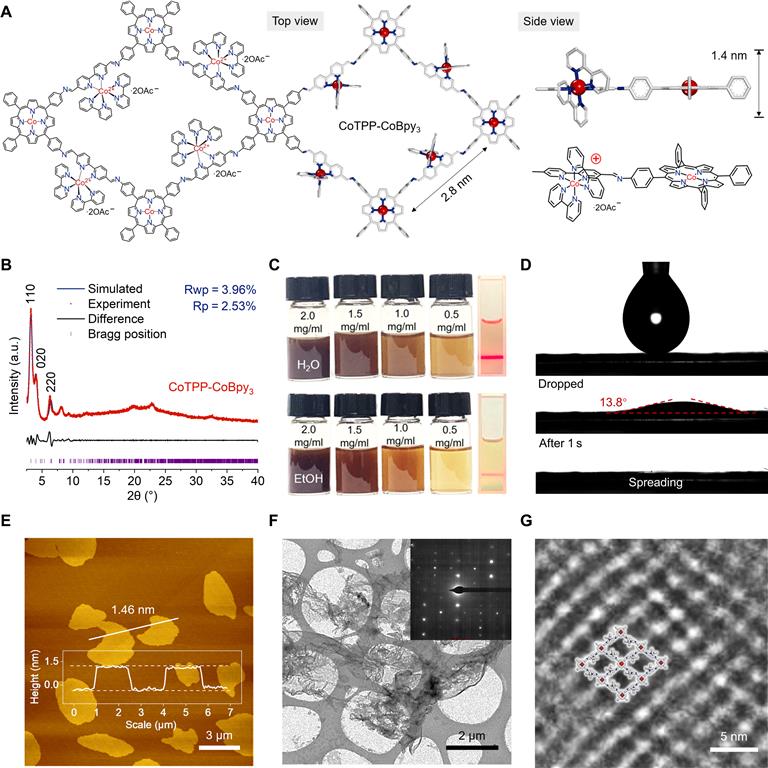

1)使用简单的一锅缩合方法合成了离子型CoTPP-CoBpy3 COF材料,涉及的具体物质和摩尔比为5,10,15,20-四[(4-氨基苯基)基]-21H,23H-卟啉铜(II)、2,2′-联吡啶-5,5′-二醛、2,2′-联吡啶、Co(OAc)2·4H2O。CoTPP-CoBpy3呈现出特有的红色,而不添加CoII(bpy)32的CoTPP-Bpy呈黑色。

2)通过XRD、BET、能谱、FTIR和13C固体核磁共振分析了材料的具体结构。

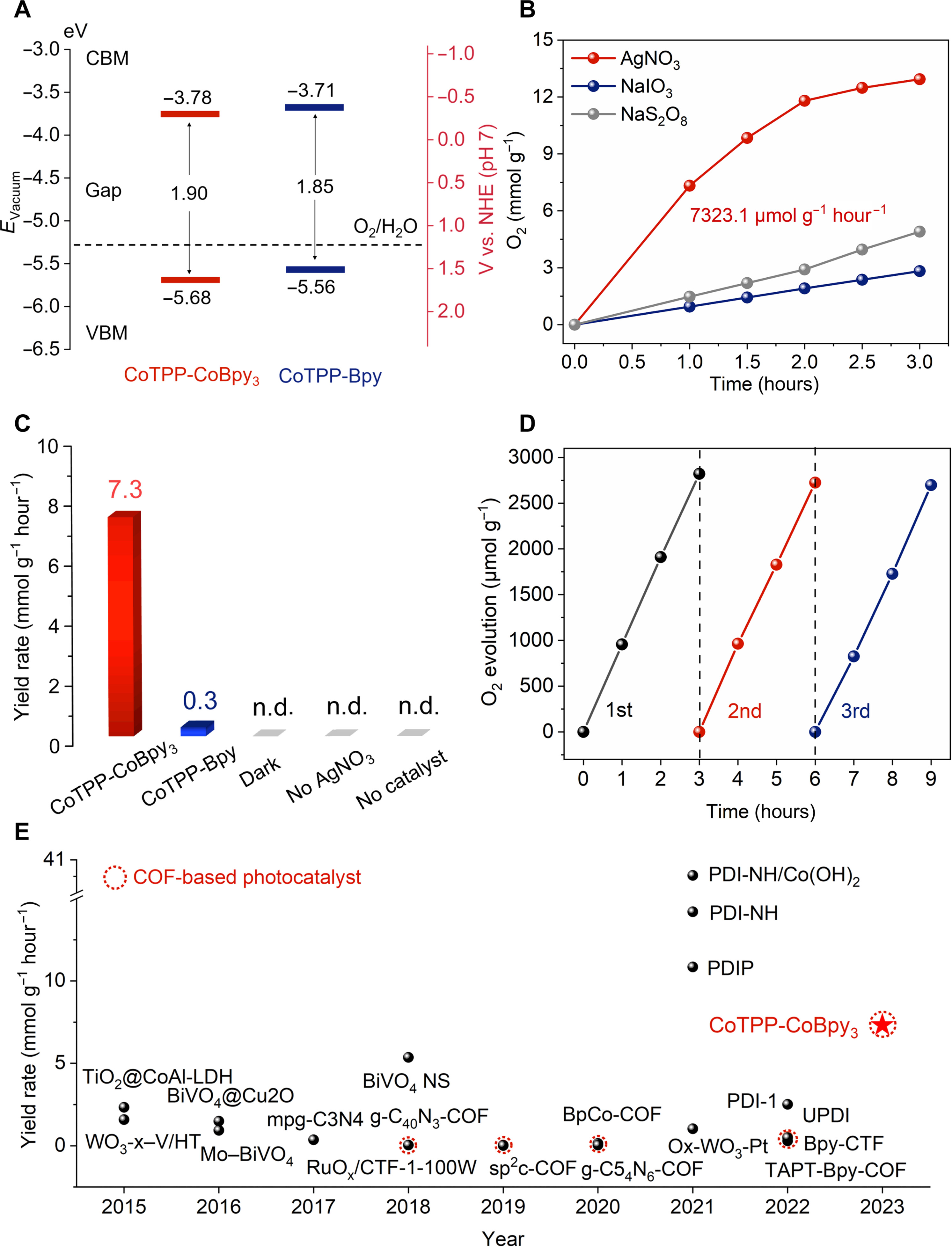

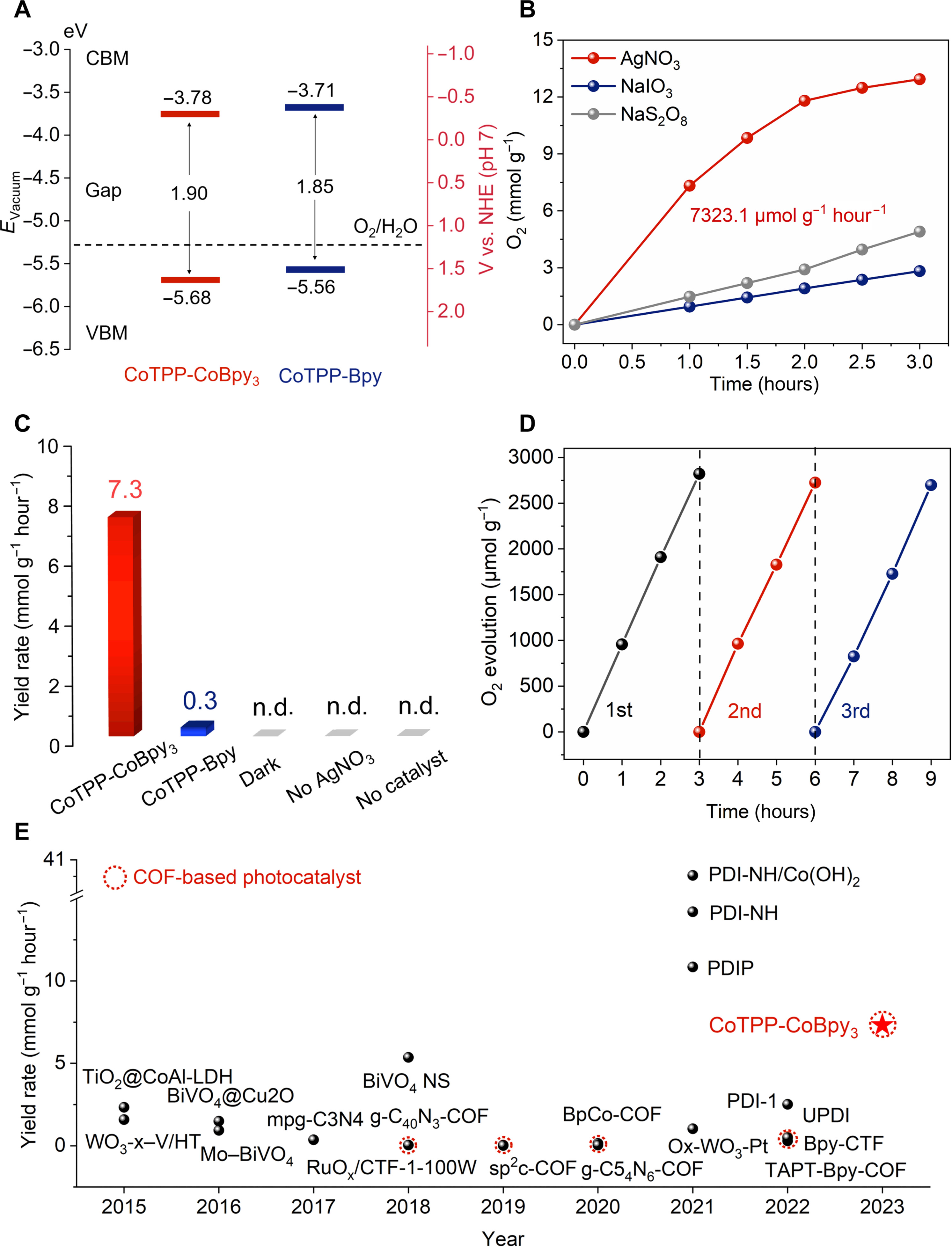

3)UV-vis光谱表征显示CoTPP-CoBpy3具有适合进行光催化氧发生反应的能带结构,并相对于CoTPP-Bpy有轻微的吸收边红移。

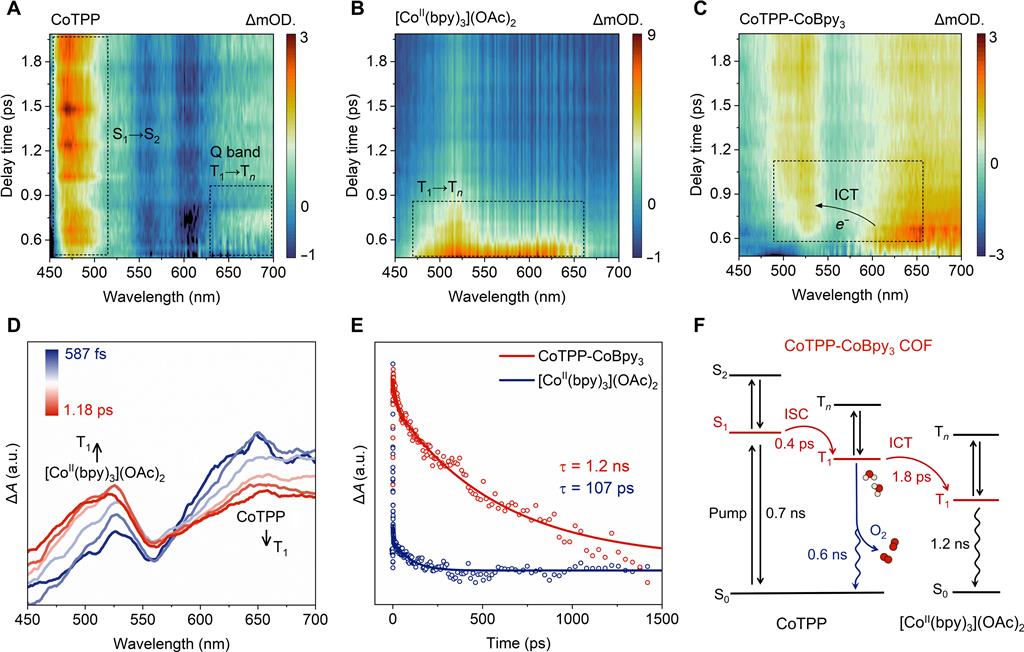

氟素光谱和荧光猝灭结果表明CoTPP-CoBpy3中存在高效的内部电荷转移。

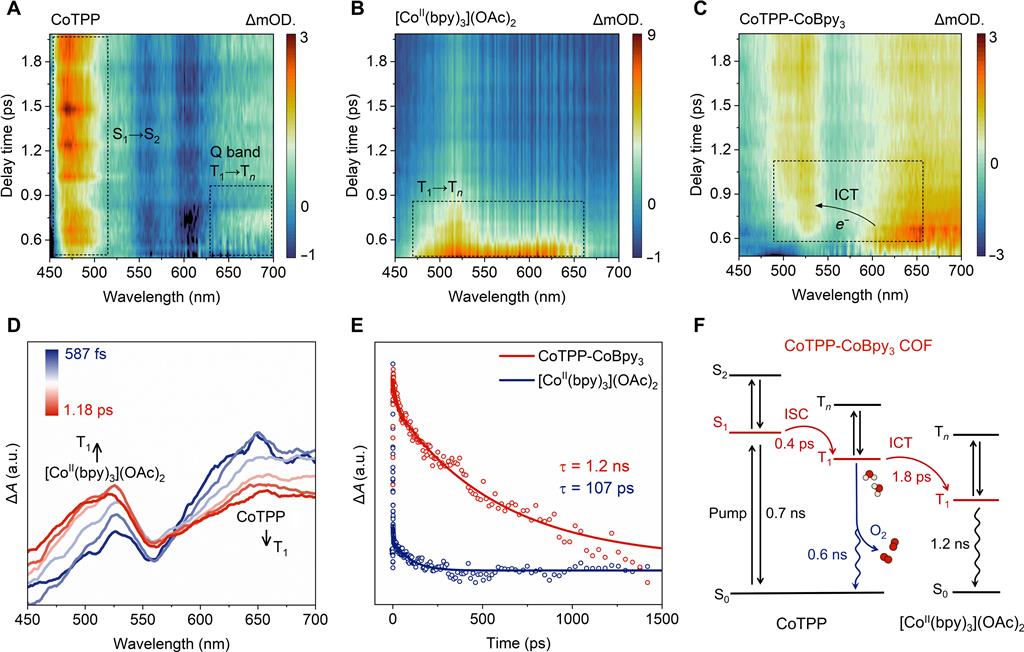

4)fs-TA光谱进一步揭示了CoTPP、CoII(bpy)32和CoTPP-CoBpy3的光催化机制,包括了有关超快电子转移和俄歇业载流子生成的情况。

光催化水氧化实验结果显示,CoTPP-CoBpy3在模拟阳光下表现出出色的催化活性,氧发生速率为7323 μmol g-1小时-1,明显高于CoTPP-Bpy。

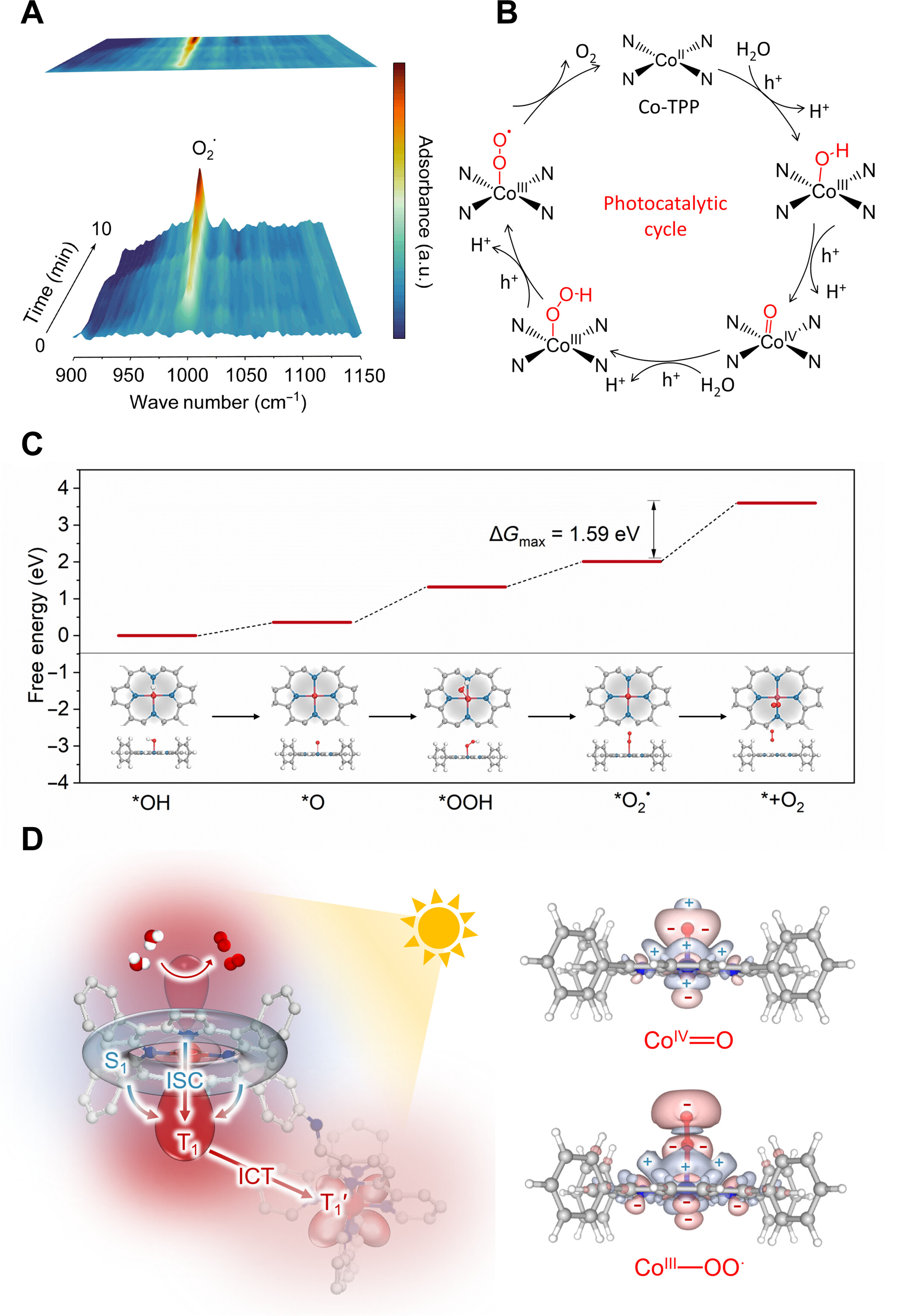

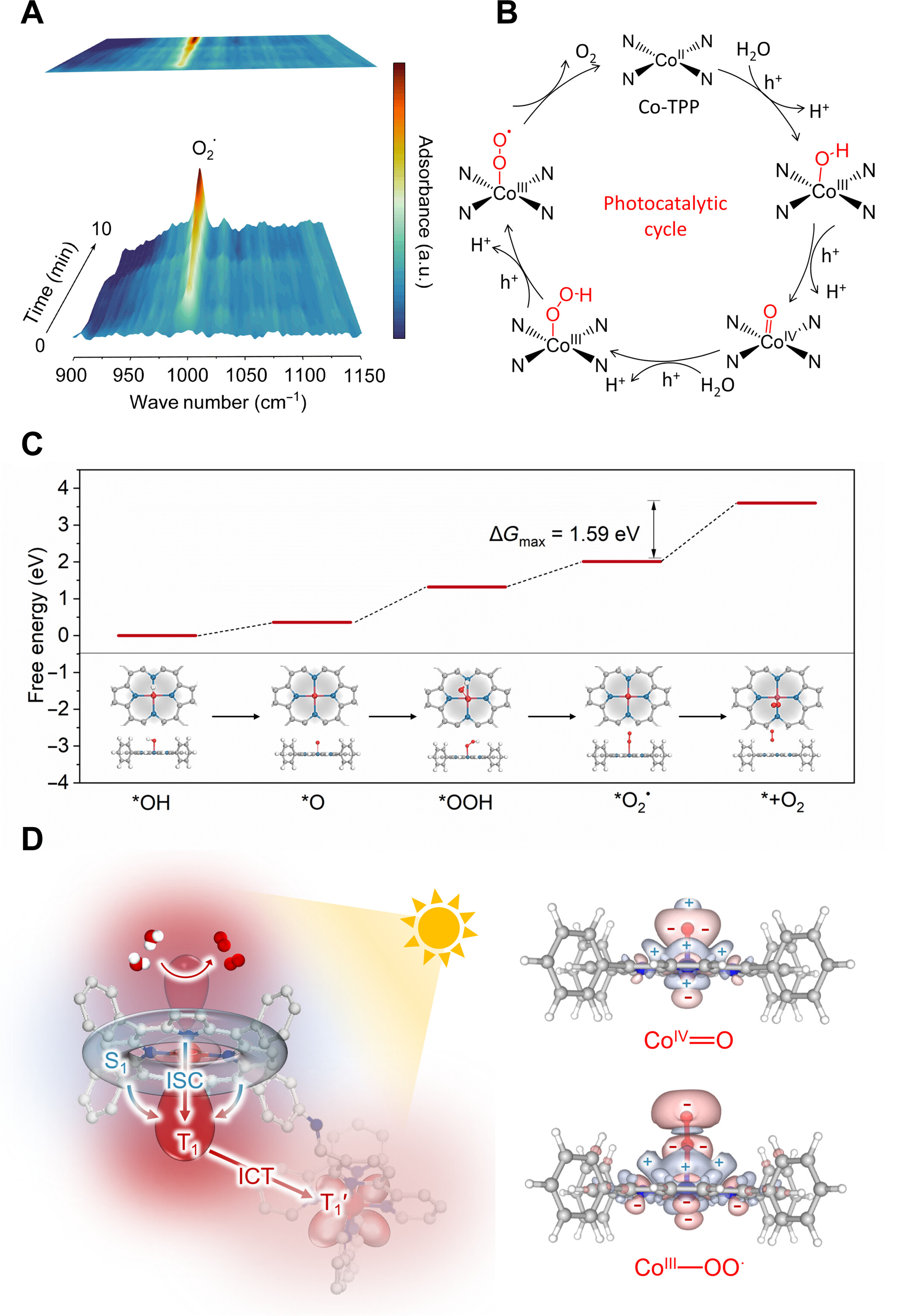

5)通过原位衰减全反射红外光谱(in situ ATR-IR)和密度泛函理论计算,探究了光催化氧发生的机制和热力学,在CoTPP-CoBpy3 COF中观察到了末端超氧化物中的单个钴金属活性位点。

分析测试:

1)通过X射线衍射谱(PXRD)确认了CoTPP-CoBpy3的(110)、(020)和(220)晶面,表明COF具有高度呈现的晶相结构。

BET比表面积和孔径测定结果显示CoTPP-CoBpy3的比表面积为461 m2/g,孔径大小为2.4 nm,略低于CoTPP-Bpy的结果,推测可能是由于CoBpy3的立体位阻。

2)元素能谱分析确认CoTPP-CoBpy3内部均匀分布有含量较高的钴元素。FTIR谱和13C固体核磁共振谱表征了CoTPP-CoBpy3的结构。

通过透射电子显微镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)成像观察得到CoTPP-CoBpy3 COF的大型(>2μm)和薄(约1.45nm)纳米片形态,且高度有序。

3)利用AFM和光学接触角测定,确认CoTPP-CoBpy3具有超疏水性和在水中的优秀分散性。

4)通过飞秒瞬态吸收光谱(fs-TA)测试,揭示了CoTPP-CoBpy3 COF的超快三重态CoTPP到CoBpy3的内部电荷转移(ICT)(1.8 ps)和延长的电荷分离状态(τ = 1.2 ns)。光电流实验验证了在光照下CoTPP-CoBpy3的高光电流密度。

总结:

1)本文报道了一种高效的光催化水氧化剂CoTPP-CoBpy3 COF,表现出优秀的水散射性和稳定性,具有超快的电荷分离效应和高效的光催化氧气产生速率。

2)作者实现了离子型COF的制备和在光催化水氧化中的应用,为解决光催化效率问题提供了新思路和方法。

展望:

作者的研究为解决光催化效率问题提供了新思路和方法。来工作可以进一步优化COF结构,提高其光催化性能,并探索更多的电子传递途径以进一步提高效率。

Ultrathin covalent organic framework nanosheets for enhanced photocatalytic water oxidation

文章作者:Enbo Zhou, Xiang Zhang, Lei Zhu, Erchong Chai, Jinsong Chen, Jie Li, Daqiang Yuan, Longtian Kang, Qingfu Sun, Yaobing Wang

DOI: 10.1126/sciadv.adk8564

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk8564