首页 >

行业动态 > 基于多齿大环Salphen的二维共轭金属有机框架用于乙炔电催化加氢制乙烯

基于多齿大环Salphen的二维共轭金属有机框架用于乙炔电催化加氢制乙烯

摘要:

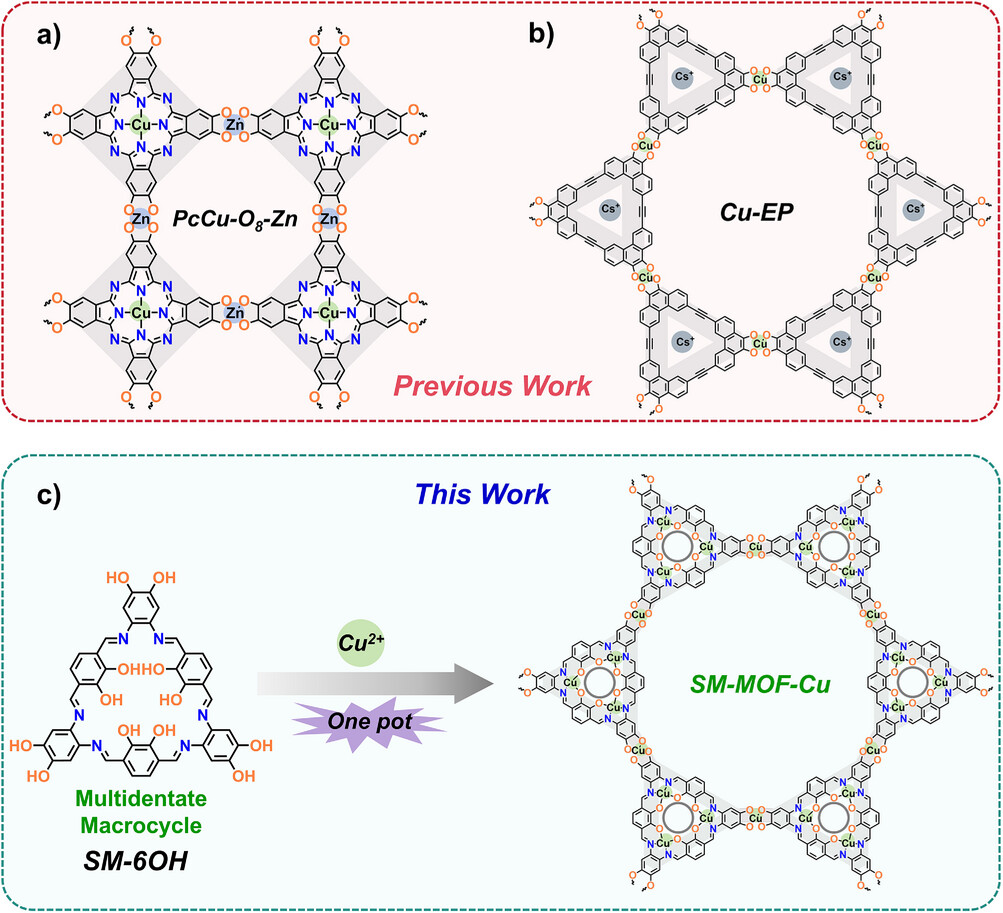

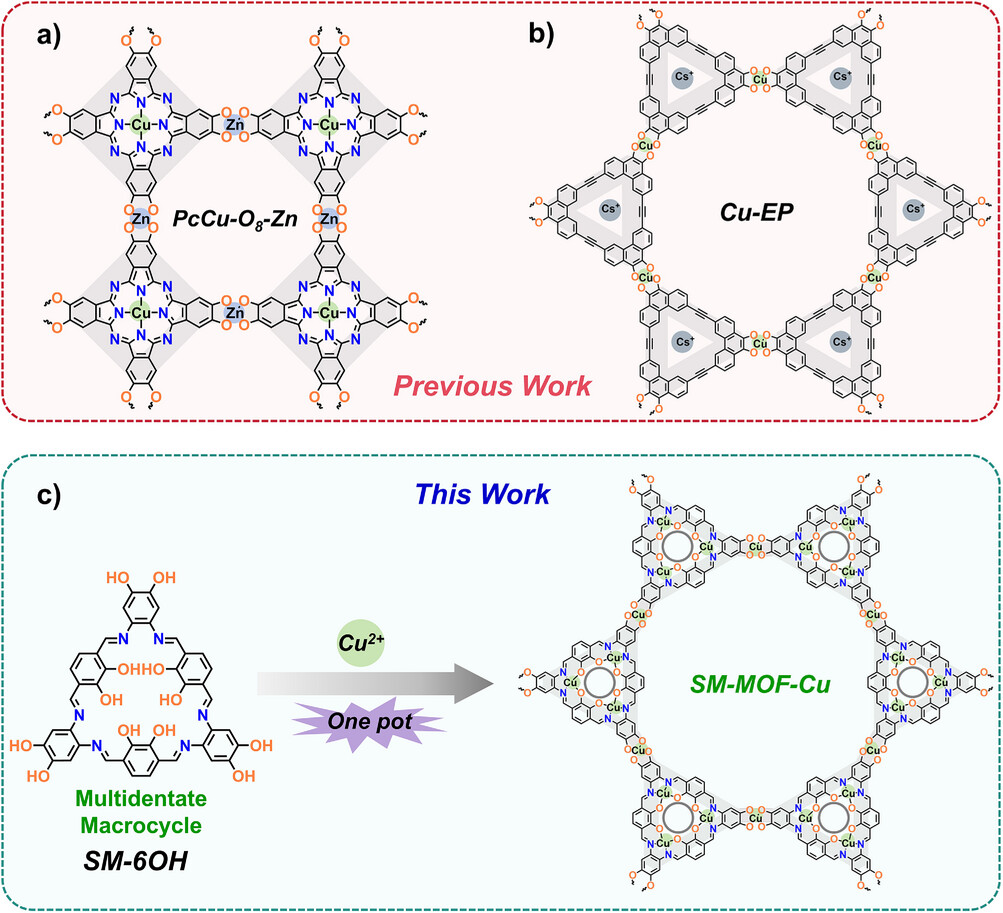

西北工业大学张健和吉林大学陈龙老师等报道的本篇文章(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e2025110)中,首次通过配位调控辅助溶剂热法,设计合成了一种基于三角形Salphen大环的二维共轭金属有机框架(SM-MOF-Cu)。该材料以含多齿内配位位点的SM-6OH为有机配体,与三氟乙酰丙酮铜配位形成,具有高结晶度、永久多孔性和丰富的可及金属活性位点。在乙炔电催化加氢制乙烯(E-HAE)反应中,SM-MOF-Cu表现出卓越性能:在-0.85 V vs. RHE电位下,乙烯法拉第效率(FE)高达96.6%,且在50 mA cm⁻²电流密度下连续运行10小时,仍保持>96%的乙烯FE,同时无铜离子溶出,结构稳定性优异,为高效电催化材料设计提供了新范式。

研究背景:

1. 行业问题

1) 二维共轭金属有机框架(2D c-MOFs)在电催化领域应用广泛,但现有材料的有机配体设计受限,难以同时实现高结晶度、多孔性与丰富活性位点的协同。

2) 乙炔加氢制乙烯的传统催化剂存在选择性低(易生成副产物H₂或1,3-丁二烯)、稳定性差(金属离子溶出或结构坍塌)、活性位点利用率低等问题。

3) 大环基2D c-MOFs虽能引入特定空腔结构,但多数大环空腔仅能配位1个金属离子,无法通过多齿配位增强催化活性与电子传输效率。

2. 研究现状:

1) 现有大环基2D c-MOFs(如酞菁、卟啉基材料)多依赖单齿配位,活性位点密度低,且电子共轭性不足,限制了电催化反应中的电荷转移速率。

2) 乙炔加氢催化剂中,Cu基材料虽为常用体系,但传统Cu基催化剂(如Cu纳米点、Cu基金属有机复合物)在高电流密度下易失活,且乙烯选择性难以突破95%。

3. 本文创新:

1) 设计含三齿N₂O₂配位口袋的Salphen大环配体(SM-6OH),首次实现单个大环空腔同时配位3个Cu离子,显著提升活性位点密度与电子共轭性。

2) 通过配位调控辅助溶剂热法,优化合成条件(以NH₃·H₂O为碱、DMF/MeOH/H₂O为混合溶剂),制备出ABC堆叠模式的SM-MOF-Cu,兼具高结晶度(PXRD拟合Rwp=4.61%)与永久多孔性(BET比表面积375 m² g⁻¹)。

3) 首次将大环基2D c-MOFs应用于E-HAE反应,实现高选择性、高稳定性与高活性的协同,解决传统催化剂的性能瓶颈。

实验和分析:

1. 材料合成

1) 配体合成:通过2,3-二羟基-1,4-苯二甲醛与1,2-二氨基-4,5-二甲氧基苯的席夫碱缩合反应生成SM-6OMe,再经BBr₃脱甲基得到SM-6OH,产率分别为89%和90%。

2) 框架合成:在85℃下,将SM-6OH(0.02 mmol)与三氟乙酰丙酮铜(0.1 mmol)在DMF/MeOH/H₂O混合溶剂中,加入25%-28% NH₃·H₂O(100 μL)反应72小时,过滤后经DMF、水、丙酮洗涤,真空干燥得到SM-MOF-Cu,产率93%。

2. 结构表征

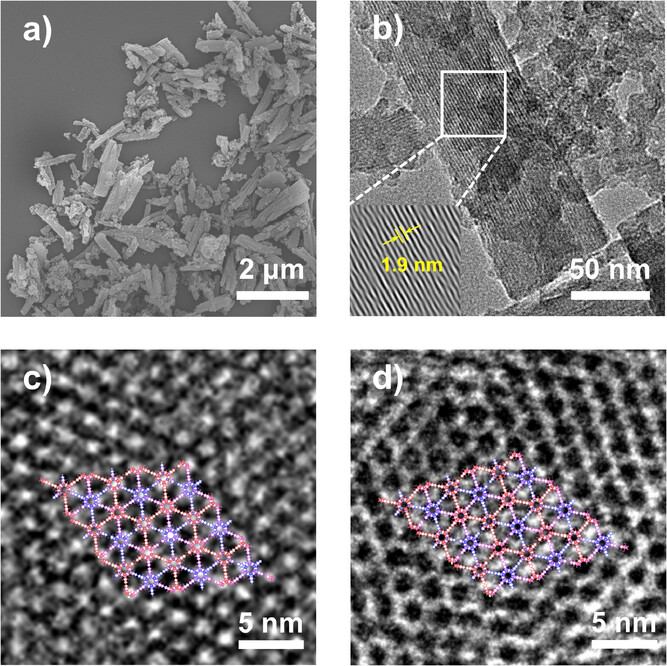

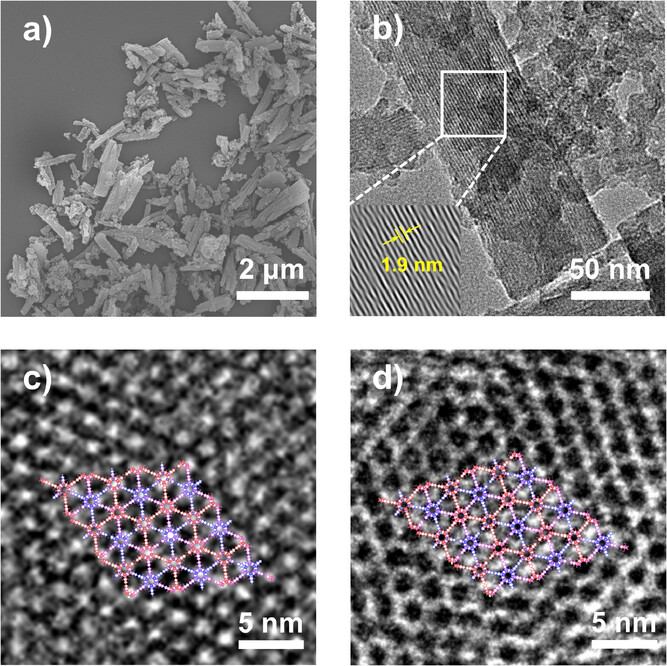

1) PXRD显示SM-MOF-Cu在4.53°、12.11°、13.73°和27.02°处有特征衍射峰,对应110、410、330和001晶面;ABC堆叠模式与实验数据最佳匹配,Pawley精修Rwp=4.61%,晶胞参数a=b=39.07 Å,c=6.62 Å,空间群为六方晶系。

2)N₂吸附-脱附实验表明其为I型等温线,BET比表面积375 m² g⁻¹,NLDFT计算孔径集中在0.98 nm,与ABC堆叠模型的理论孔径(1.02 nm)高度一致。

3) FT-IR显示601 cm⁻¹(Cu-O)和494 cm⁻¹(Cu-N)特征峰,证明配体与Cu²+成功配位;XPS分析显示Cu 2p3/2存在934.1 eV(Cu²+)和932.2 eV(Cu+)峰,双价态Cu可通过 redox循环增强催化活性;XAFS进一步证实Cu-O键长1.93 Å,配位环境稳定。

4) 稳定性:TGA显示N₂氛围下200℃以内质量保留率90%;电催化反应后PXRD、FT-IR与XPS谱图无明显变化,ICP-OES未检测到铜离子溶出,证明结构稳定性。

3. 应用性能测试

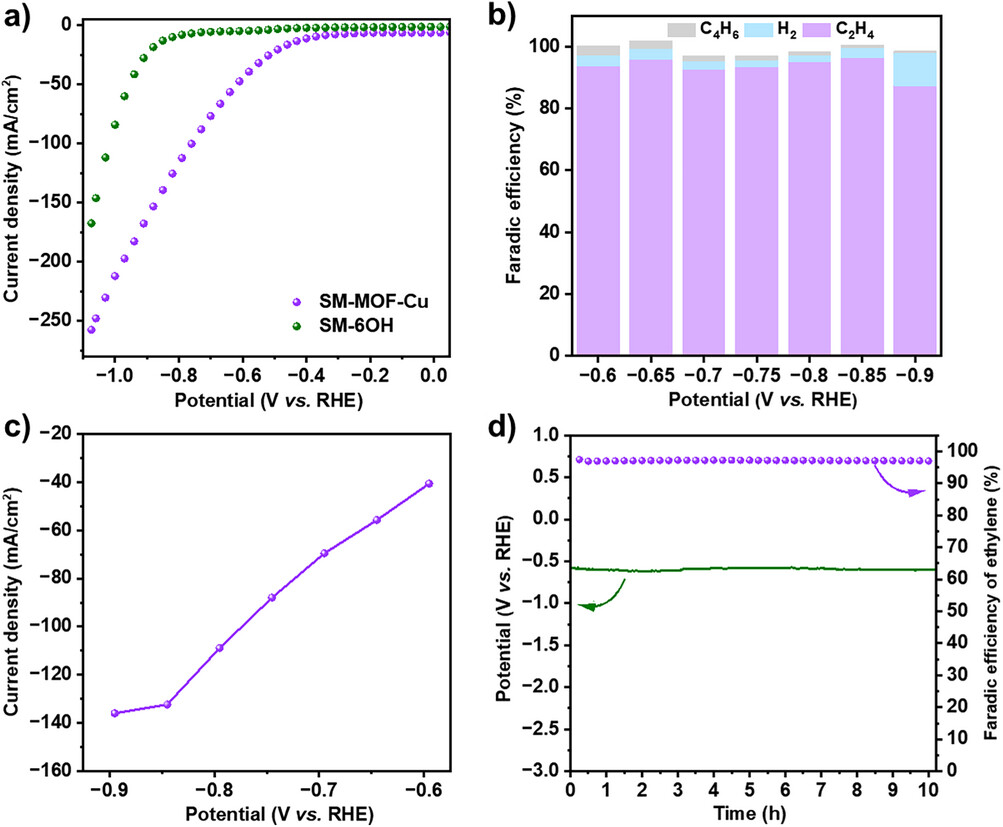

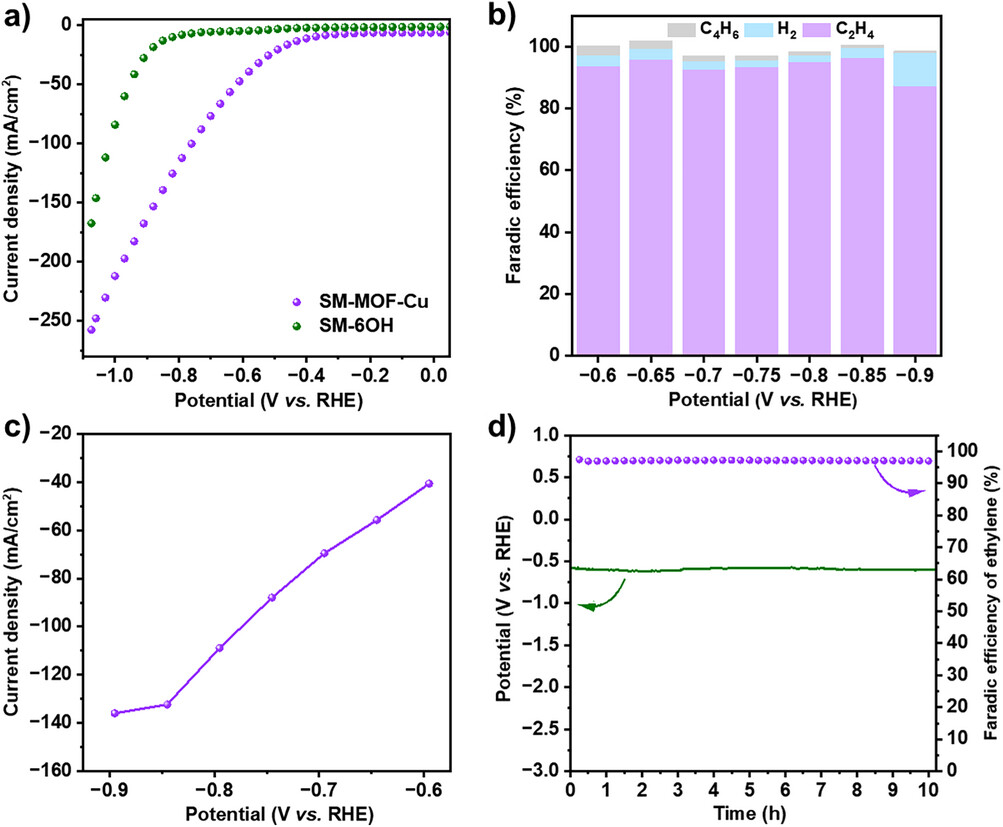

1) E-HAE性能:在1.0 M KOH电解液、纯乙炔气流下,LSV曲线显示SM-MOF-Cu在-1.0 V vs. RHE时电流密度显著高于SM-6OH配体;-0.85 V时乙烯FE达96.6%,副产物H₂ FE<3.1%,1,3-丁二烯FE<0.85%,性能优于多数已报道Cu基催化剂(如Cu-CuPc的乙烯FE仅11.0%)。

2) 稳定性与动力学:50 mA cm⁻²下恒电流电解10小时,电池电压稳定,乙烯FE保持>96%;EIS测试显示电荷转移电阻(Rct)为277 Ω,表明电荷传输高效。

4. 机理分析

1) 活性位点协同作用:Salphen大环的三齿N₂O₂口袋配位Cu离子,形成高密度Cu活性位点,同时Cu²+/Cu+ redox对促进H₂O解离生成活性H物种,提升乙炔吸附与活化效率。

2) 电子传输与孔隙优势:2D共轭结构与ABC堆叠模式的微孔(0.98 nm)促进电子快速转移与反应物/产物扩散,避免副反应发生;BET比表面积375 m² g⁻¹提供充足催化界面,提升活性位点利用率。

3) 结构稳定性机制:配体与Cu离子的强配位作用(Cu-O、Cu-N键)抑制金属离子溶出,且刚性大环骨架避免反应过程中框架坍塌。

总结:

1. 成功合成具有多齿内配位位点的SM-MOF-Cu,首次实现单个Salphen大环空腔配位3个Cu离子,在E-HAE反应中表现出96.6%的乙烯FE和10小时长循环稳定性,突破传统催化剂的性能瓶颈。

2. 建立配位调控辅助溶剂热合成策略,通过优化碱类型、溶剂比例,实现SM-MOF-Cu的高结晶度(ABC堆叠)与永久多孔性,为大环基2D c-MOFs的合成提供通用方法。

3. 该研究拓展了大环基2D c-MOFs在电催化领域的应用,证明多齿配位策略可协同提升活性位点密度、电子传输效率与结构稳定性,为高效加氢催化剂设计提供新思路。

Multidentate Macrocyclic Salphen-Based 2D Conjugated Metal–Organic Framework

文章作者:Pei Chen+, Mingxuan Liu+, Ruofan Li+, Xi Su, Guolong Xing, Xiao-Rui Ren, Dong Wang, Jian Zhang*, Long Chen*

DOI:10.1002/anie.202511048

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202511048

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。