首页 >

行业动态 > 【MOF-74-Ni】金属有机框架Ni₂(m-dobdc)在近室温下创纪录的高储氢容量

【MOF-74-Ni】金属有机框架Ni₂(m-dobdc)在近室温下创纪录的高储氢容量

摘要:

氢是清洁汽车燃料的潜在选择,但车载储氢需低温或高压,存在挑战。金属有机框架(MOFs)因结构可调、比表面积大,在降低储氢所需压力方面有潜力。本文评估了M₂(m-dobdc)(M=Co、Ni)及同分异构体M₂(dobdc)的可用体积储氢容量,发现Ni₂(m-dobdc)是最优物理吸附储氢材料,25℃、100-5 bar下可用体积容量11.0 g/L,-75至25℃温度摆动下达23.0 g/L。结合中子衍射和红外光谱实验,为移动储氢吸附剂提供了基准数据。

研究背景:

1.行业问题和研究现状:氢能量密度高但储氢难,低温储氢需昂贵保温系统,高压压缩(700 bar)成本高、储罐笨重,金属氢化物存在容量或可逆性问题;MOFs有储氢潜力,但此前缺乏近室温下实际应用相关条件的评估,且未达美国能源部(DOE)储氢目标。

2.本文创新:聚焦近室温车载储氢相关温度范围,系统测定制备的多种MOFs高压力吸附等温线,结合多种表征手段探究储氢机制,发现Ni₂(m-dobdc)因开放Ni²⁺位点高电荷密度,储氢性能最优。

实验部分:

1.材料合成:合成H₄(m-dobdc)(间苯二酚与KHCO₃在CO₂氛围反应),再分别与CoCl₂、NiCl₂反应合成Co₂(m-dobdc)、Ni₂(m-dobdc),同法用H₄(dobdc)合成Co₂(dobdc)、Ni₂(dobdc),MOF-5按文献合成;产物经溶剂浸泡、真空加热活化。

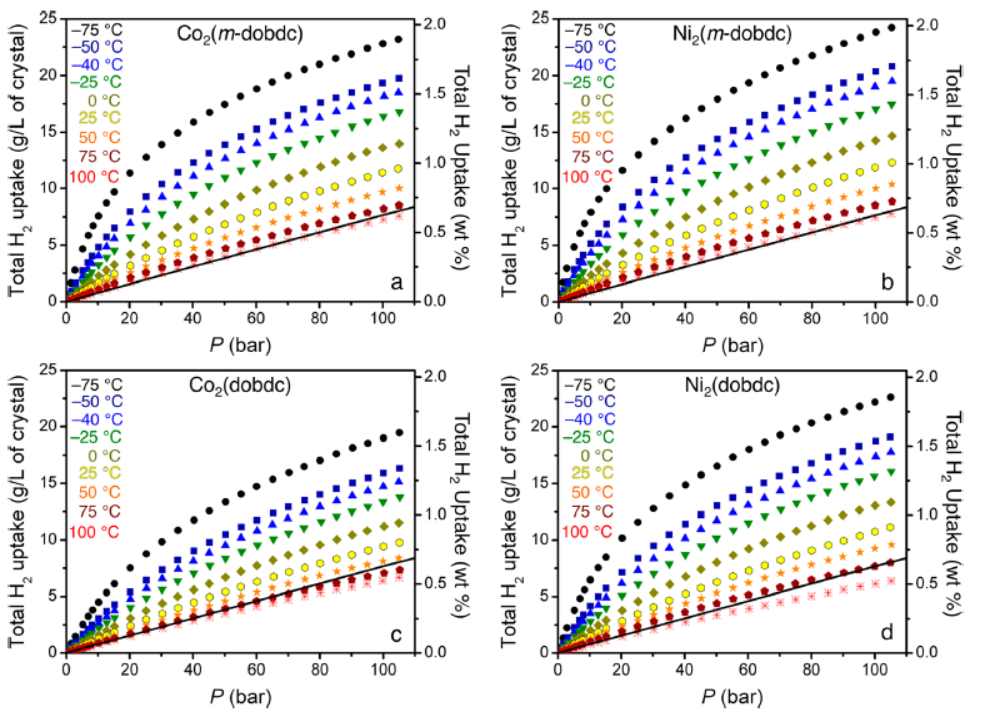

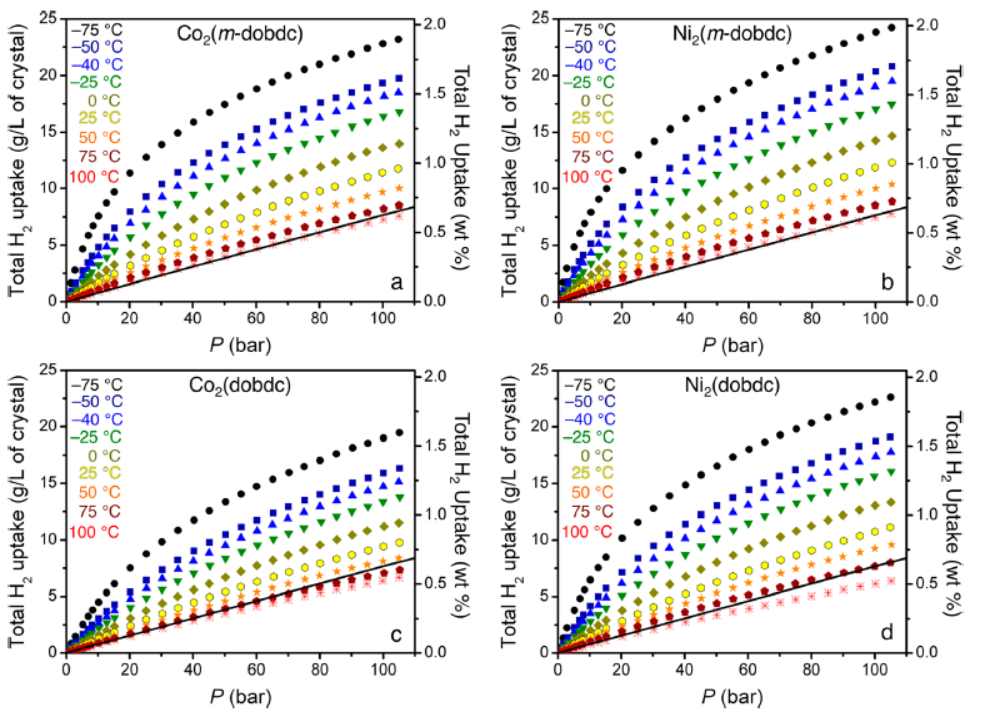

2.气体吸附等温线测量:198-373K用HPVA II仪器,1.0-2.0g样品经活化后转移至样品池,控温并校正体积、扣除背景吸附;77K(75.6K)和100K在NREL定制装置上测量,Ni₂(m-dobdc)75.6K、105bar下总容量57.3 g/L。

3.程序升温脱附(TPD):在NREL定制装置上,样品吸附氢后,于77-1200K范围内控温,用质谱检测脱附气体,发现Ni₂(m-dobdc)氢脱附温度(-165℃)高于Ni₂(dobdc)(-175℃),表明其氢结合更强。

分析测试:

1.粉末中子衍射:在NCNR的BT-1仪器上测Co₂(m-dobdc),77K、78bar D₂下有7个D₂吸附位点,Co…D₂(质心)距离2.25(7)Å,D₂…D₂最短2.86(3)Å;198K不同压力下D₂负载量与吸附等温线数据定量一致。

2.原位红外光谱:198-298K、10-90bar下,Ni₂(m-dobdc)中4035cm⁻¹峰对应H₂结合于开放Ni²⁺位点,4125cm⁻¹峰对应次级吸附位点;低温下开放金属位点吸附占比高,峰面积与等温线数据吻合,各温度下标度因子标准差小(<0.8)。

3.结果揭示的性质和机理:Ni₂(m-dobdc)开放Ni²⁺位点高电荷密度强极化H₂,提升结合焓与氢堆积密度,使其储氢性能最优;吸附位点占据随温度变化,影响储氢系统工况设计。

总结:

1.主要研究结果:Ni₂(m-dobdc)近室温下储氢性能最优,多种表征验证其储氢机制,且材料合成成本较低。

2.创新突破:首次系统评估相关MOFs近室温车载储氢性能,确定Ni₂(m-dobdc)为当前最优物理吸附储氢材料,提供多表征结合的储氢机制分析。

3.潜在意义和引用:为后续储氢吸附剂研发提供基准,推动MOFs在车载储氢的实际应用探索。

Record High Hydrogen Storage Capacity in the Metal-Organic Framework Ni₂(m-dobdc) at Near-Ambient Temperatures

文章作者:Matthew T. Kapelewski, Tomče Runčevski, Jacob D. Tarver, Henry Z. H. Jiang, Katherine E. Hurst, Philip A. Parilla, Anthony Ayala, Thomas Gennett, Stephen A. FitzGerald, Craig M. Brown, Jeffrey R. Long*

DOI:10.1021/acs.chemmater.8b03276

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b03276

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。