首页 >

行业动态 > 【COF3-16】通过含氰基共价有机框架改善单离子导电聚合物中的离子迁移和界面化学以实现高压锂金属电池

【COF3-16】通过含氰基共价有机框架改善单离子导电聚合物中的离子迁移和界面化学以实现高压锂金属电池

摘要:

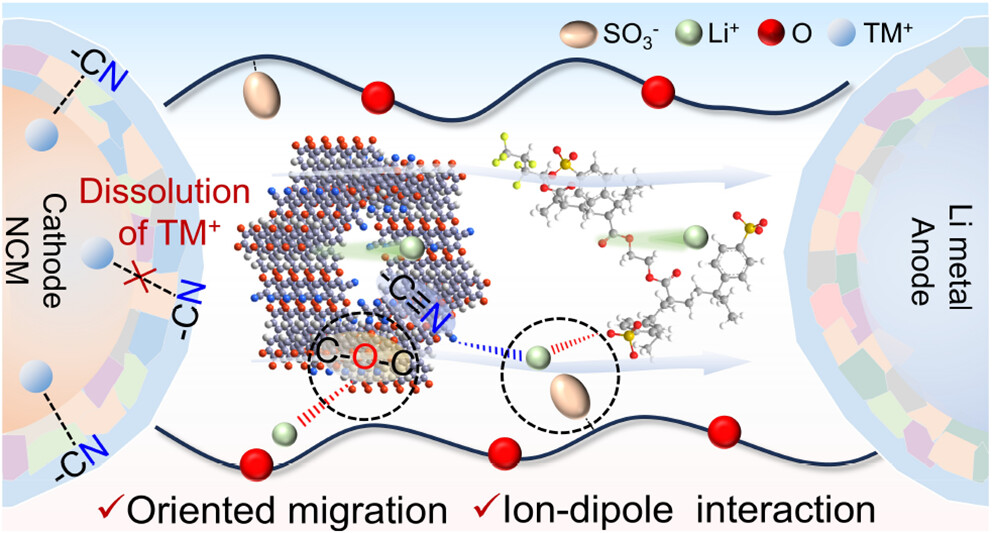

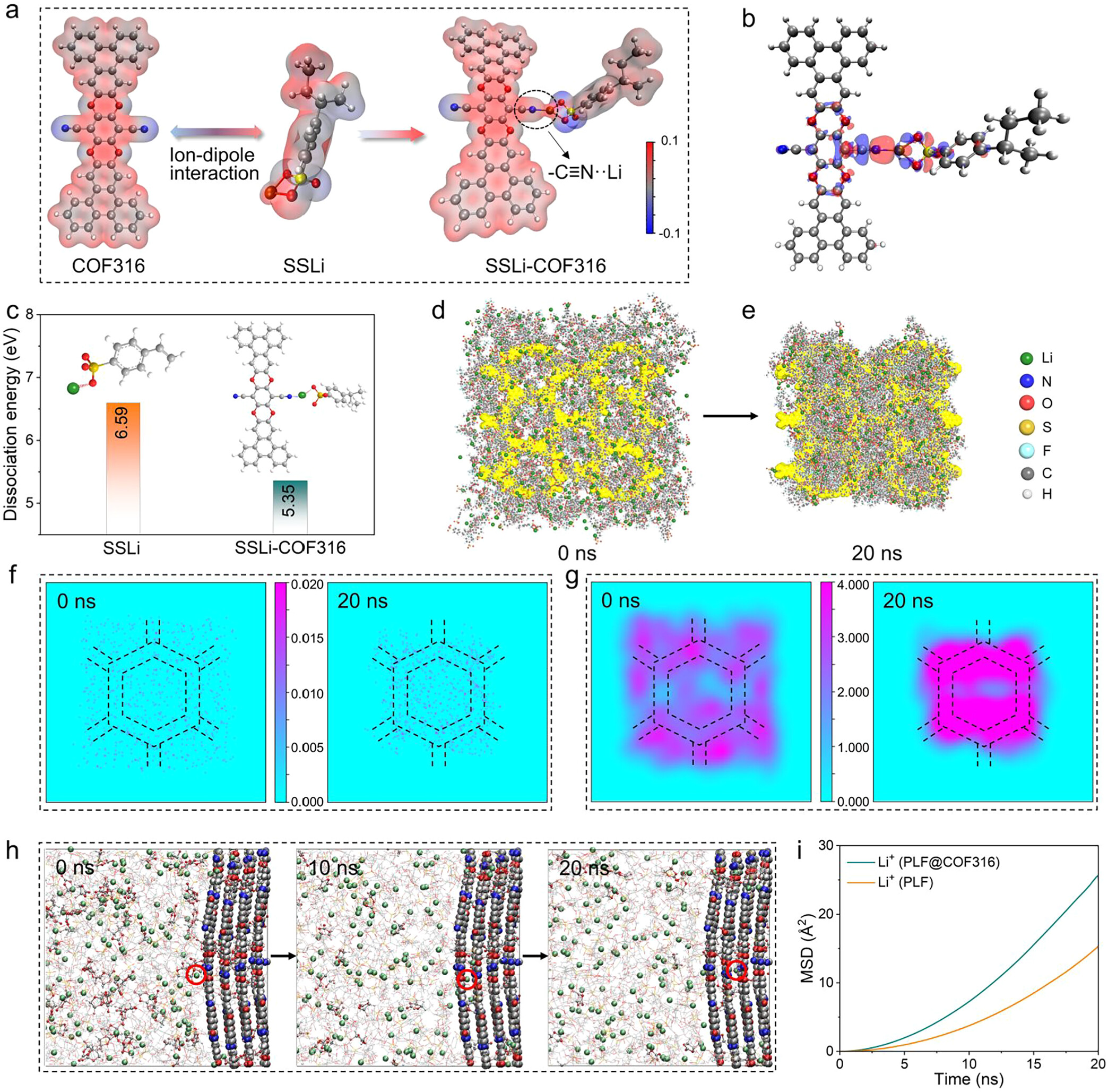

南方科技大学赵天寿课题组报道的本篇文章(J. Am. Chem. Soc. 2025)中报道了一种将含氰基共价有机框架(COF)与单离子导电聚合物电解质(SICPEs)融合的方法。该方法能实现快速锂离子传输,并显著提升其在高压锂金属电池中的界面稳定性。含氰基COF通过离子-偶极相互作用促进锂离子从聚阴离子中解离,形成连续离子传输路径,同时抑制电解质催化分解,使制备的SICPE离子电导率和锂离子迁移数显著提高,相关电池性能优异。

研究背景:

1. 固态聚合物锂电池中,传统双离子电解质中阴离子不受控迁移会引发浓差极化,导致枝晶生长,而单离子导电聚合物电解质(SICPEs)虽能缓解此问题,但存在电化学窗口窄、离子电导率差等挑战,因锂离子聚阴离子解离不足和链松弛缓慢。

2. 为提高SICPEs的离子电导率,研究人员采取了多种策略,如设计共轭结构聚阴离子、构建嵌段共聚物结构、引入离子导电基团等,但要使离子电导率超过5.0×10⁻⁴ S cm⁻¹仍具挑战,且SICPEs对氧化稳定性不足,难以与高能 cathode 搭配。

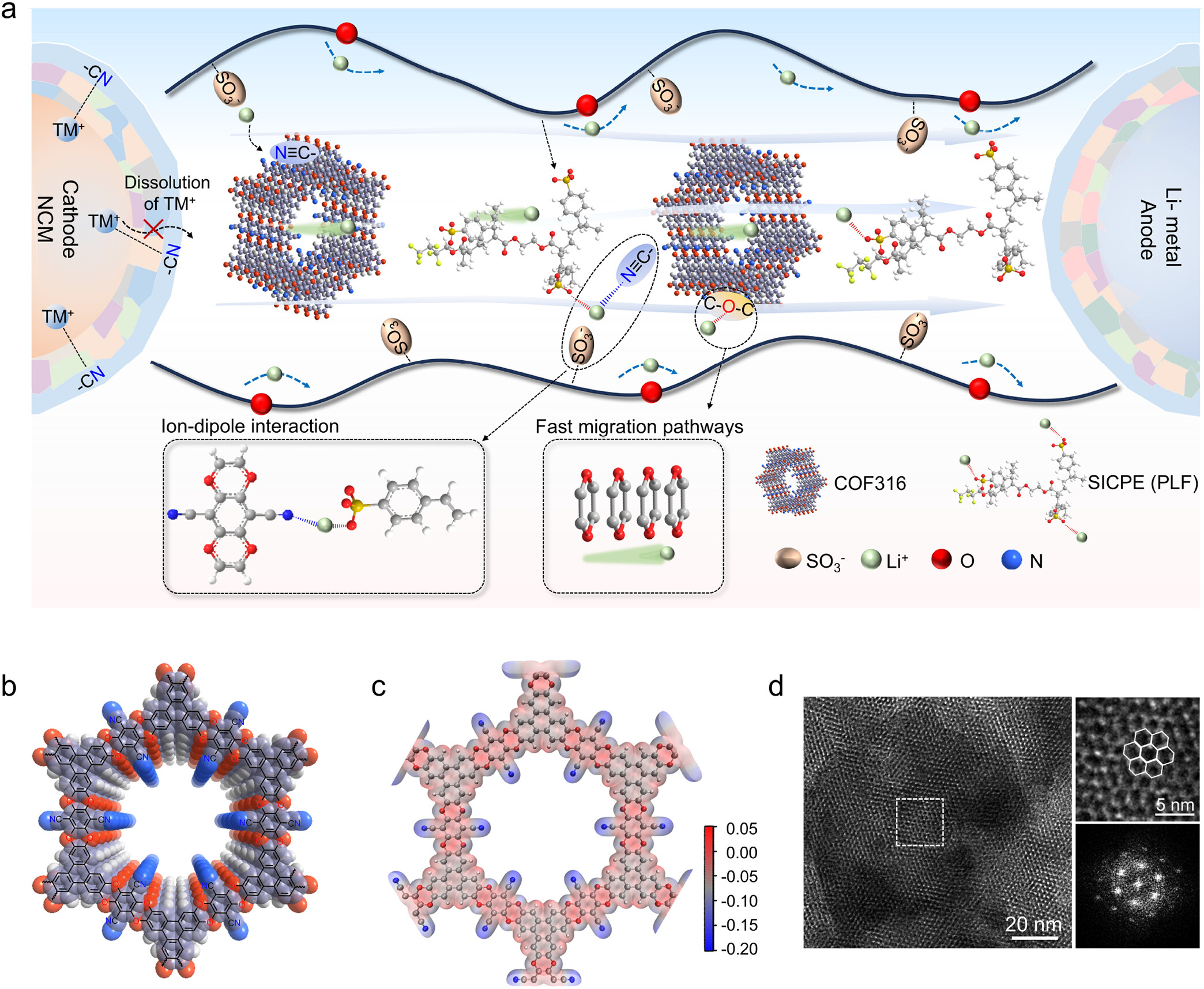

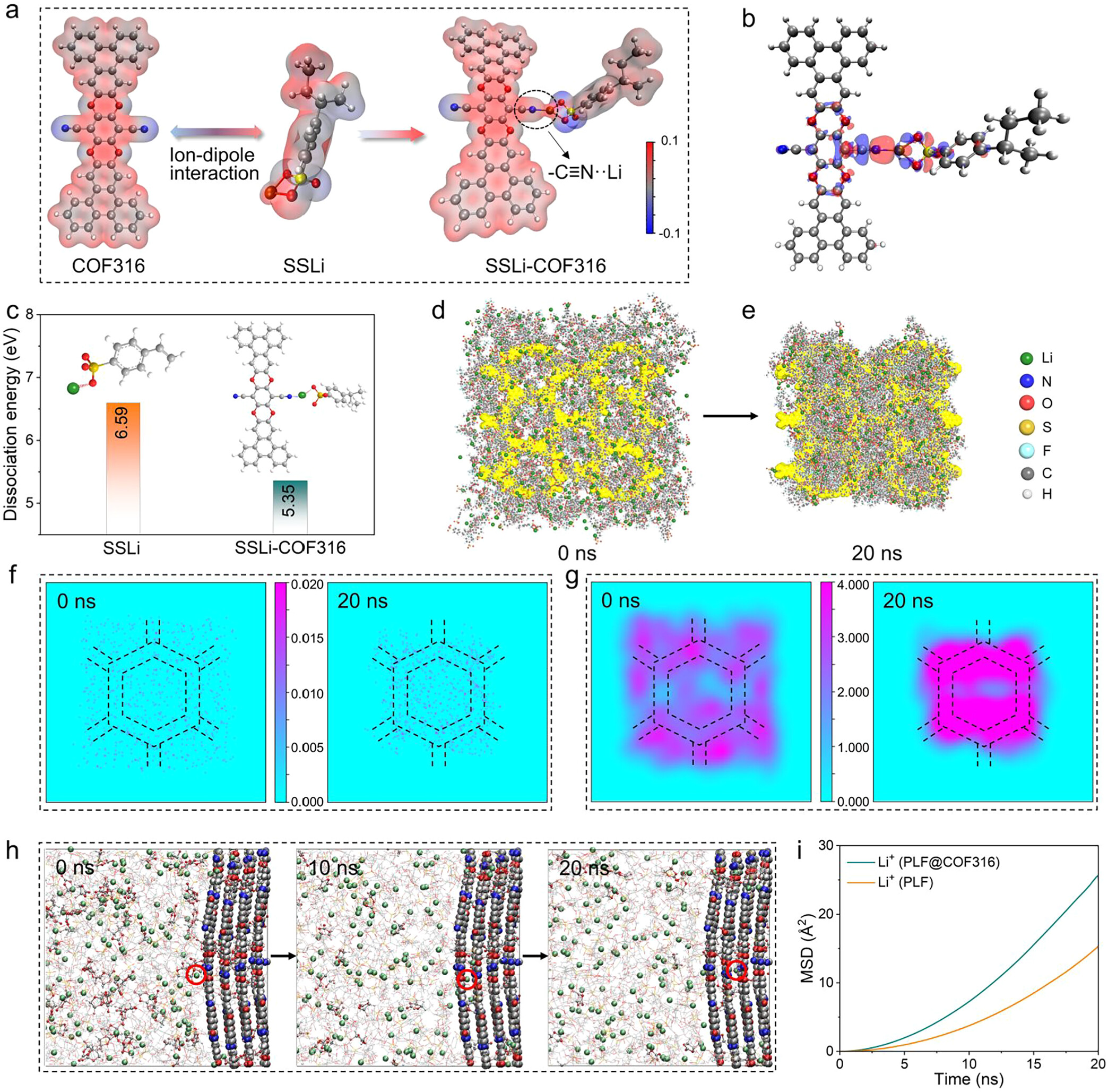

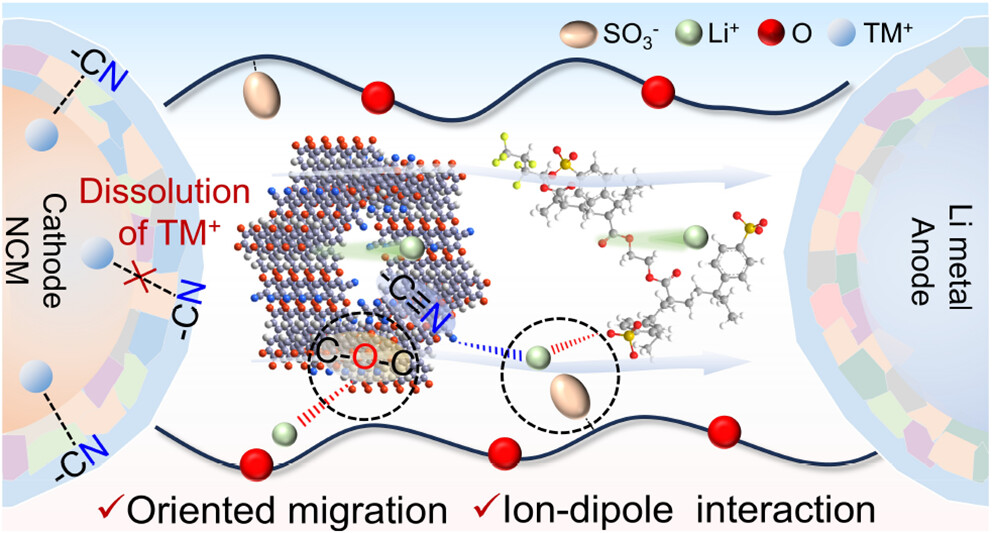

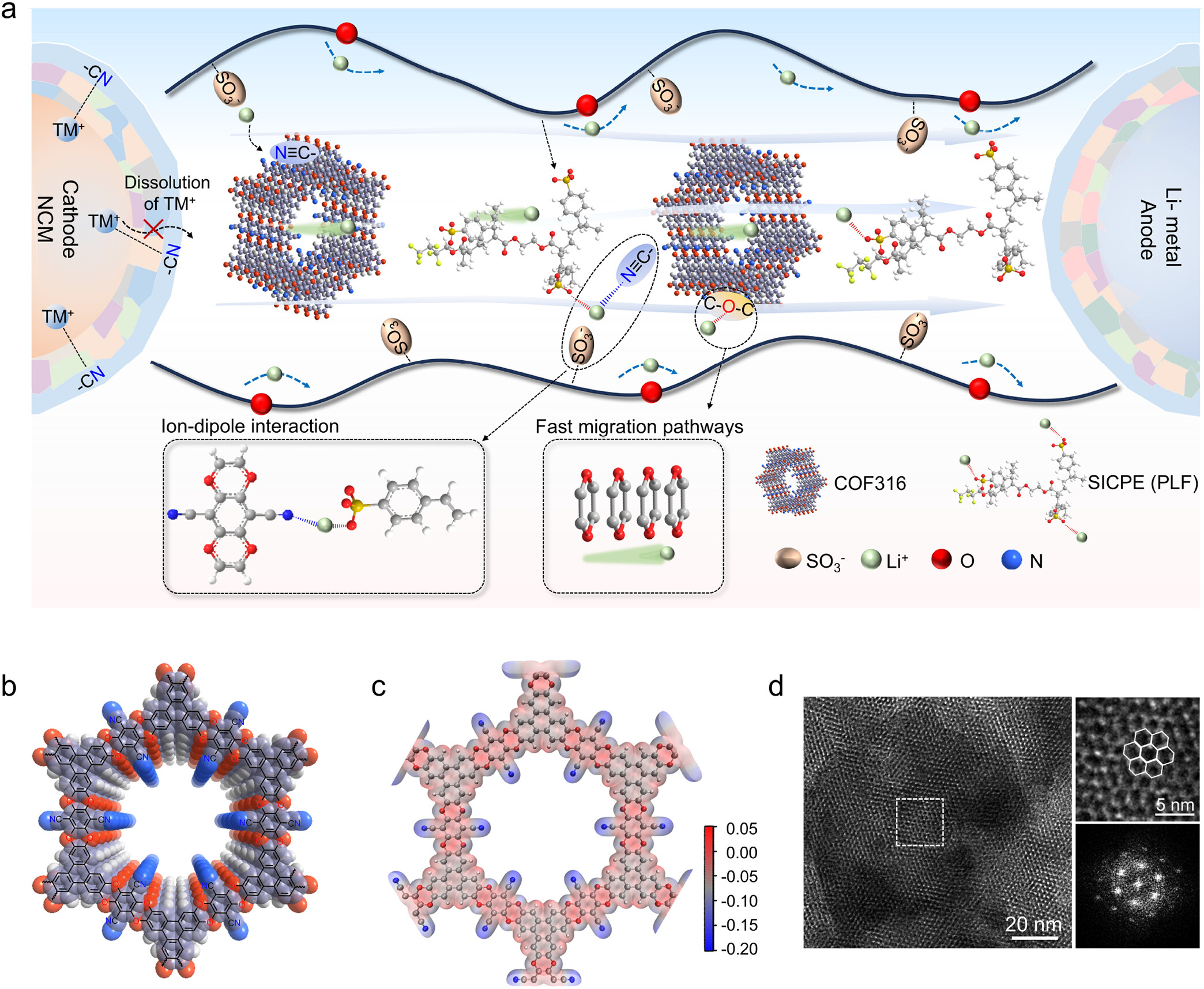

3. 本文作者设计将含氰基共价有机框架(COF)与SICPEs融合,含氰基COF的强吸电子氰基通过离子-偶极相互作用降低锂离子聚阴离子解离能垒,COF与SICPE间形成长程协同离子传输路径,同时氰基与NCM cathode的过渡金属离子结合,抑制SICPE催化分解,保障NCM结构完整性。

实验部分:

1. COF316的合成

1)实验步骤:将HHTP(30.0 mg,0.0928 mmol)、TFPN(27.6 mg,0.138 mmol)、三乙胺(78.0 μL)和1,4-二氧六环(2.0 mL)加入干燥的派热克斯管中,超声10分钟后,在液氮浴(77 K)中快速冷冻,经三次冷冻-抽气-解冻循环后,密封系统并在120℃加热72小时。通过过滤获得沉淀物,用DMF(15 mL×5)洗涤,然后将湿粉末转移至索氏提取器,用THF洗涤24小时,再用丙酮洗涤24小时,最后在120℃真空下过夜,得到活化样品。

2)实验结果:成功合成COF316,产率约83%(38.6 mg)。

2. COF316-COOH的合成

1)实验步骤:将COF316粉末(200.0 mg)与20% NaOH溶液(水:乙醇=1:1,50.0 mL)加热至120℃,在该温度下回流搅拌72小时。过滤粉末,在水中回流2小时,然后在1 M HCl中再回流2小时。通过真空过滤收集固体,用水和THF洗涤,将湿粉末转移至索氏提取器,用THF洗涤24小时,然后用无水丙酮置换溶剂,在80℃真空下蒸发,得到棕色粉末状的COF316-COOH。

2)实验结果:成功合成COF316-COOH,产率约95%(190.2 mg)。

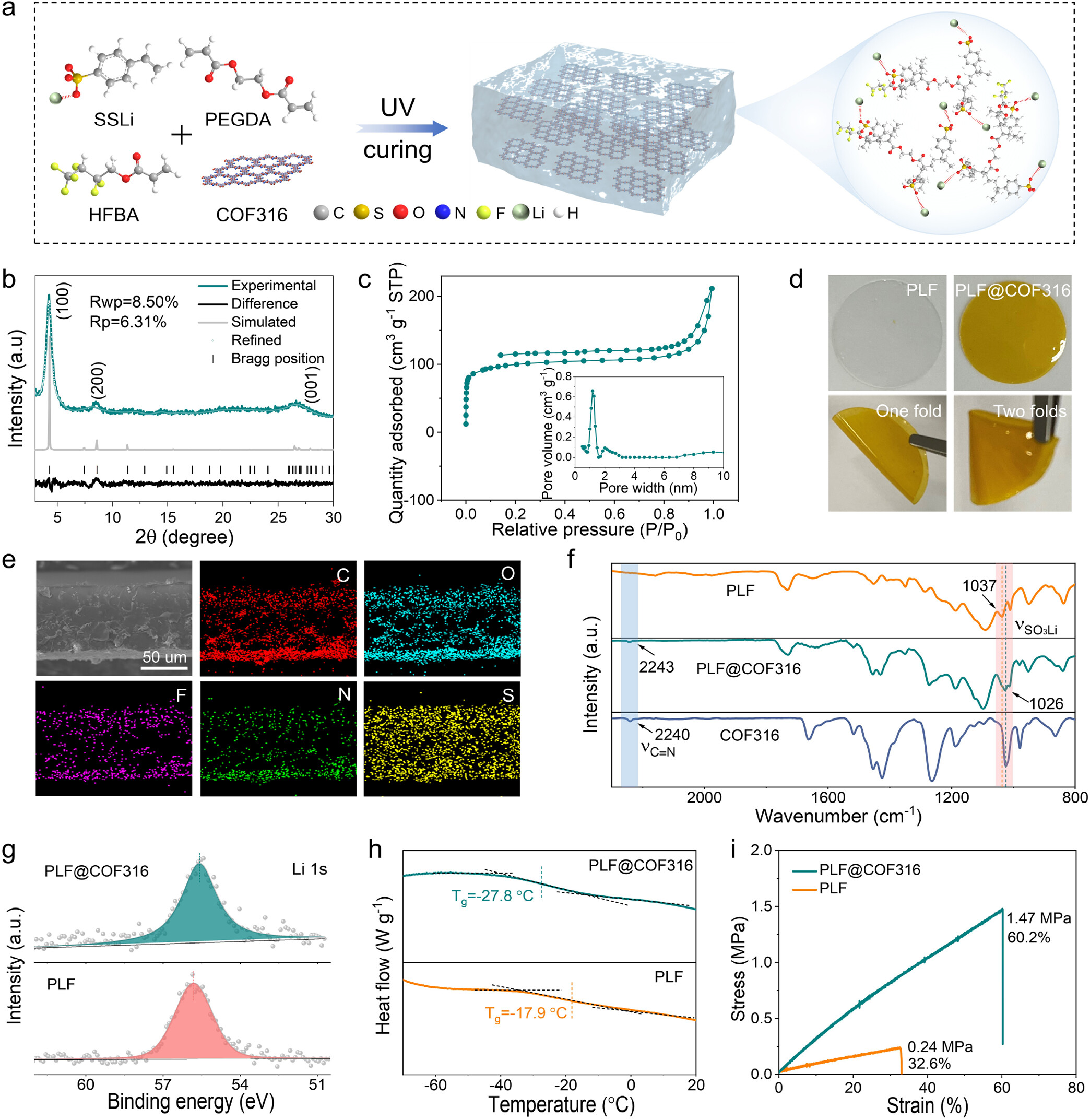

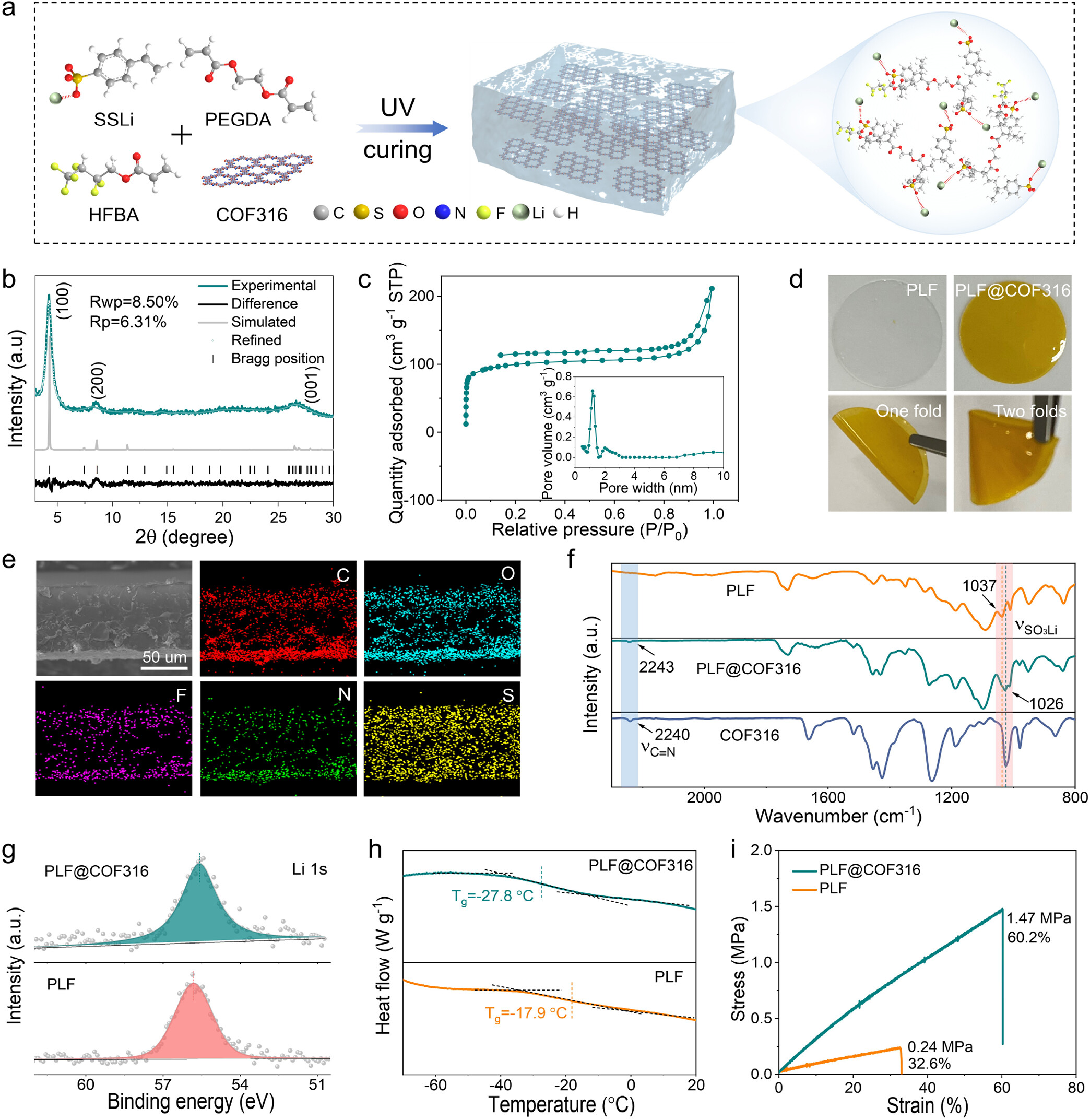

3. PLF@COF316膜的合成

1)实验步骤:将SSLi、PEGDA、HFBA和FEC按质量比5:4:1:1的单体溶解在DMSO中,然后加入COF316(相对于单体总质量为2wt%),超声30分钟以确保均匀分散。接着加入2-羟基-2-甲基苯丙酮(1wt%)作为引发剂,将制备的前驱体溶液暴露于365 nm紫外灯下30分钟,直至获得均匀的聚合物膜,然后在手套箱中干燥24小时,得到PLF@COF316膜。之后,将获得的PLF@COF316膜切割成18 mm的圆片用于组装电池。PLF和PLF@COF316-COOH膜的制备过程相同,只是分别不加COF316和加入COF316-COOH。

2)实验结果:成功合成PLF@COF316、PLF和PLF@COF316-COOH膜,聚合度经计算为93.1%,产率分别约为96%、94%和95%。

4. NCM811/NCM622 cathode的制备

1)实验步骤:将NCM811/NCM622粉末(80 wt%)、Super P(10 wt%)和作为粘合剂的PVDF(10 wt%)溶解在NMP中,混合成浆料,涂覆在碳涂层铝箔上。之后,将涂覆的箔在80℃真空烘箱中干燥12小时,然后冲压成直径12 mm的圆片。

2)实验结果:制备出NCM811/NCM622 cathode,每个圆片上NCM811/NCM622的质量负载约为2.5 mg cm⁻²。

5. 电池组装与测试

1)实验步骤:组装Li||Li对称电池时,将SICPE膜夹在两个锂箔之间。制备NCM622||Li和NCM811||Li全电池时,将SICPE膜夹在NCM811/NCM622 cathode和锂箔之间。为降低界面电阻,在SICPE和电极之间小心加入少量EMImNTF2/FEC(1:1)电解质(5 μL)。所有纽扣电池均为CR2032型,所有操作在充满氩气的手套箱(H₂O < 0.01 ppm,O₂ < 0.01 ppm)中进行。在Neware电池测试系统上于30℃和-20℃进行恒流充放电测试,在Bio-logic VMP3恒电位/恒电流仪上在7.0 MHz至0.1 Hz的频率范围内进行EIS测量。

2)实验结果:完成了不同类型电池的组装,并进行了相关电化学性能测试,获取了相应的测试数据。

分析测试:

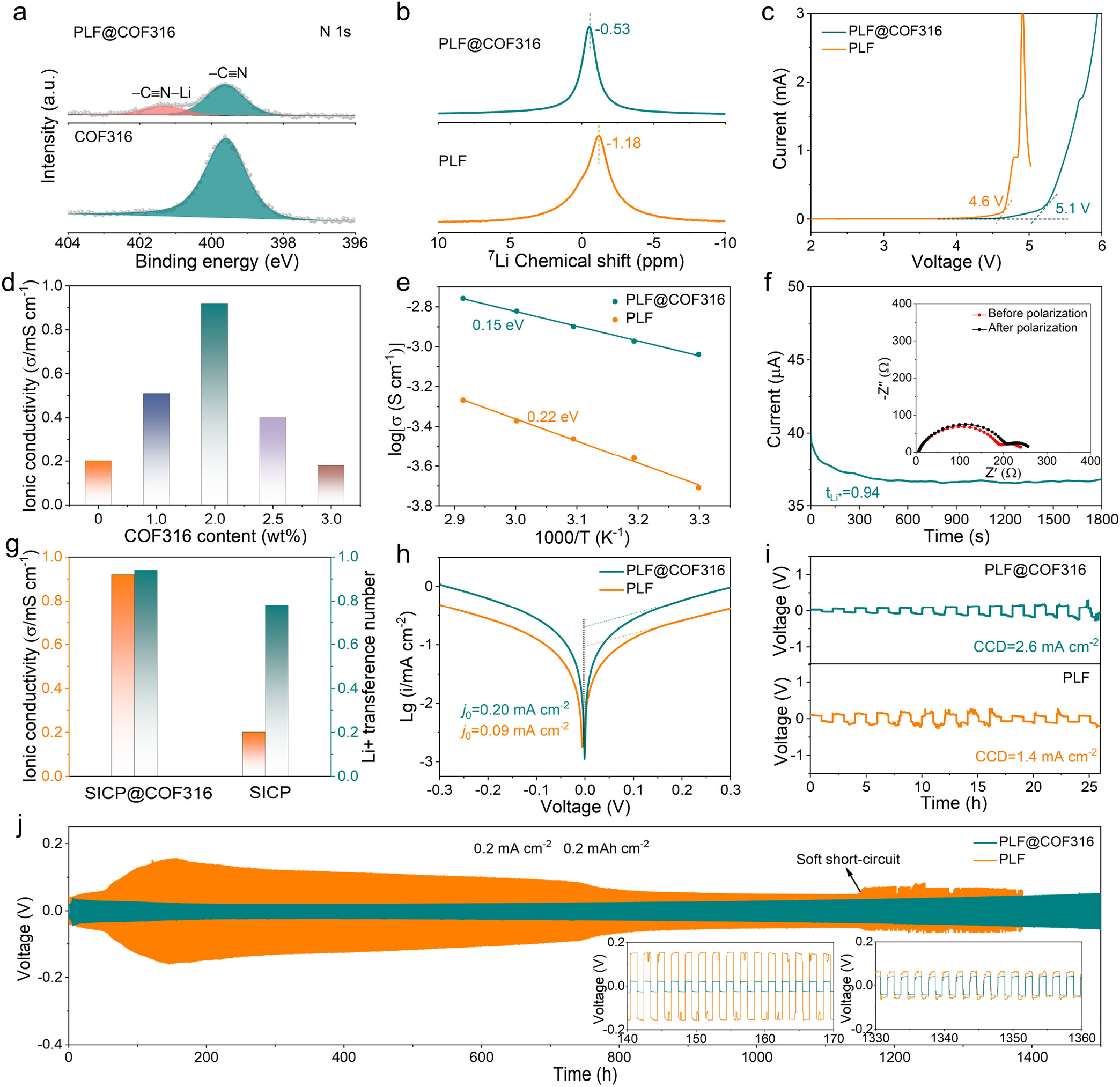

1. 傅里叶变换红外光谱(FT-IR):COF316在1262 cm⁻¹和1024 cm⁻¹处有 dioxin C-O的不对称和对称伸缩振动峰,2241 cm⁻¹处有氰基振动峰;PLF@COF316中,SSLi、PEGDA和HFBA的C=C吸收峰消失,且有- SO₃Li和-C≡N吸收峰的位移,表明单体聚合及PLF与COF316间的相互作用。

结果分析:证实了COF316的结构及PLF与COF316的相互作用,利于后续离子传输。

2. X射线衍射(XRD):COF316在4.3°、8.5°和26.6°处有衍射峰,对应(100)、(200)和(001)晶面;PLF@COF316呈无定形,利于聚合物链段运动和锂离子传输。

结果分析:COF316结晶性良好,PLF@COF316的无定形结构有助于离子迁移。

3. 固体核磁共振(NMR):COF316的¹³C NMR谱中,147.3和139.6 ppm为C-O碳,95.7 ppm为与腈相连的芳香碳,127.2和111.6 ppm为腈和芳香碳;PLF@COF316的⁷Li NMR化学位移与PLF不同。

结果分析:验证了COF316结构,且表明COF316促进了锂离子从聚阴离子解离。

4. 氮气吸附-脱附:COF316的BET比表面积为337.9 m² g⁻¹,孔容0.33 cm³ g⁻¹,平均孔径3.9 nm,主导孔径1.2 nm。

结果分析:较大的比表面积和适宜的孔径利于PLF链的容纳和离子传输。

5. 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM):COF316有有序的二维六方通道,PLF@COF316截面厚度约75 μm,元素分布均匀。

结果分析:COF316的有序结构为离子传输提供通道,PLF@COF316结构均匀利于性能稳定。

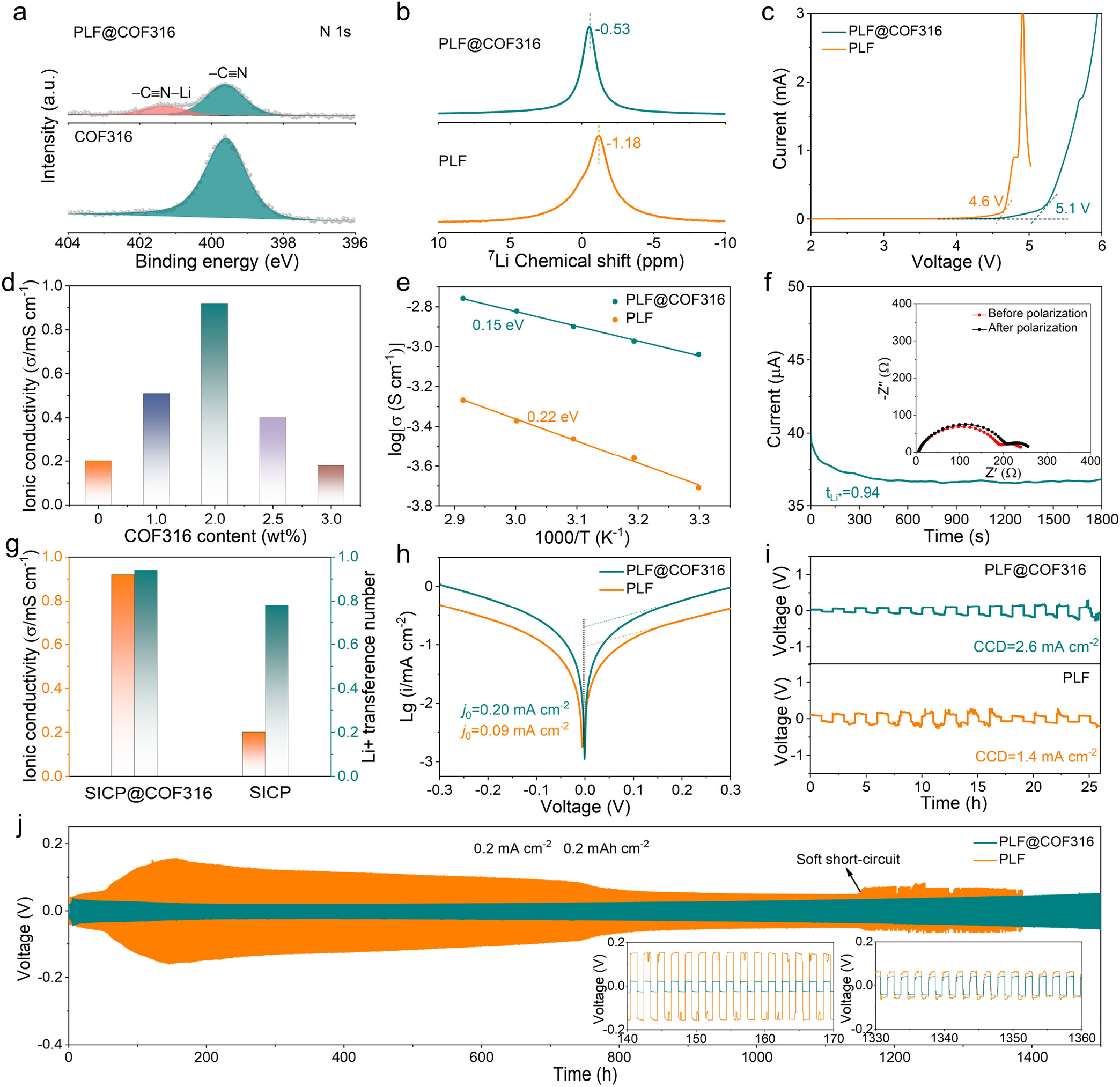

6. X射线光电子能谱(XPS):PLF@COF316的N 1s谱中有-CN-Li峰,Li 1s轨道有下移,表明存在离子-偶极相互作用。

结果分析:证实了COF316与锂离子的相互作用,促进锂离子解离和传输。

7. 电化学性能测试:

1)离子电导率:PLF@COF316在30℃时最高为9.2×10⁻⁴ S cm⁻¹,是PLF的4.6倍;-20℃时为1.8×10⁻⁴ S cm⁻¹。

2)锂离子迁移数:PLF@COF316为0.94,高于PLF的0.80。

3)电化学窗口:PLF@COF316为5.1 V,高于PLF的4.6 V。

4)循环性能:NCM622|PLF@COF316|Li电池在0.5 C下1000次循环后容量保持率92.0%。

结果分析:PLF@COF316离子传输性能优异,界面稳定性好,适合高压锂金属电池。

8. 热重分析(TGA):PLF@COF316和PLF的分解温度约358℃。

结果分析:热稳定性良好,利于电池安全运行。

9. 应力-应变测试:PLF@COF316在70℃和150℃时具有一定的机械强度和拉伸性。

结果分析:机械性能良好,能适应不同温度环境。

总结:

本文开发了将含氰基COF与SICPE结合的新策略,通过实验和理论模拟证实,-C≡N…Li⁺的离子-偶极相互作用促进锂离子从聚阴离子解离,PLF链在COF316孔中的限制利于锂离子快速迁移,且HFBA片段和COF316的氰基有助于形成富F、N的界面膜,抑制过渡金属溶解,促进均匀锂沉积。最终PLF@COF316电解质离子电导率和锂离子迁移数优异,组装的NCM622||Li电池循环性能好,与4.8 V NCM622 cathode配对也能稳定循环,在同类SICPE中表现突出,为长循环、高压固态锂金属电池发展提供助力。

Upgrading Ion Migration and Interface Chemistry via a Cyano-Containing COF in a Single-Ion Conductive Polymer toward High-Voltage Lithium-Metal Batteries

文章作者:Xiaosa Xu, Junjie Chen, Jin Li, Jiadong Shen, Pengzhu Lin, Zhenyu Wang, Zixiao Guo, Jing Sun, Baoling Huang, Tianshou Zhao

DOI:10.1021/jacs.5c08267

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c08267

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。