首页 >

行业动态 > 【Cu-4-TzPy】二维离子导电Cu-MOF材料在二氧化氮化学电阻传感中的应用

【Cu-4-TzPy】二维离子导电Cu-MOF材料在二氧化氮化学电阻传感中的应用

摘要:

印度理工学院等机构的Shivendu Mishra等人在本文(Small 2025, 2412633)中,报道了一种基于4-(1H-1,2,4-三唑-1-基)吡啶构建的导电铜(I)离子型二维金属有机框架(iMOF-IITI),并将其应用于二氧化氮(NO₂)的化学电阻传感。该传感器对100 ppm的NO₂表现出4456%的优异响应,响应和恢复时间分别为17.9秒和22.3秒,检测限低至0.66 ppb。结合X射线光电子能谱(XPS)、同步辐射铜K边X射线吸收光谱以及密度泛函理论的综合机理研究表明,该金属有机框架(MOF)的高选择性和灵敏度源于对NO₂的优先吸附以及铜中心的高效电荷转移。这项研究凸显了铜(I)离子型MOF在超高灵敏度、选择性化学电阻传感方面的潜力,为制备基于离子型MOF的化学电阻传感器提供了新途径。

研究背景:

1. 二维导电金属有机框架(2D-MOF)在传感技术中展现出良好前景,但在灵敏度和重复性方面常落后于传统金属氧化物,且存在与分析物作用后响应低、恢复不可逆,需高温或额外光源辅助恢复等问题,限制了其实用性。

2. 近年来,铜(II)MOF被用于多种气体和挥发性有机化合物的选择性传感,有研究表明MOF中存在的铜(I)中心向分析物的电荷转移可产生更高响应。铜(I)配位聚合物/MOF在氨气、甲醇和NO₂等的选择性传感中表现出优异性能,此外,有研究将铜掺入MOF-808实现NO₂的可逆光学传感(检测限16 ppb),利用Cu₃(HHTP)₂结合导电添加剂实现NO₂可逆传感(检测限250 ppb),还有铜(I)配位聚合物用于NO₂化学电阻传感(检测限1.3 ppb)。

3. 离子型MOF(iMOFs)具有孤立的带电物种,有望更高效地传感某些气体,但其在气体传感中的潜力尚未充分探索。本文作者开发了一种新的半导体铜(I)离子型MOF(iMOF-IITI),将其应用于气体传感,所构建的化学电阻传感装置对NO₂表现出快速响应和恢复能力,以及优异的重复性和长期稳定性,并通过多种实验和计算技术阐明了传感机理。

实验部分:

1. 配体4-(1H-1,2,4-三唑-1-基)吡啶(4-TzPy)的合成

2. iMOF-IITI的合成:

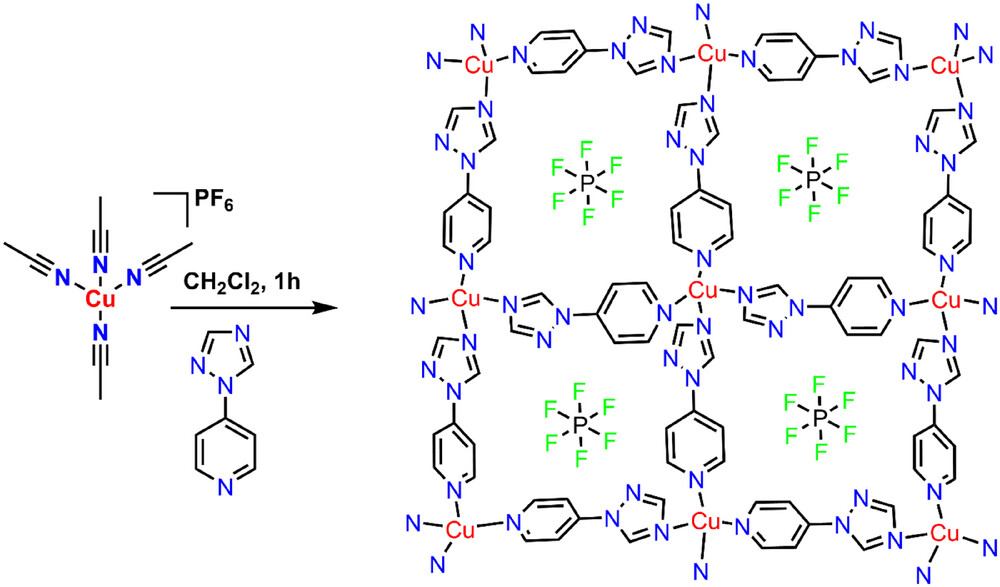

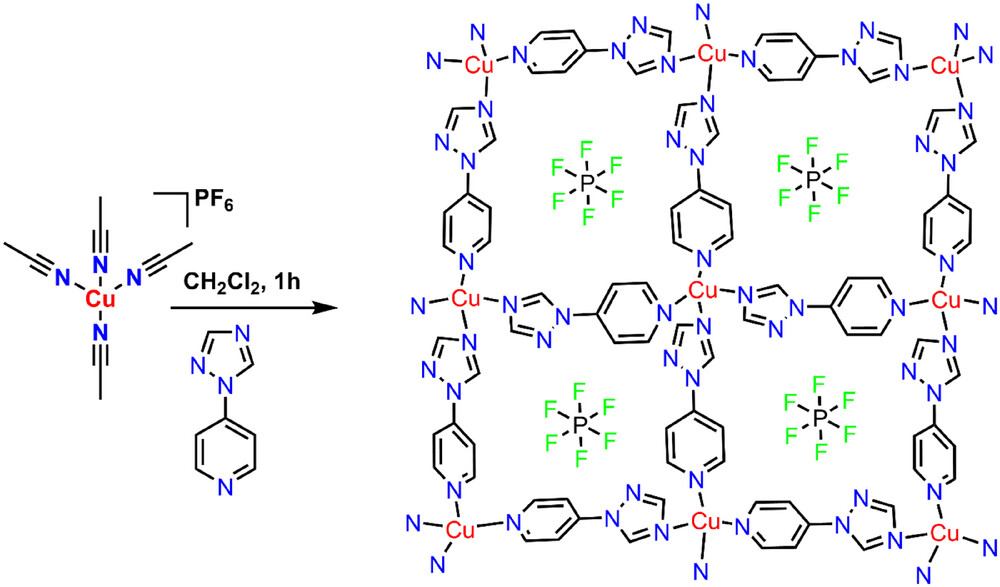

在室温下,将四(乙腈)铜(I)六氟磷酸盐的二氯甲烷溶液与4-TzPy混合,1-2分钟内出现绿黄色沉淀,继续搅拌45分钟使反应完全,过滤沉淀,用二氯甲烷和乙腈洗涤2-3次,真空干燥。通过分层法,将[Cu(CH₃CN)₄]PF₆的二氯甲烷溶液与配体的乙腈溶液分层放置,以80%的产率得到二维离子型金属有机框架iMOF-IITI,成功获得用于结构分析的单晶。

3. 传感器的制备与性能测试

1)实验步骤:将iMOF-IITI分散在乙醇中超声得到均匀溶液,通过滴涂法涂覆在叉指电极(IDE)上,将器件置于70℃热风烘箱中48小时去除溶剂。在室温条件下,使用5N纯度的商用气体进行传感研究,记录传感材料与分析物作用后的电阻变化,根据公式R=Rg/Ra(其中Rg为传感材料在气体中的电阻,Ra为在环境空气中的电阻)计算响应。

2)实验结果:制备出基于iMOF-IITI的化学电阻传感器,该传感器对不同浓度NO₂及其他干扰气体表现出特定的响应特性,具有优异的选择性、重复性和稳定性。

4. 密度泛函理论(DFT)计算

1)实验步骤:使用Quantum ATK软件和Quantum Espresso代码套件进行DFT计算,采用修正的Perdew-Burke-Ernzerhof(RPBE)泛函处理交换关联相互作用,选择合适的K网格进行结构优化和其他计算,采用Grimme-D3色散校正方法考虑长程相互作用,利用Henkelman组开发的Bader分区算法计算Bader电荷。

2)实验结果:从原子层面理解了NO₂分子与iMOF-IITI的相互作用及由此产生的电学响应,明确了NO₂在iMOF-IITI上的吸附位点、结合能以及电荷转移情况。

分析测试:

1. XRD分析:

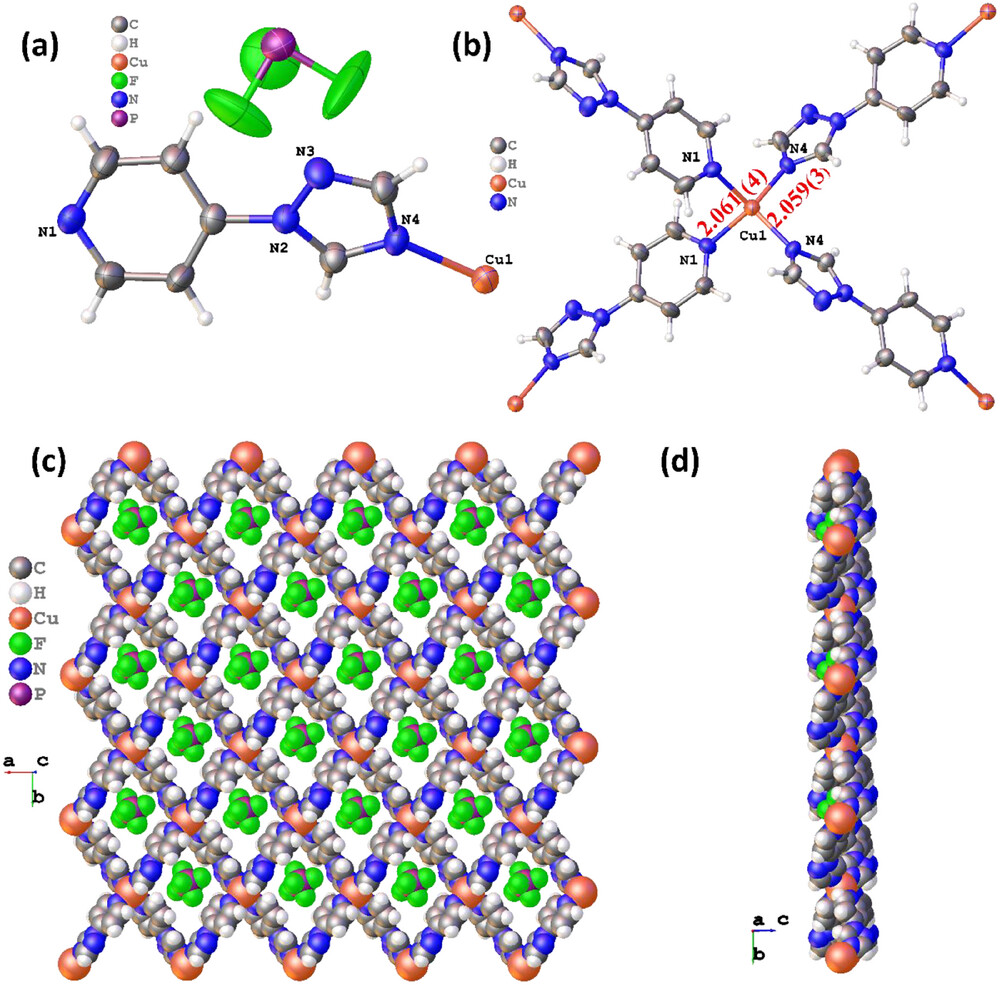

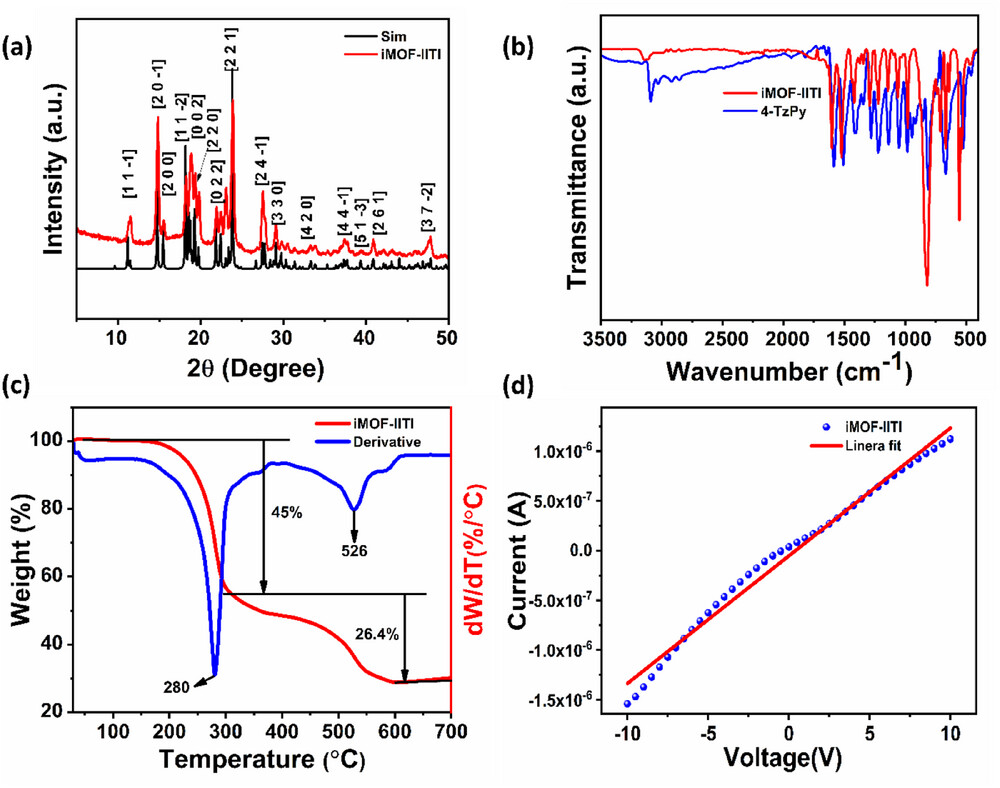

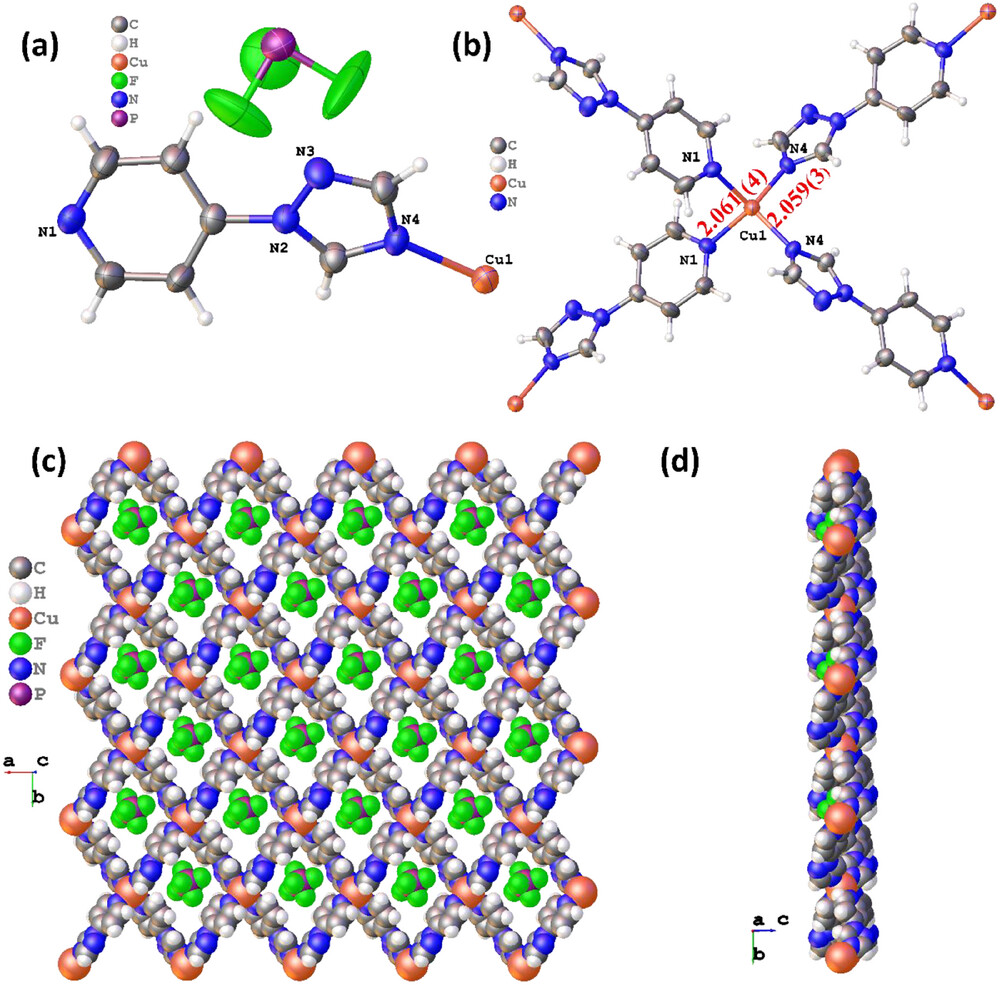

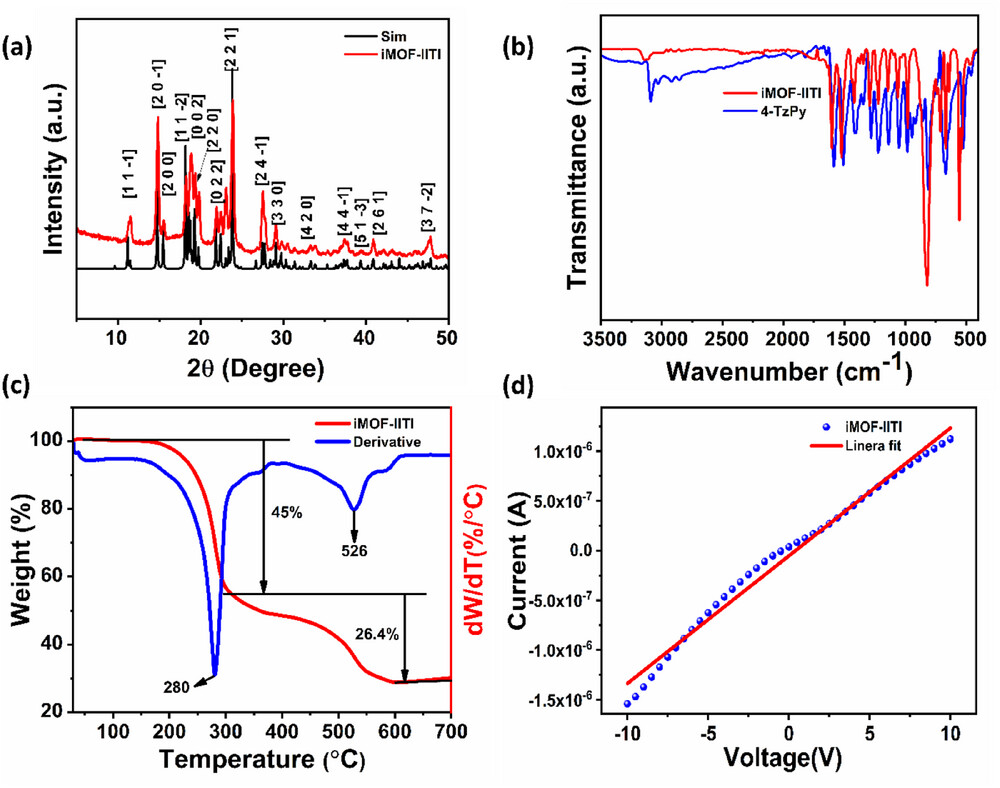

iMOF-IITI属于单斜晶系C2/c空间群,晶胞参数a=12.357(3)Å,b=15.452(3)Å,c=10.318(2)Å,α=γ=90°,β=111.95(3)°,不对称单元包含一个铜(I)中心、一个4-TzPy单元和半个六氟磷酸盐单元,铜(I)中心与两个吡啶氮和两个三唑氮配位,形成扭曲的四面体结构,角指数τ为0.92,2D网络由方形Cu₄L₄重复单元组成,空隙尺寸为12.357×15.452 Ų,六氟磷酸根(PF₆⁻)反离子位于空隙中,可能影响其与气体分子的相互作用。

2. 衰减全反射红外光谱(ATR-IR):

4-TzPy的芳香环中C=C和C=N的伸缩振动带在1586-1280 cm⁻¹范围内,与铜(I)盐反应后,这些峰发生轻微位移,表明金属与4-TzPy发生配位。

3. 热重分析(TGA):

在氮气气氛下,30-700℃温度范围内,以10℃/min的速率对iMOF-IITI进行热重分析,证实iMOF-IITI的热稳定性高达180℃。

4. 电导率测试

1)测试内容:采用双探针直流法,在室温下、-10至+10 V范围内,对经6.0 GPa压力压制5分钟、厚度为3.1 mm的iMOF-IITI压片进行电导率测量。

2)测试结果:iMOF-IITI的电导率约为1.06×10⁻⁶ S/cm,表明其具有半导体性质,且电导率优于先前报道的具有相同配体的中性铜(I)配位聚合物,具有更好的电荷转移特性。

3)性质和机理分析:半导体性质使其适合作为化学电阻传感器的传感材料,较好的电荷转移特性有助于提高传感过程中的信号传递效率,从而提升传感器性能。

5. 气体吸附:

1)N₂吸附/脱附循环几乎完全,计算得到比表面积为16.314 m²/g,表明其为介孔结构,孔径为3.43 nm。

2)介孔结构和一定的比表面积为气体分子的吸附提供了空间,有利于气体分子与iMOF-IITI表面的活性位点相互作用,从而实现对气体的传感。

6. 形貌 分析

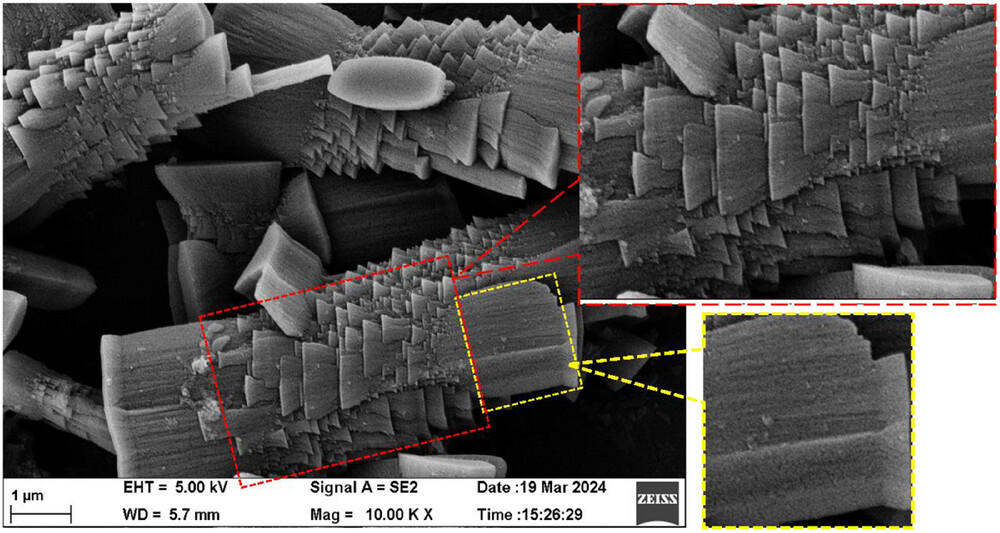

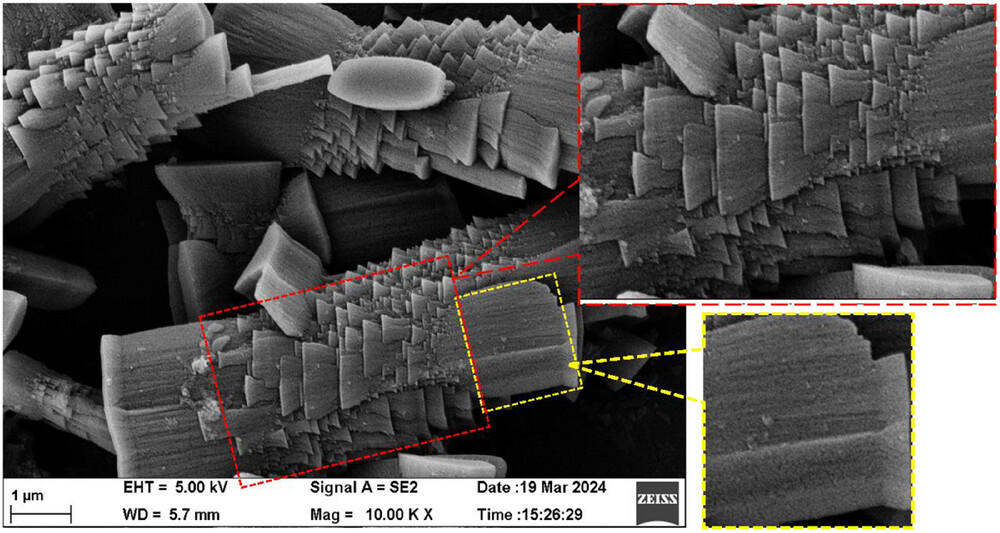

1)通过FE-SEM观察iMOF-IITI的形貌,利用能量色散表面(EDS)分析进行元素 mapping,确定元素分布。

2)特殊的形貌特征(如细脊)增加了材料的比表面积,有利于与分析物分子的接触和相互作用,均匀的元素分布保证了材料性质的均一性,有助于提高传感器性能的稳定性和重复性。

总结:

1. 本文开发了一种半导体铜(I)离子型二维MOF(iMOF-IITI),并将其应用于气体传感。

2. 所制备的化学电阻传感器在室温下对NO₂表现出卓越的灵敏度和选择性,对100 ppm至100 ppb浓度范围的NO₂响应为45.56至4.8。该传感器对酸性气体如NO₂具有超快的响应和恢复速度,检测限低至0.66 ppb,性能优于先前报道的多数MOF基传感器。

3. 实验和DFT计算阐明的电荷转移特性表明,NO₂与铜中心的优先相互作用以及显著的电荷重分布是其具有高灵敏度和选择性的原因。

4. 这种成本效益高、可规模化的传感材料,以及易于制备且具有高灵敏度和选择性的器件,使基于iMOF-IITI的化学电阻传感器适合大规模应用于多个领域

2D Ionic Conducting Copper(I) MOF in Chemiresistive Sensing of NO₂

文章作者:Shivendu Mishra, Chandrabhan Patel, Dilip Pandey, L. Ponvijayakanthan, Harshini V. Annadata, Neeraj K. Jaiswal, Shaibal Mukherjee, Abhinav Raghuvanshi

DOI:10.1002/smll.202412633

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202412633

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。