首页 >

行业动态 > 无机分子筛:催化过程中的制备、改性及工业应用

无机分子筛:催化过程中的制备、改性及工业应用

西班牙瓦伦西亚理工大学Avelino Corma和Cristina Martínez在(Coordination Chemistry Reviews 2011, 255: 1558-1580, DOI: 10.1016/j.ccr.2011.03.014)的综述中指出,随着环境意识增强和 “绿色工艺” 推广,固体催化剂逐渐取代传统酸碱均相催化剂。作为典型 “绿色” 催化剂,沸石及类沸石材料因微孔结构、可调化学组成及形状选择性,在多相催化中至关重要。文章从催化剂制备到工业应用,讨论了关键问题,包括合成新趋势(如大孔结构、无有机合成介质)、后处理改性、催化剂成型,以及在炼油、石化、精细化工、能源和环保等领域的应用,展望了其未来商业应用前景。

研究背景

1)行业问题

环境法规驱动:传统均相酸碱催化剂(如 HCl、H₂SO₄)存在腐蚀、废弃物污染等问题,难以满足严苛环保要求,推动 “绿色催化” 需求。

催化效率瓶颈:大分子反应物在微孔分子筛中的扩散限制导致催化剂失活快,需解决孔径与扩散路径优化问题。

原料多元化挑战:重油加工、生物质转化等新兴领域要求催化剂适应复杂分子结构,传统分子筛性能不足。

2)研究现状

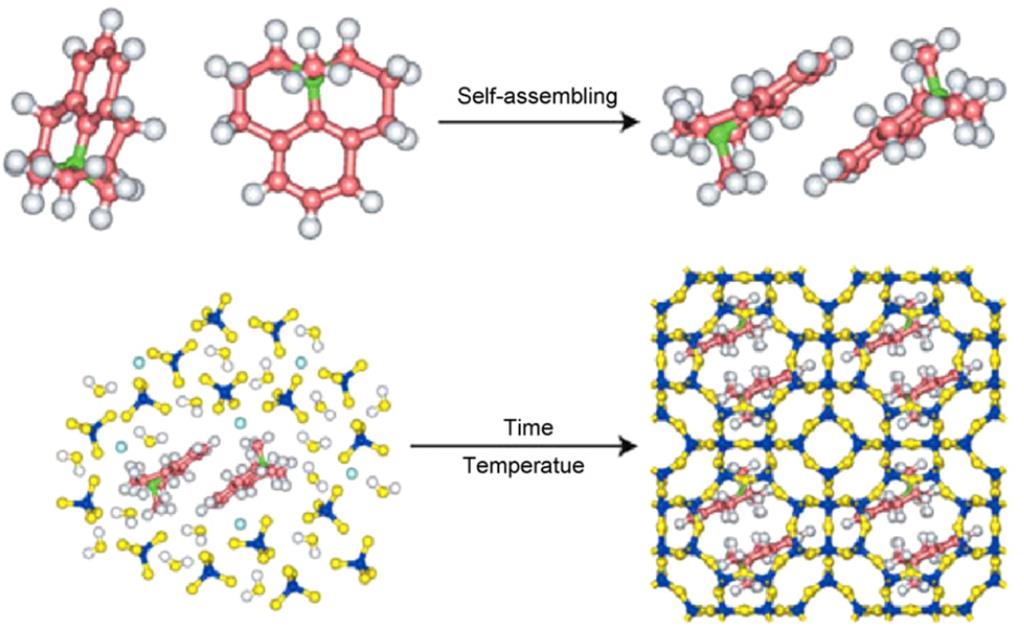

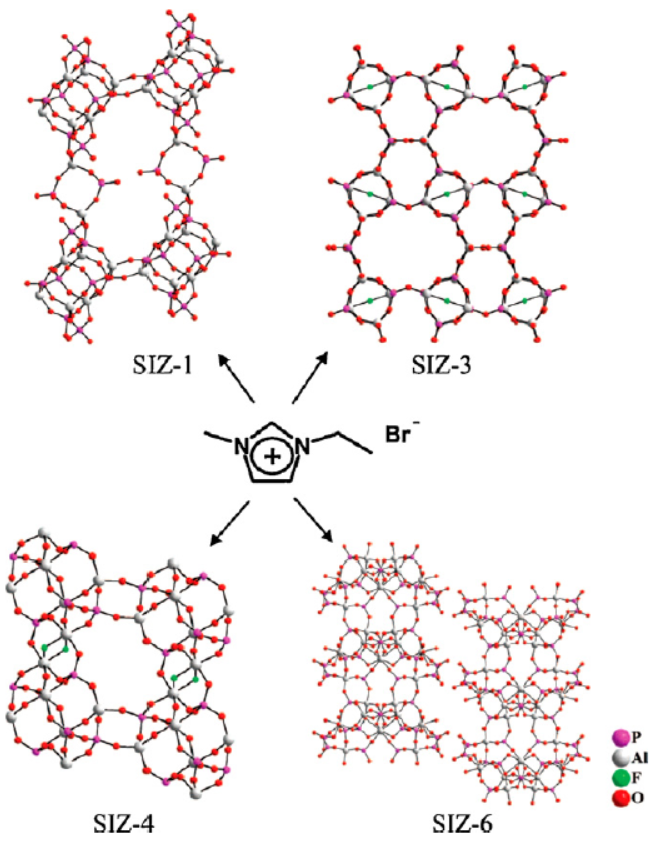

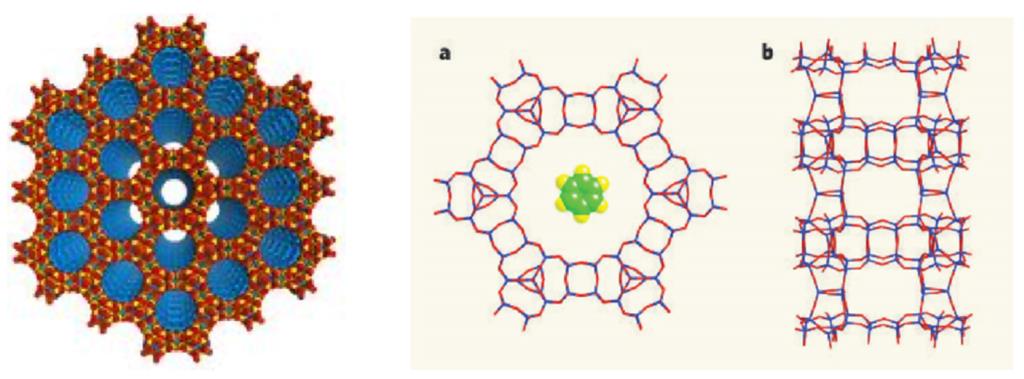

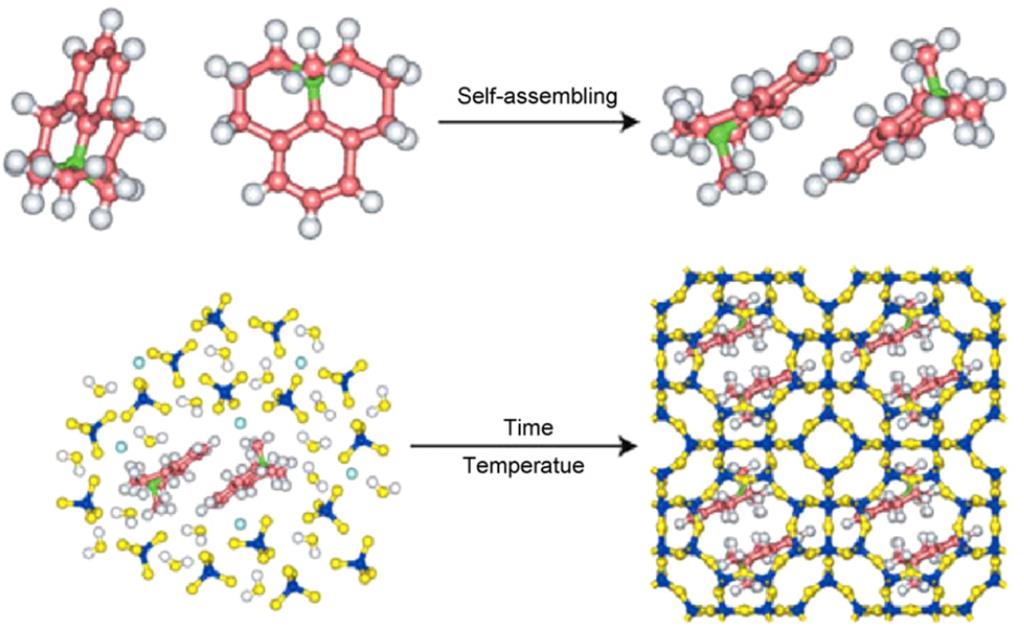

微孔材料优化:通过引入有机模板剂(如季铵盐)合成高硅沸石(如 ZSM-5、Beta),提升酸催化活性;开发介孔 - 微孔复合结构(如 ITQ-2 层状沸石)改善扩散性能。

多功能催化剂设计:离子交换或浸渍引入金属位点(如 Pt、Co),构建酸碱 - 氧化还原双功能催化剂,拓展加氢 - 脱氢反应应用。

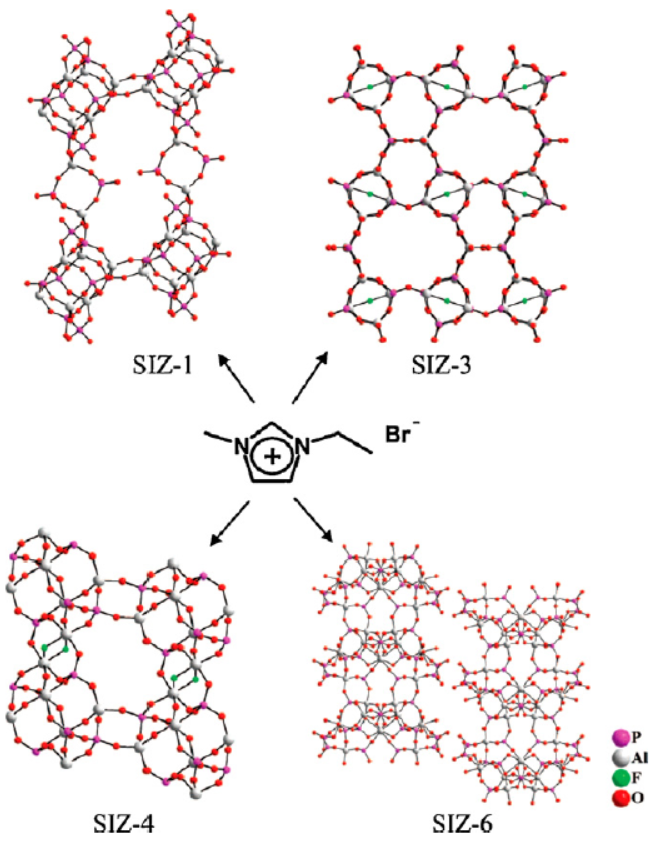

合成技术革新:高通量筛选(HTS)加速新结构发现(如 ITQ-33、ITQ-37 等超大孔沸石),无模板剂合成(如 “绿色 Beta” 沸石)降低成本。

3)本文创新

系统性综述框架:整合 “合成 - 改性 - 工业应用” 全链条,重点分析结构导向剂(SDA)作用、后处理改性对催化性能的影响。

新兴领域拓展:关注生物质转化、天然气制烯烃(MTO/MTG)、NOx 选择性催化还原(SCR)等前沿应用,强调分子筛在可持续能源中的潜力。

成本与效率平衡:讨论无有机模板剂合成、微波辅助合成等绿色工艺,推动分子筛工业化可行性。

实验和分析

1)材料合成与表征

合成方法:

传统法:依赖有机模板剂(如四丙基氢氧化铵)控制孔径(如 Beta 沸石 12MR 孔道),但成本高、污染大。

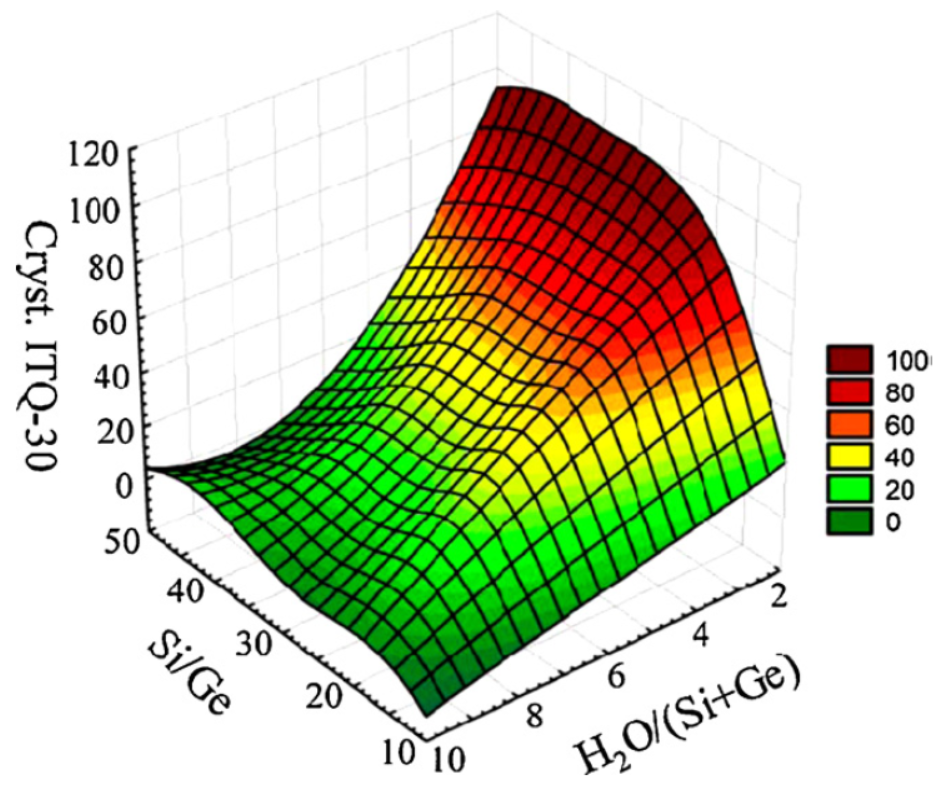

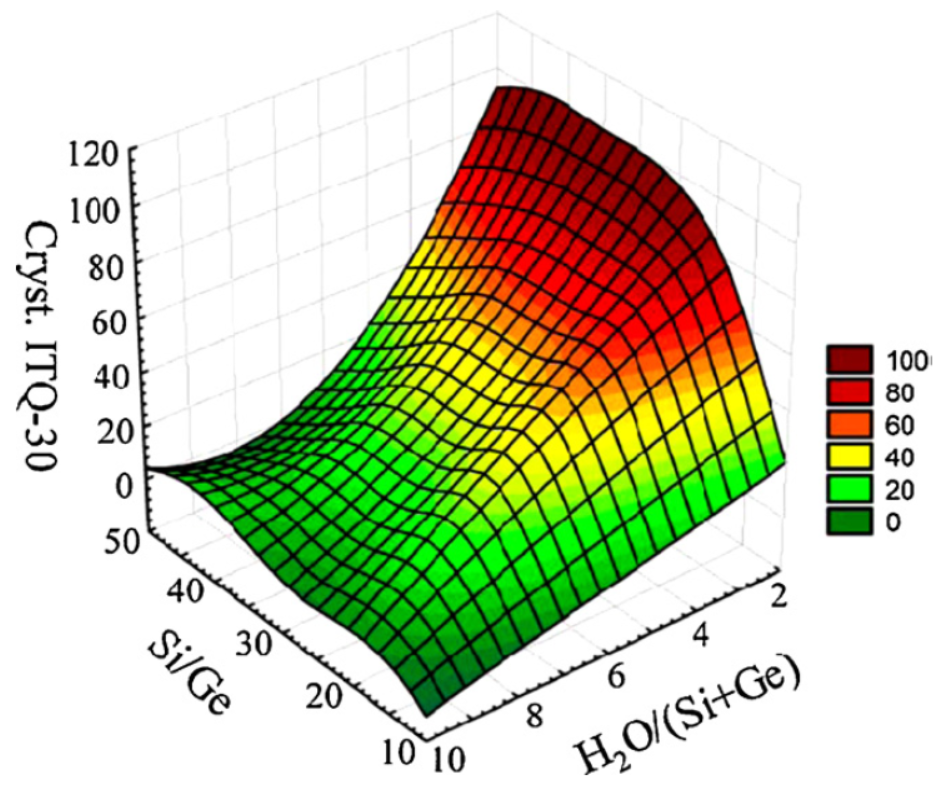

新技术:高通量合成(HTS)结合数据挖掘,快速优化配方(如 ITQ-30 合成条件:Si/Ge=30,H₂O/(Si+Ge)=8);无模板剂合成(如 ZSM-34、Beta 沸石,使用晶种诱导结晶)。

表征技术:X 射线衍射(XRD)确定晶体结构,氮气吸附(BET)测定比表面积(如 ITQ-2 层状沸石比表面积达 800 m²/g),扫描电镜(SEM)观察纳米片层结构。

2)应用性能测试

炼油领域:

催化裂化(FCC):超稳 Y 沸石(USY)催化剂转化率达 92.5%,添加 ZSM-5 助剂提升丙烯收率至 9.0%(表 1)。

加氢裂化:纳米晶 ITQ-2 催化剂中馏分选择性达 51.6%,优于传统 USY 催化剂(表 2)。

环保领域:Cu-ZSM-11 催化剂在 NOx 选择性还原中,800 K 时 NO 转化率超 90%,抗水热稳定性优于传统 Cu-ZSM-5。

3)性能提升机制

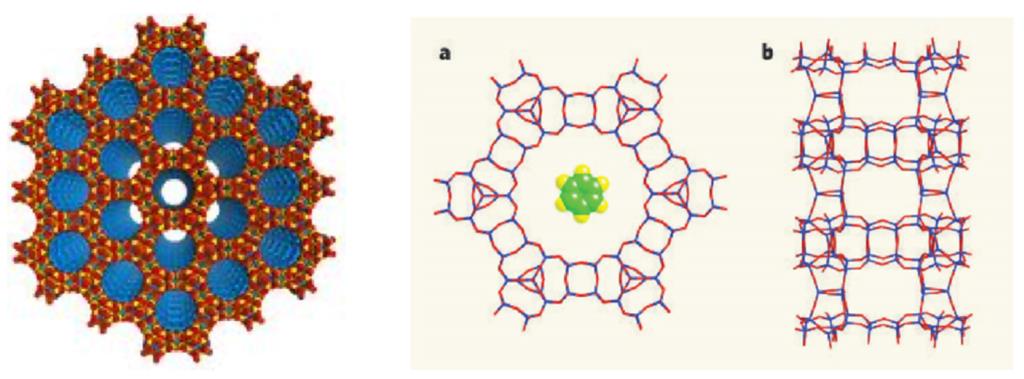

孔径调控:超大孔沸石(如 ITQ-33,18MR 孔道)允许大分子进入,减少扩散限制;介孔引入(如碱处理 USY)将孔径从微孔(<2 nm)拓展至介孔(2-50 nm),提升传质效率。

酸性优化:通过脱铝(如草酸处理)降低外表面酸性位点,减少非选择性副反应(如二甲苯歧化率从 25% 降至 10%);磷改性增强 ZSM-5 水热稳定性,750 ℃蒸汽处理后酸位点保留率提升 30%。

金属位点协同:双功能催化剂中金属(如 Pt)与沸石酸位点协同,促进加氢 - 裂化串联反应(如异构化反应速率提升 20%)。

总结

1)沸石分子筛因微孔结构、可调酸性及金属负载能力,在炼油(FCC、加氢裂化)、石化(对二甲苯合成)、环保(NOx 还原)等领域广泛应用。

高通量合成与无模板剂技术推动新型分子筛(如 ITQ 系列超大孔材料)开发,后处理改性(介孔化、表面修饰)有效改善扩散与选择性。

2)提出 “结构 - 性能 - 成本” 平衡设计策略,强调多功能复合催化剂(如金属 - 沸石双功能体系)在串联反应中的优势。

拓展分子筛在新兴领域的应用,如生物质转化制绿色柴油、甲醇制烯烃(MTO)等,突破传统石油化工局限。

3)工业价值:为炼油厂优化催化剂配方(如提升柴油收率、降低结焦率)提供理论支持,推动固体酸催化剂替代液体酸(如烷基化反应)。

环境效益:助力 “碳中和” 目标,如天然气制芳烃减少 CO₂排放,SCR 技术降低机动车 NOx 污染。

Inorganic molecular sieves: Preparation, modification and industrial application in catalytic processes

文章作者:Cristina Martínez, Avelino Corma

DOI:10.1016/j.ccr.2011.03.014

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854511001214

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。

选择分类