首页 >

行业动态 > 【CTF-TCB】高结晶性共价三嗪框架材料公斤级制备的通用策略

【CTF-TCB】高结晶性共价三嗪框架材料公斤级制备的通用策略

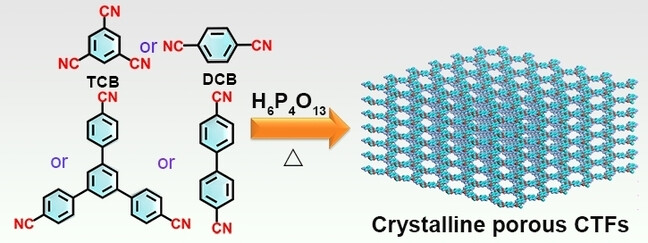

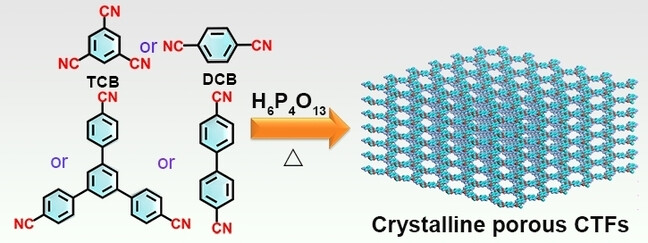

西湖大学徐宇曦老师课题组(Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202203327)报道了一种通用的多聚磷酸(H₆P₄O₁₃)催化腈类三聚反应策略,成功合成了一系列具有高比表面积的高结晶性共价三嗪框架 CTFs (点击进入相关产品链接) 。该策略首次实现了结晶 CTFs 的低成本公斤级制备。通过密度泛函理论(DFT)计算和对照实验,发现多聚磷酸的催化活性显著高于 P₂O₅和 H₃PO₄等类似物。所得 CTFs 凭借规则孔隙和丰富三嗪基团,对微污染物展现出超高去除效率,在环境修复领域潜力巨大。

研究背景

1)行业问题

结晶多孔共价三嗪框架(CTFs)因优异的化学稳定性、高孔隙率和活性位点,在气体吸附、能源存储和催化等领域极具应用价值,但腈类三聚反应可逆性低,导致多数 CTFs 为无定形或低结晶性,限制了结构 - 性能关系研究和工业应用。

现有合成方法(如离子热法、超强酸催化、脒基缩聚)存在金属残留、腐蚀性强、成本高、单体适用性窄或比表面积低(<800 m²/g)等问题,难以规模化生产。

2)研究现状

离子热法:2008 年首次通过 ZnCl₂熔融催化合成结晶 CTFs(如 CTF-0、CTF-1),但仅适用于少数单体,且金属残留影响应用。

超强酸催化:避免金属残留,但强酸腐蚀性强、价格高,限制大规模使用。

脒基缩聚法:需复杂单体合成,反应时间长、溶剂消耗大,比表面积低。

P₂O₅催化:可制备高比表面积 CTF-1(2034 m²/g),但机理不明,单体扩展性未验证,且单体成本高于腈类。

3)本文创新

提出多聚磷酸(H₆P₄O₁₃)催化策略,无溶剂、低成本,适用于多种芳香腈单体(TCB、DCB、TCT、DCBP),首次实现 CTFs 公斤级制备。

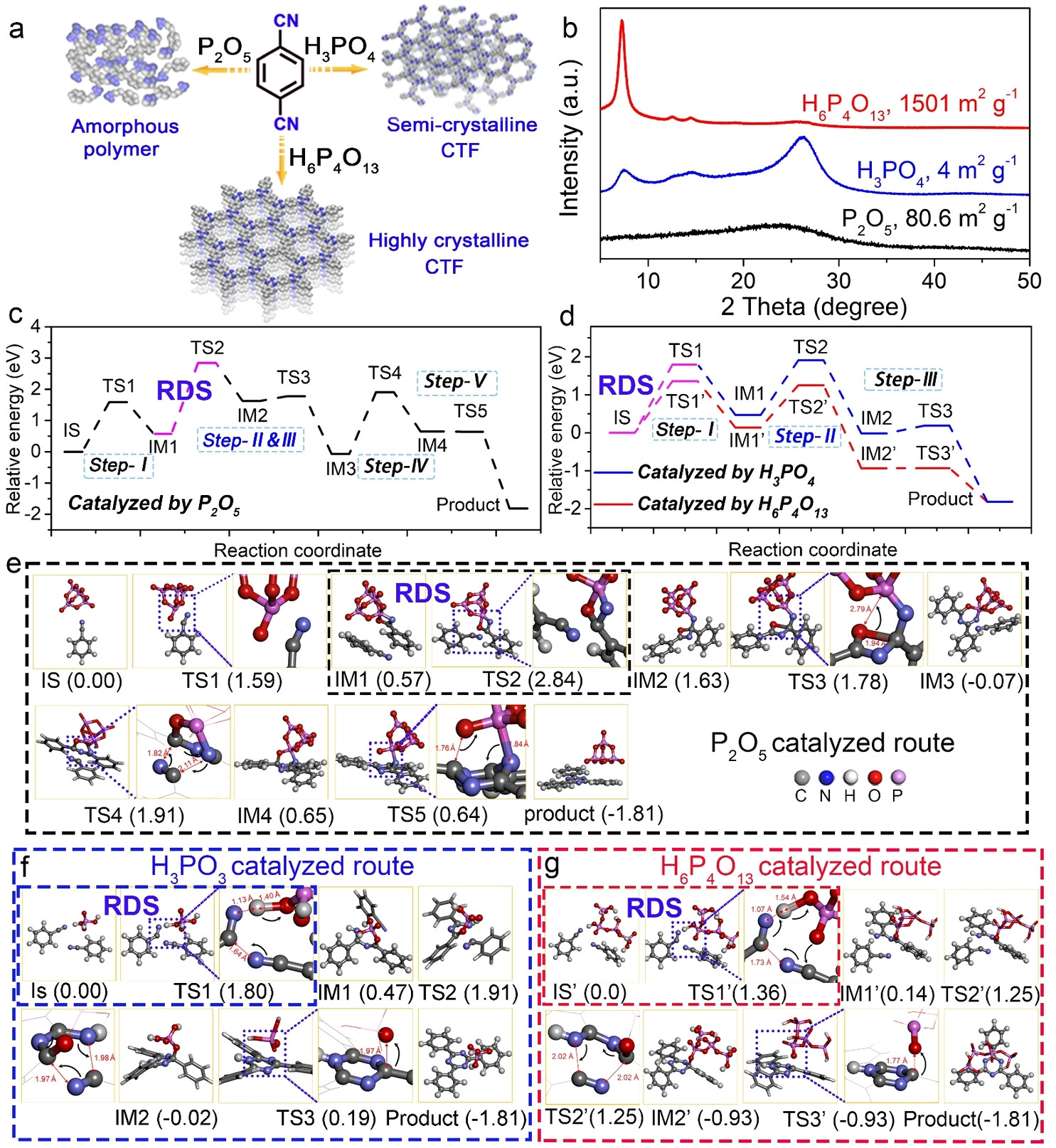

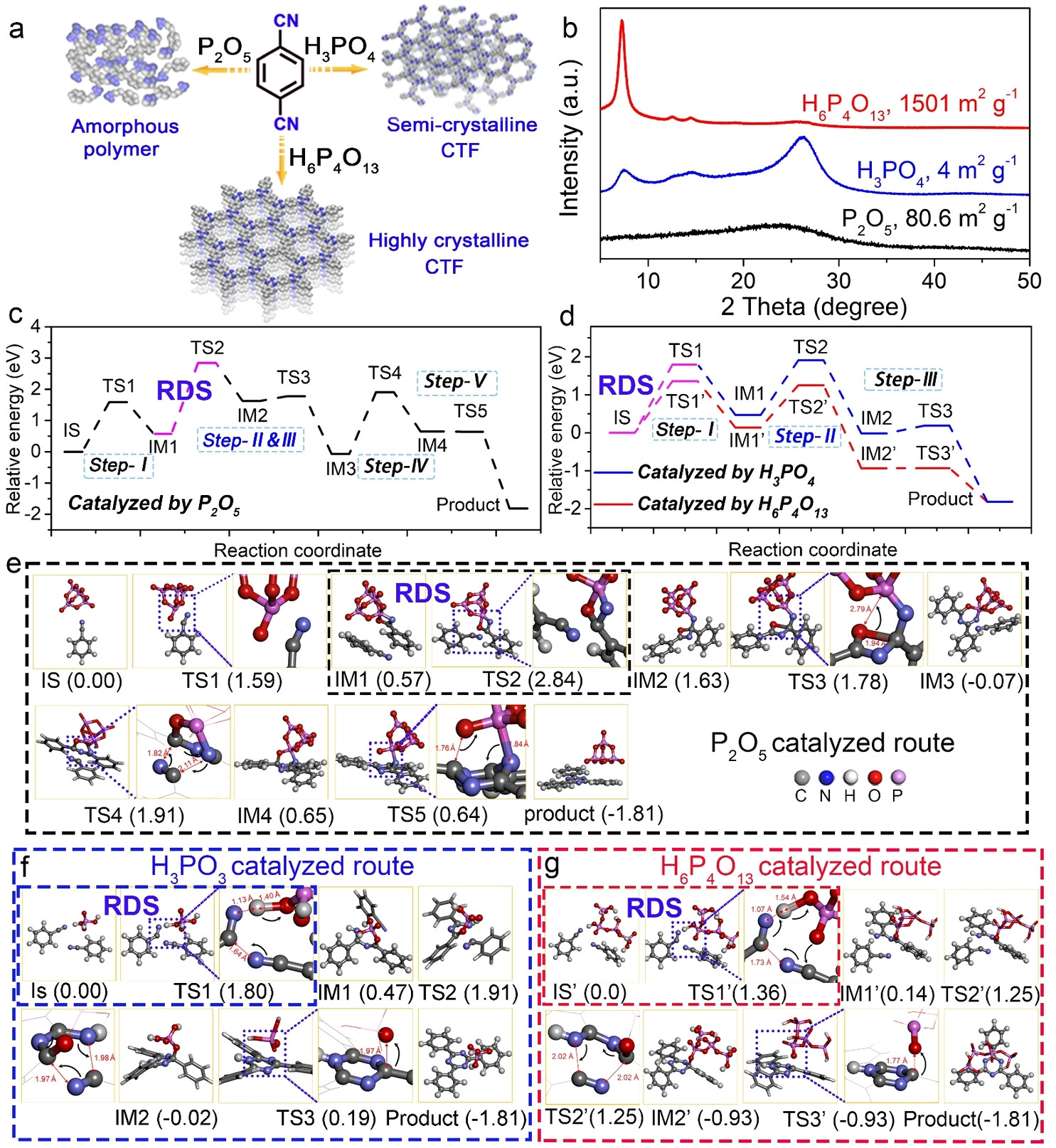

通过 DFT 计算揭示多聚磷酸催化机理,其酸性更强(pKa=1.36),降低三聚反应活化能,显著提升结晶度和比表面积。

实验和分析

1)材料合成与表征

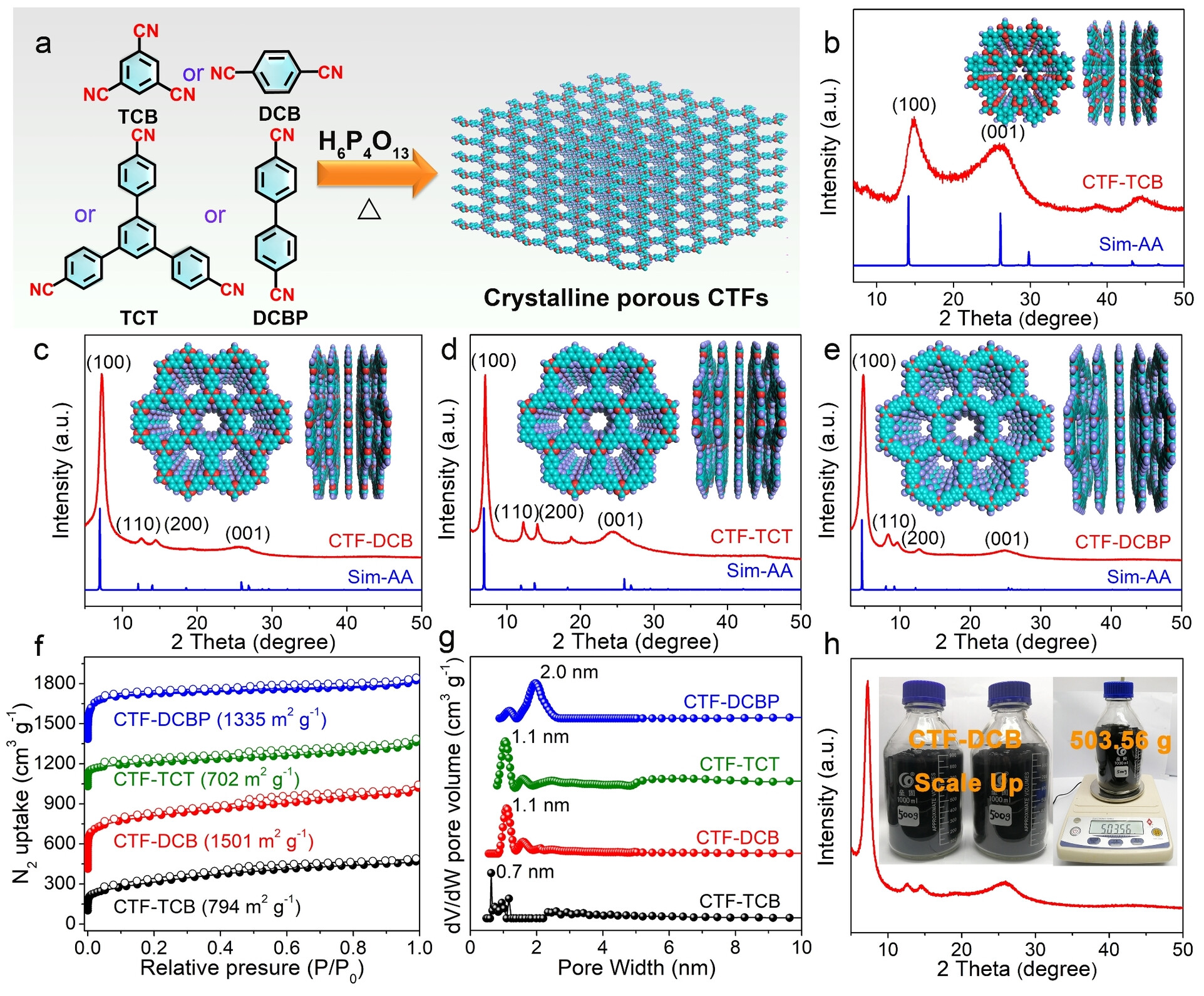

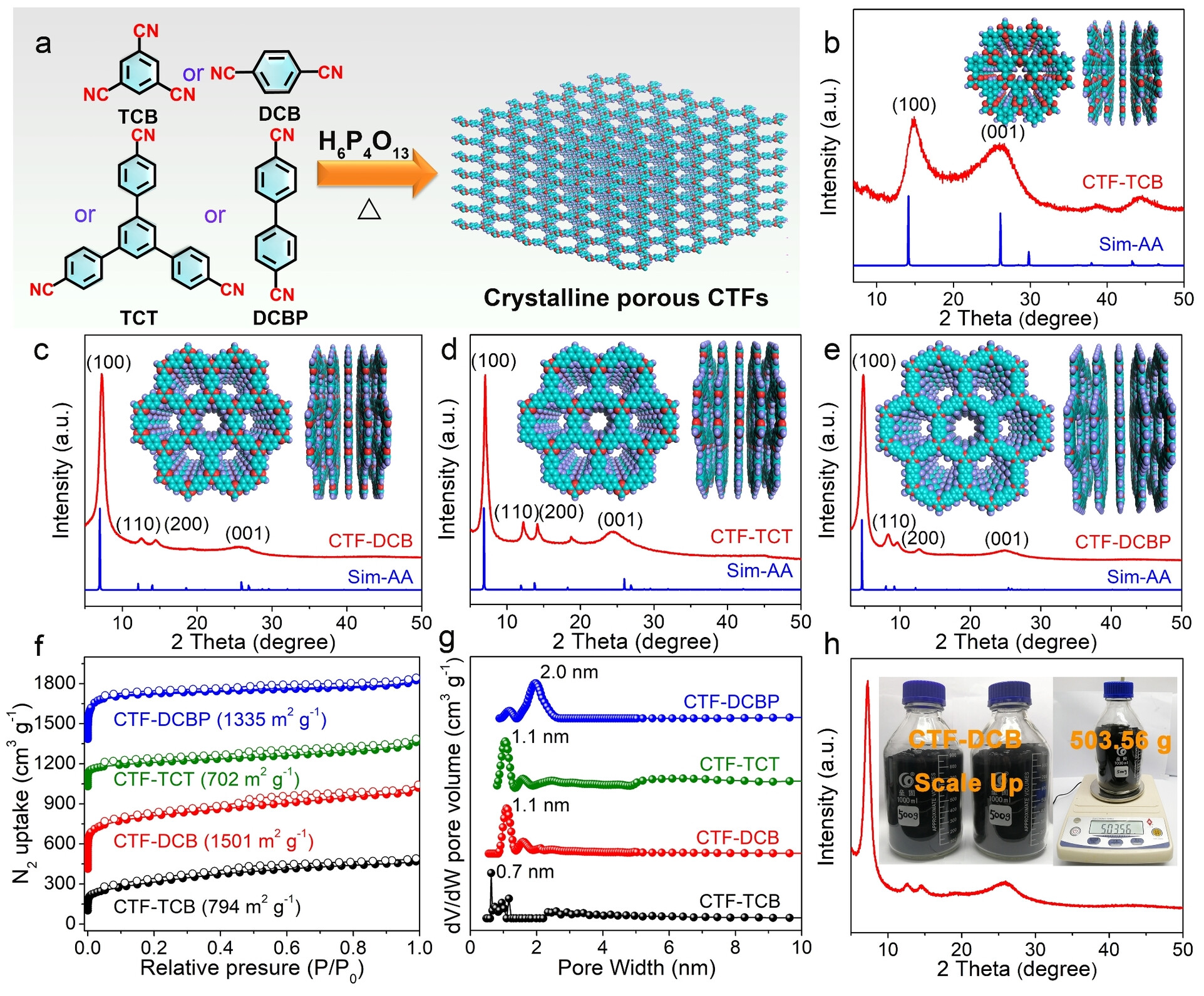

合成方法:芳香腈单体与多聚磷酸混合,加热引发无溶剂聚合,经简单纯化得到 CTFs(如 CTF-TCB、CTF-DCB、CTF-DCBP和CTF-TCT)。

关键表征结果:

结晶性:PXRD 显示强窄衍射峰,与 AA 型堆叠模型模拟结果一致,证实高结晶性。

孔隙结构:N₂吸附等温线为 I 型,BET 比表面积分别为 794(CTF-TCB)、1501(CTF-DCB)、1335 m²/g(CTF-DCBP),孔径分布集中在 0.7-2.0 nm。

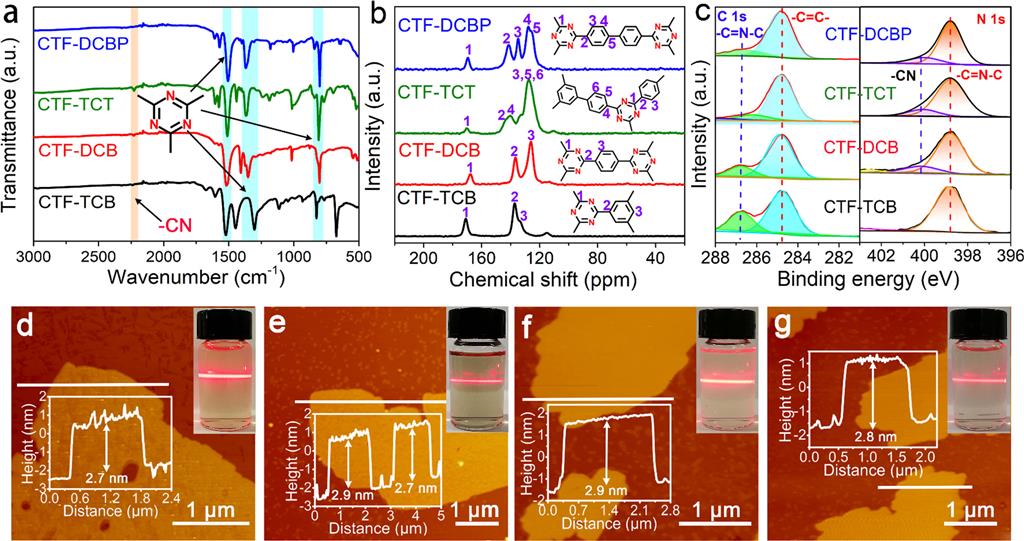

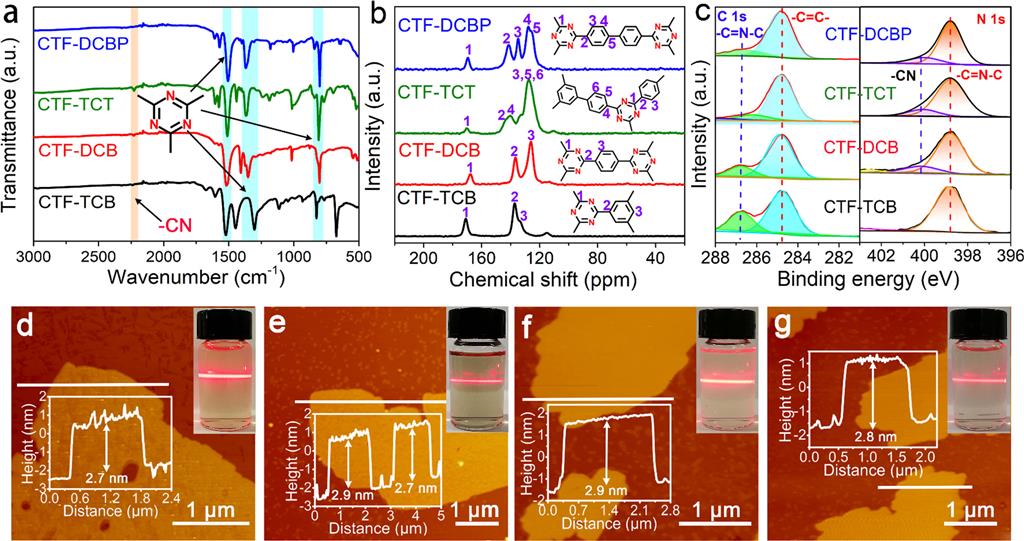

化学结构:FTIR、固态 ¹³C NMR 和 XPS 证实三嗪环形成,-CN 基团显著减少;TGA 显示 600℃下热稳定性优异。

形貌:SEM 观察到层状堆叠结构,剥离后得到 2.5-3 nm 厚度的纳米片。

2)应用性能测试

抗生素去除:以氧氟沙星(OFX)为例,CTF-DCB 最大吸附容量达 297 mg/g,去除效率 > 99.9%,远超商业活性炭(AC)和其他 COFs 材料。

规模化测试:150 g CTF-DCB 在 5 L/h 流速下处理 OFX 溶液,24 小时去除效率仍达 99.97%,展现工业应用潜力。

3)性能原因分析

催化机理:DFT 计算表明,多聚磷酸催化三聚反应的决速步骤活化能(1.36 eV)显著低于 P₂O₅(2.27 eV)和 H₃PO₄(1.80 eV),酸性更强促进腈基质子化,加速环化反应。

结构优势:高结晶度带来规则微孔通道,促进分子传输;丰富三嗪基团与污染物形成氢键、π-π 堆叠和疏水相互作用,协同提升吸附效率。

总结

1)开发多聚磷酸催化腈类三聚反应的通用策略,合成 4 种高结晶 CTFs,比表面积最高达 1501 m²/g,孔径分布均匀。

实现 CTF-DCB 的公斤级制备,解决传统方法规模化难题。

验证 CTFs 在抗生素去除中的高效性能,吸附容量和速率优于多数多孔材料。

2)催化剂创新:多聚磷酸作为绿色高效催化剂,无溶剂、低成本、高单体普适性,突破传统方法的局限性。

规模制备:首次实现结晶 CTFs 的公斤级合成,为工业化生产奠定基础。

3)环境修复:为水中微污染物(如抗生素)去除提供高性能材料,推动环保技术应用。

材料科学:拓展 CTFs 在催化、能源存储等领域的研究,促进结晶多孔聚合物的理性设计与大规模制备。

A General Strategy for Kilogram-Scale Preparation of Highly Crystalline Covalent Triazine Frameworks

文章作者:Tian Sun, Yan Liang, Wenjia Luo, Lei Zhang, Xiaofeng Cao, Prof. Yuxi Xu

DOI:10.1002/anie.202203327

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202203327

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。