首页 >

行业动态 > 【4KT-Tp COF】混合酸碱全共价有机框架电池

【4KT-Tp COF】混合酸碱全共价有机框架电池

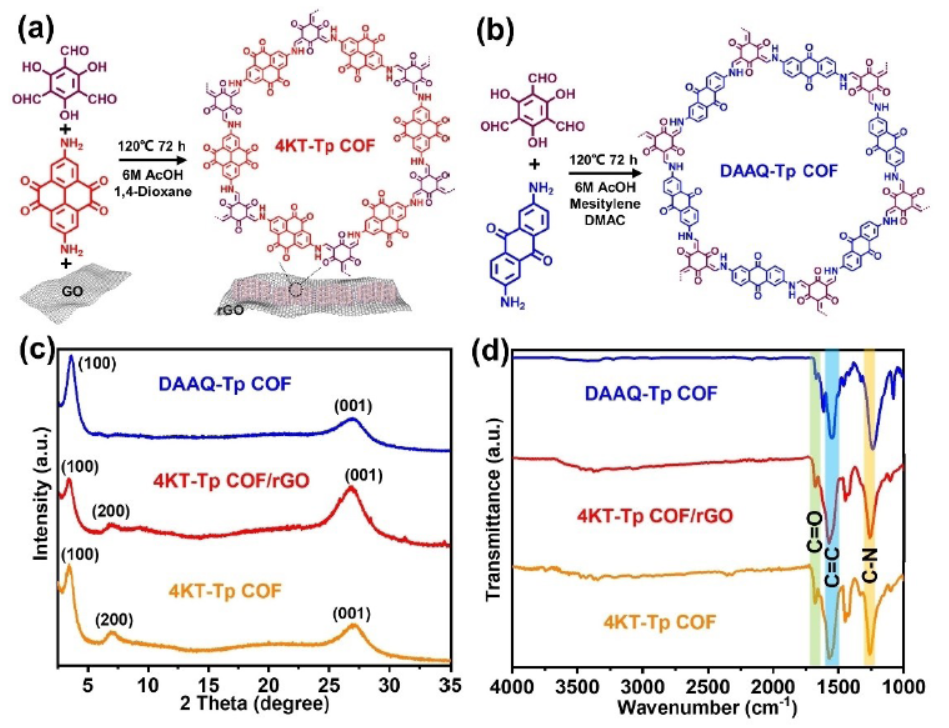

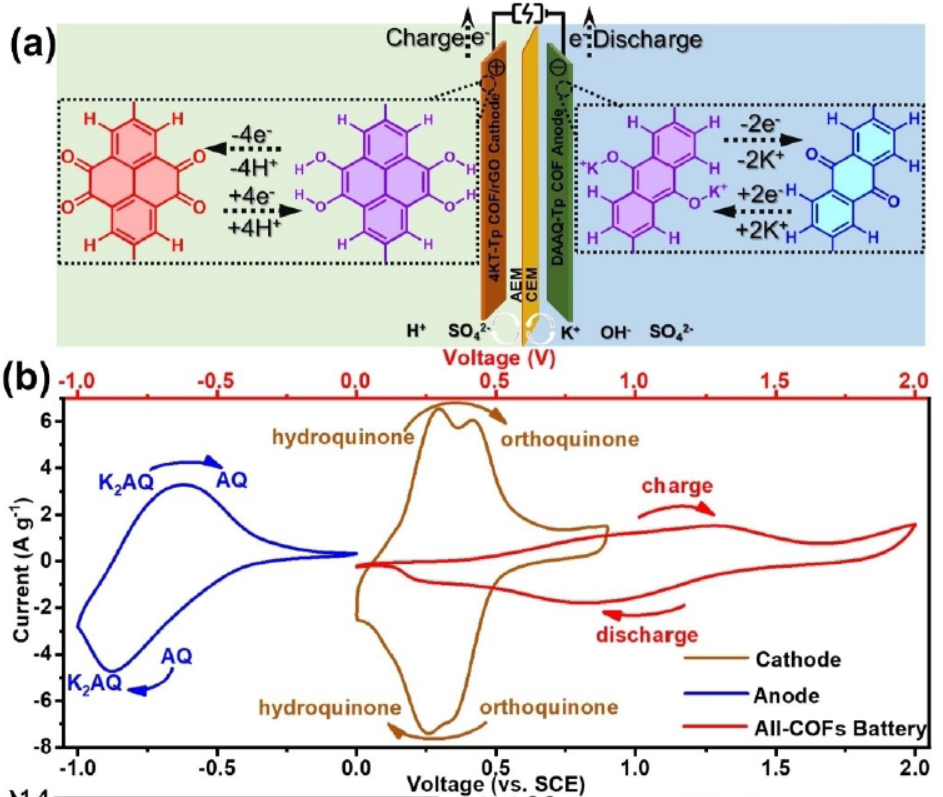

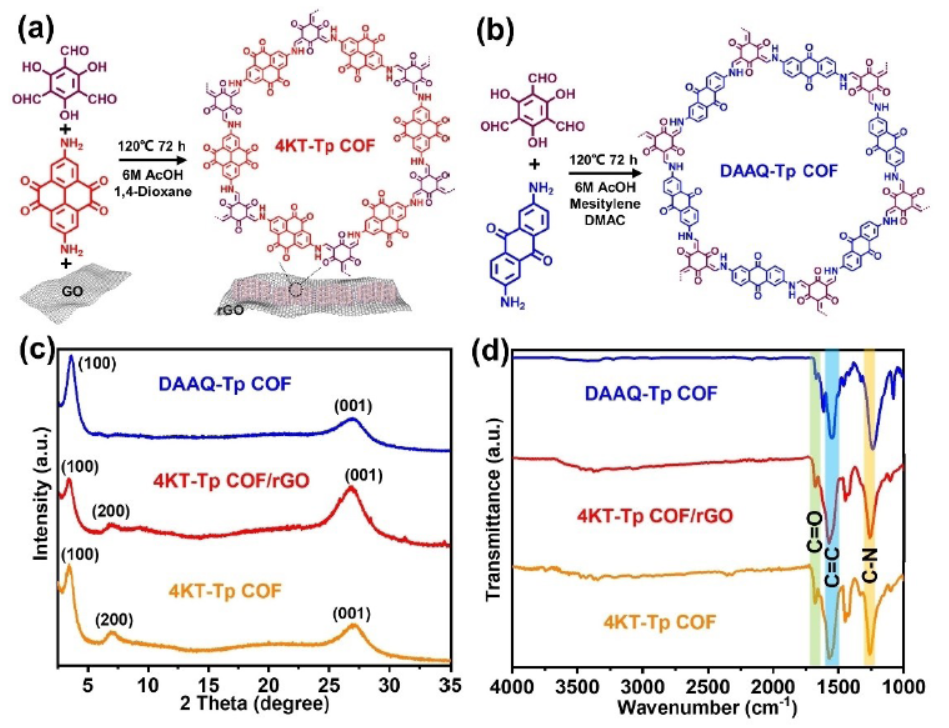

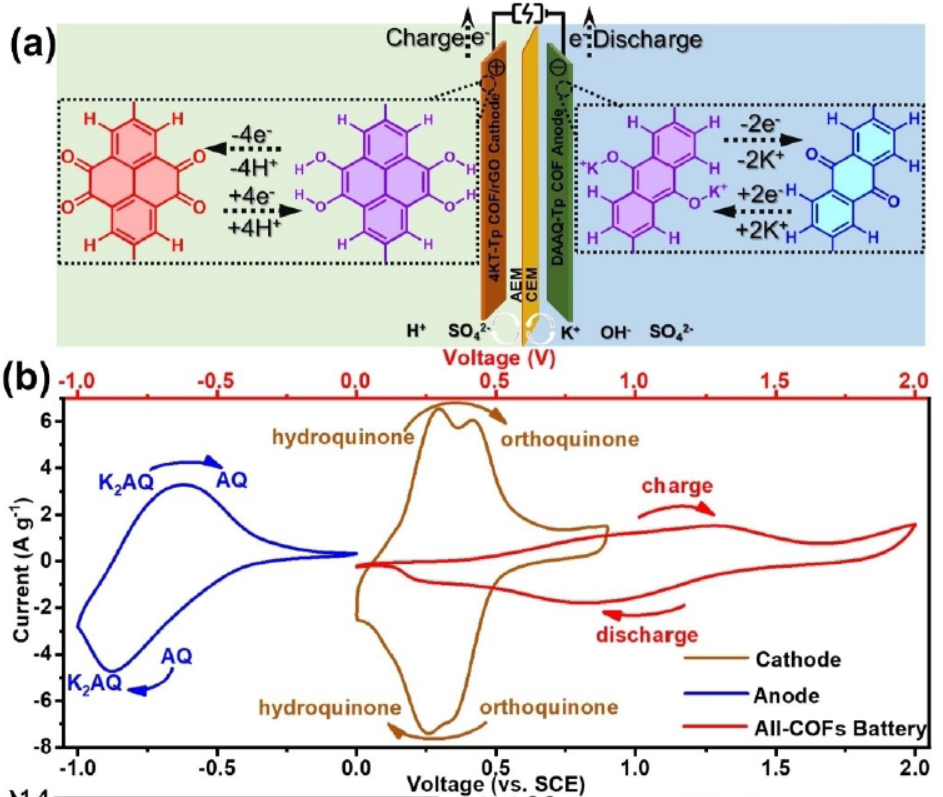

天津大学陈龙教授团队、中国科学院福建物质结构研究所温珍海老师团队在(Angewandte Chemie International Edition 2023, 62, e202215584)中报道,设计了一种混合酸碱全共价有机框架(COF)电池,将芘 - 4,5,9,10 - 四酮基 COF(4KTTp COF/rGO)阴极与蒽醌基 COF( DAAQTp COF (点击进入相关产品链接) )阳极耦合。该电池利用阴极在酸性电解液中(高电位)与阳极在碱性电解液中(低电位)的适配性,实现了 2.0 V 宽电压窗口,放电容量达 92.97 mAh g⁻¹,能量密度 74.2 Wh kg⁻¹,且 300 次循环稳定性良好。该概念验证为开发低成本、高性能储能设备提供了新思路。

研究背景

1)行业问题

水性电池因安全性高、成本低成为新兴储能设备,但电极材料面临导电性不足、电压窗口窄(通常 < 0.5 V)、传统锌阳极存在自腐蚀、析氢、枝晶生长和利用率低等问题。

COF 作为多孔晶态聚合物,虽具备丰富活性位点和可调孔隙结构,但其电导率低,且单一电解质中阴阳极 COF 氧化还原电位接近,导致全 COF 电池电压平台低。

2)研究现状

已有研究将 COF 用于锌基电池阴极(如菲咯啉 COF、氢醌 COF),利用 C=N 或 C=O 基团实现高容量储锌,但阳极仍依赖金属锌,未实现全 COF 电极配置。

部分 COF 电极对电解液 pH 敏感,例如醌基 COF 在酸性中高电位运行,蒽醌基 COF 在碱性中低电位稳定,为分酸碱电解液设计提供了依据。

3)本文创新

首次提出混合酸碱全 COF 电池,通过阴极(酸性)与阳极(碱性)分电解液设计,拓宽电压窗口至 2.0 V,突破单一电解质中电位接近的瓶颈。

阴极引入还原氧化石墨烯(rGO)提升导电性,阳极利用蒽醌基 COF 的碱性适配性,实现高容量与循环稳定性。

实验和分析

1)材料合成与表征

合成方法:溶剂热法制备 4KTTp COF/rGO(芘四酮与对苯二甲醛缩合,原位生长于 rGO)和 DAAQTp COF(蒽醌衍生物与对苯二甲醛缩合)。

关键表征:

结构:PXRD 显示 4KTTp COF 和 DAAQTp COF 均有良好结晶性,FT-IR 证实亚胺键和 C=O 活性基团存在。

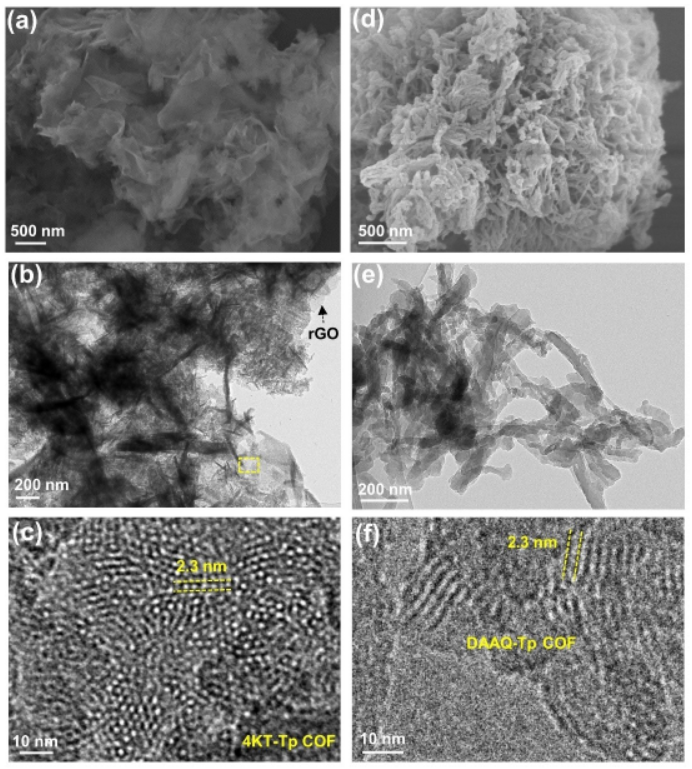

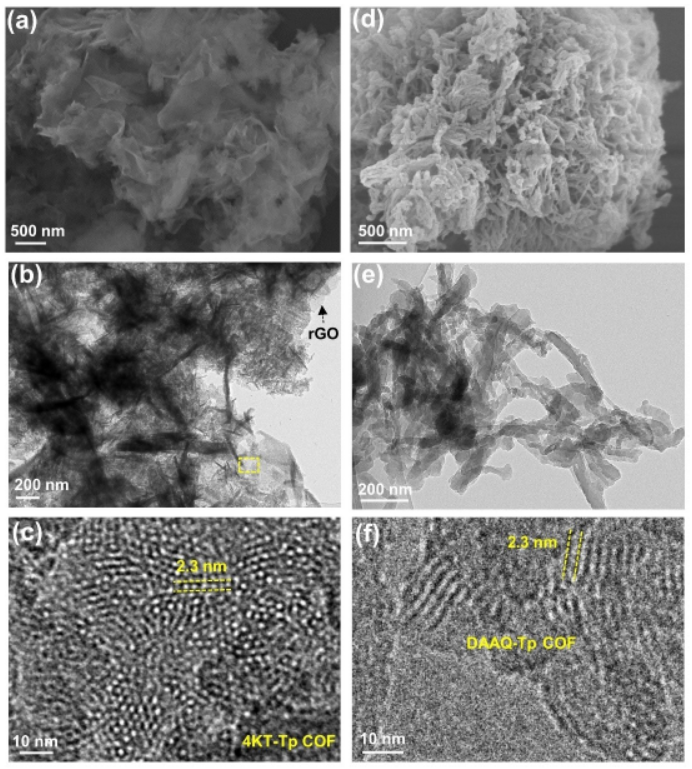

形貌:SEM/TEM 显示 4KTTp COF/rGO 为 rGO 负载纳米片,DAAQTp COF 为堆叠短纳米棒,孔径均约 2.3 nm。

比表面积:4KTTp COF/rGO 为 492 m² g⁻¹,DAAQTp COF 为 561 m² g⁻¹,利于离子传输。

2)应用性能测试

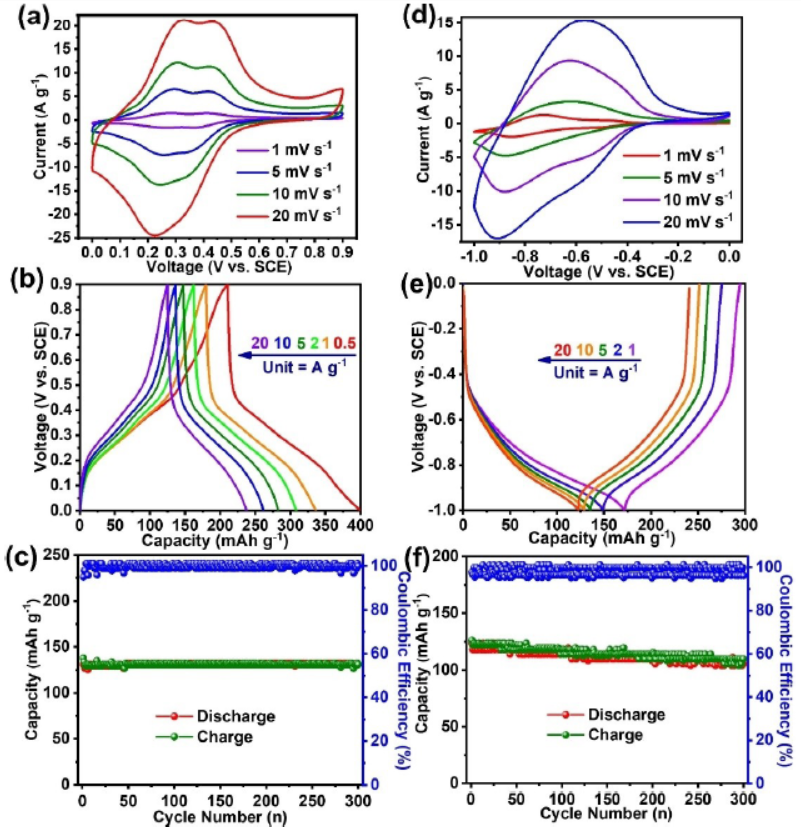

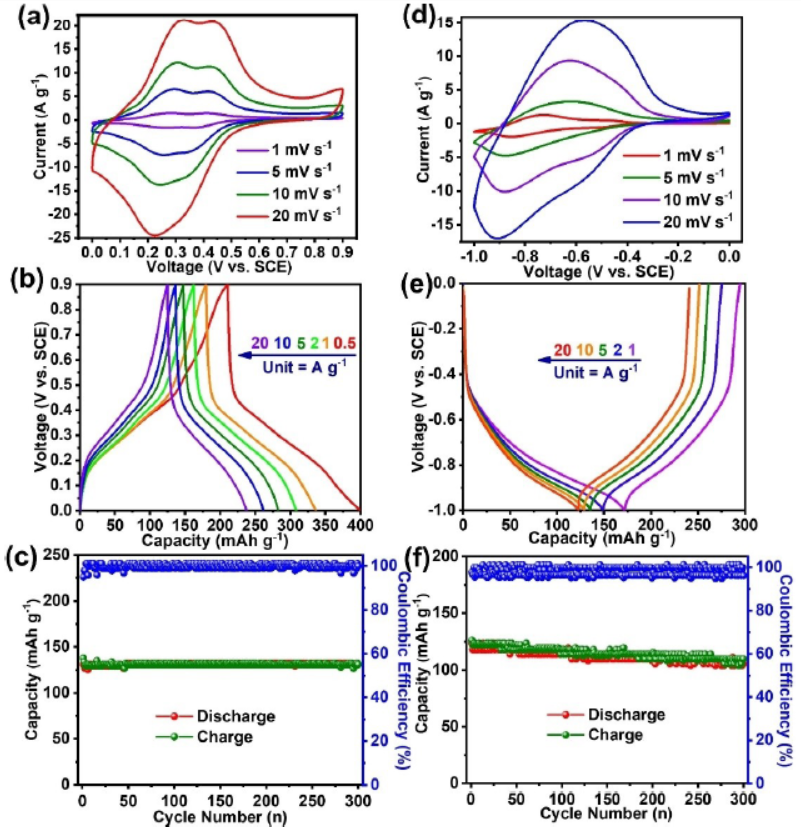

单电极性能:

阴极(酸性):0.5 M H₂SO₄中,4KTTp COF/rGO 放电容量 185.56 mAh g⁻¹(0.5 A g⁻¹),300 次循环容量保持率 > 95%。

阳极(碱性):0.1 M KOH+0.5 M K₂SO₄中,DAAQTp COF 容量 123.28 mAh g⁻¹(1.0 A g⁻¹),高电流密度下性能优异。

全电池性能:

电压窗口 2.0 V,开路电压 1.24 V,放电容量 92.97 mAh g⁻¹(1.0 A g⁻¹),能量密度 74.2 Wh kg⁻¹,300 次循环容量保持 84.7%。

3)性能原因分析

导电增强:rGO 提升阴极导电性(0.78 S/cm vs 纯 COF 的 8×10⁻⁷ S/cm),加速电子传输。

pH 适配:阴极酸性环境激活高电位 C=O 还原,阳极碱性环境促进蒽醌基 COK 键氧化,形成电位差。

结构优势:有序孔道(2.3 nm)促进离子扩散,高比表面积增加活性位点暴露,提升反应动力学。

总结

1)成功制备混合酸碱全 COF 电池,实现 2.0 V 宽电压窗口、92.97 mAh g⁻¹ 放电容量及 74.2 Wh kg⁻¹ 能量密度,循环稳定性优异。

2)首次构建全 COF 电极电池,利用酸碱分电解液设计解决电位接近问题。

通过 rGO 复合和结构调控提升导电性与离子传输效率。

3)为低成本、高安全性储能设备提供新策略,推动 COF 在电化学储能领域的实际应用。

Hybrid Acid/alkali All Covalent Organic Frameworks Battery

文章作者:Yunpeng Xu, Pingwei Cai, Kai Chen, Qingsong Chen, Prof. Dr. Zhenhai Wen, Prof. Long Chen

DOI:10.1002/anie.202215584

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202215584

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。