首页 >

行业动态 > 【MOF形貌控制】共价有机骨架纳米线光催化从海水中提取铀

【MOF形貌控制】共价有机骨架纳米线光催化从海水中提取铀

摘要:

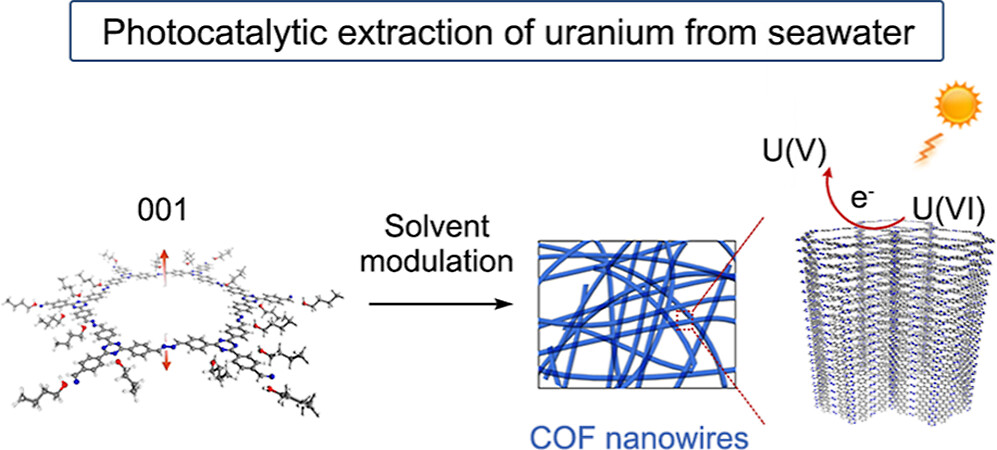

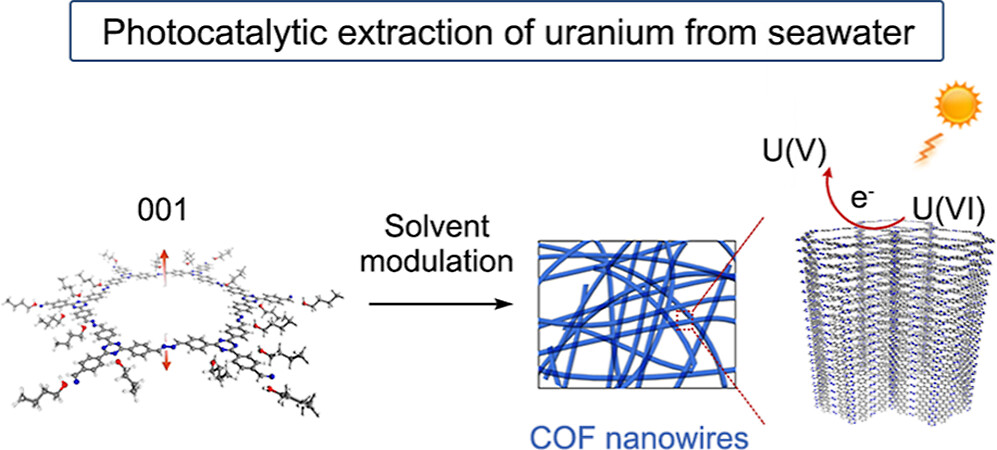

东北师范大学元野、朱广山和加州大学伯克利分校的Jeffrey R. Long等报道的本篇文章(J. Am. Chem. Soc. 2024 )中本文报道了一种通过溶剂调节法合成的三嗪连接二维共价有机框架(COF)纳米线,用于从海水中光催化提取铀。这些纳米线在模拟阳光下,无需牺牲剂即可实现高达10.9 g/g的铀吸附量,这是目前已知材料中最高的。特别地,100纳米纳米线在光照下从海水中吸附铀的容量达到34.5 mg/g,创下了所有报道材料中的记录。这些结果表明,基于三嗪的COF纳米线是一种具有潜力的铀提取材料。

研究背景:

1. 随着全球对清洁能源需求的增加,核能作为一种成熟技术,将在实现2050年零排放目标中发挥关键作用。海水中的铀资源可以支持数百年的核能发电,但传统的吸附分离策略在从海水中选择性提取铀方面效果有限。

2. 已有研究开发了多种材料用于铀的吸附分离,包括改性聚合物和多孔固体材料,但这些材料在海水中的实际应用中选择性和吸附容量有限。

3. 作者提出了一种新型的光催化还原策略,通过合成三嗪连接的二维COF纳米线,利用其优异的光催化性能和结构稳定性,在无需牺牲剂的条件下高效提取海水中的铀。

实验部分:

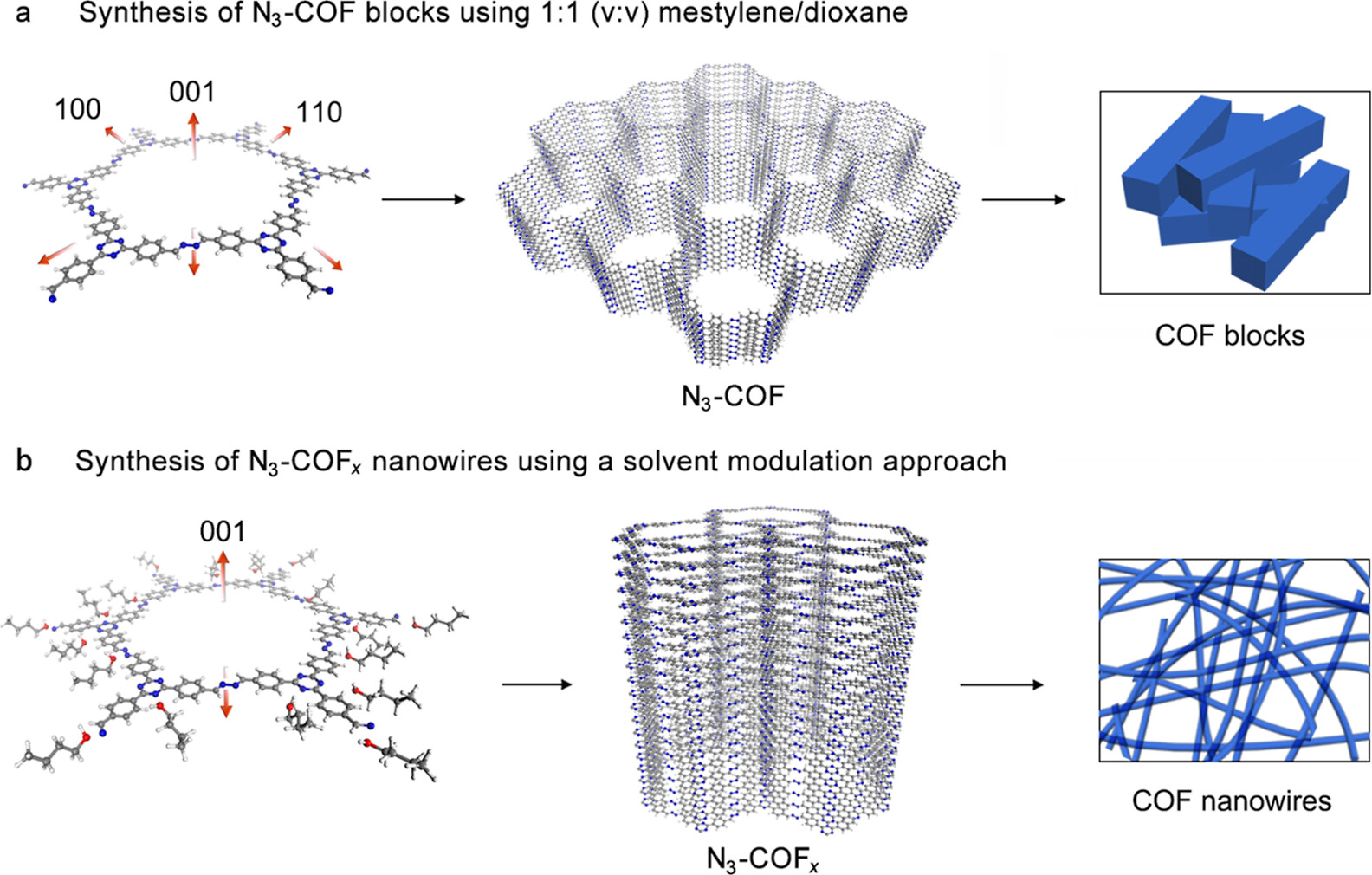

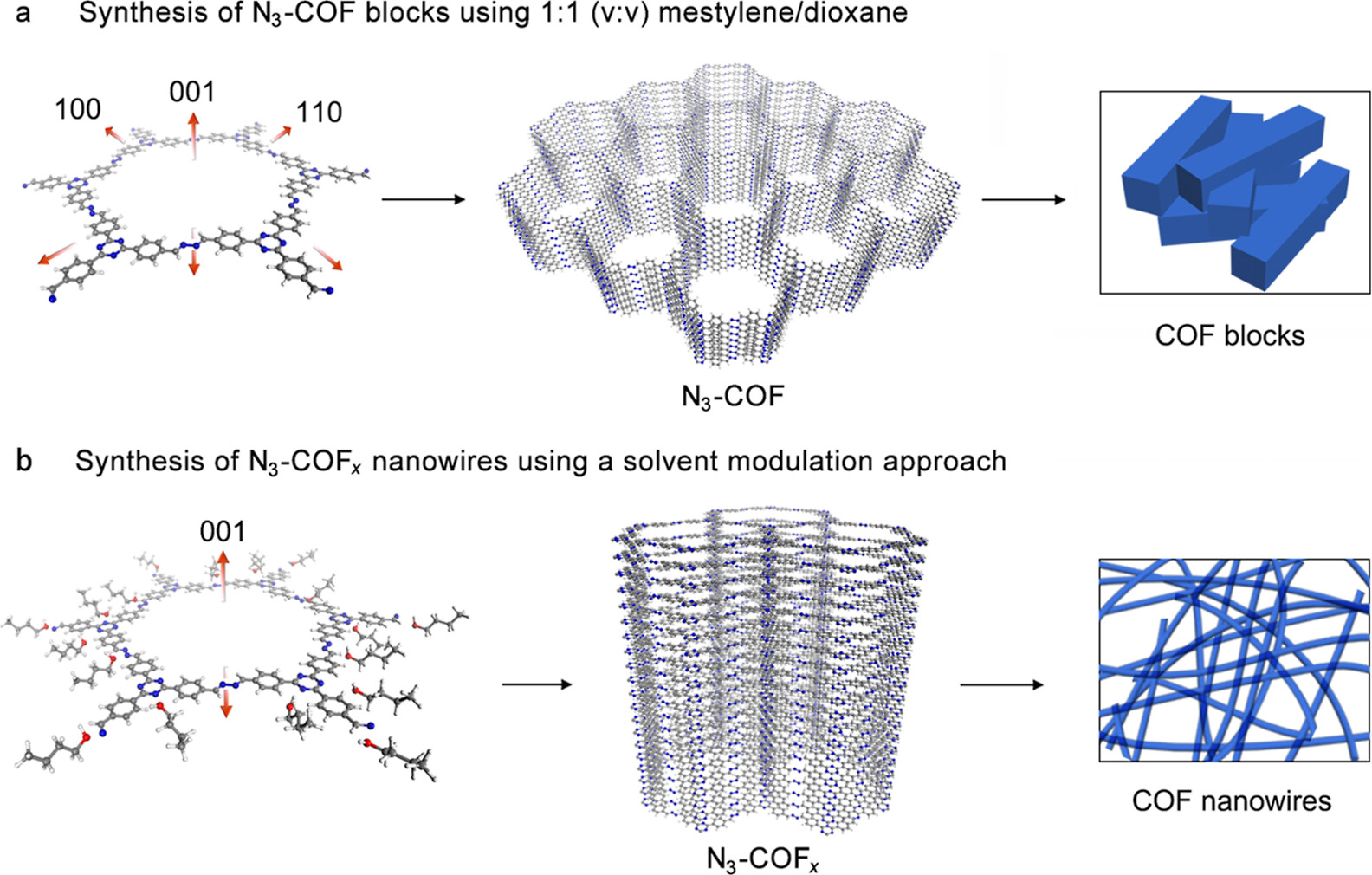

1. COF纳米线的合成

- 将1,3,5-三醛基苯三嗪(25 mg, 0.065 mmol)和水合肼(5 μL, 50-60% 溶液)加入到含有甲苯、1,4-二氧六环(1:1, v/v)和正丁醇(x/100 mL, x = 20, 40, 60, 80, 100)的10 mL高压玻璃管中,并加入100 μL的6M醋酸。

- 将玻璃管密封并在120°C下加热3天,之后过滤、用氯仿、丙酮和四氢呋喃洗涤,最后在室温下真空干燥以得到N3-COFx (x = 20, 40, 60, 80, 100)作为浅黄色粉末。

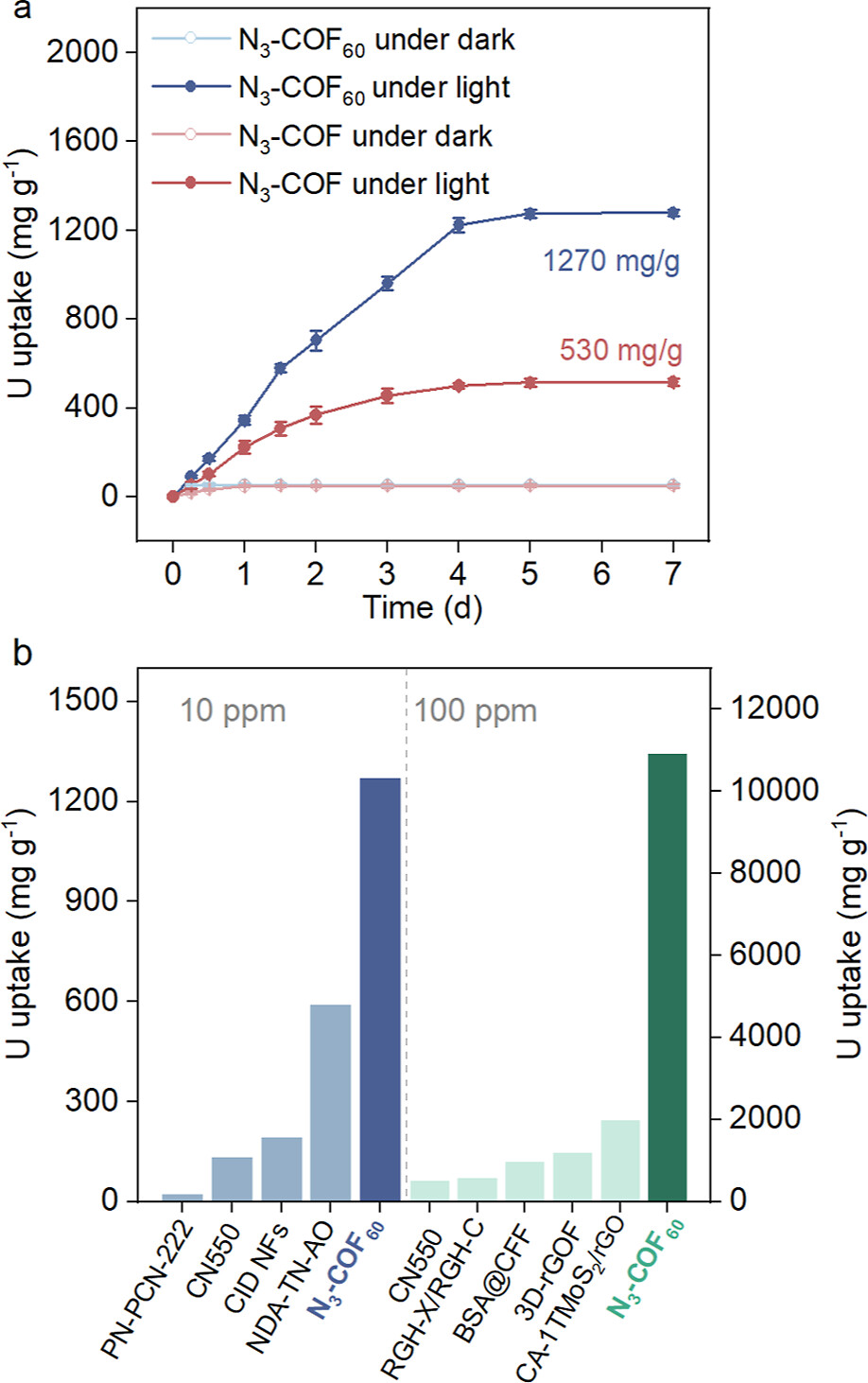

2. 光催化铀提取实验

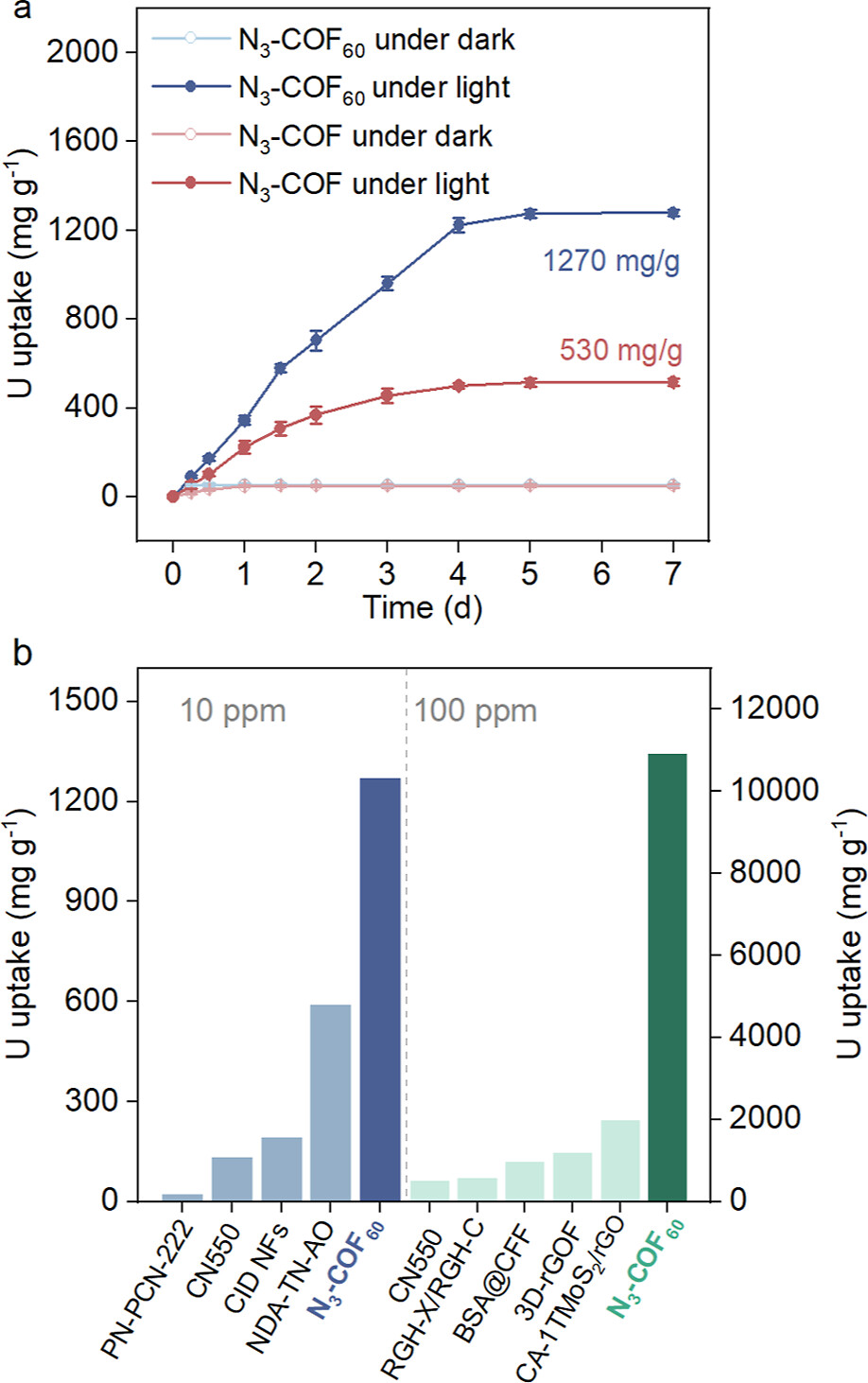

- 将N3-COF60纳米线样品在含有10 ppm尿烷(VI)的溶液中搅拌,并在模拟阳光下照射。

- 在不同的时间间隔收集溶液样本,通过感应耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)分析铀含量,最大提取容量为1270 mg/g。

3. 海水中铀提取实验

- 将N3-COF60纳米线暴露在含有3.3 ppb铀(VI)的商业海水中,在模拟阳光下照射42天。

- 通过ICP-OES分析铀的吸附容量,最终吸附容量达到34.5 mg/g。

分析测试:

1. X射线衍射(XRD)

- 确认了COF纳米线的晶体结构,P6/m空间群,以及(100)、(110)、(200)、(120)和(001)晶面的衍射峰。

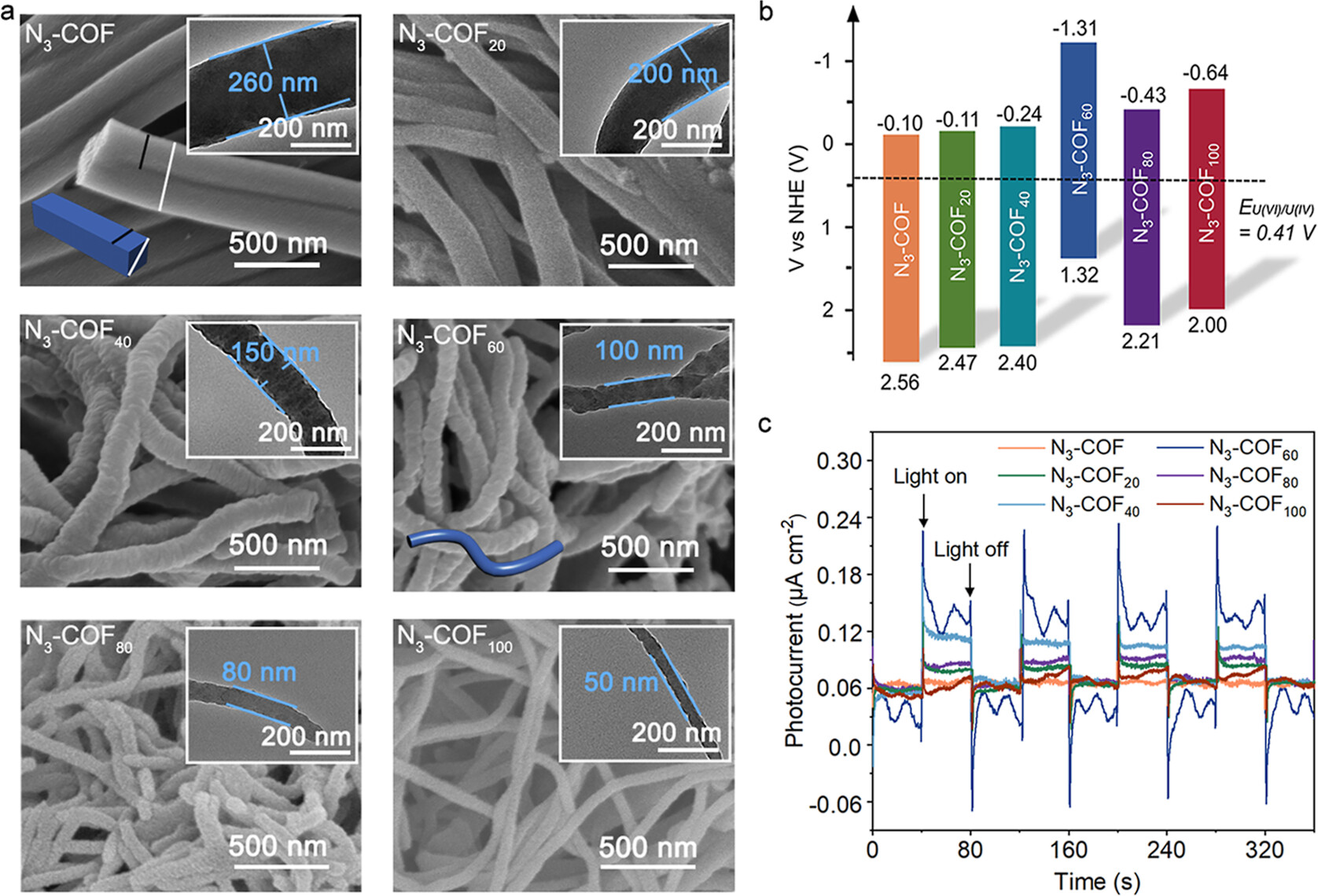

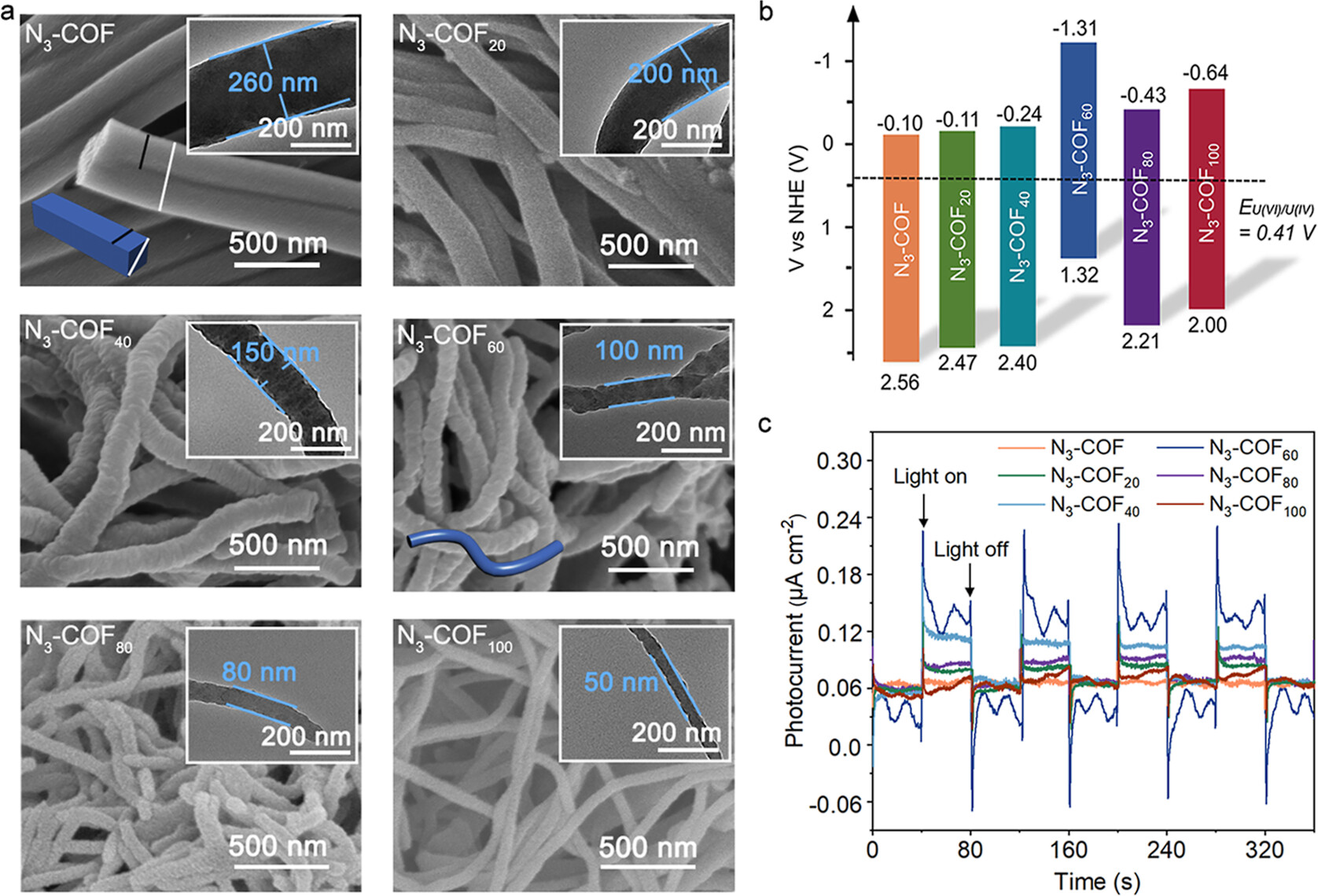

2. 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)

- 观察到N3-COF纳米线形成棒状晶体,而N3-COFx纳米线形成一维纳米结构,直径随正丁醇比例增加而减小。

3. 比表面积和孔径分析

- BET表面积范围在852至1640 m²/g,孔径分布中心约为26 Å。

4. 热重分析(TGA)

- 评估了COF纳米线的热稳定性,结果表明材料在空气中可稳定至450°C。

5. 紫外-可见漫反射光谱

- 确定了N3-COFx的光吸收起始波长红移,光学带隙范围在2.58至2.64 eV。

6. 光电流响应测试

- 100 nm纳米线显示出最强的光电流强度,表明其优异的光电性能。

7. 光致发光光谱

- 100 nm纳米线的荧光寿命为1.69 ns,长于块状N3-COF的1.2 ns,表明其高效的电子-空穴对分离。

8. 电化学阻抗谱

- 100 nm纳米线的电荷转移电阻最小,有利于电荷的传输。

9. X射线光电子能谱(XPS)

- 分析了吸附铀后COF纳米线的表面化学状态,确认了铀(VI)的还原。

10. 感应耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)

- 用于测定溶液中铀的含量,准确测量了铀的提取量。

总结:

本文成功合成了具有优异光催化性能的COF纳米线,并通过实验验证了其在模拟阳光下从海水中高效提取铀的能力。这些纳米线具有高比表面积、高热稳定性和优异的光电性能,为海水提铀提供了一种新的材料选择。

展望:

本文的研究为海水提铀技术的发展提供了新的方向。未来的工作可以进一步探索COF纳米线的规模化合成方法,以及在实际海洋环境中的提铀效率和稳定性。此外,研究COF纳米线的循环利用能力和对其他离子的选择性,将进一步推动其在商业化提铀应用中的潜力。

Photocatalytic Extraction of Uranium from Seawater Using Covalent Organic Framework Nanowires

文章作者:Xujiao Ma, Katie R. Meihaus, Yajie Yang, Yue Zheng, Fengchao Cui, Jixiang Li, Yanqin Zhao, Biao Jiang, Ye Yuan,* Jeffrey R. Long,* and Guangshan Zhu*

DOI:10.1021/jacs.4c07699

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c07699

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。