首页 >

行业动态 > 【ZIF-8药物递送】纳米颗粒贴片系统,用于将miRNA局部、有效和持续地施用到梗死心肌中,以缓解心肌缺血再灌注损伤

【ZIF-8药物递送】纳米颗粒贴片系统,用于将miRNA局部、有效和持续地施用到梗死心肌中,以缓解心肌缺血再灌注损伤

摘要:

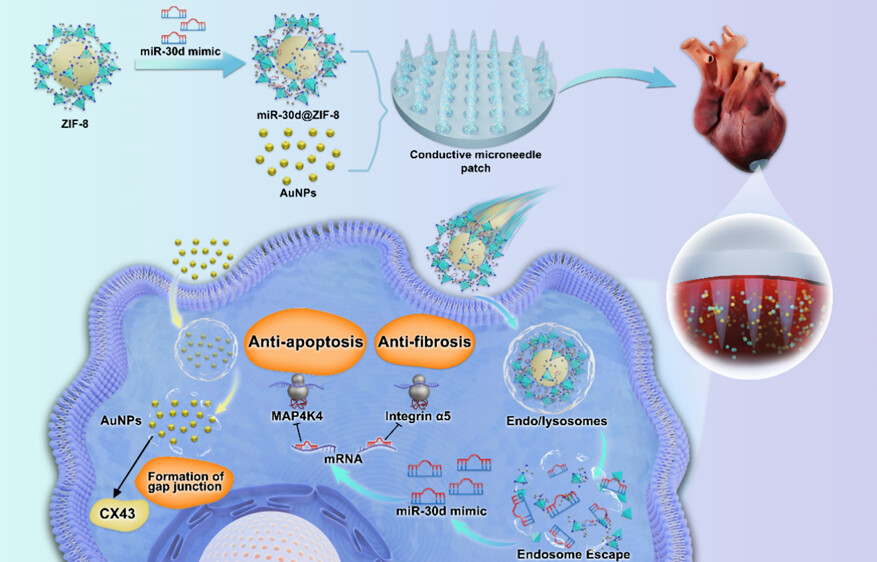

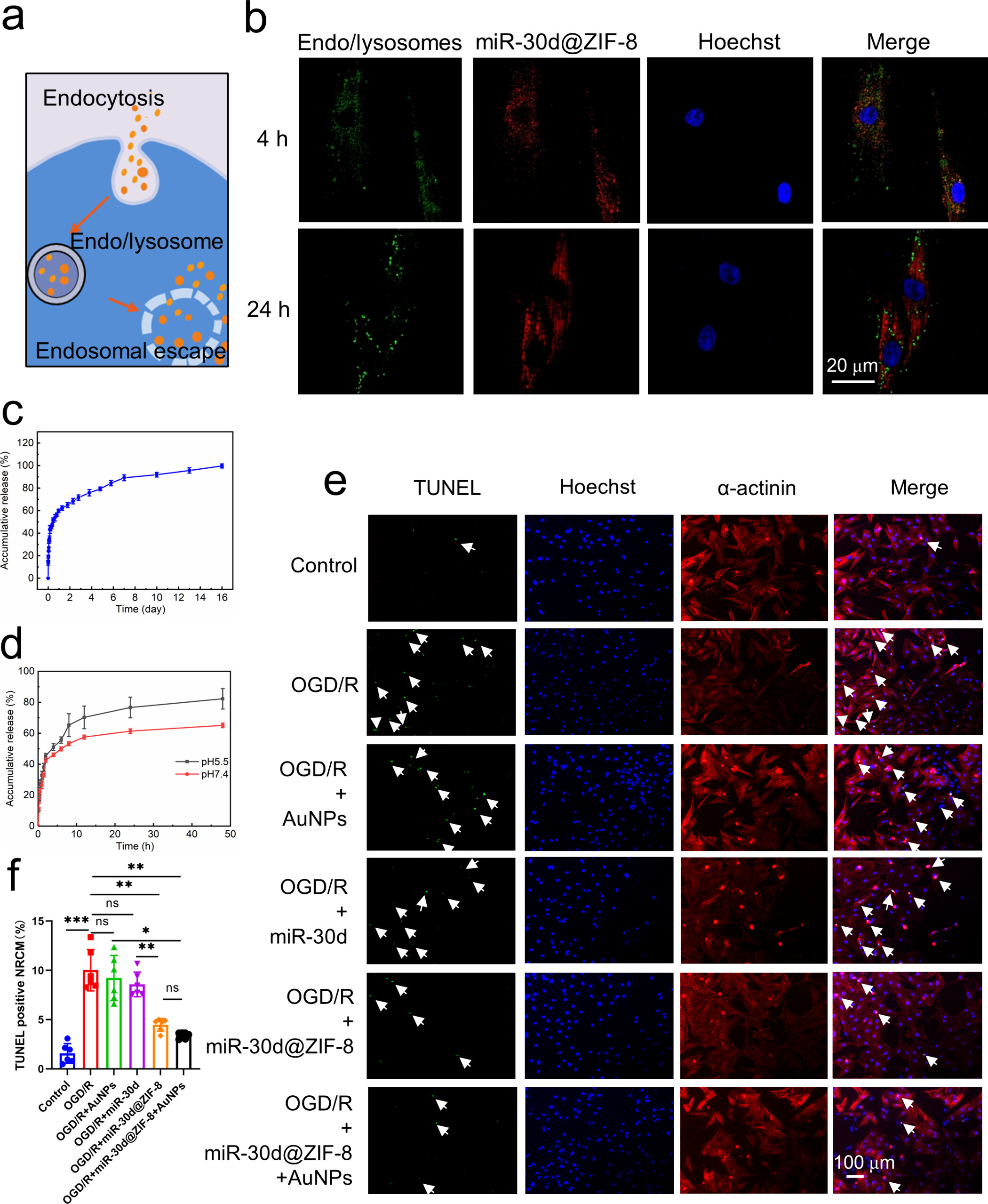

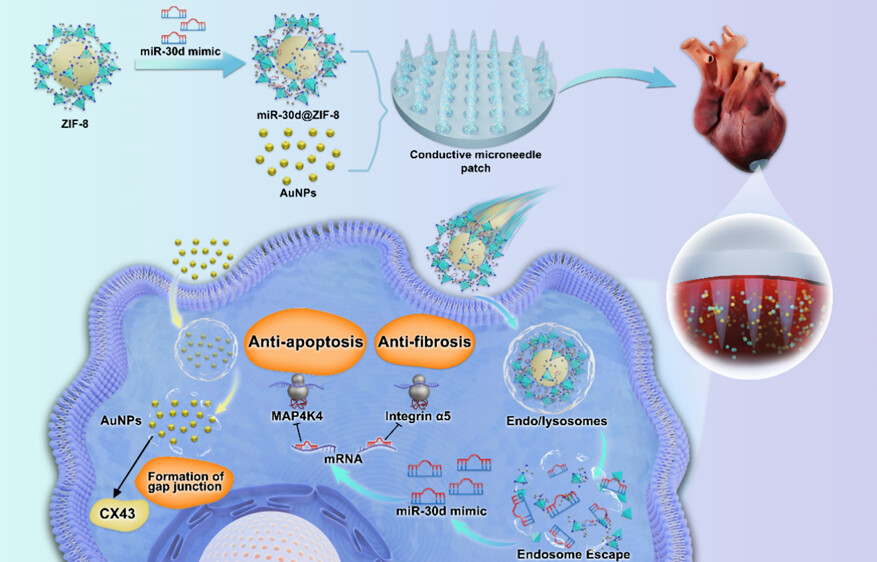

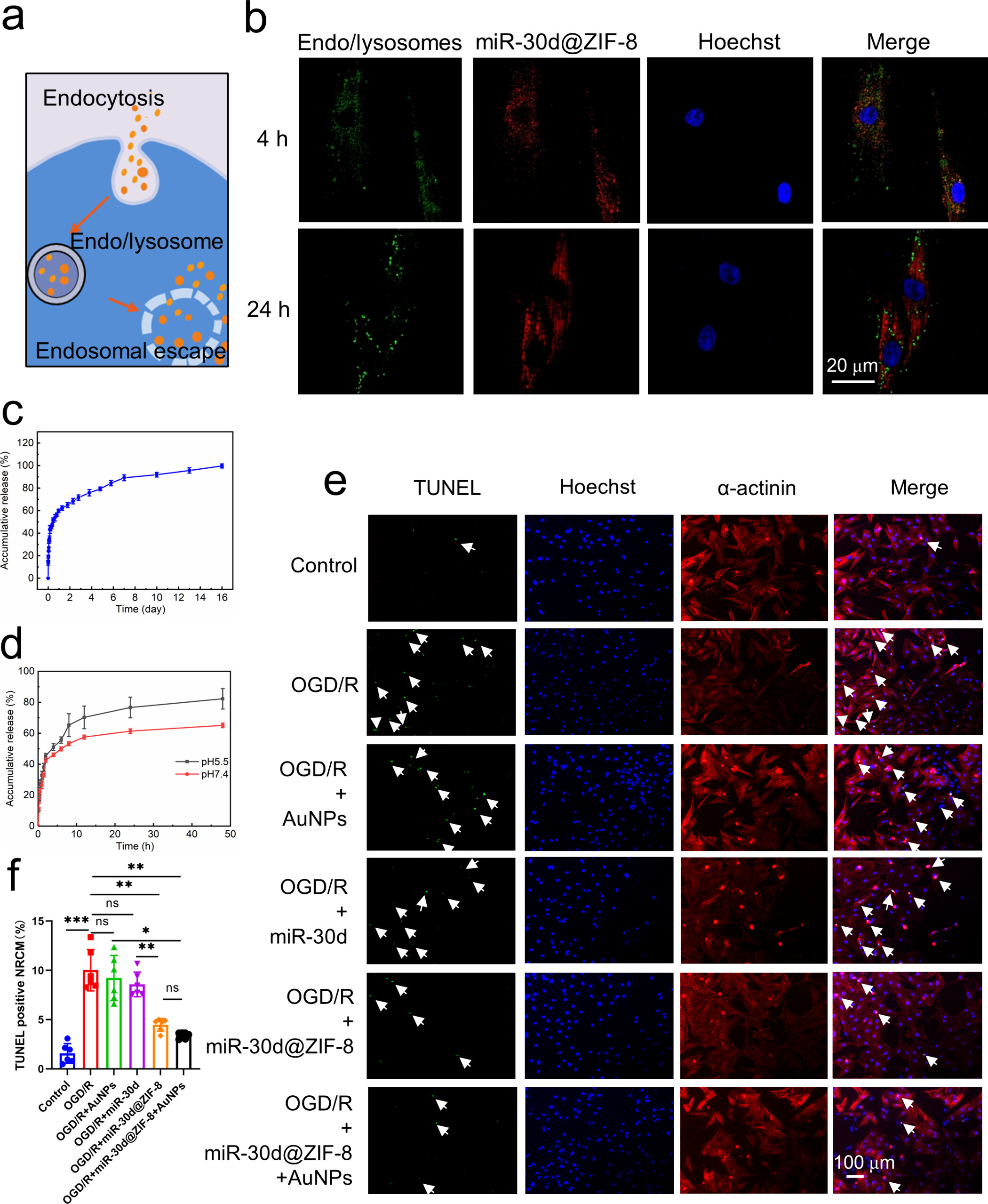

上海大学贝毅桦、福建医科大学陈昭阳老师等报道的本篇文章(ACS Nano 2024)中针对心肌梗死后的血液再灌注可能引发的心肌缺血-再灌注损伤(I/RI),开发了一种纳米颗粒-贴片系统,用于在小鼠心肌I/RI模型中局部、有效且持续地递送miR-30d。该系统包含ZIF-8纳米颗粒和导电微针贴片,利用ZIF-8纳米颗粒的质子海绵效应使miR-30d逃避内吞体途径,避免在溶酶体中过早降解。导电微针贴片通过心肌内注射实现miR-30d的局部递送,同时释放金纳米颗粒以重建梗死心肌内的电脉冲传导。该系统支持心肌细胞中miR-30d的一致且稳健表达。超声心动图和心电图(ECG)结果显示,使用该纳米颗粒-贴片系统3周和6周后,心肌I/RI小鼠的心脏功能得到改善,心电图波形模式标准化。总之,本研究通过结合导电微针贴片和miR-30d纳米递送系统,超越了常见RNA转染方法的局限性,减轻了心肌I/RI。

研究背景:

1. 心肌梗死后的再灌注治疗虽然可以挽救生命,但可能加速心肌损伤,引发心肌缺血-再灌注损伤(I/RI),目前临床上尚无有效治疗方法。

2. 包括干细胞治疗、心脏贴片植入、外泌体方法、分子靶向研究以及抗氧化和抗炎药物等。

3. 本文作者的创新改进:

- 提出利用miRNA作为遗传工具来拯救受损心肌,特别是miR-30d,已证实可减少心肌细胞凋亡和纤维化。

- 开发了一种纳米颗粒-贴片系统,通过ZIF-8纳米颗粒和导电微针贴片的结合,提高了miRNA的递送效率和心脏修复效果。

实验部分:

miR-30d@ZIF-8 纳米颗粒的合成

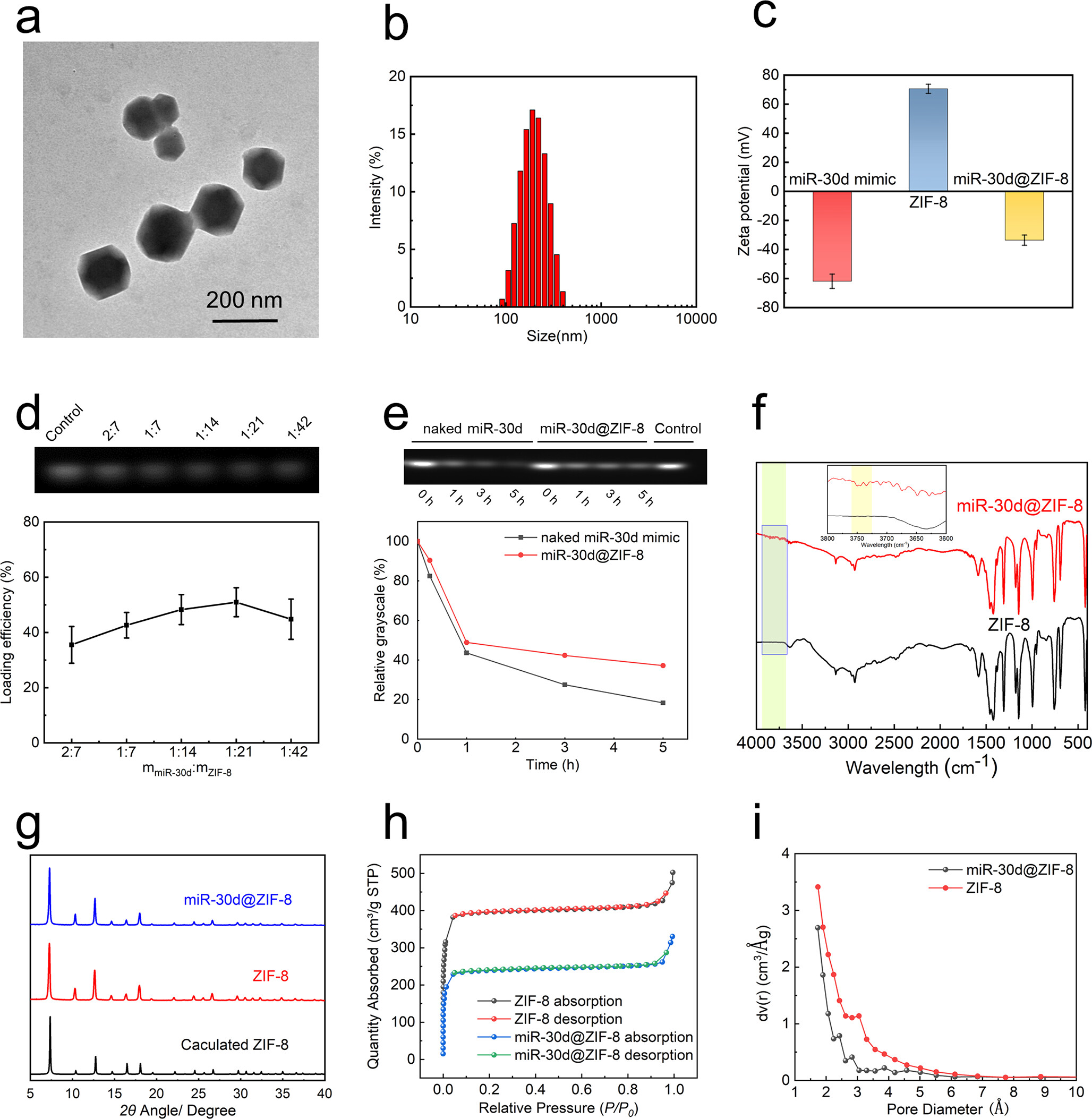

1. 原料准备:将Zn(NO3)2·6H2O溶解在水中,加入2-甲基咪唑溶液,滴加并搅拌。

2. 合成过程:将混合物摇匀后,离心收集ZIF-8纳米颗粒,并通过冷冻干燥得到最终产物。

3. miR-30d负载:将miR-30d模拟物溶解后与ZIF-8纳米颗粒混合,通过不同质量比进行优化。

导电微针贴片的制备

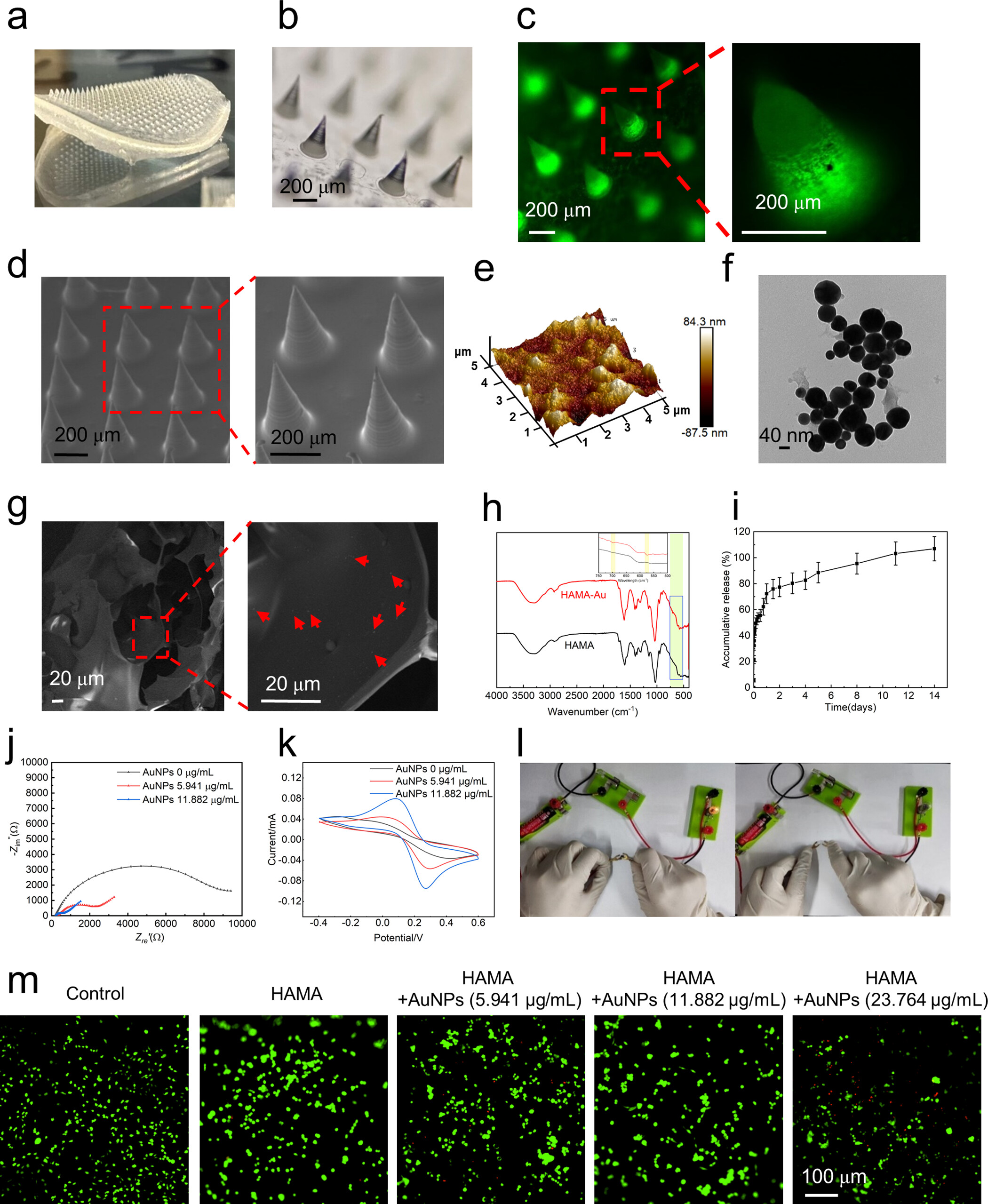

1. 模具制作:使用负模具制作有序锥形微腔。

2. 贴片制备:将甲基丙烯酸透明质酸(HAMA)预凝胶溶液与AuNPs混合,真空除泡后在模具上涂抹。

3. 固化过程:在紫外线下固化形成微针贴片。

miR-30d 纳米颗粒-贴片系统的体内外递送效率测试

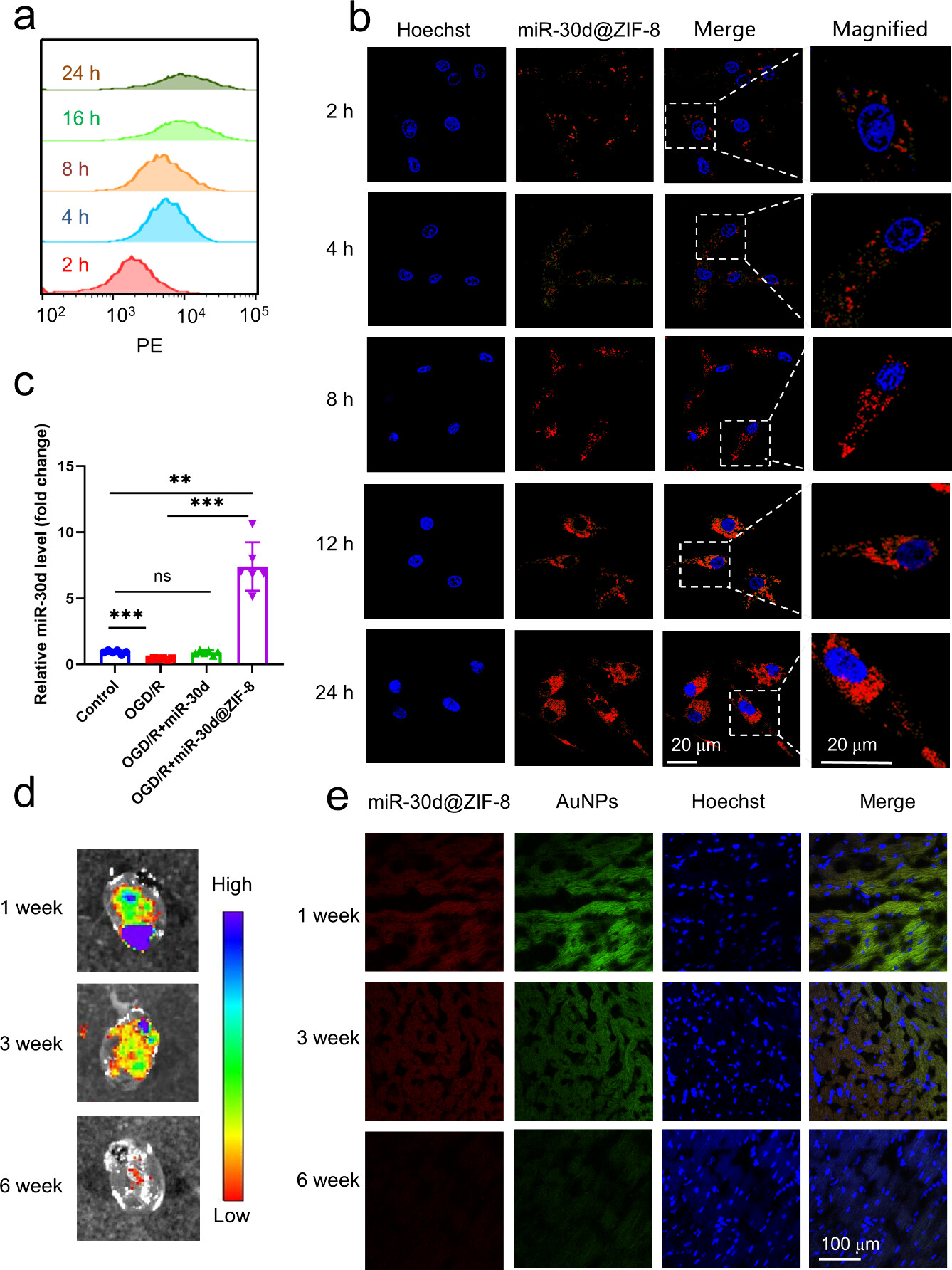

1. 细胞实验:将miR-30d@ZIF-8纳米颗粒与心肌细胞共培养,通过共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)观察细胞内摄取。

2. 动物模型:在小鼠心肌I/RI模型中,通过植入导电微针贴片评估miR-30d的递送效率。

心脏功能评估

1. 超声心动图:使用Vevo 2100成像系统对小鼠心脏功能进行评估。

2. 心电图:记录不同治疗组小鼠的心电图变化。

生物相容性评估

1. 血液生化测试:检测血清中的ALT、AST等指标。

2. 组织学检查:对小鼠的心脏、肝脏、肺、脾脏和肾脏组织进行H&E染色。

分析测试:

纳米颗粒的表征

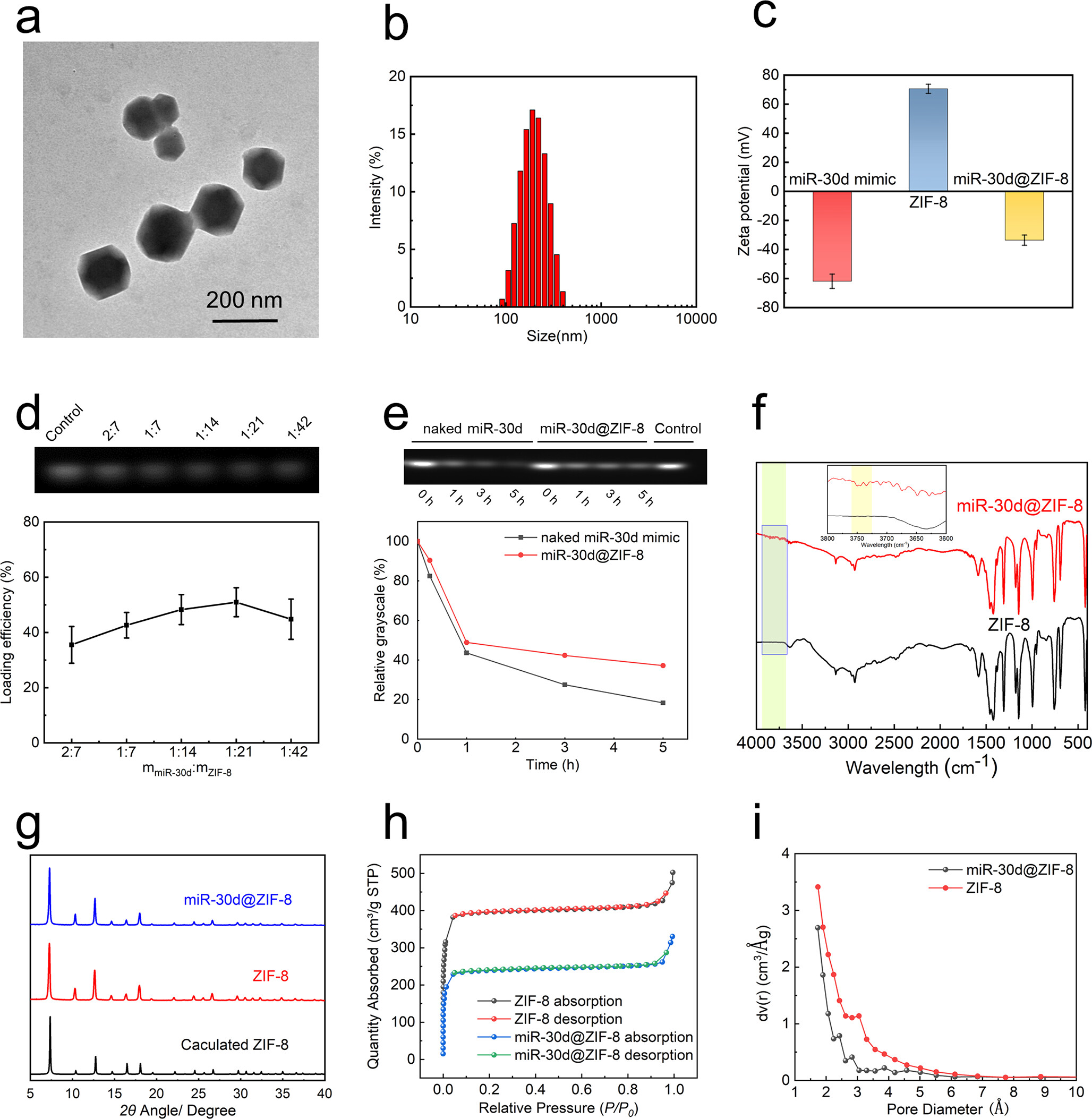

- TEM:观察miR-30d@ZIF-8纳米颗粒的形态,尺寸约200 nm。

- FTIR:检测纳米颗粒的官能团,证实了miR-30d的成功负载。

- XRD:分析纳米颗粒的晶体结构。

微针贴片的表征

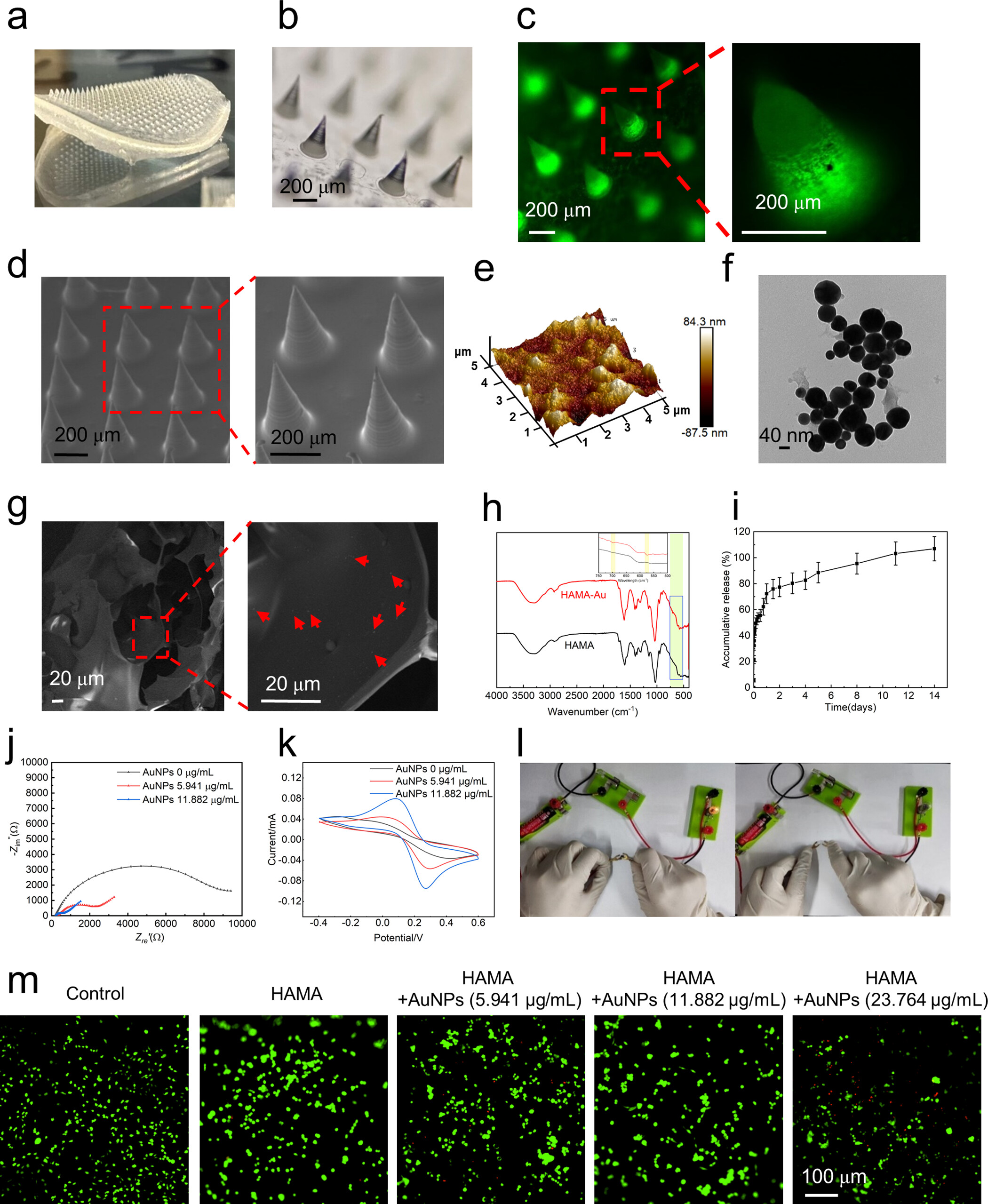

- SEM:观察微针贴片的表面形态,显示了AuNPs的存在。

- AFM:分析微针贴片的表面起伏。

- FTIR:检测微针贴片中AuNPs的特征峰。

miR-30d递送效率

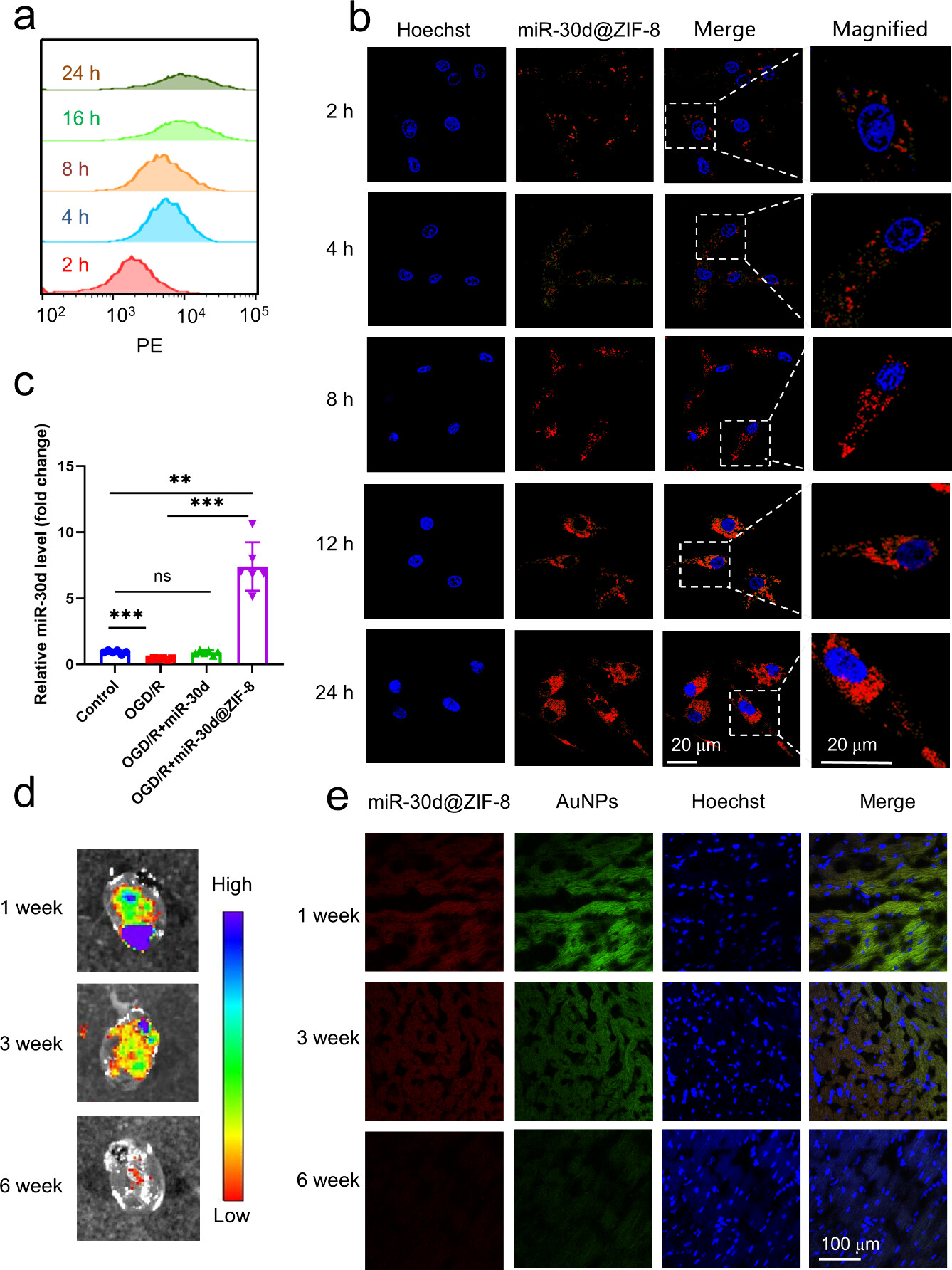

- CLSM:观察到心肌细胞有效摄取miR-30d@ZIF-8纳米颗粒。

- qPCR:在OGD/R诱导的NRCMs中,miR-30d的表达水平显著提高。

心脏功能评估

- 超声心动图:治疗后小鼠的左室射血分数(LVEF)和左室短轴缩短率(LVFS)得到改善。

- 心电图:QRS间期缩短,表明心肌传导功能恢复。

生物相容性评估

- 血液生化:血清ALT、AST等指标未发现显著异常。

- 组织学:H&E染色未发现明显的细胞死亡和炎症细胞浸润。

总结:

本研究成功开发了一种纳米颗粒-贴片系统,通过ZIF-8纳米颗粒和导电微针贴片的协同作用,实现了miR-30d在梗死心肌中的有效递送,显著改善了心肌I/RI小鼠的心脏功能。该系统不仅提高了miRNA的递送效率,还通过金纳米颗粒重建了心肌的电脉冲传导,为心血管疾病的治疗提供了新的策略。

展望:

本文的研究成果为心肌梗死后的心脏修复提供了新的思路。未来的研究可以进一步探索:

1. 临床转化:在大型动物模型中验证纳米颗粒-贴片系统的安全性和有效性,为临床应用提供更多证据。

2. 长期效果评估:研究纳米颗粒-贴片系统在长期应用中的心脏修复效果和潜在影响。

3. 多因素协同治疗:探索与其他治疗手段(如干细胞治疗、药物疗法等)的结合,实现更全面的心脏修复。

4. 智能递送系统:开发能够响应心脏微环境变化的智能递送系统,提高治疗效果并减少潜在副作用。

Nanoparticle–Patch System for Localized, Effective, and Sustained miRNA Administration into Infarcted Myocardium to Alleviate Myocardial Ischemia–Reperfusion Injury

文章作者:Xuerui Chen, Hang Chen, Liyun Zhu, Mengting Zeng, Tianhui Wang, Chanyuan Su, Gururaja Vulugundam, Priyanka Gokulnath, Guoping Li, Xu Wang, Jianhua Yao, Jin Li, Dragos Cretoiu, Zhaoyang Chen*, and Yihua Bei*

DOI:10.1021/acsnano.3c08811

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c08811

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。