首页 >

行业动态 > 【CPFs光催化】用Irving-Williams系列设计单原子位点,用于同时进行共光催化CO2还原和CH3CHO氧化

【CPFs光催化】用Irving-Williams系列设计单原子位点,用于同时进行共光催化CO2还原和CH3CHO氧化

摘要:

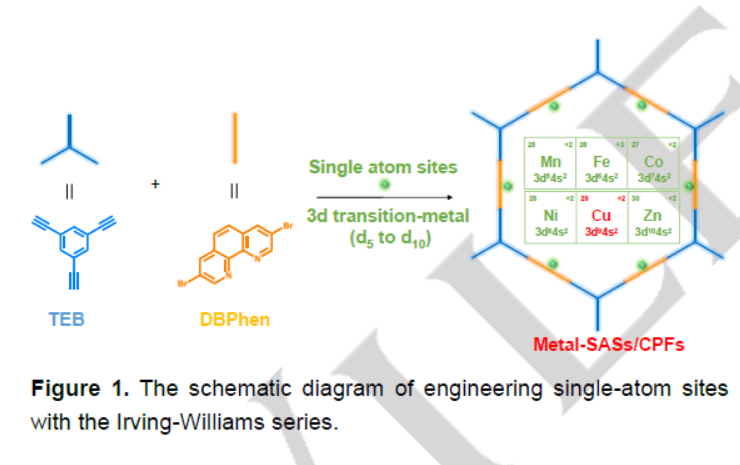

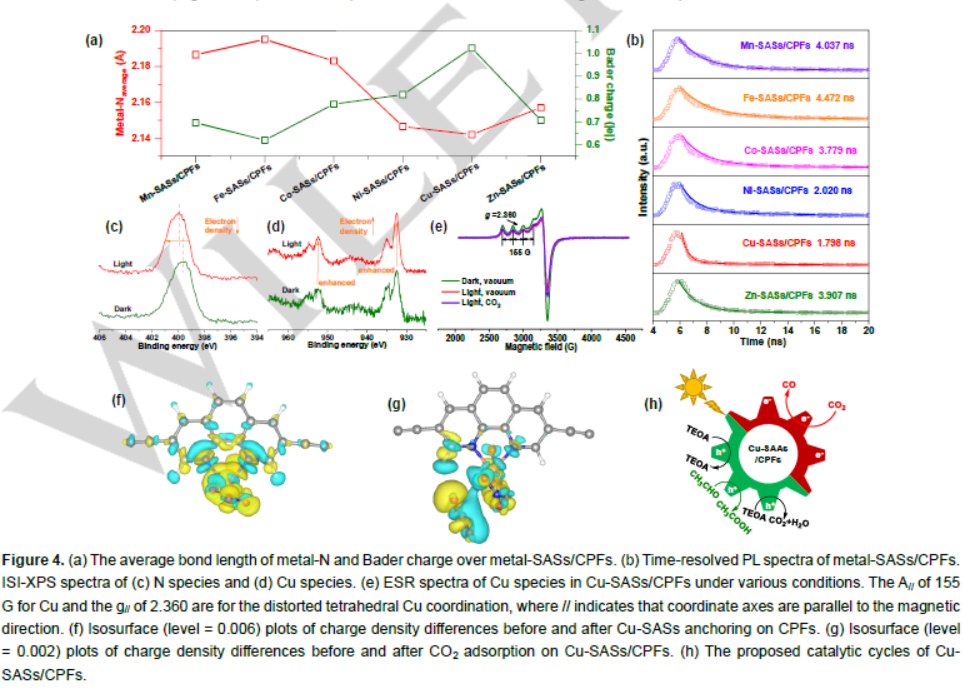

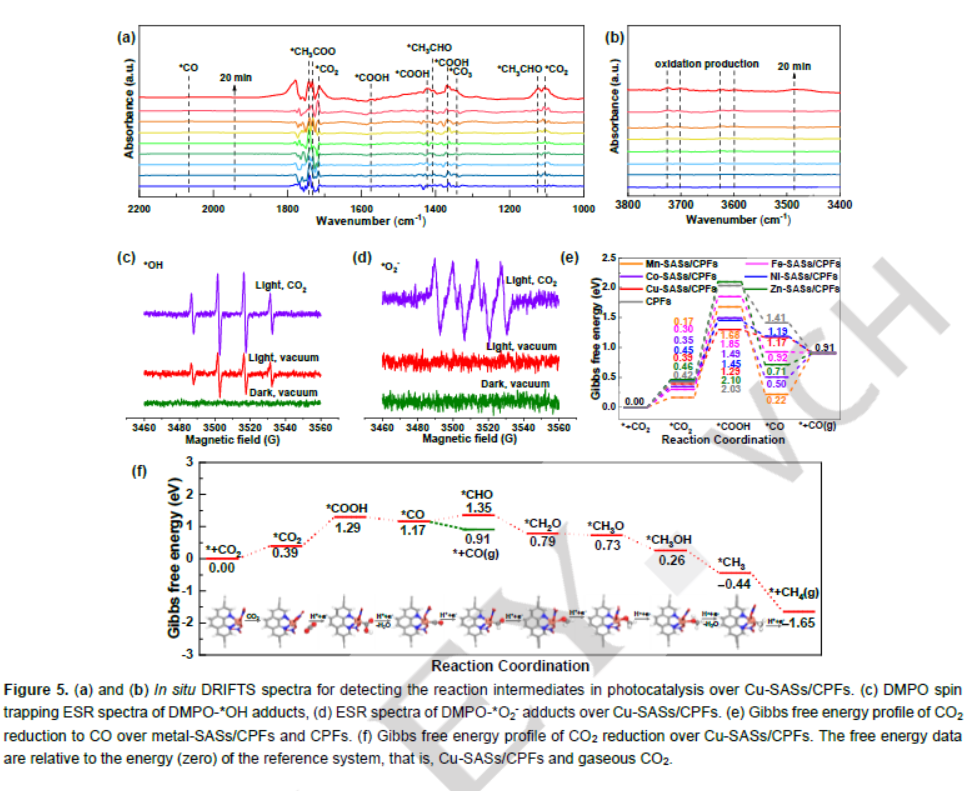

天津工业大学黄宏亮老师等报道的本篇文章(Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202407975)中成功开发了一种利用Irving-Williams序列作为指导,工程化3d过渡金属单原子位点(SASs)的新型策略。通过将3d金属离子(Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+)引入基于菲咯啉单元的共价菲咯啉框架(CPFs),研究者们发现Cu-SASs/CPFs展现出更高的稳定性和更快的电荷转移效率。实验和理论计算结果表明,Cu-SASs/CPFs在光催化CO2还原为CO和CH3CHO氧化为CH3COOH方面的活性显著高于其他金属-SASs/CPFs。特别是,Cu-SASs/CPFs实现了约30.3 μmol·g^-1·h^-1的CO2光还原活性和约24.7 μmol·g^-1·h^-1的CH3CHO光氧化活性。此外,研究还发现CO2还原过程中产生的*O2-触发了CH3CHO的氧化反应。这项工作为设计SASs提供了新的设计理念,以调控催化性能。

研究背景:

1. 在催化领域,尤其是光催化过程中,如何提高单原子位点的稳定性和电荷转移效率是一个重要挑战。

2. 以往的研究中,金属有机框架(MOFs)、共价有机框架(COFs)和无定形多孔有机聚合物(POPs)被用于稳定SASs,但调控金属-载体相互作用的规则尚不明确。

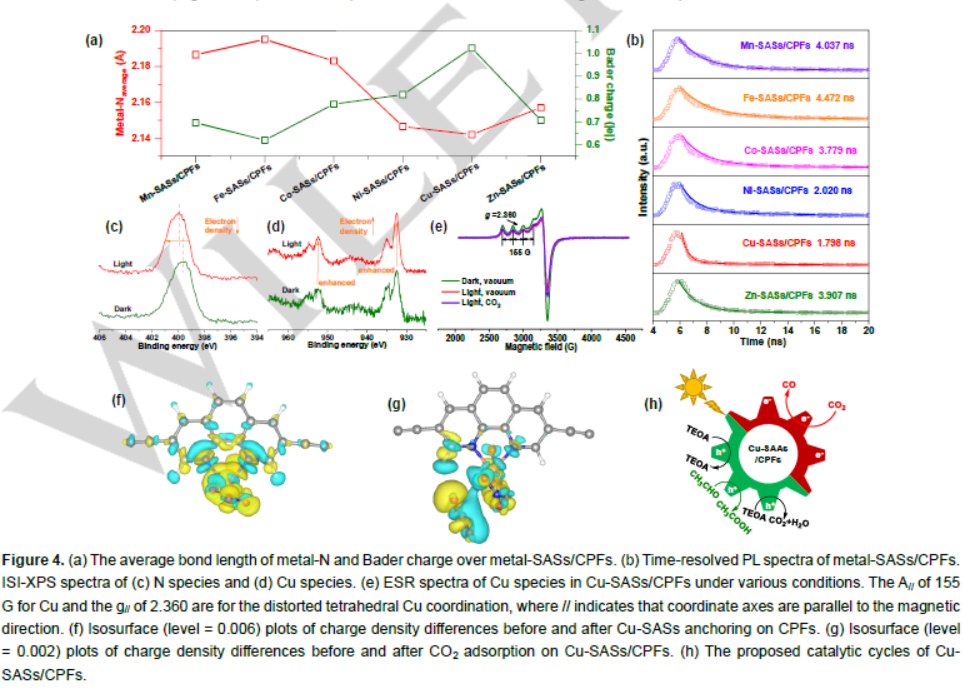

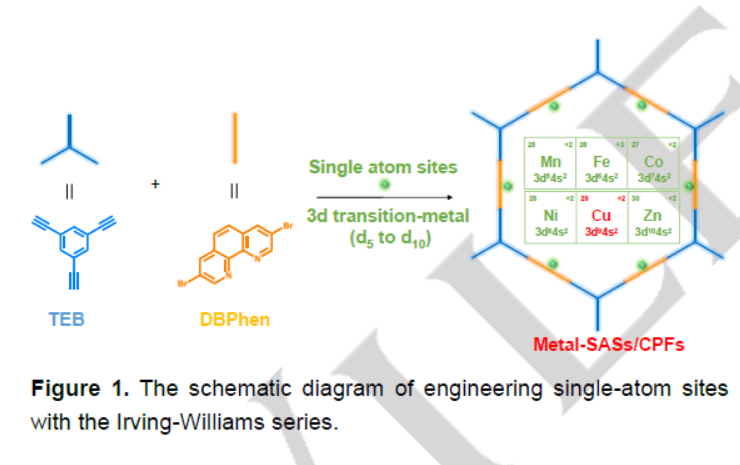

3. 本研究基于Irving-Williams序列,通过调整3d过渡金属与菲咯啉单元的配位强度,实现了对SASs稳定性和电荷转移效率的调控,特别是在Cu-SASs/CPFs中观察到了优异的光催化性能。

实验部分:

1. CPFs的合成与表征:通过Sonogashira-Hagihara交叉偶联法合成了含有菲咯啉单元的共价菲咯啉框架(CPFs)。利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、交叉极化魔角旋转(CP/MAS)13C核磁共振(NMR)和X射线光电子能谱(XPS)对CPFs进行了结构表征。原子力显微镜(AFM)图像显示CPFs的厚度约为1.5纳米,有利于暴露更多的单原子活性位点。

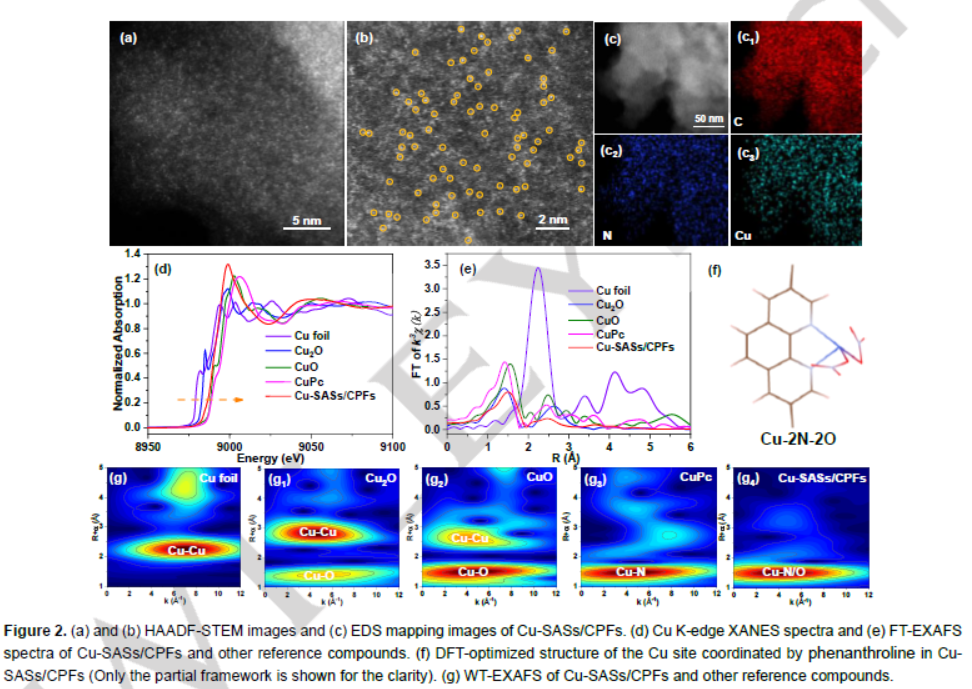

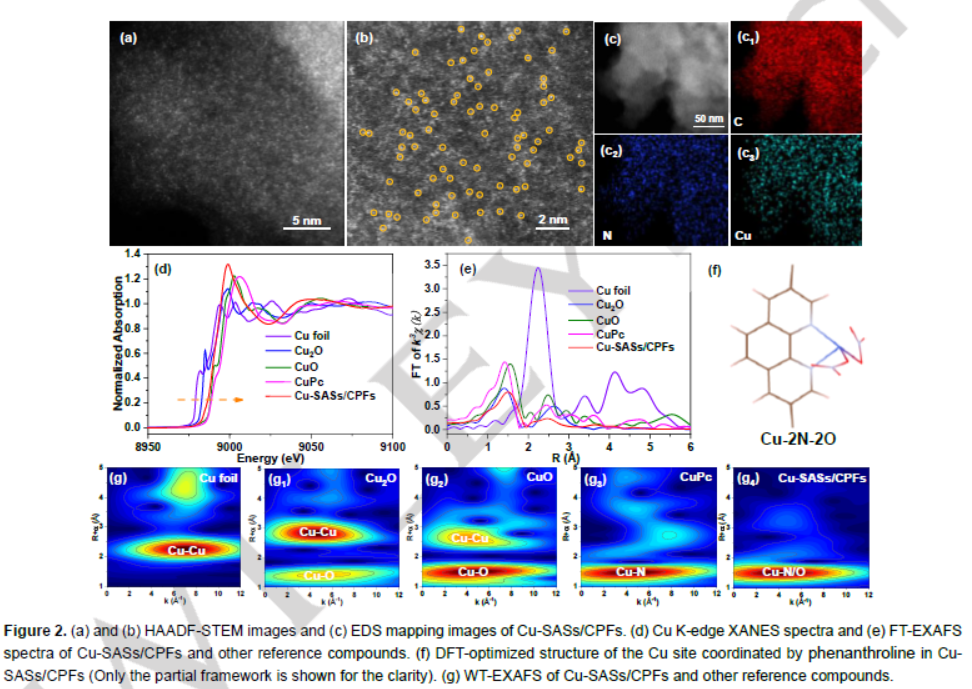

2. 金属离子的锚定能力测试:将等量的3d过渡金属离子(Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+)引入CPFs中,通过高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、能量色散光谱(EDS)和感应耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测量,发现Cu离子具有最高的亲和力,与Irving-Williams序列的预测一致。

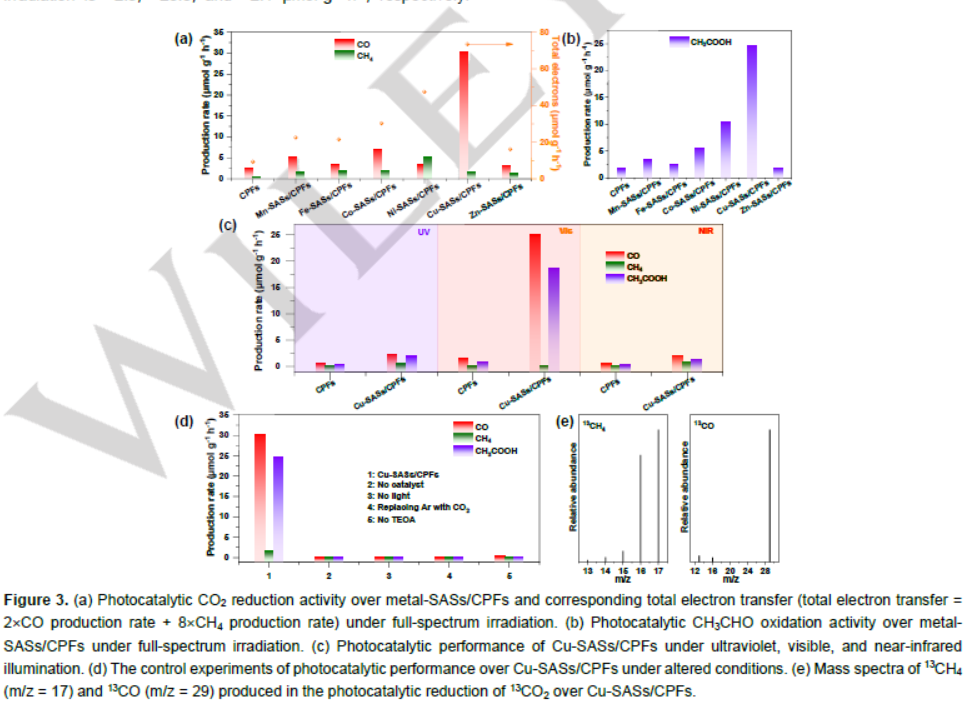

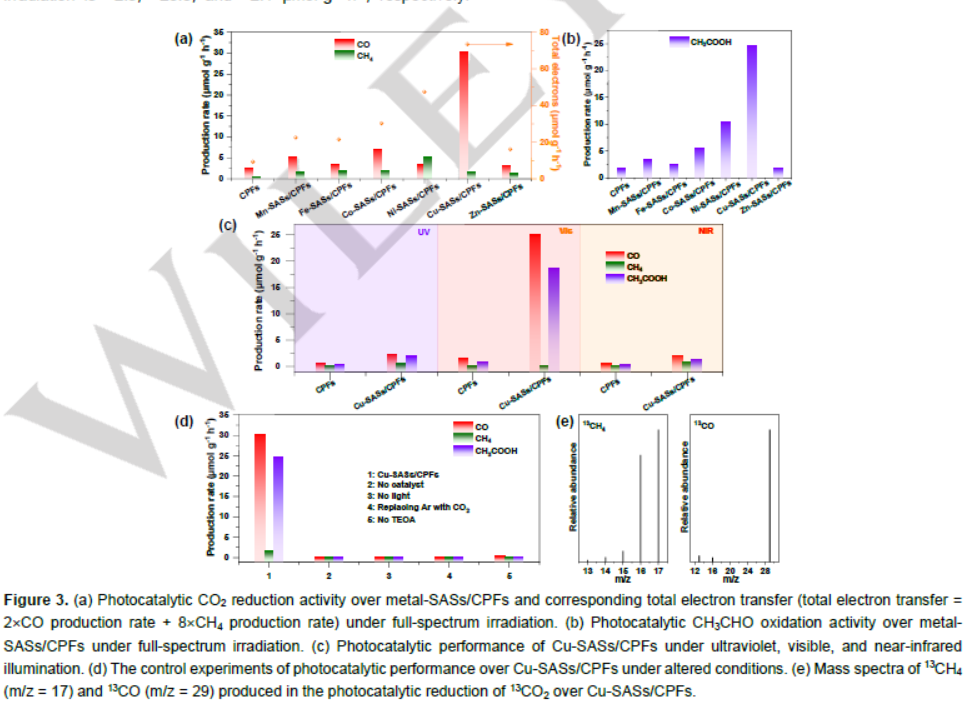

3. 金属-SASs/CPFs的光催化性能评估:在全光谱照射下,对CO2还原和CH3CHO氧化进行了光催化实验。Cu-SASs/CPFs表现出最高的CO2还原为CO的活性(约30.3 μmol·g^-1·h^-1)和CH3CHO氧化为CH3COOH的活性(约24.7 μmol·g^-1·h^-1),远超过其他金属-SASs/CPFs。

4. 光催化反应条件的优化:通过改变光催化反应条件,如引入光敏剂,Cu-SASs/CPFs在CO2还原反应中显示出高达3681.1 μmol·g^-1·h^-1的CO产生率,同时在CH3CHO氧化反应中CH3COOH的产生率显著增强至约40.3 μmol·g^-1·h^-1。

5. 不同光照条件下的光催化性能测试:Cu-SASs/CPFs在紫外、可见光和近红外光照射下均展现出光催化活性,其中在可见光照射下CO2还原为CO的速率最高。

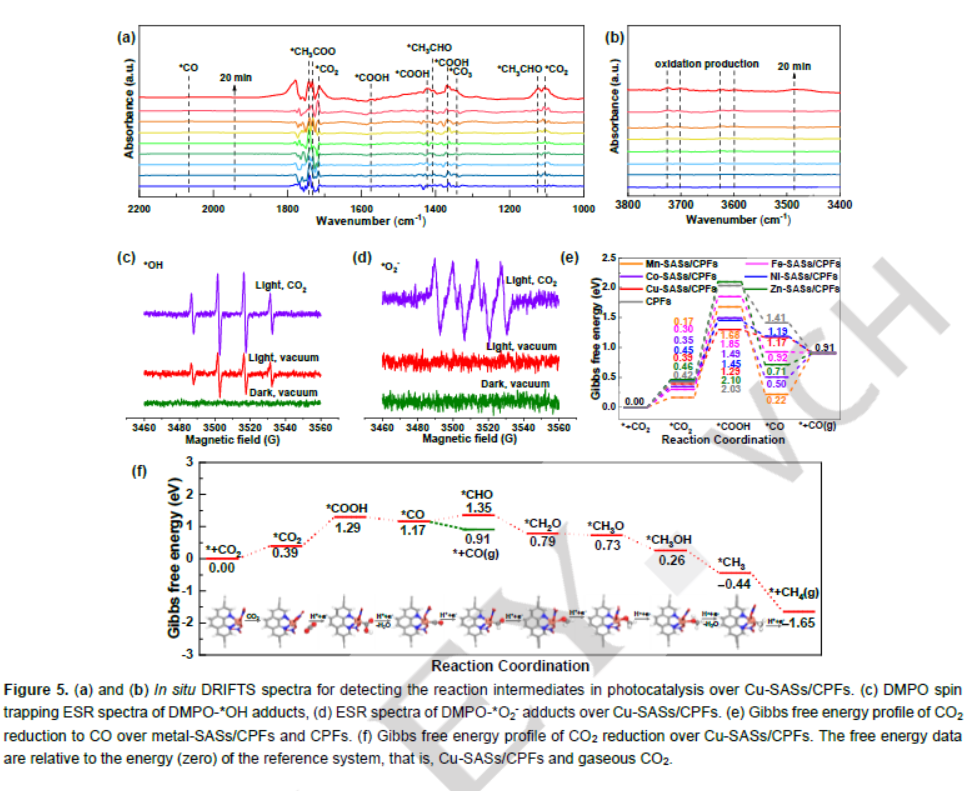

6. 光催化反应机理的探究:通过时间分辨荧光(PL)光谱、Bader电荷计算、原位红外(DRIFTIR)光谱和电子自旋共振(ESR)技术,揭示了Cu-SASs/CPFs中电子-空穴对的产生、分离和转移过程,以及CO2还原和CH3CHO氧化的反应中间体。

分析测试:

1. 结构和形态表征:使用HRTEM、EDS和ICP-OES对金属-SASs/CPFs的形态和金属离子含量进行了分析,确认了金属离子的成功锚定和单原子分散。

2. 光吸收性能测试:通过紫外-可见漫反射光谱(DRS)测试了金属-SASs/CPFs的光吸收范围,发现它们在紫外、可见甚至近红外区域具有显著吸收。

3. 光催化活性评估:通过产率测试和同位素标记实验,确认了CO和CH3COOH产物来源于CO2和TEOA,并通过循环测试评估了Cu-SASs/CPFs的稳定性。

4. 电子结构和电荷转移效率分析:利用X射线吸收光谱(XAS)、时间分辨PL光谱和Bader电荷计算,研究了金属-SASs与CPFs之间的电子相互作用和电荷转移效率。

5. 反应中间体的检测:使用原位DRIFTIR光谱和ESR技术检测了光催化过程中的反应中间体,如*CO2、*OH和*O2-,为理解光催化机制提供了直接证据。

6. 理论计算:通过密度泛函理论(DFT)计算,研究了CO2在金属-SASs/CPFs上的吸附能、反应路径和吉布斯自由能变化,为实验结果提供了理论支持。

总结:

本文通过引入Irving-Williams序列,成功设计并合成了具有高稳定性和电荷转移效率的Cu-SASs/CPFs。该材料在光催化CO2还原和CH3CHO氧化反应中展现出了卓越的性能,为单原子催化剂的设计提供了新的思路。

展望:

未来的工作可以进一步探索不同金属离子对CPFs光催化性能的影响,以及通过结构优化进一步提高催化效率和选择性。同时,深入研究光生电荷在CPFs和金属位点间的转移机制,以及开发新的光催化体系以处理更多环境和能源问题,也是重要的研究方向。

Engineering Single-Atom Sites with the Irving-Williams Series for the Simultaneous Co-photocatalytic CO2 Reduction and CH3CHO Oxidation

文章作者:Jian Li, Minghao Du, Zhenfa Wu, Xinru Zhang, Wenjuan Xue, Hongliang Huang, Chongli Zhong

DOI:10.1002/anie.202407975

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202407975

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。