首页 >

行业动态 > 【玻璃态MOF】光学质量ZIF-62混合玻璃的热压印微光学元件

【玻璃态MOF】光学质量ZIF-62混合玻璃的热压印微光学元件

摘要:

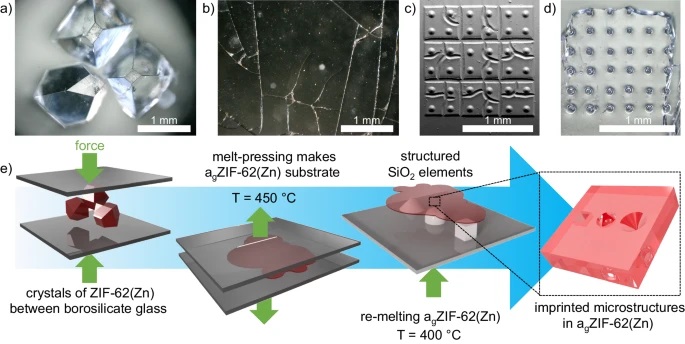

Friedrich Schiller University的 Jena Lothar Wondraczek等报道的本篇文章(Nat Commun 2024, 15, 5079 )中报道了一种新型的混合玻璃材料,该材料源自可熔化的金属-有机框架(MOFs),特别是沸石咪唑框架(ZIF-62)。研究团队成功地将ZIF-62转化为具有光学质量的玻璃材料,并探索了其在微光学元件制造方面的应用。通过球体穿透技术获得了基本的粘度数据,并利用这些数据通过热压印技术展示了微光学设备的制造。使用3D打印的熔融石英模板,研究者们展示了在不牺牲材料质量的前提下,通过重新熔化玻璃来获得高精度的凹面和凸面透镜结构。这些微光学设备不仅结合了MOFs的气体吸附和渗透能力,还具备了玻璃的光学功能。研究还展示了通过结合挥发性客体分子实现光学折射的可逆变化。

研究背景:

1. 传统的MOFs晶体材料在光学应用方面存在局限性,例如需要粉末加工和/或粘合剂,这可能限制了潜在的应用。

2. 先前的研究通过优化MOFs的合成条件和加工技术,尝试提高其光学质量和机械性能。

3. 本文作者通过开发一种新的加工技术——热压印,实现了MOFs衍生的玻璃材料在微光学领域的应用,并探索了其在光学折射方面的可调性。

实验部分:

1. ZIF-62的合成与表征

- 实验采用了改进的溶剂热合成法合成ZIF-62(Zn),通过混合苯咪唑和咪唑在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,加入锌硝酸六水合物,经过60小时130°C加热反应,得到白色沉淀。

- 使用离心和洗涤步骤去除反应液中的母液,得到ZIF-62粉末,并在真空炉中进行活化处理。

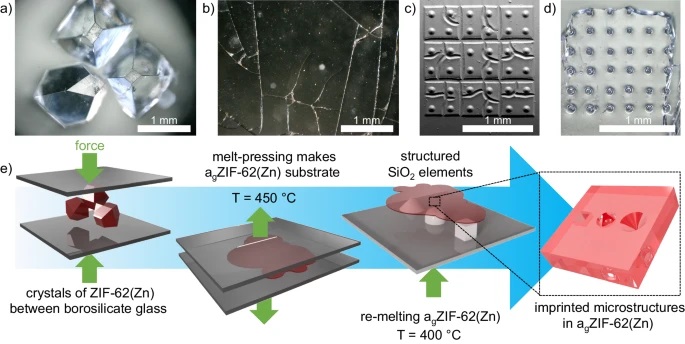

2. ZIF-62玻璃的制备

- 将ZIF-62晶体研磨成粉末,放置在硅玻璃片之间,加热至450°C并在氮气氛围中保持5分钟,随后冷却至室温,得到非晶态的ZIF-62玻璃。

3. 粘度测量

- 利用球体穿透技术测量了ZIF-62玻璃在不同温度下的粘度,使用垂直热机械分析仪(TMA)和蓝宝石球进行实验,记录了不同温度下的球体沉入玻璃表面的速率。

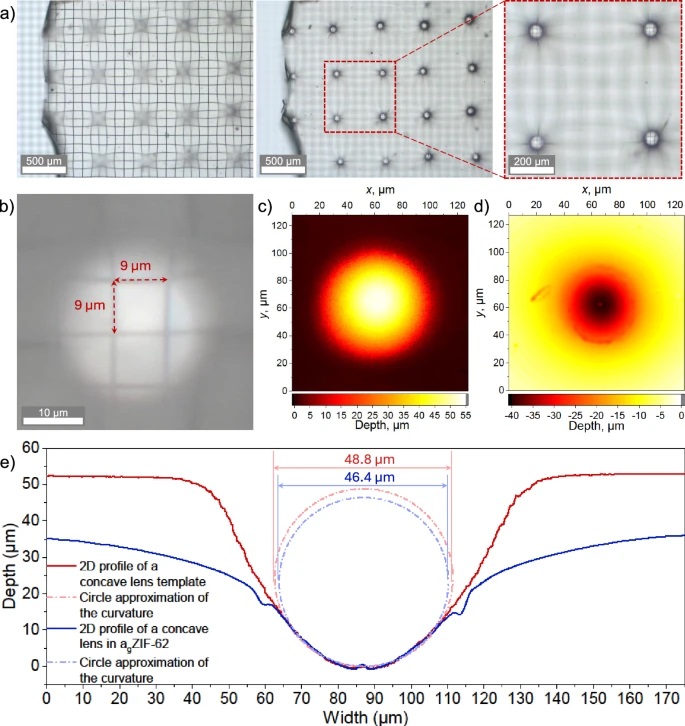

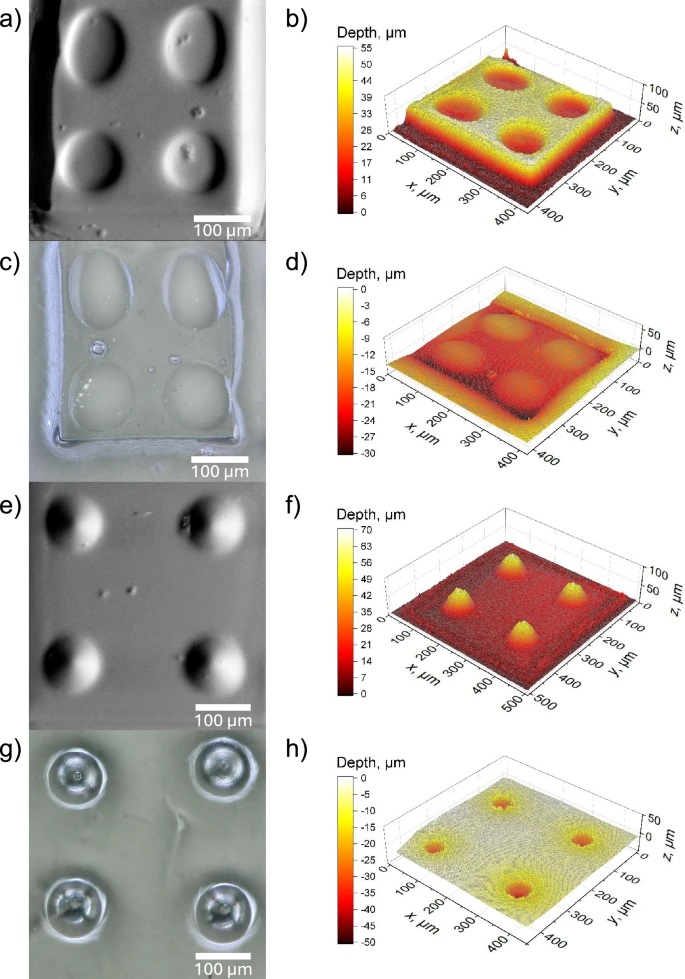

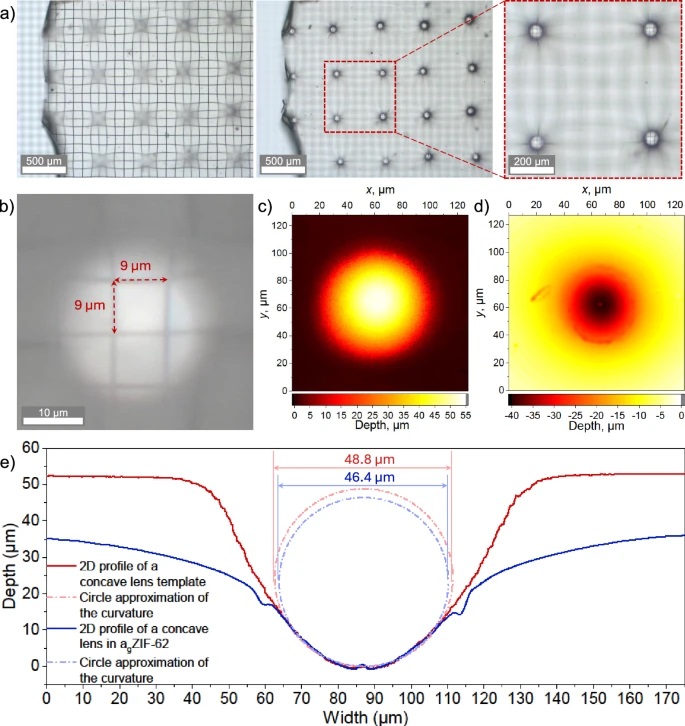

4. 热压印技术制造微光学元件

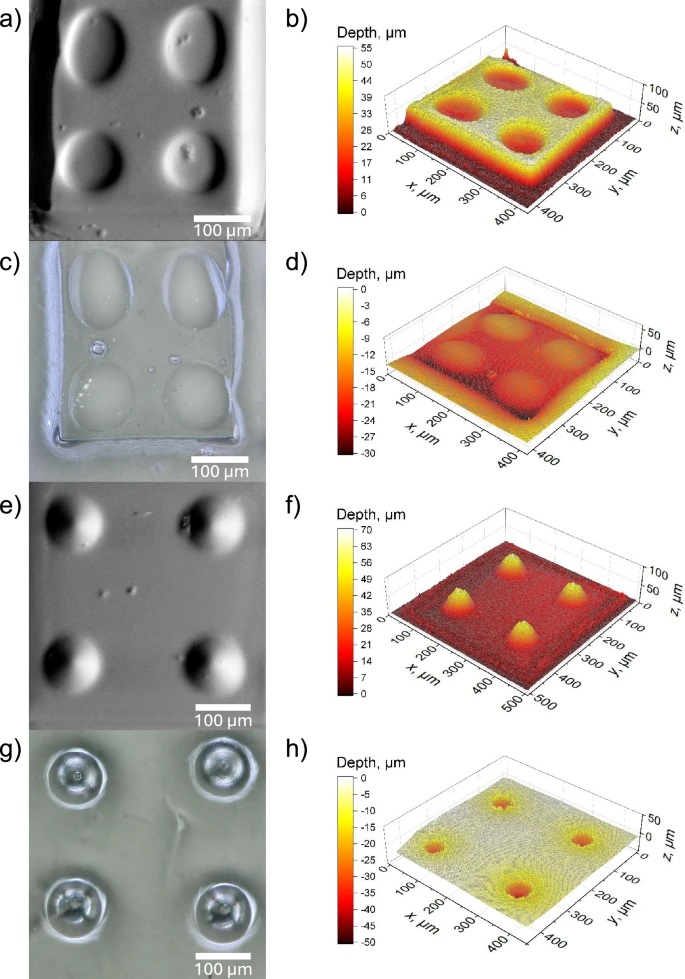

- 利用两光子光刻技术制备了3D打印的熔融石英模板,将其放置在预先加热的ZIF-62玻璃表面,通过重力和粘性流动实现结构的压印。

5. 光学性能测试

- 使用光学显微镜、激光扫描显微镜(LSM)和扫描电子显微镜(SEM)对制造的微光学元件进行了表征,评估了其形状和质量。

6. 光学折射率和内部透射率的测定

- 通过白光照射并使用数字显微镜收集3D图像,测量了不同客体分子吸附后的ZIF-62玻璃的光学路径长度,并计算了相应的折射率。

分析测试:

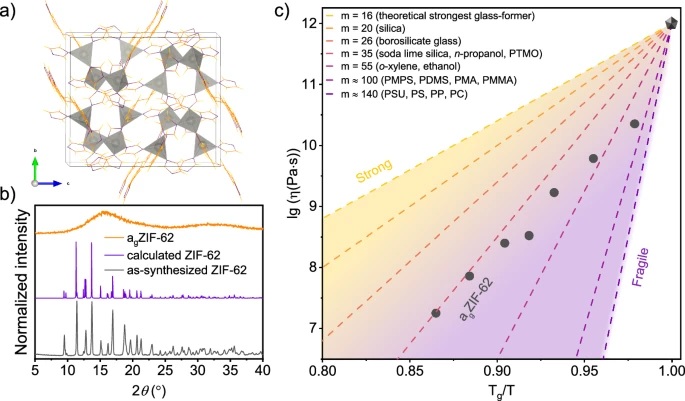

1. X射线衍射(XRD)分析

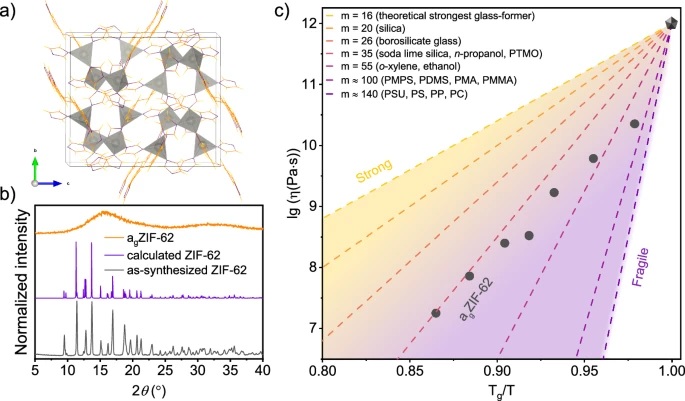

- 对ZIF-62晶体和非晶态ZIF-62玻璃进行了XRD分析,确认了材料的晶体结构和非晶态结构。

2. 粘度测量

- 球体穿透技术得到的ZIF-62玻璃的粘度数据显示,其在接近玻璃化转变温度(Tg = 322°C)时的粘度与文献中其他材料的粘度进行了比较。

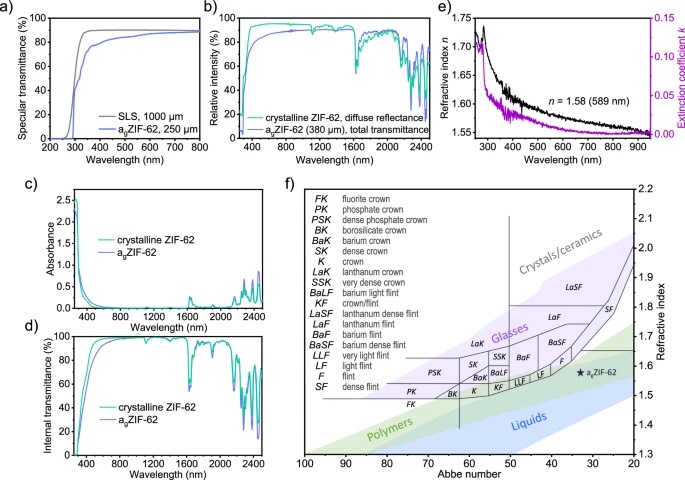

3. 光学性能测试

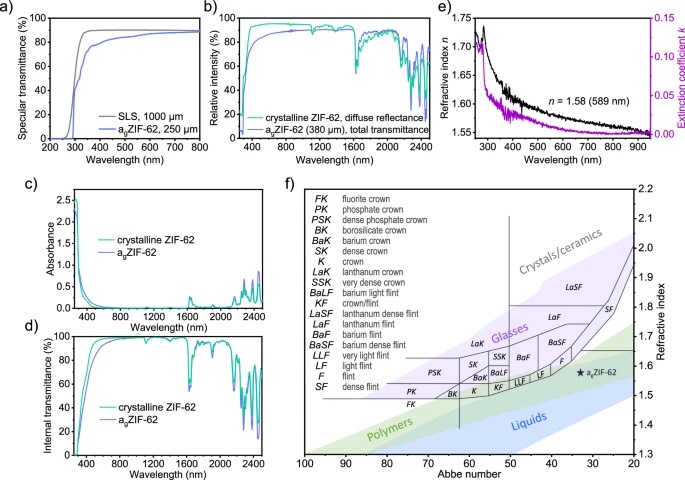

- 直接UV/Vis光谱光度计、漫反射光谱和光热偏转光谱(PDS)技术用于测量ZIF-62的光学透射率和吸收特性,结果显示在可见光范围内的内部透射率达到99.48%。

4. 椭偏仪测量

- 使用变角光谱椭偏仪测量了ZIF-62玻璃的折射率和消光系数,发现其折射率(nD (589.3 nm))为1.5802,比之前报道的值要高。

5. 原子力显微镜(AFM)

- 对ZIF-62玻璃表面进行抛光后,使用AFM测量了表面粗糙度,平均表面粗糙度Ra小于5纳米。

6. 光学路径长度和折射率的测定

- 通过在不同介质中暴露ZIF-62玻璃并测量其光学路径长度,发现二氯甲烷(DCM)和甲醇(MeOH)的吸附导致折射率分别增加了约1.26%和1.33%。

总结:

本文成功展示了利用ZIF-62混合玻璃制造微光学元件的可能性。通过热压印技术,研究者们能够制造出具有特定光学功能的微光学元件,这些元件不仅保持了MOFs的气体吸附和渗透特性,还具备了优异的光学性能。此外,通过吸附挥发性客体分子,ZIF-62玻璃的光学折射率可以发生可逆变化,为开发智能光学传感设备提供了新思路。

展望:

1. 进一步研究这些微光学元件在长期使用中的稳定性和耐久性。

2. 探索将这些技术规模化,以满足工业应用的需求。

Micro-optical elements from optical-quality ZIF-62 hybrid glasses by hot imprinting

文章作者:Oksana Smirnova, Roman Sajzew, Sarah Jasmin Finkelmeyer, Teymur Asadov, Sayan Chattopadhyay, Torsten Wieduwilt, Aaron Reupert, Martin Presselt, Alexander Knebel & Lothar Wondraczek

DOI:10.1038/s41467-024-49428-1

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-49428-1

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。