首页 >

行业动态 > 【COF光电效应】:用于定向电化学发光的网状棘轮

【COF光电效应】:用于定向电化学发光的网状棘轮

摘要:

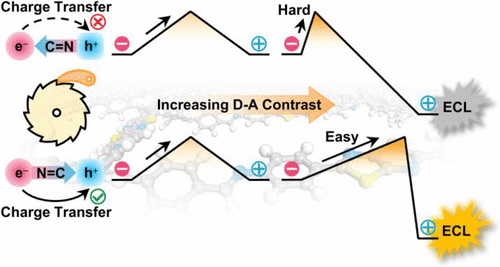

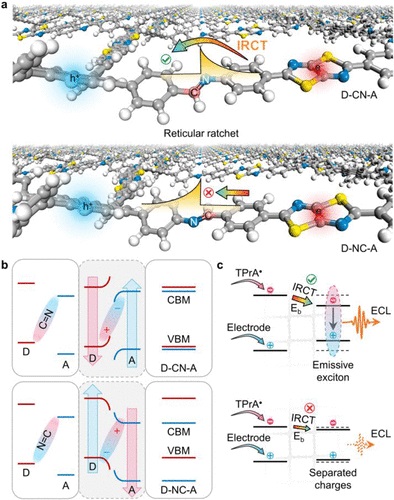

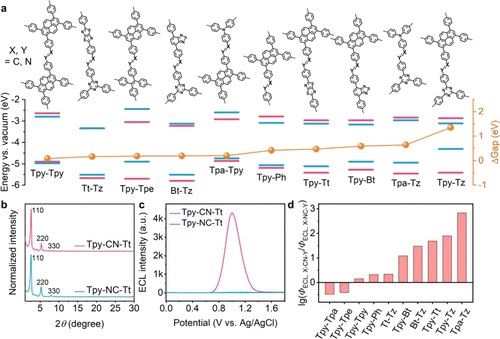

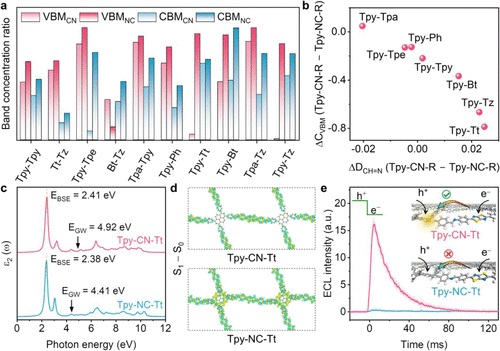

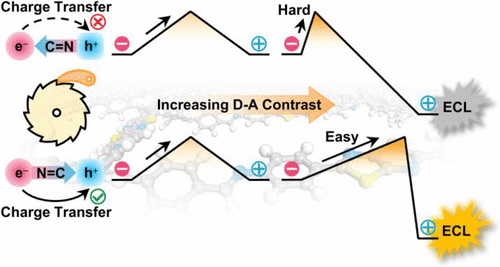

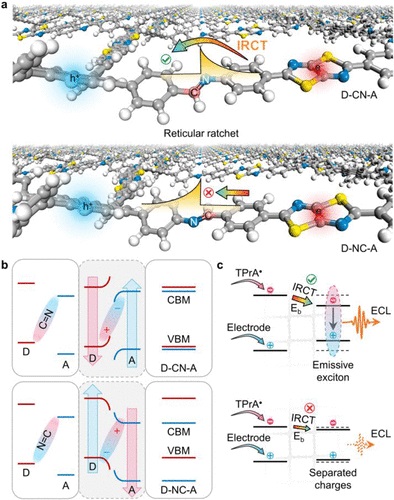

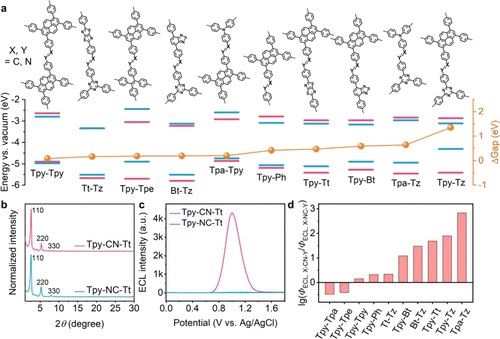

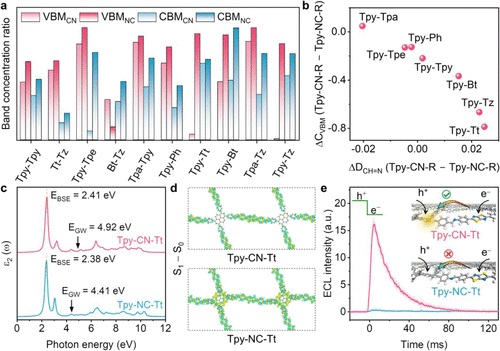

南京大学袁帅&雷建平&中国科学技术大学武晓君老师等报道的本篇文章(J. Am. Chem. Soc. 2024)中探讨了电化学发光(ECL)过程中电荷转移的精确控制问题。作者设计了10对基于亚胺的共价有机框架(COFs)作为网状棘轮,精细调控了框架内的电荷转移,以指导ECL从电化学和化学能量转换为光。研究发现,当给体-受体(D-A)方向与亚胺偶极一致时,能有效促进电荷迁移;而当D-A方向相反时,则显著阻碍电荷转移。特别是,电荷转移方向性的棘轮效应随着D-A对比度的增加而增强,导致ECL效率显著提高了680倍。此外,通过飞秒瞬态吸收光谱识别了电子从N端向C端转移的倾向,并发现了ECL效率与偶极差异之间的指数相关性。本研究为操纵电荷转移和设计下一代电化学设备提供了通用方法。

研究背景:

1. 在ECL领域,传统的发光体通过自由基阴离子和阳离子之间的随机碰撞产生ECL,导致ECL效率较低。

2. 尽管已有研究通过设计网状发光体来提高ECL效率,但如何精确控制电荷转移以进一步提高效率仍是一个挑战。

3. 作者提出了利用分子棘轮的概念,通过设计D-A对的COFs来调控框架内的电荷转移,实现了ECL效率的显著提升。

实验部分:

1. 合成网状棘轮COFs:

- 作者设计并合成了10对具有亚胺键的共价有机框架(COFs),这些COFs作为网状棘轮,通过精细调控分子间电荷转移来指导电化学发光(ECL)的转导。

- 利用含有给体-受体(D-A)单元的COFs,通过改变D-A单元的方向来调控电荷迁移,以此影响ECL效率。

2. 电荷转移方向性调控:

- 通过调整亚胺偶极的方向,研究者发现与D-A方向一致时能有效促进电荷迁移,而方向相反时则显著阻碍电荷转移。

3. ECL性能测试:

- 对合成的COFs进行了ECL测试,观察到D-A对比度增加时,ECL效率显著提高,最高可达680倍。

4. 电子结构计算与分析:

- 利用密度泛函理论(DFT)计算了COFs的电子结构,包括能带分布、前沿轨道分析以及激发态能量,以了解电荷转移的方向性和效率。

5. 瞬态吸收光谱分析:

- 使用飞秒瞬态吸收(fs-TA)光谱技术研究了COFs中电荷分离和复合的动力学过程。

6. 非绝热分子动力学模拟:

- 进行了非绝热分子动力学(NAMD)模拟,以评估电子-空穴复合过程的效率。

分析测试:

1. 粉末X射线衍射(PXRD):

- PXRD用于确认COFs的晶体结构和晶格参数,所有COF对展现出相似的PXRD模式。

2. 氮气吸附等温线:

- 通过77.3 K下的氮气吸附等温线测试,确定了COFs的孔径大小和比表面积。

3. 傅里叶变换红外光谱(FT-IR):

- FT-IR用于分析COFs中亚胺键的振动模式,发现D-CN-A样品的亚胺键伸缩振动峰相对于D-NC-A样品发生蓝移。

4. 固体核磁共振(NMR):

- 13C CP-MAS NMR揭示了D-CN-A样品中CH-N键的电子不足环境。

5. 紫外-可见吸收光谱:

- 测量了COFs的紫外-可见吸收特性,观察到D-A对比度变化对吸收峰位置的影响。

6. 光致发光(PL)光谱:

- PL光谱分析了COFs的荧光特性,发现D-A对比度的增加导致荧光峰红移。

7. 电子顺磁共振(EPR):

- EPR信号分析表明,在D-NC-A样品激发后观察到更强的信号,表明电荷分离增加。

8. ECL瞬态测量:

- 通过ECL瞬态测量,证实了D-CN-A样品在ECL发射中具有更高的效率。

9. DFT计算:

- DFT计算用于分析COFs的电子结构和能带分布,以及计算激发态能量和电荷转移方向性。

10. fs-TA光谱和NAMD模拟:

- fs-TA光谱和NAMD模拟结果揭示了电荷复合动力学,证实了棘轮效应在ECL转导中的有效性。

总结:

本文通过设计具有相反极性CH-N键的COFs,成功实现了对ECL过程中电荷转移的精确控制。通过改变D-A单元的排列方向,可以显著提高ECL效率,为电化学发光材料的设计提供了新的思路。

展望:

1. 探索这些材料在其他光电领域的应用,如有机光电器件、光催化等,并研究其在这些领域的性能表现。

Reticular Ratchets for Directing Electrochemiluminescence

文章作者:Rengan Luo, Xiao Luo, Haocheng Xu, Sushu Wan, Haifeng Lv, Beier Zou, Yufei Wang, Tianrui Liu, Chuang Wu, Qizhou Chen, Siqi Yu, Pengfei Dong, Yuxi Tian, Kai Xi, Shuai Yuan*, Xiaojun Wu*, Huangxian Ju, and Jianping Lei*

DOI:10.1021/jacs.4c03981

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c03981

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。