首页 >

行业动态 > 【MOF气体分离】:两种同构铜吡啶羧酸盐体系中二氧化碳和乙炔的反向分离

【MOF气体分离】:两种同构铜吡啶羧酸盐体系中二氧化碳和乙炔的反向分离

摘要:

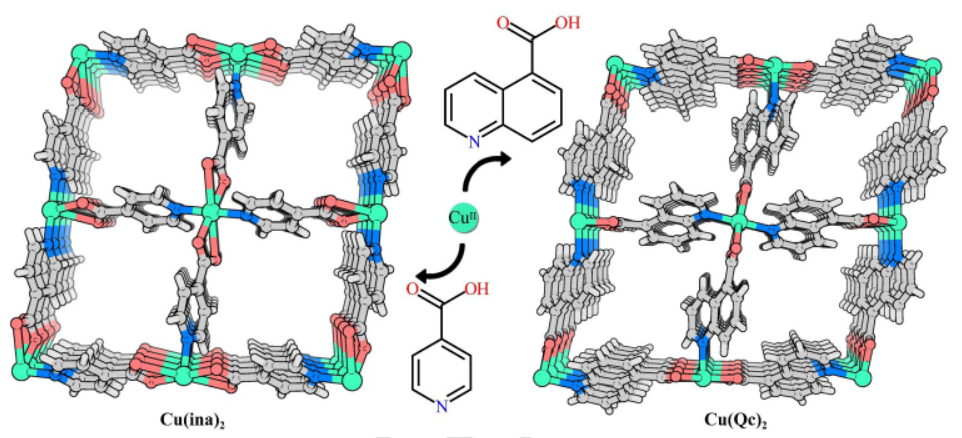

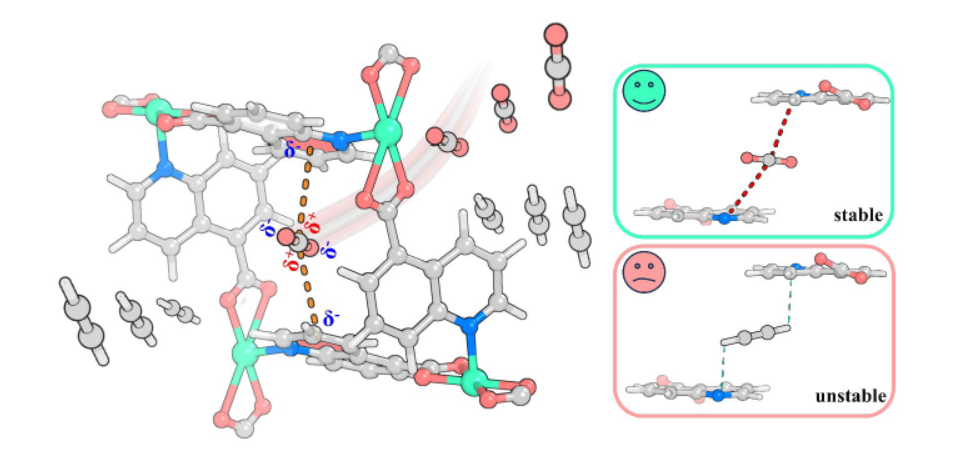

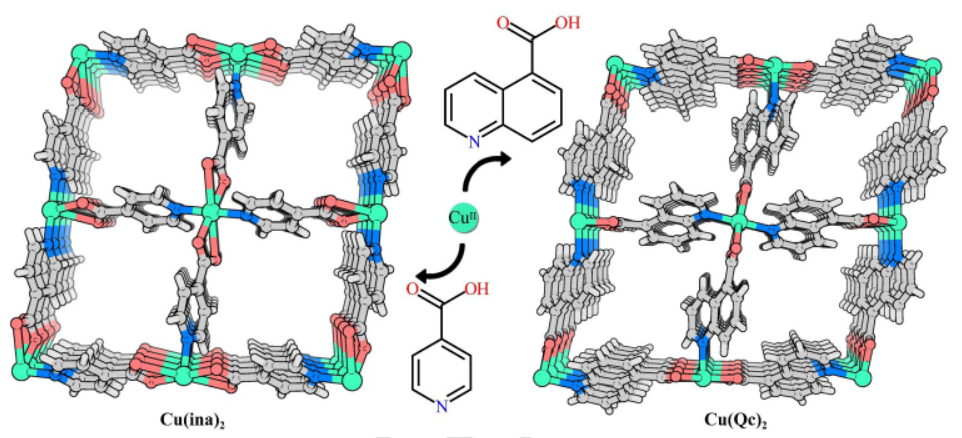

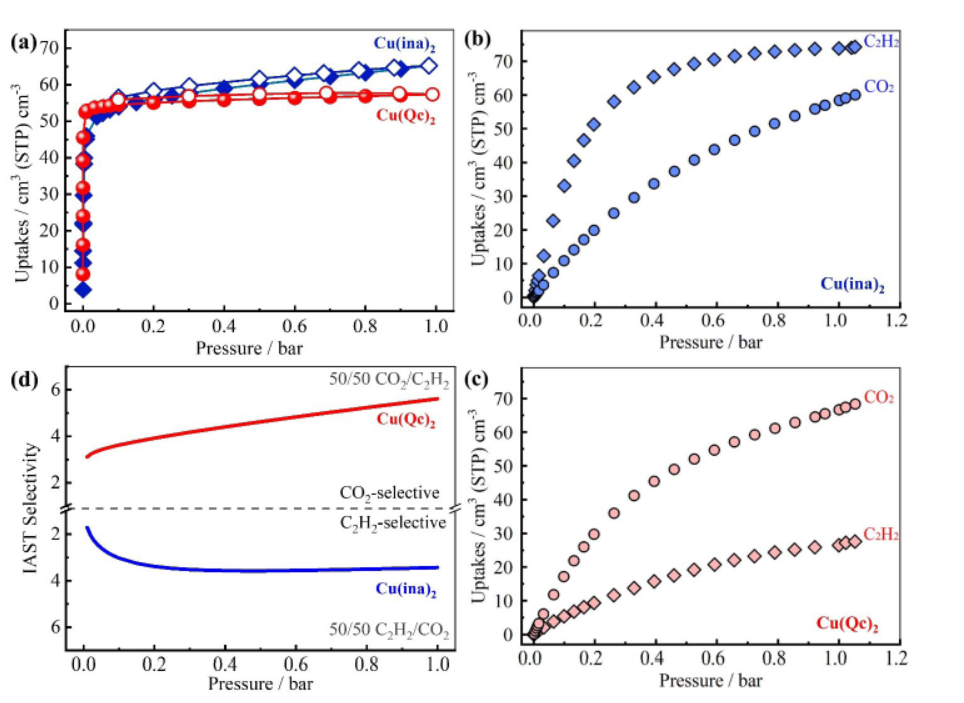

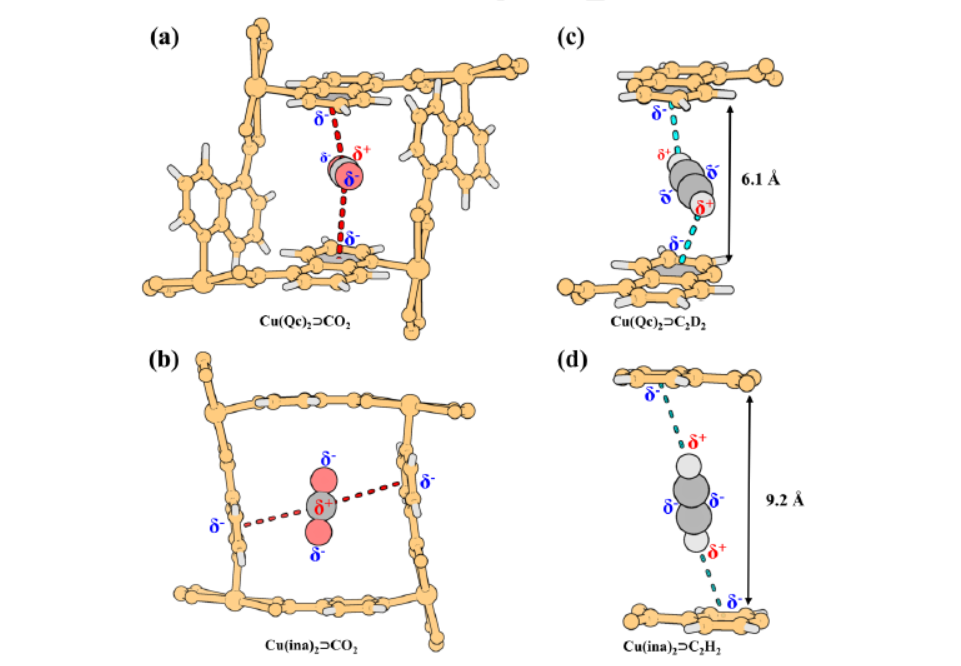

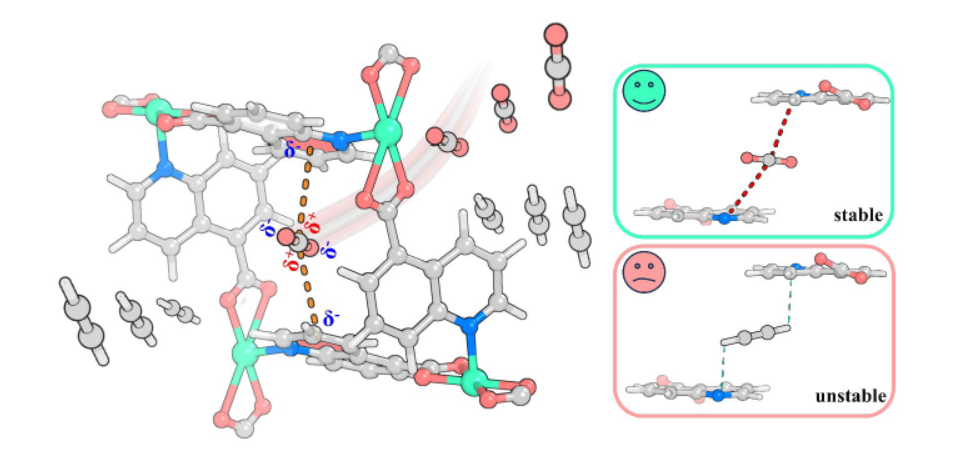

福建师范大学陈邦林老师等报道的本篇文章(Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202400823)中研究了在两种同构的超微孔金属-有机框架(MOFs)材料中,通过调节孔道结构实现二氧化碳(CO2)和乙炔(C2H2)的逆向分离。通常由于乙炔的极化能力更强,难以实现从乙炔中吸附分离出二氧化碳。然而,研究者们通过精确控制孔道尺寸和电势,使得铜异烟酸盐(Cu(ina)2)表现出对乙炔的选择性吸附,而铜喹啉-5-羧酸盐(Cu(Qc)2)则表现出对二氧化碳的选择性吸附。通过中子粉末衍射实验确认了CO2分子在Cu(Qc)2孔道中沿孔道的优选取向,而C2H2分子则因相反的四极矩而以扭曲的构型结合。动态突破实验验证了Cu(Qc)2在CO2/C2H2分离中的性能。

研究背景:

1)在工业中,乙炔是一种重要的气体化学品,常与二氧化碳混合存在,例如在甲烷的部分燃烧或烃类的催化裂解过程中。由于乙炔和二氧化碳分子尺寸相似,极性相近,难以通过传统方法有效分离。

2)已有研究主要集中在使用多孔材料,特别是MOFs进行气体吸附分离,但大多MOFs对乙炔的选择性吸附并不理想。

3)作者设计了两种同构的MOFs,通过调整孔道结构实现了对CO2的选择性吸附,从而逆向分离CO2和C2H2,这一策略在以往的研究中较为罕见。

实验部分:

1)合成实验:作者合成了Cu(ina)2和Cu(Qc)2两种MOFs,并通过溶剂热法进行制备。

2)物理化学性质表征:使用热重分析(TGA)、粉末X射线衍射(PXRD)、氮气物理吸附实验等对合成的MOFs进行了表征。

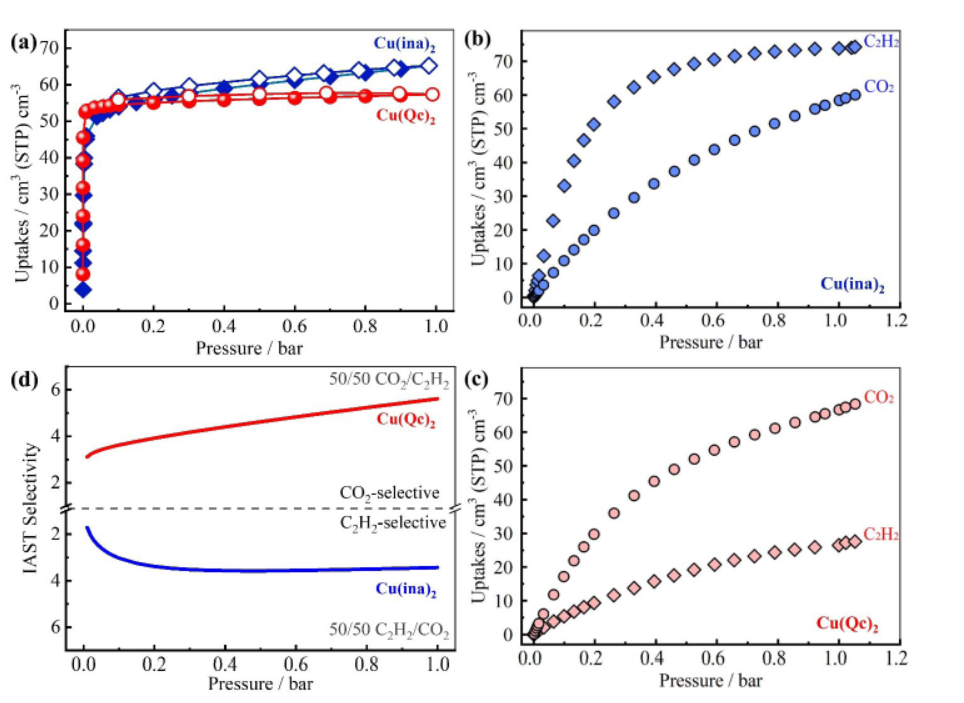

3)气体吸附实验:在298 K和195 K下对CO2和C2H2的吸附等温线进行了测量,并计算了吸附量和选择性。

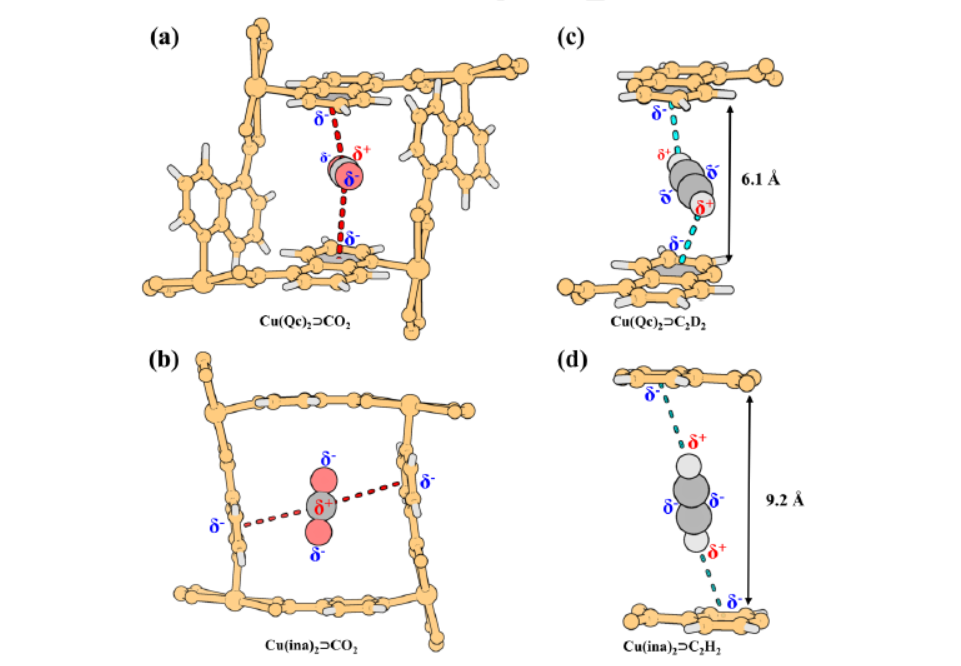

4)中子粉末衍射实验:对吸附了CO2和C2D2(氘代乙炔)的Cu(Qc)2样品进行了中子粉末衍射,以确定气体分子在MOFs孔道中的吸附位置。

5)动态突破实验:在实际条件下,使用Cu(Qc)2填充的柱子对CO2/C2H2混合物进行了分离实验,验证了材料的分离性能。

分析测试:

1)比表面积和孔径分析:通过氮气吸附等温线计算了Cu(Qc)2和Cu(ina)2的BET比表面积,分别为238 m² g⁻¹和230 m² g⁻¹。

2)吸附量和选择性:Cu(ina)2在298 K和1 bar条件下对C2H2的吸附量为73.8 cm³ cm⁻³,对CO2为58.3 cm³ cm⁻³,C2H2/CO2选择性为3.4。而Cu(Qc)2对CO2的吸附量为66.6 cm³ cm⁻³,对C2H2为26.5 cm³ cm⁻³,CO2/C2H2选择性为5.6。

3)吸附热分析:使用Clausius-Clapeyron方程计算了CO2和C2H2在Cu(Qc)2上的吸附热,分别为31.7 kJ mol⁻¹和21.4 kJ mol⁻¹。

4)中子粉末衍射结果:确定了CO2分子在Cu(Qc)2孔道中的侧向排列,而C2H2分子则因孔道尺寸限制而以非理想构型结合。

总结:

1)本文通过精确控制MOFs的孔道结构,成功实现了CO2和C2H2的逆向分离。Cu(ina)2表现出对乙炔的选择性吸附,而Cu(Qc)2则对二氧化碳表现出显著的选择性吸附。

2)中子粉末衍射实验揭示了气体分子在MOFs孔道中的吸附取向,动态突破实验验证了Cu(Qc)2在实际条件下的CO2/C2H2分离性能。这项工作为设计用于重要分离过程的微孔MOFs提供了新的策略。

展望:

1)进一步研究MOFs在长期循环使用中的稳定性和抗中毒能力。

2)探索MOFs的规模化合成方法,以降低成本并提高实际应用的可行性。

3)研究这些MOFs在其他重要气体分离过程中的性能,如氢气纯化或二氧化碳捕集。

4)通过计算化学方法进一步研究气体分子在MOFs孔道中的吸附动力学和扩散机制。

Reverse Separation of Carbon Dioxide and Acetylene in Two Isostructural Copper Pyridine-Carboxylate Frameworks

文章作者:Jing-Hong Li, You-Wei Gan, Jun-Xian Chen, Rui-Biao Lin, Yisi Yang, Hui Wu, Wei Zhou, Banglin Chen, Xiao-Ming Chen

DOI:10.1002/anie.202400823

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202400823

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。