首页 >

行业动态 > 【UIO-66选择性吸附离子】:MOF膜中嵌入冠醚实现单价离子的完全脱水和快速传输

【UIO-66选择性吸附离子】:MOF膜中嵌入冠醚实现单价离子的完全脱水和快速传输

摘要:

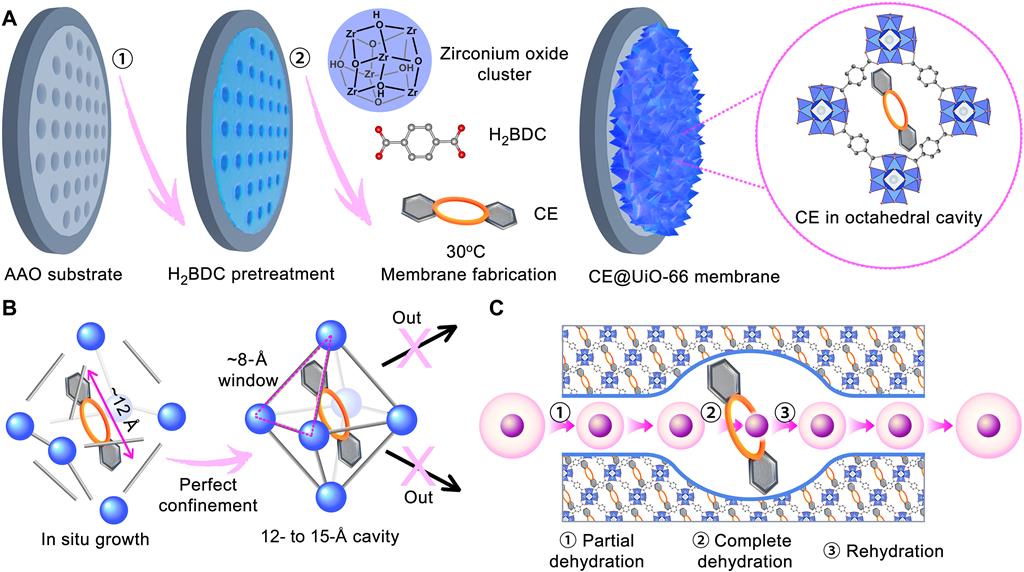

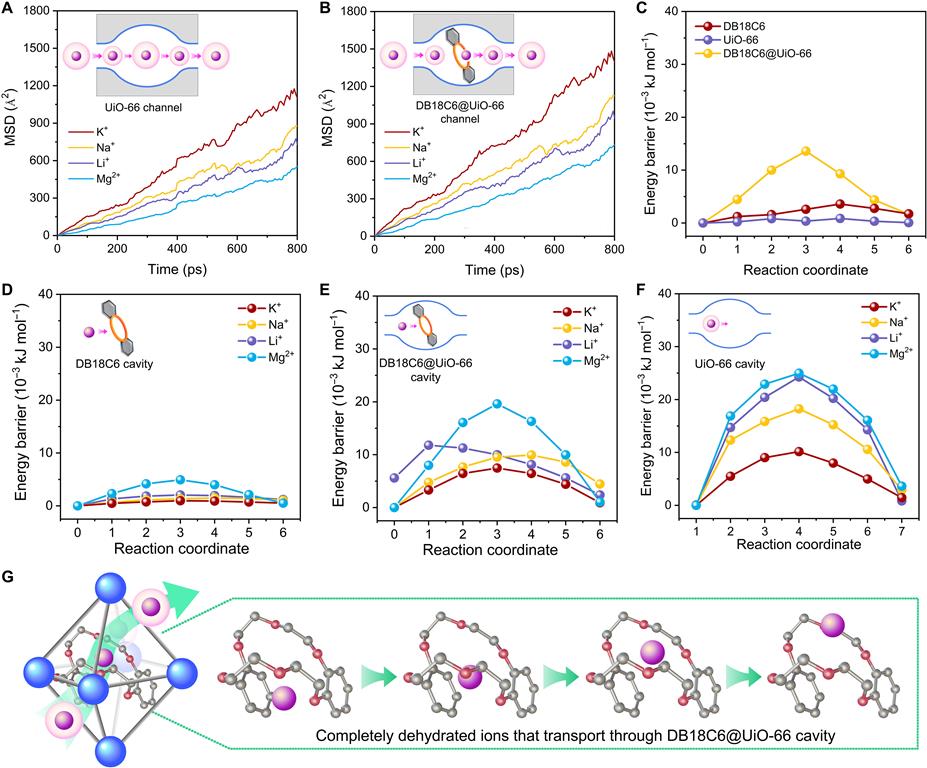

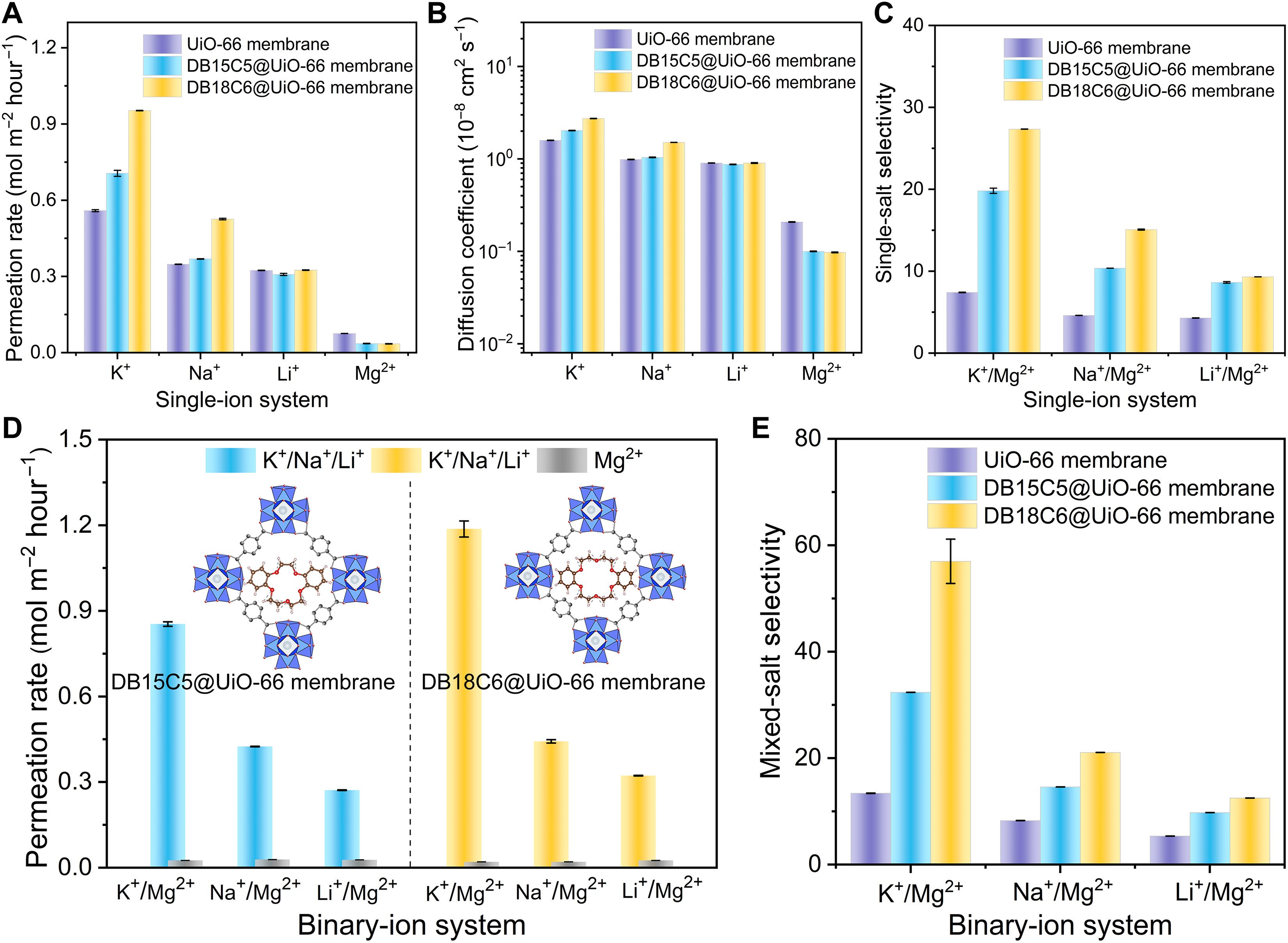

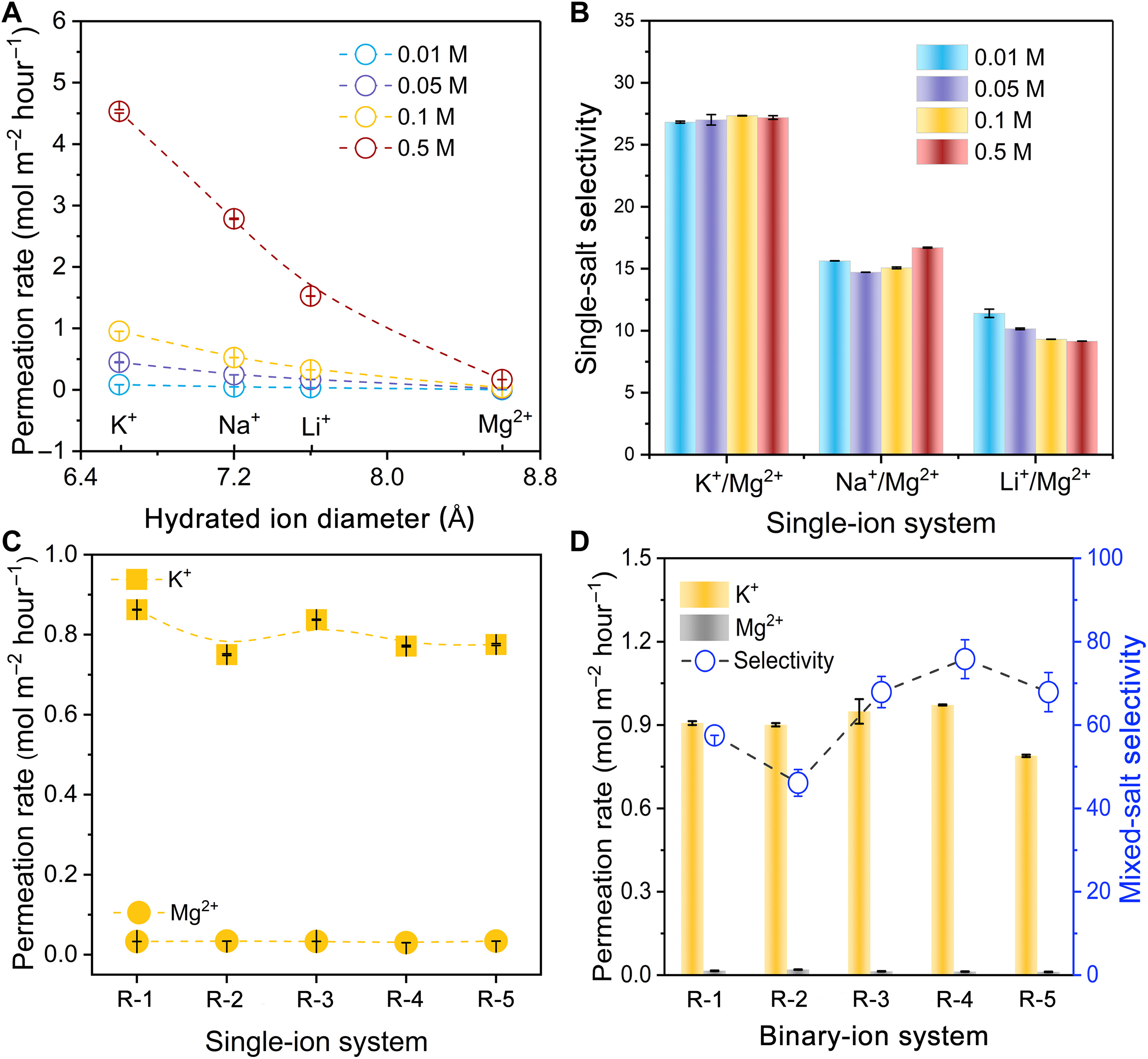

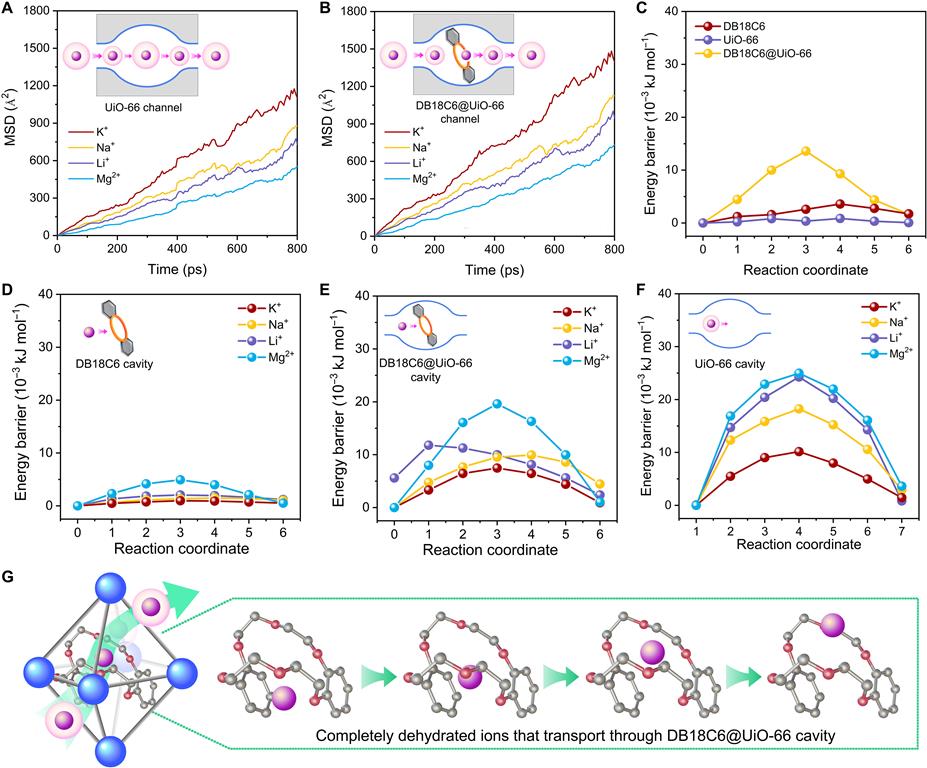

中国科学技术大学徐铜文&李兴亚老师等报道的本篇文章(Sci. Adv.2024, 10,eadn0944)中报道了一种在温和条件下原位生长的冠醚@UiO-66膜,该膜通过尺寸筛选和相互作用筛选效应的结合,实现了单离子的完全脱水,从而提高了单离子传输速率和单/双价离子选择性。特别是,DB18C6@UiO-66膜表现出了1.2摩尔/平方米/小时的K+渗透速率和57的K+/Mg2+单/双价离子选择性。理论计算和模拟表明,离子在通过DB18C6@UiO-66腔体时完全脱水,且能量势垒低于UiO-66腔体。该工作为开发高效离子分离膜提供了一种策略,并通过整合尺寸筛选和相互作用筛选来阐明离子脱水对快速离子传输的影响。

研究背景:

1. 基于膜的选择性单离子分离是提取盐卤水和盐水中锂的关键步骤。单离子和双价离子的水合离子尺寸和电荷相似,使得它们之间的分离成为一个巨大挑战。

2. 传统纳米多孔膜基于相同电荷排斥分离单离子和双价离子,但这抑制了单离子和双价离子的传输。新兴的亚纳米多孔膜通过孔径筛选效应实现单离子的选择性分离和双价离子的排除。

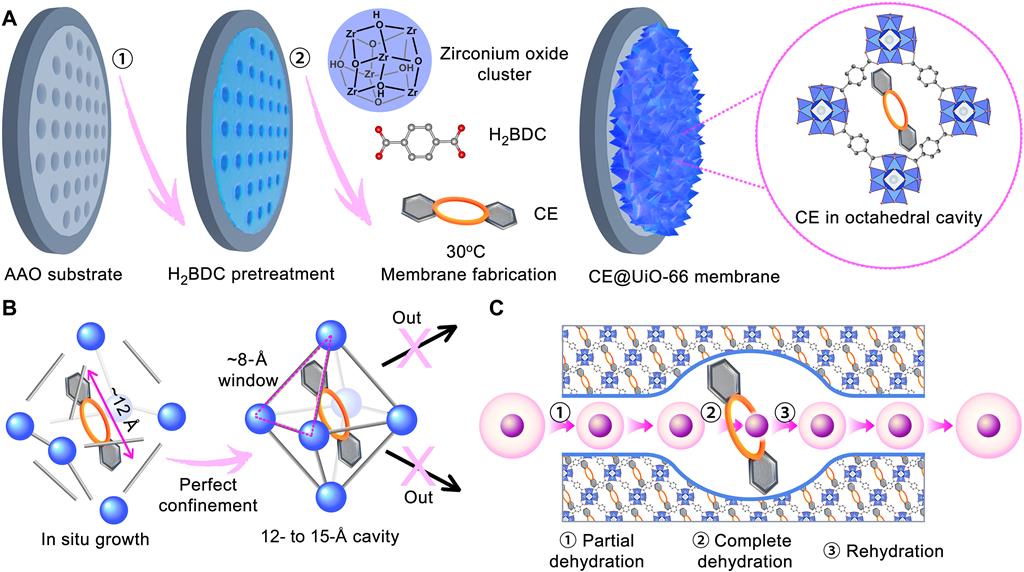

3. 本研究通过在UiO-66腔体中完美限制尺寸匹配的冠醚,实现了单离子的完全脱水,从而提高了单离子传输速率和选择性。通过原位生长方法在温和条件下制备了无裂纹的CE@UiO-66膜,并通过理论模拟和计算支持实验观察。

实验部分:

1. UiO-66和CE@UiO-66膜的制备:

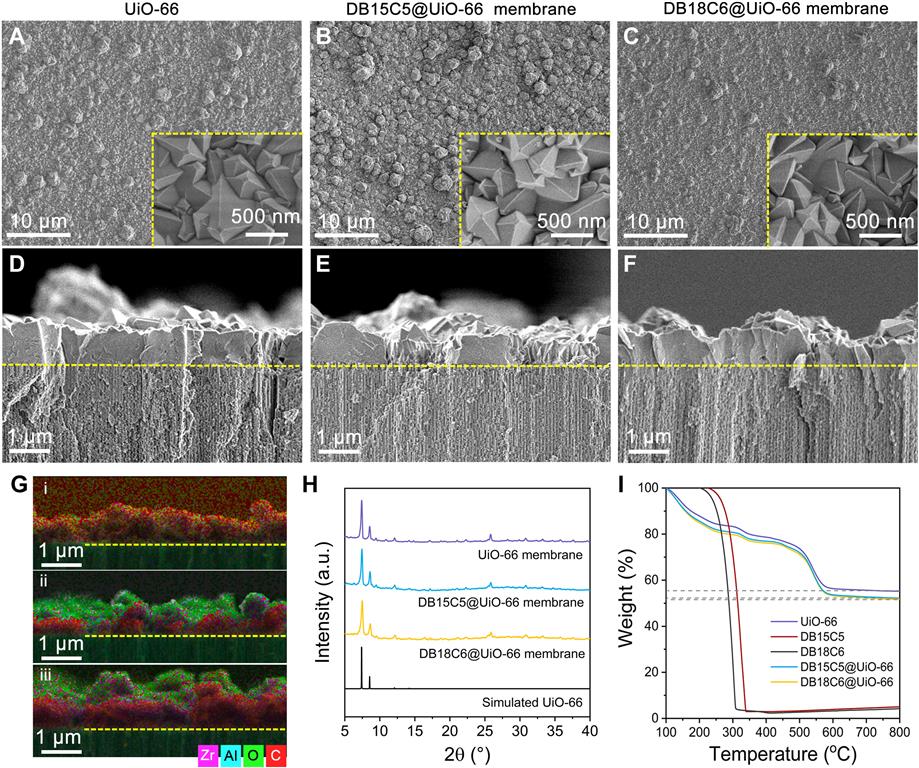

- 在温和条件下,通过原位限制和生长方法在阳极氧化铝(AAO)基底上制备了UiO-66、DB15C5@UiO-66和DB18C6@UiO-66膜。

- AAO基底先用对苯二甲酸(H2BDC)处理,以形成MOF膜生长的种子层。

- 在Teflon容器中,将种子化的AAO基底安装好,加入氧化锆簇、H2BDC和冠醚(DB15C5或DB18C6),在30°C下反应24小时。

2. 离子传输性能测试:

- 使用浓度驱动扩散实验研究了UiO-66和CE@UiO-66膜中的离子传输性能。

- 采用0.1M的LiCl、NaCl、KCl和MgCl2水溶液作为单离子系统的进料溶液,而渗透侧为去离子水。

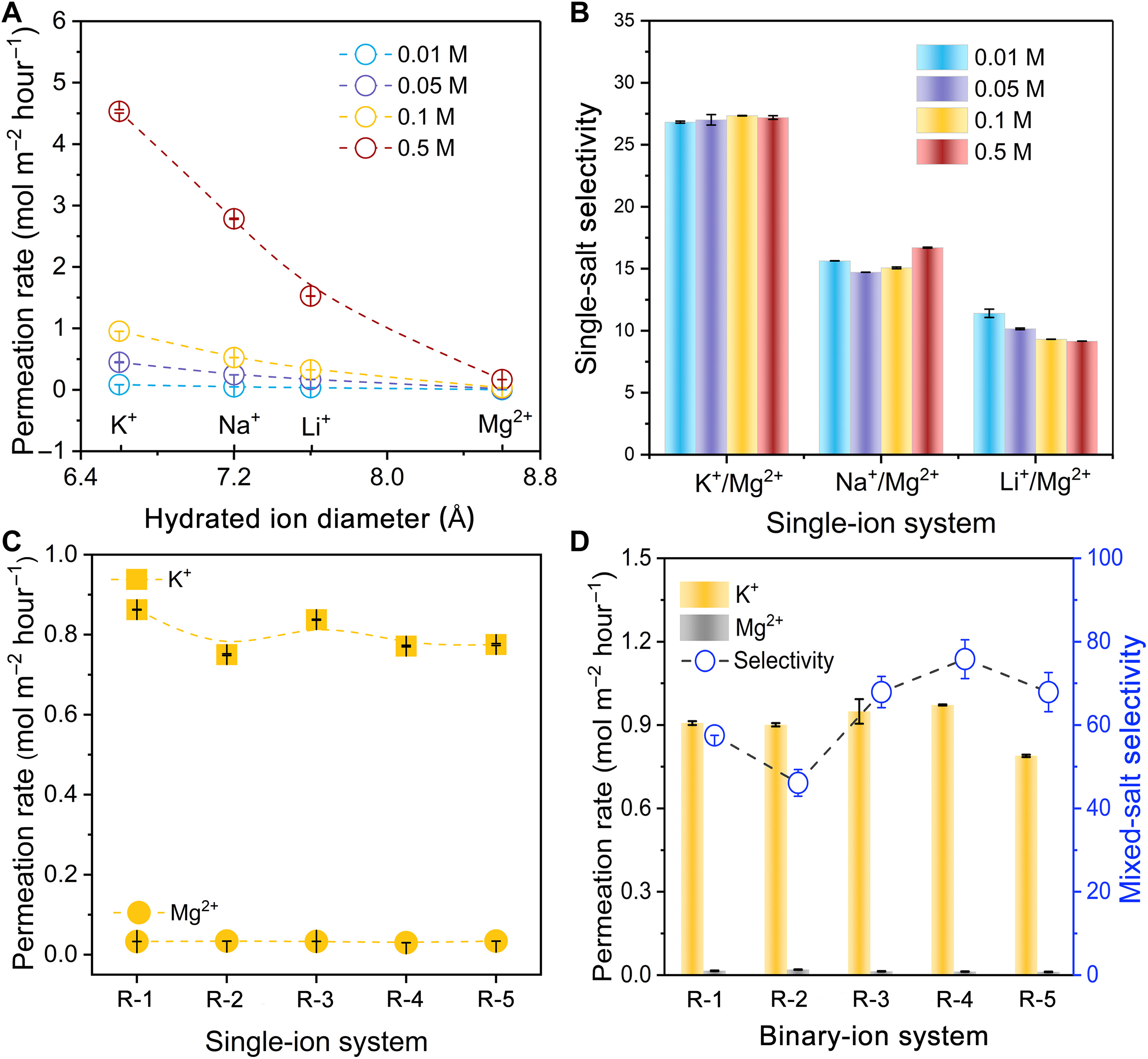

3. 膜的稳定性测试:

- 在盐溶液中研究了UiO-66、DB15C5@UiO-66和DB18C6@UiO-66膜的稳定性,并在7天后测试了它们的晶体结构。

4. 离子传输机制研究:

- 使用分子动力学(MD)模拟和第一性原理计算研究了离子在UiO-66和DB18C6@UiO-66通道中的传输机制。

分析测试:

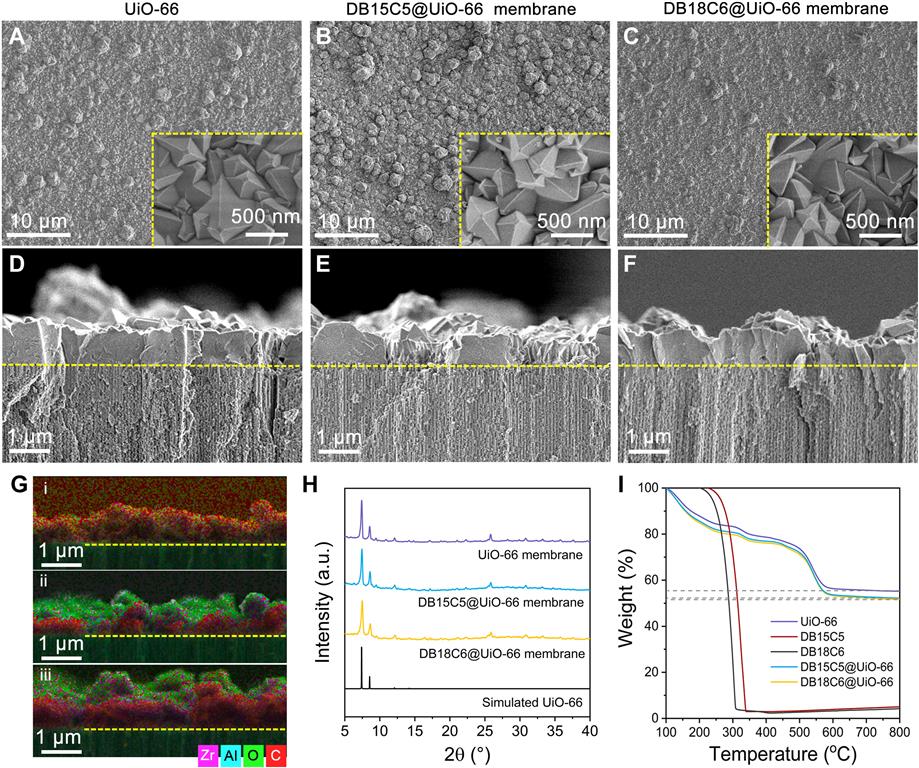

1. 结构表征:

- 使用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对UiO-66和CE@UiO-66膜的结构进行了表征。

- 通过热重分析(TGA)和X射线光电子能谱(XPS)确认了MOF的化学结构。

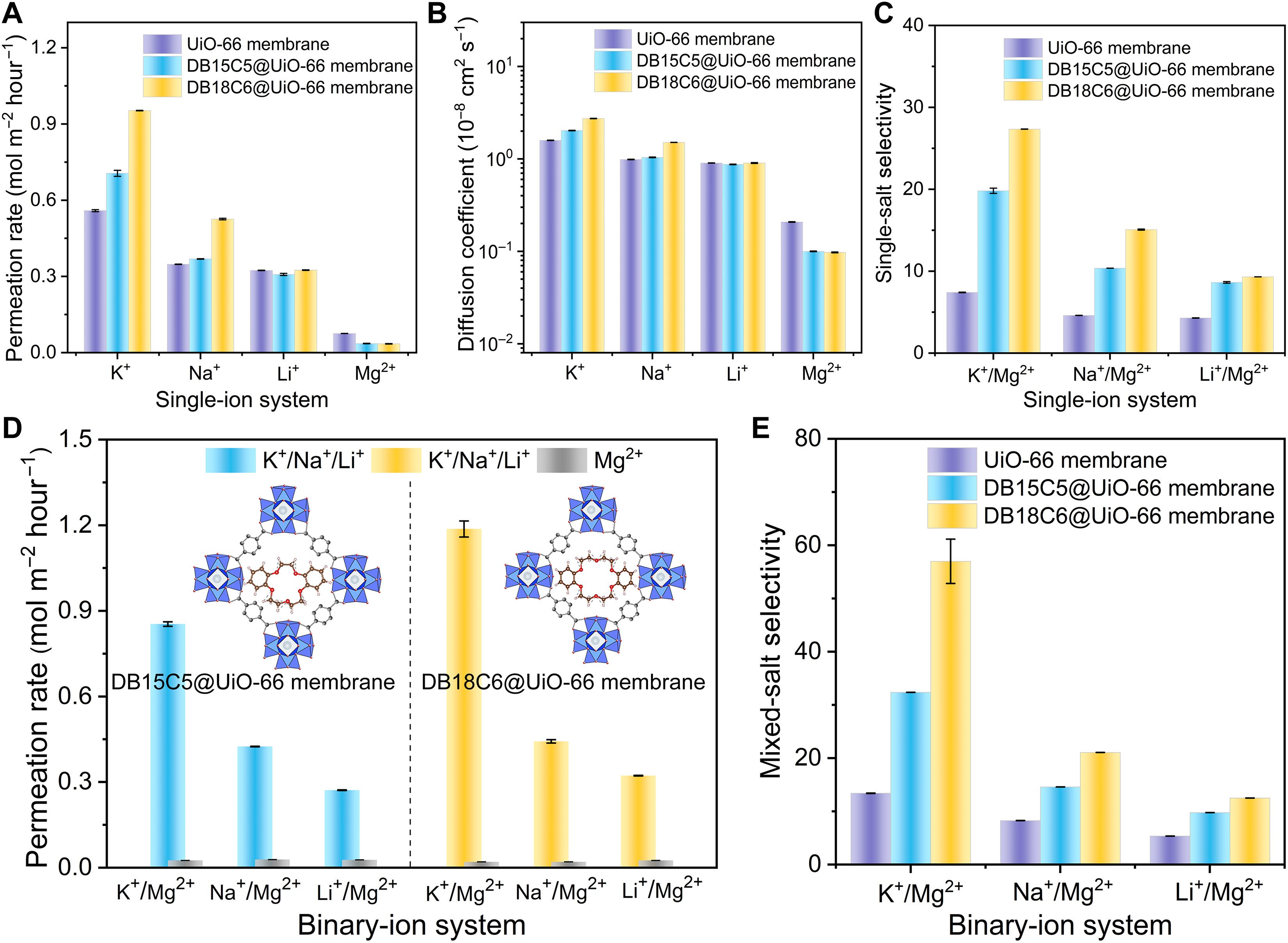

2. 离子传输性能:

- 通过感应耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测量了渗透溶液中各种离子的浓度。

- DB18C6@UiO-66膜的K+渗透率达到1.2 mol m² hour⁻¹,K+/Mg2+选择性达到57。

3. 理论模拟和计算:

- MD模拟计算了离子在MOF通道中的扩散系数,并通过第一性原理计算研究了离子在DB18C6和DB18C6@UiO-66腔体中的传输能量势垒。

总结:

1. 本研究通过在UiO-66腔体中完美嵌入冠醚,制备了无裂纹的CE@UiO-66膜,这些膜在单离子传输速率和选择性方面相较于原始UiO-66膜有显著提升。

2. 这一成果归功于尺寸筛选和相互作用筛选效应的结合,实现了单离子的完全脱水。理论模拟和计算支持了实验观察,表明完全脱水的离子能够通过DB18C6@UiO-66通道,具有较低的能量势垒。这项工作为设计和构建高效离子分离膜提供了指导。

展望:

1. 研究更长时间的稳定性测试,以验证CE@UiO-66膜在实际应用中的耐久性。

2. 探索在更大尺寸基底上生长MOF膜的方法,以实现CE@UiO-66膜的规模化生产。

3. 研究不同类型的冠醚在UiO-66或其他MOF结构中的性能,以进一步提升离子传输速率和选择性。

Perfect confinement of crown ethers in MOF membrane for complete dehydration and fast transport of monovalent ions

文章作者:Tingting Xu, Bin Wu, Wenmin Li, Yifan Li, Yanran Zhu, Fangmeng Sheng, Qiuhua Li, Liang Ge, Xingya Li, Huanting Wang, Tongwen Xu

DOI:10.1126/sciadv.adn0944

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn0944

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。