首页 >

行业动态 > 【介孔MOF形貌控制】:简便双模板定向连续组装法合成中空多壳层介孔金属有机框架材料

【介孔MOF形貌控制】:简便双模板定向连续组装法合成中空多壳层介孔金属有机框架材料

摘要:

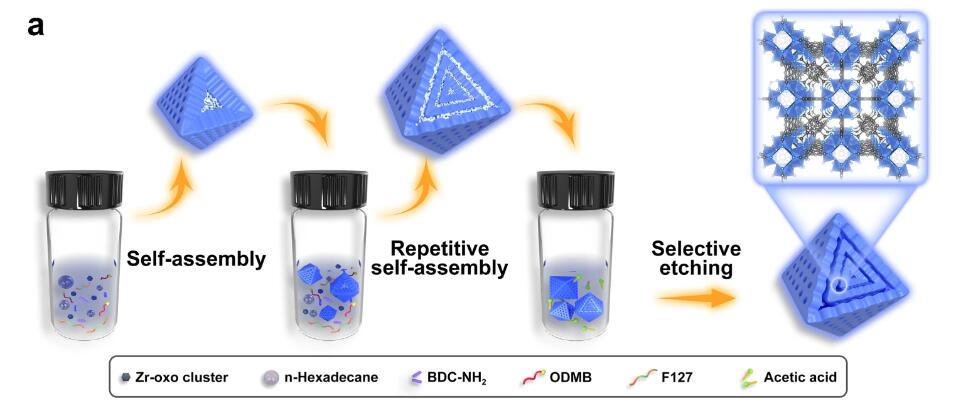

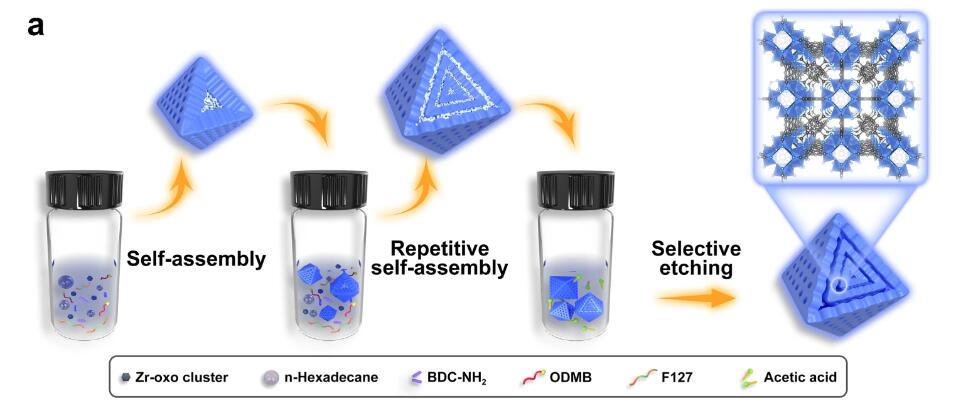

1)吉林大学关卜源团队发表的文章(Nat Commun 2023, 14, 8062 )中提出了一种简便的双模板定向连续组装策略,用于制备具有可接近的隔室环境、丰富的异质界面和多样骨架结构的中空多壳层介孔金属-有机骨架(MOF)颗粒。

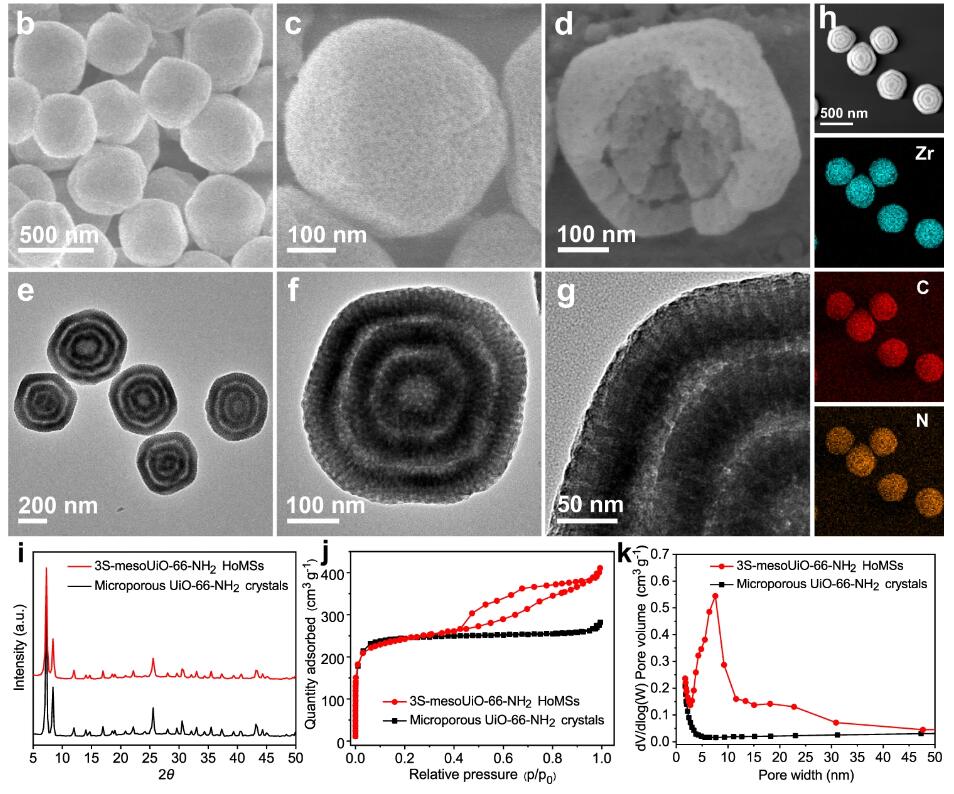

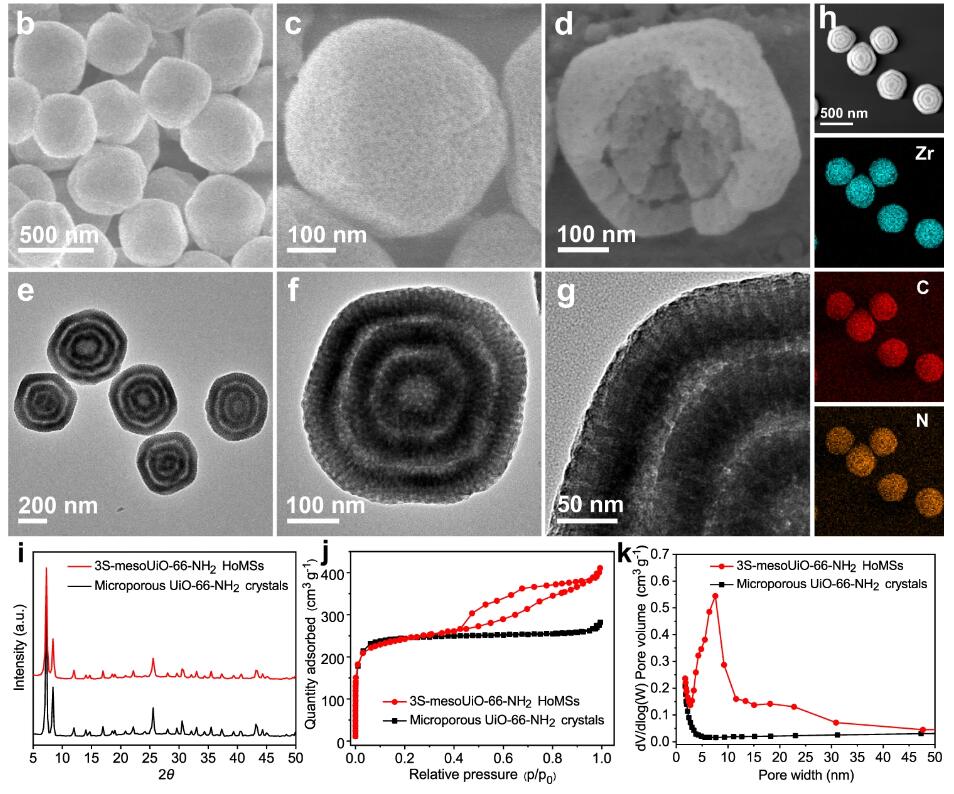

2)该方法通过一步选择性刻蚀交替生长的两种不同介孔结构层的多层MOF,实现了单分散中空多壳层介孔UiO-66-NH2颗粒的制备。这种策略可以制备具有可控壳层数量、可接近的介孔通道、大孔体积、可调壳层厚度和腔室尺寸的中空多壳层介孔UiO-66-NH2纳米结构。

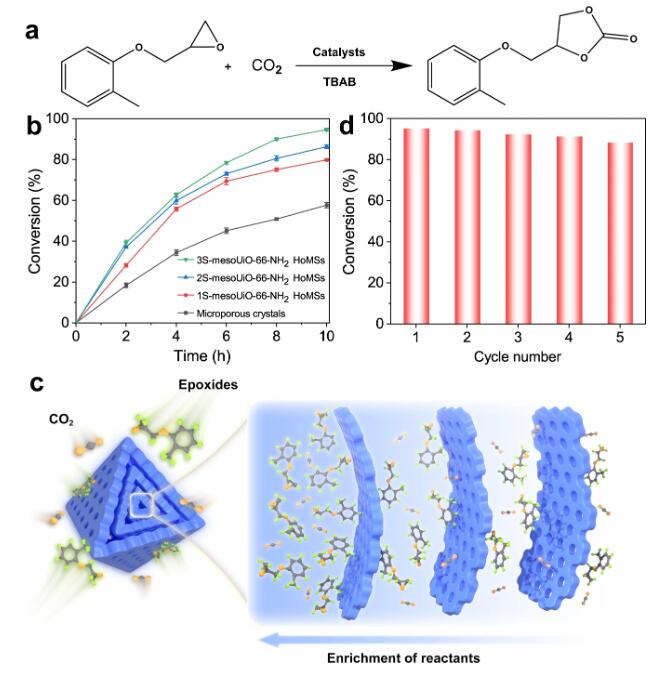

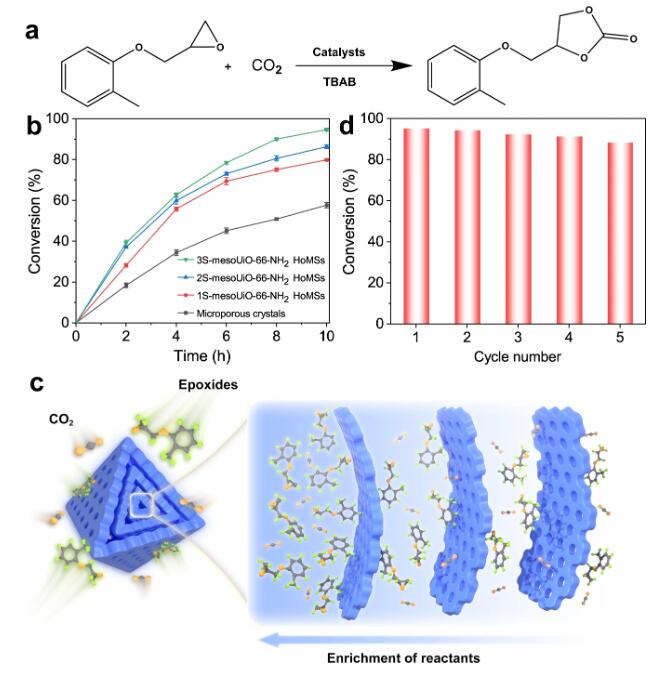

3)得益于高度可接近的Lewis酸性位点以及多隔室结构对反应物的富集,所得中空多壳层介孔UiO-66-NH2颗粒在CO2环加成反应中表现出增强的催化活性。双模板定向连续组装策略为合理构建具有特定物理化学特性的精细分级MOF纳米结构铺平了道路。

研究背景:

1)MOF在催化、能源转化和生物技术等领域面临着质量传递受限的问题,微孔结构阻碍了反应物在孔道系统中的扩散,难以充分利用MOF颗粒内部的催化活性位点。

2)其他学者提出了制备介孔MOF颗粒的方法,通过两亲性分子模板与MOF前驱体的协同自组装实现,但所得介孔MOF均为均一骨架,难以形成具有可控非均一性的介孔结构。

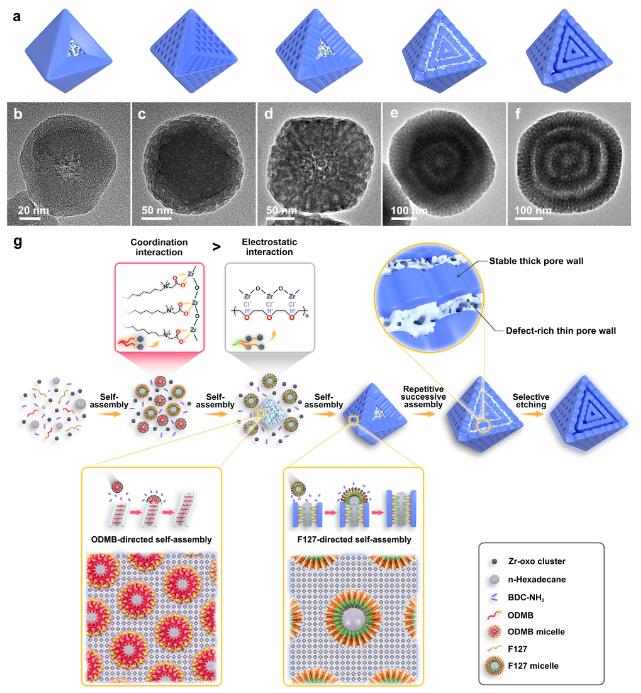

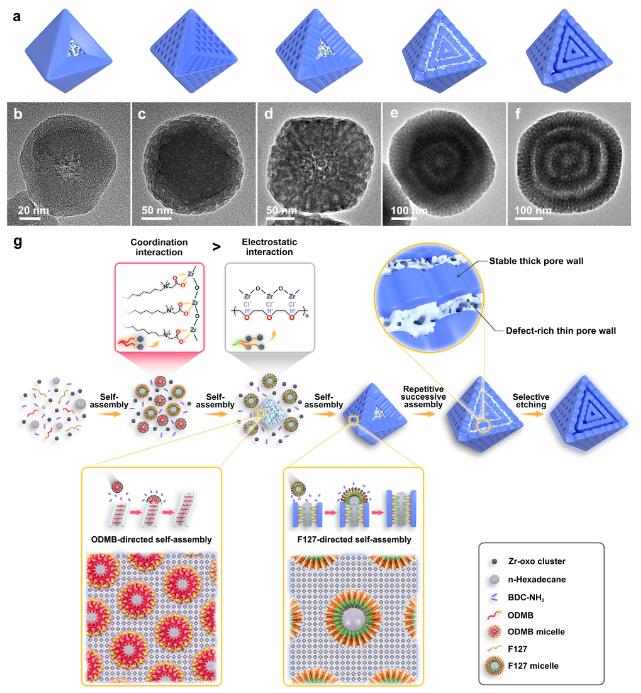

3)本文作者提出了双模板定向连续组装策略,通过两种不同软模板ODMB和F127与MOF前驱体的序列组装,制备具有交替两种不同介孔结构层的非均一MOF颗粒,再选择性刻蚀化学稳定性较差的层,得到具有高度开放介孔通道的中空多壳层介孔MOF颗粒。这是对现有方法的重要创新和改进。

实验部分:

1)制备了具有交替两种不同介孔结构层(由ODMB和F127分别导向形成)的非均一UiO-66-NH2颗粒作为前驱体。

2)通过调节非均一介孔MOF层的生长次数(1-7次),可精确控制所得中空多壳层介孔UiO-66-NH2颗粒的壳层数(1-7层)。

3)通过调节初始反应液中乙酸浓度(1.94-3.01 M)和种子颗粒用量(20-80%),可调控所得颗粒的壳层厚度(30-60 nm)、内腔尺寸(30-240 nm)和壳层间距(25-75 nm)。

4)实验证实了该方法的普适性,成功制备了中空双壳层介孔Hf-UiO-66-NH2和MOF-801颗粒。

5)这些实验结果实现了对中空多壳层介孔MOF颗粒的精细结构调控,突破了现有方法的局限性。

分析测试:

1)N2吸附等温线和BJH孔径分布结果表明,3S-mesoUiO-66-NH2具有812 m2/g的比表面积、0.64 cm3/g的总孔体积和7.6 nm的介孔尺寸,证实了其高度开放的介孔结构。

2)与常规微孔UiO-66-NH2晶体相比,3S-mesoUiO-66-NH2对亚甲基蓝模型分子表现出更快的吸附动力学和更高的吸附容量,壳层数越多吸附性能越好,揭示了多隔室中空结构有利于客体分子富集的机理。

3)在CO2环加成反应中,3S-mesoUiO-66-NH2的催化活性明显高于微孔MOF,且随壳层数增加而提高。3S-mesoUiO-66-NH2对甲基取代的环氧丙烷和癸基取代的环氧十二烷的转化率分别提高58%和近2倍,表明介孔多壳层结构增强了反应物尤其是大分子的传质,从而提高催化效率。

以上分析测试结果揭示了中空多壳层介孔结构在客体分子富集和催化动力学增强方面的优势和机理。

总结:

1)发展了一种双模板定向连续组装方法,通过交替生长两种不同介孔MOF层再选择性刻蚀,制备了中空多壳层介孔UiO-66-NH2颗粒。

2)所得颗粒具有可控的壳层数(1-7)、开放的介孔通道(7.6 nm)、大孔体积(0.64 cm3/g)、可调的壳层厚度和腔室尺寸。

3)得益于开放隔室、丰富可接近的活性位点和独特的多壳中空结构,介孔UiO-66-NH2在CO2环加成反应中表现出增强的催化活性和良好稳定性。

4)该方法为合理构建介孔拓扑复杂的MOF纳米结构提供了新思路,有望拓展MOF在多领域的应用。

展望:

1)本文只考察了壳层数、孔径等几何结构参数对催化性能的影响,进一步研究化学组成(如金属种类、有机配体官能团)的调控及其构效关系。

2)除Lewis酸性催化反应外,进一步将中空多壳层介孔MOF拓展到其他类型催化反应,如氧化还原、光催化等,充分发挥其结构优势。

A facile dual-template-directed successive assembly approach to hollow multi-shell mesoporous metal–organic framework particles

文章作者:Haidong Xu, Ji Han, Bin Zhao, Ruigang Sun, Guiyuan Zhong, Guangrui Chen, Yusuke Yamauchi & Buyuan Guan

DOI:10.1038/s41467-023-43259-2

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-43259-2#article-info