首页 >

行业动态 > 【In-MOF材料】:富含微晶氧化铜的铟基金属有机框架用于高效电催化还原二氧化碳制备甲酸盐

【In-MOF材料】:富含微晶氧化铜的铟基金属有机框架用于高效电催化还原二氧化碳制备甲酸盐

摘要:

中国科学院上海硅酸盐研究所严雅老师等报道的本篇文章(Small 2024, 2400441)中设计合成了一种表面富含微晶CuO(111)的铟基金属有机框架材料MIL-68(In)/CuO,用于电催化还原CO2生成甲酸盐。得益于CuO(111)微晶壳层和形成的In-Cu双活性位点界面,MIL-68(In)/CuO在流动电解池中于-0.7 V vs. RHE的低电位下,对甲酸盐的法拉第效率高达89.7%。基于MIL-68(In)/CuO的膜电极组件电解池在3.1 V时展现出640.3 mA cm-2的优异电流密度,并且能在2.7 V电压下以200 mA cm-2电流密度稳定运行180小时。通过一系列电化学表征研究揭示,引入CuO能够加快CO2还原中间体*HCOO-的形成速率,并抑制竞争的析氢反应。本工作不仅深入研究了In/Cu复合催化剂上CO2还原反应路径的机理,也为CO2电催化还原反应界面设计提供了有效策略。

研究背景:

(1) 大量CO2排放导致大气碳含量急剧上升,是全球变暖的主要原因。电催化还原CO2被认为是一种有效方法,可以捕获和转化CO2为有价值的燃料和化学品,从而减少大气CO2含量,产生可再生清洁能源。

(2) 在各种CO2还原产物中,甲酸盐从技术经济角度看是一种高附加值化学品。In基化合物因其高氧亲和力和弱氢亲和力而在CO2还原制备甲酸盐方面表现出优异选择性,被认为是有前景的电催化剂,但其应用受限于低本征活性和电流密度。

(3) 本文作者在前人研究的基础上,通过界面工程调控催化剂表面组成,设计了一种Cu/CuO(111)修饰的新型In基催化剂MIL-68(In)/CuO。利用金属有机框架的原子/模块级组装和配位过程,实现了对In中心和有机配体的精细调控和均匀修饰。

实验部分:

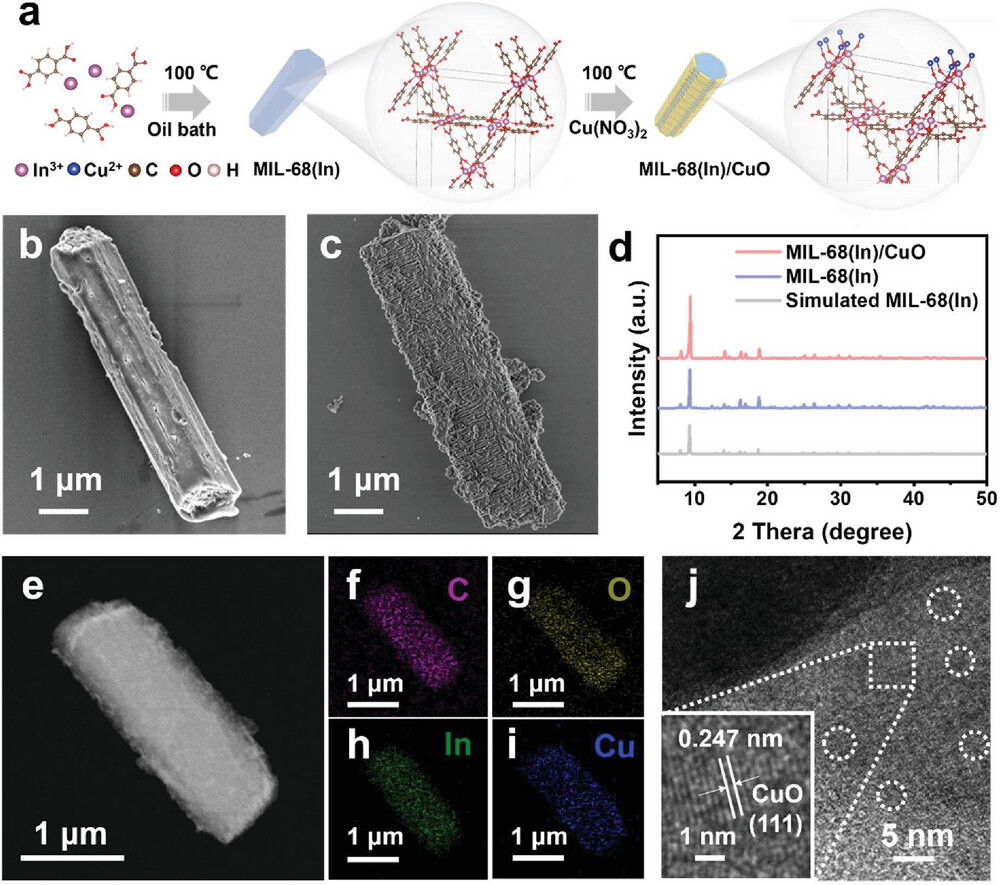

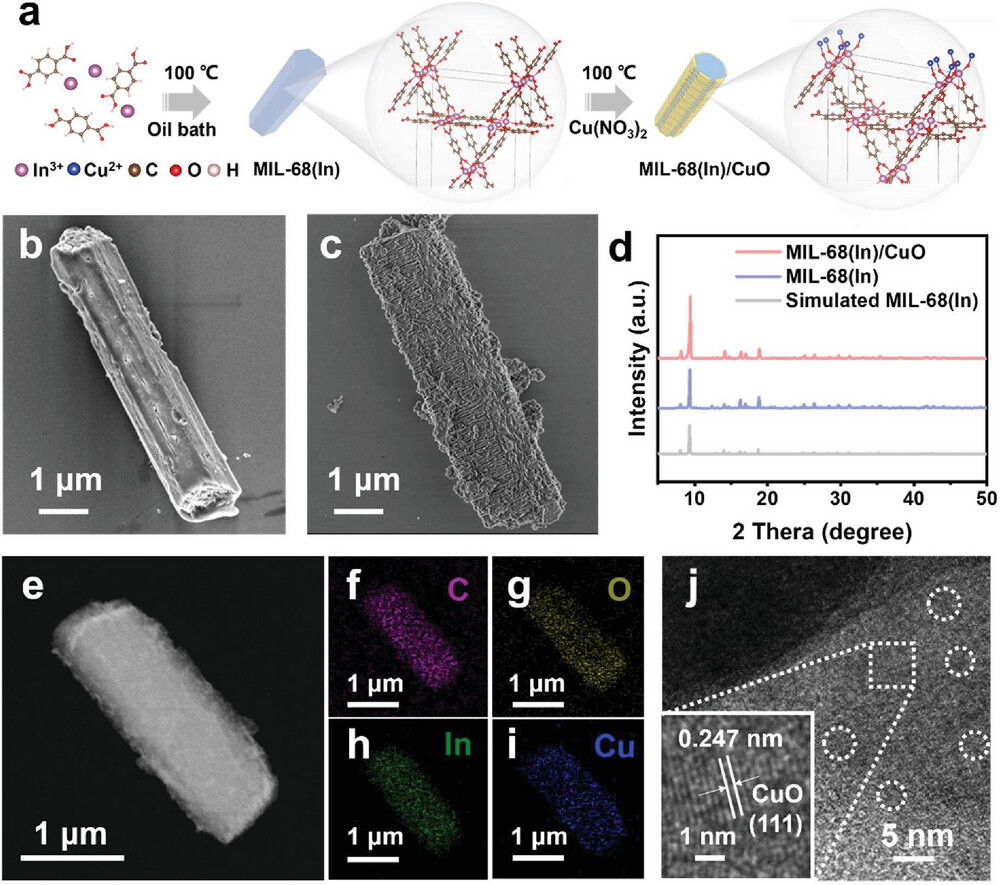

(1) 首先通过In离子与对苯二甲酸配位合成得到纳米棒状MIL-68(In),再将其加热浸渍于硝酸铜溶液中,在MIL-68(In)表面原位生长出约0.2 μm厚的纳米CuO层,形成MIL-68(In)/CuO异质结构。

(2) 利用XRD、SEM、TEM、EDS、FT-IR、拉曼光谱等表征手段对材料形貌和结构进行分析。结果表明,CuO以微晶形式均匀分布于MIL-68(In)表面,暴露出大量CuO(111)晶面,且并未参与MIL-68(In)骨架的配位。

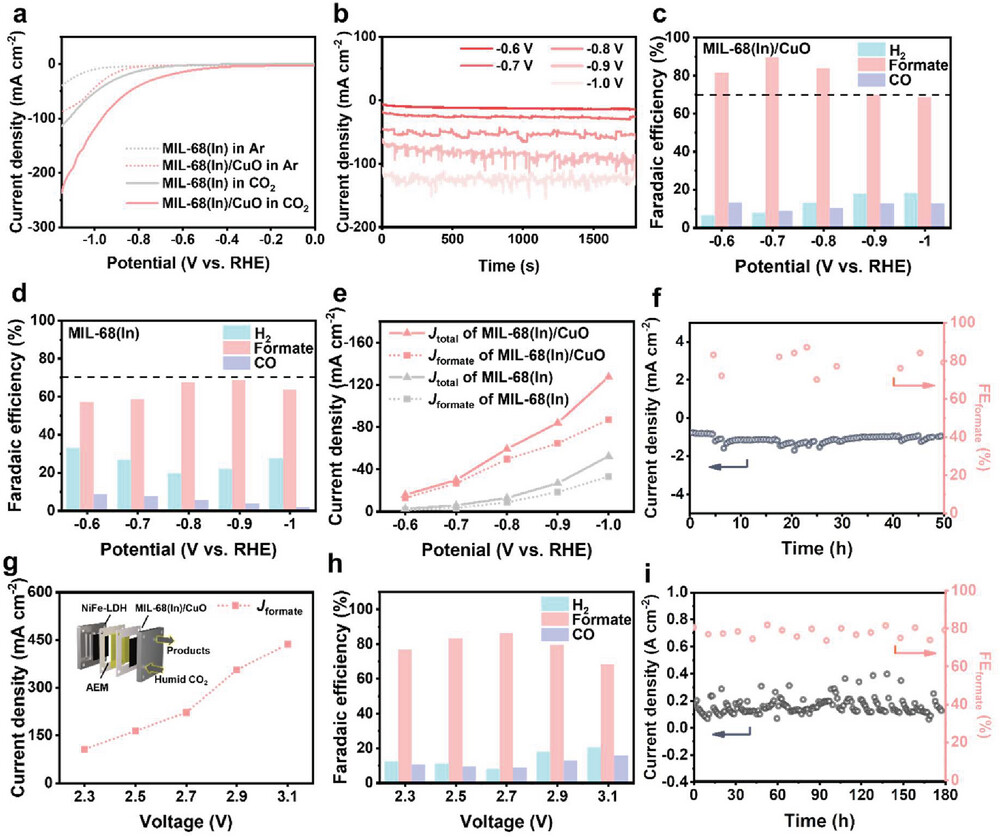

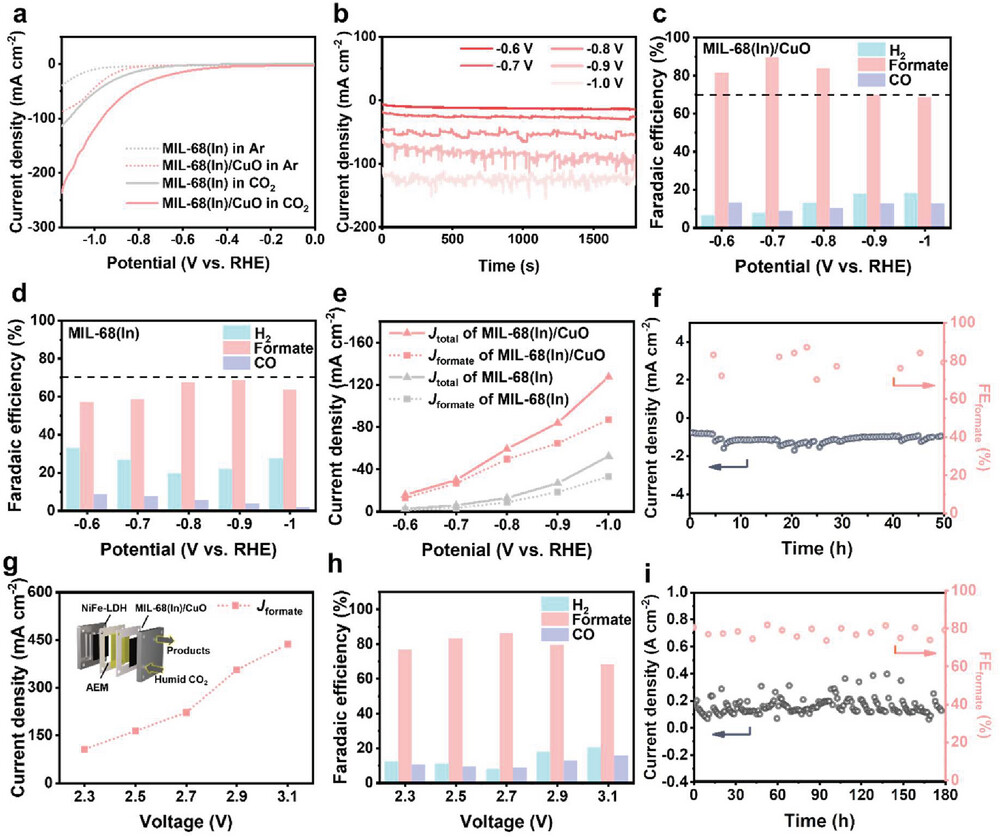

(3) 电化学测试结果显示,MIL-68(In)/CuO在流动电解池中于-0.7 V vs. RHE电位下,CO2还原制备甲酸盐的法拉第效率达89.7%,电流密度为27.2 mA cm-2,分别比MIL-68(In)提高20%和6.4倍。在膜电极组件电解池中,MIL-68(In)/CuO在3.1 V时甲酸盐的部分电流密度达到436.7 mA cm-2,在2.7 V下能稳定运行180小时。

分析测试:

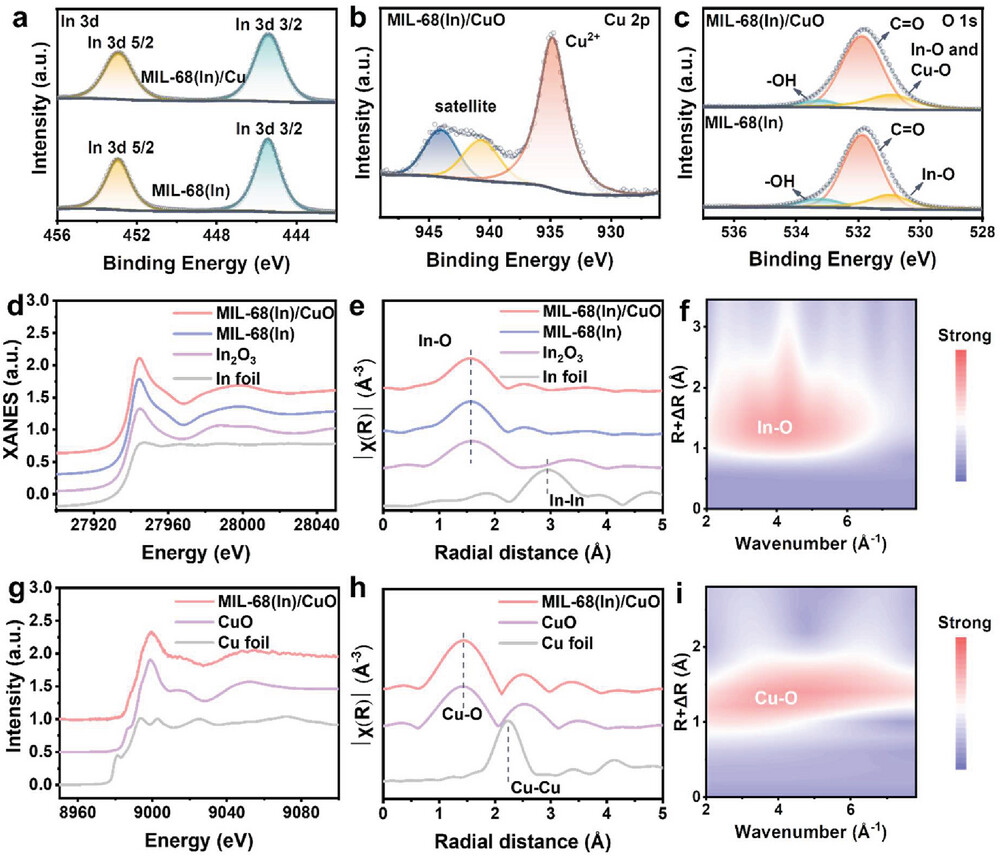

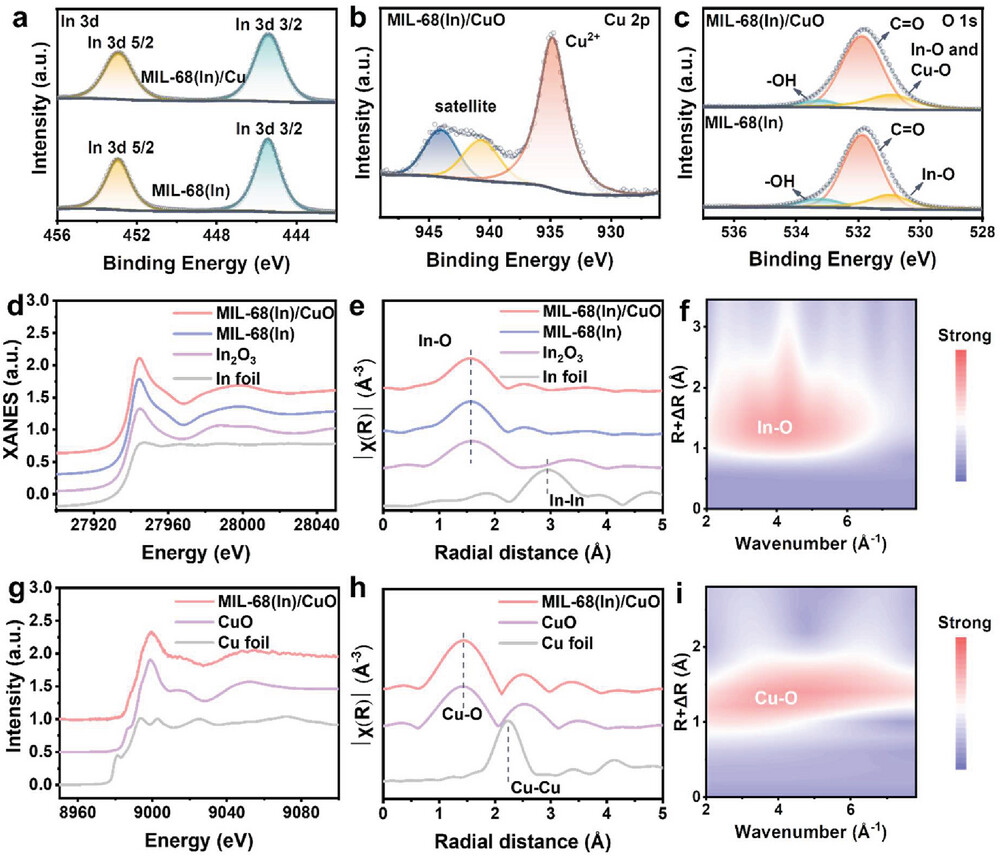

(1) XPS和XAFS分析表明,引入CuO并未改变In的价态和配位环境。In的配位数从8.4变为8.5,说明CuO的引入对MIL-68(In)原有结构影响很小。

(2) 电化学活性比表面积测试显示,MIL-68(In)/CuO的双电层电容(2.75 mF cm-2)是MIL-68(In)的8倍(0.36 mF cm-2),证实了CuO微晶结构有利于提高材料的暴露活性位点。

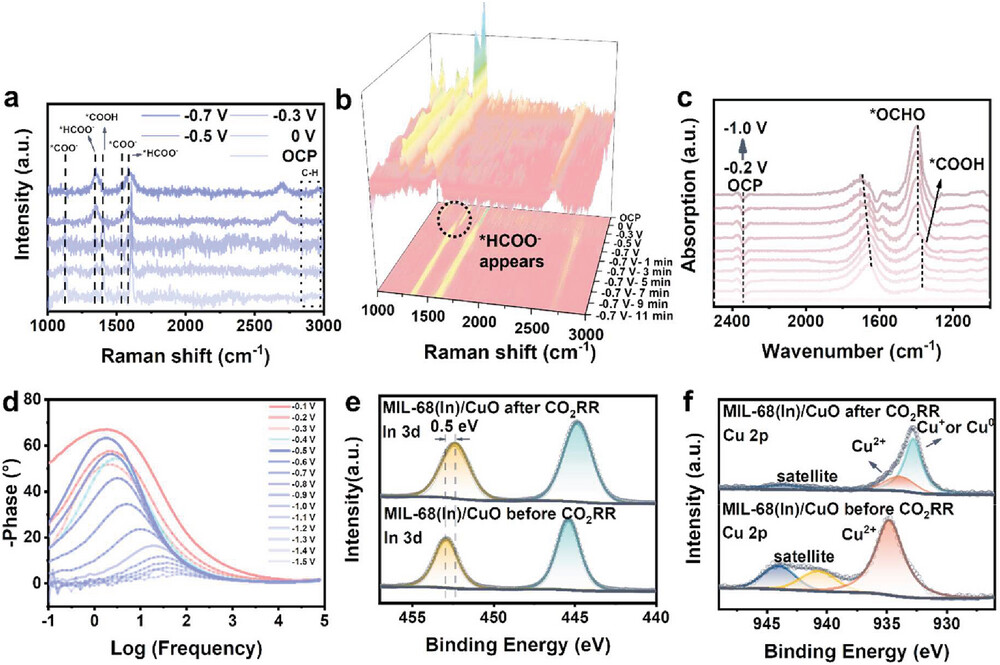

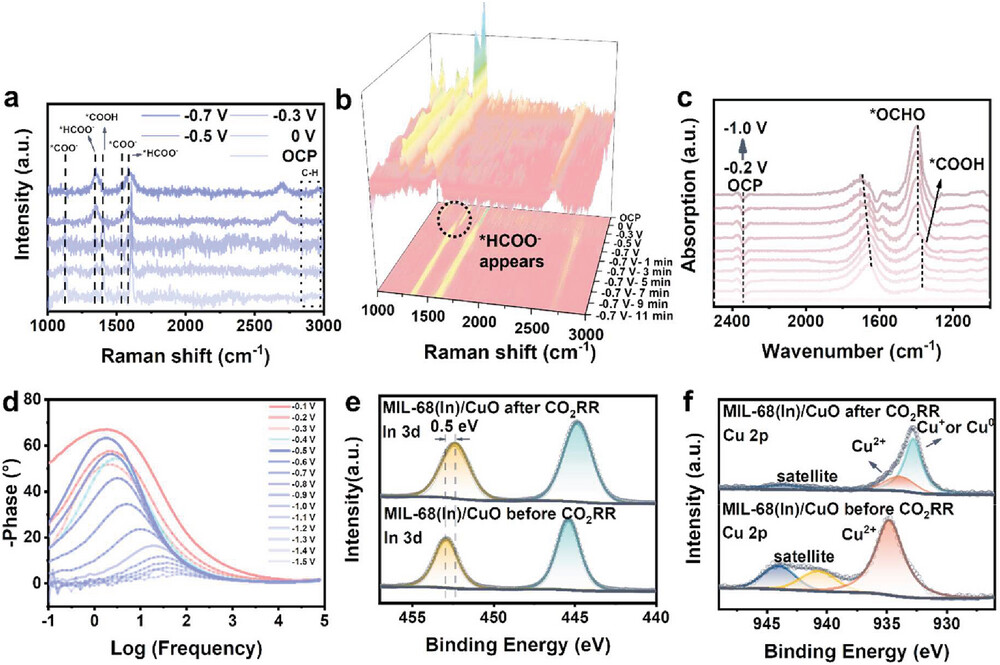

(3) 原位电化学拉曼光谱和ATR-IR光谱检测到CO2还原过程中COOH、OCHO、HCOO-等关键中间体,表明CuO(111)有利于提高OCHO到HCOO-速率决定步骤的转化,从而提升了甲酸盐选择性。

(4) 原位电化学阻抗谱和XPS结果揭示,在CO2还原过程中,MIL-68(In)/CuO催化剂发生相变,In和Cu形成双金属界面,产生In-Cu双活性位点,降低了形成HCOO-中间体所需能量。

总结:

(1) 本文设计合成了一种表面富含CuO(111)微晶的In基金属有机框架催化剂MIL-68(In)/CuO,用于CO2电催化还原制备甲酸盐,展现出优异的选择性和稳定性。

(2) 通过一系列原位电化学表征手段,揭示了CuO(111)微晶提高*HCOO-形成速率、抑制析氢副反应的CO2还原促进机制,为In/Cu复合催化剂的构效关系和反应机理提供了新认识。

(3) 本工作为高效CO2电催化还原制备甲酸盐提供了一种新型催化剂设计思路,对未来CO2资源化利用具有重要意义。

展望:

(1) 未来可进一步优化催化剂组分和界面结构,如调节In/Cu比例,引入其他助催化剂等,以进一步提升CO2还原性能。

(2) 未来可深入研究In-Cu双活性位点的协同催化机制,并结合理论计算等手段,阐明其对OCHO到HCOO-转化的促进作用。

(3) 未来可开展更多操作条件(如温度、压力等)对CO2还原性能的影响规律研究,并进行放大制备和应用探索,加速成果的工程转化。

CuO (111) Microcrystalline Evoked Indium–Organic Framework for Efficient Electroreduction of CO2 to Formate

文章作者:Honghao Huang, Kaihang Yue, Chaofan Liu, Ke Zhan, Hongliang Dong, Ya Yan

DOI:10.1002/smll.202400441

文章链接:https://doi.org/10.1002/smll.202400441

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。