首页 >

行业动态 > 【MOF电催化】:具有配位不饱和金属位点的MIL-53(Fe)纳米片阵列作为析氧反应的电催化剂

【MOF电催化】:具有配位不饱和金属位点的MIL-53(Fe)纳米片阵列作为析氧反应的电催化剂

摘要:

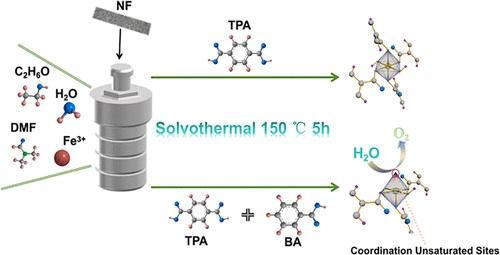

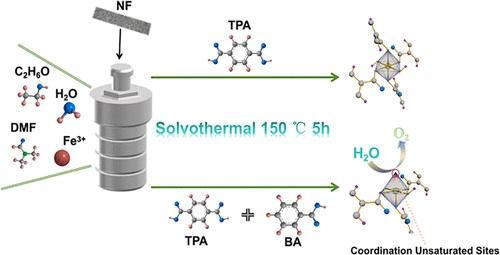

西安石油大学陈雪莲老师等报道的本篇文章(ACS Appl. Nano Mater. 2024)中通过一种取代-抑制过程,在苯甲酸(BA)配体的抑制和调节下,制备了具有丰富配位不饱和金属位点的超薄MIL-53(Fe)纳米片阵列(记为MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2)。结果证实,这种独特的超薄结构有效增加了电化学活性表面积(ECSA)并暴露了配位不饱和的金属位点。更重要的是,丰富的配位不饱和金属位点作为活性位点,促进了OER过程中OH-的吸附。此外,MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2优化了能带结构,表现出优异的电荷转移能力和扩散过程,显著提高了碱性电解质中的反应动力学。因此,MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2电极在OER中仅需极低的过电位190和229 mV即可分别达到10和100 mA cm-2的电流密度。这项研究不仅提出了设计高效电催化剂的新策略,而且为MOF作为有效电极材料的合理设计提供了结构-活性关系的见解。

研究背景:

(1)电化学析氧反应(OER)的缓慢动力学和高过电位严重阻碍了电化学分解水的整体效率,寻找高效且价格低廉的非贵金属电催化剂势在必行。

(2)金属有机框架(MOFs)由于其高孔隙率、大比表面积和可调的拓扑结构而备受关注,但其低导电性和稳定性限制了其在电催化中的直接应用。其他学者通常采用MOFs作为前驱体,通过高温热解制备高效OER电催化剂,但这种方法常导致MOF结构的团聚和塌陷。

(3)本文作者提出直接利用MOF的OER固有活性,选择MIL-53(Fe)作为研究对象。MIL-53(Fe)具有开放结构和沿c轴的一维菱形通道,有利于质量传输,且在苛刻的碱性和酸性溶液中表现出特殊的呼吸效应和高稳定性。作者通过在导电基底上原位合成MIL-53(Fe)以提高导电性,并引入开放金属位点和配位不饱和金属位点作为Lewis酸位点,以改善吸附和催化性能。

实验部分:

(1)通过调节Fe盐和有机配体的摩尔比,制备了不同微观结构的MIL-53(Fe)/NF。其中MIL-53(Fe)/NF-2呈现出相对较好的OER性能,但仍存在明显的堆叠现象。

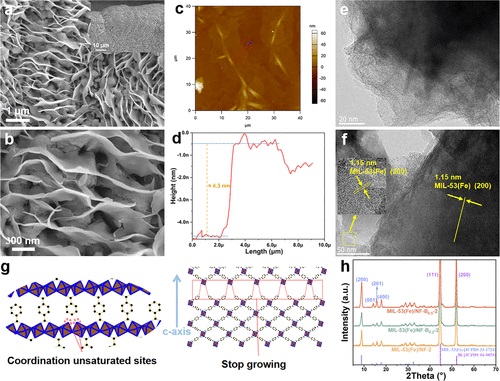

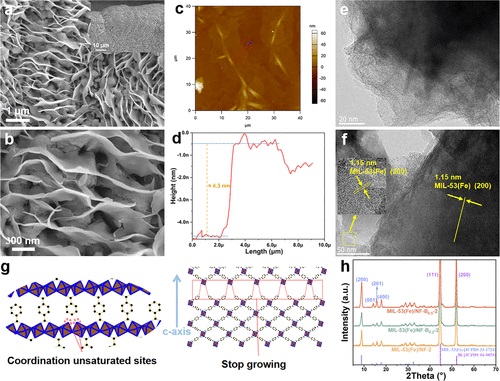

(2)采用一步水热法,在有机配体BA存在下合成了MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2。SEM和AFM结果表明,少量BA的加入使MIL-53(Fe)呈现出纳米片阵列结构,纳米片厚度仅为4.3 nm,均匀分散在NF上且无团聚。BET比表面积从MIL-53(Fe)/NF-2的53.1948 m2/g提高到MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2的73.2215 m2/g。

(3)引入适量BA配体可以抑制MIL-53(Fe)在c轴方向的生长,最终形成超薄二维纳米片结构;而过量BA会导致二维骨架结构的破坏。XRD结果表明,BA配体不仅可以调节MIL-53(Fe)/NF的微观结构,而且可以确保MIL-53(Fe)/NF的相不变。

上述实验结果表明,通过BA配体调控,成功制备了具有超薄纳米片阵列结构和高比表面积的MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2,为提高OER性能奠定了基础。

分析测试:

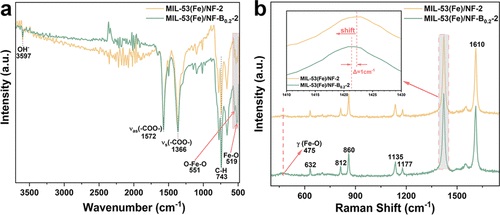

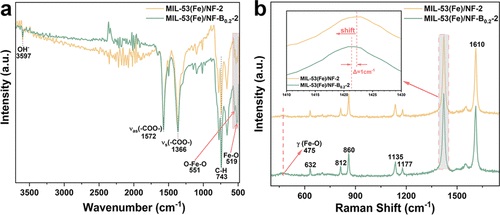

(1)FT-IR和拉曼光谱研究了MIL-53(Fe)/NF-2和MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2的官能团差异。结果表明,MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2中O-Fe-O和Fe-O的振动峰较MIL-53(Fe)/NF-2强,主要是由于Fe位点的不饱和配位增加。引入BA后,羧酸基团的面内振动峰发生红移,这归因于Fe位点和羧酸根之间形成π反馈键,提高了催化剂的稳定性。

(2)XPS分析表明,MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2的Fe 2p1/2和Fe 2p3/2相对MIL-53(Fe)/NF-2负移约0.3 eV,表明配位数减少。Fe/O比从MIL-53(Fe)/NF-2的0.75增加到MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2的0.82,进一步证实了不饱和配位位点的增加。O 1s高分辨谱图中吸附氧面积的增加表明MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2与H2O分子的相互作用增强。接触角测试发现MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2表面具有优异的亲水性。

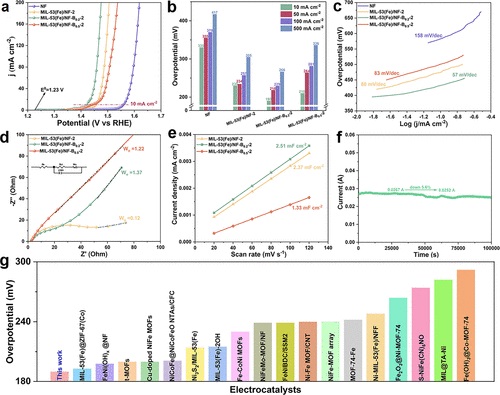

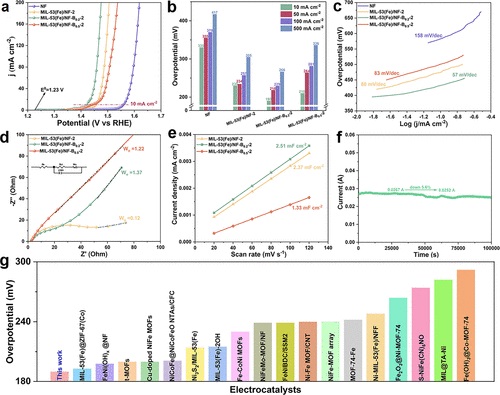

(3)电化学测试结果显示,MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2在10 mA cm-2时过电位为190 mV,Tafel斜率为57 mV dec-1,电化学阻抗谱中电荷转移电阻最小(21.7 Ω),Warburg阻抗最大(1.37),双电层电容达到2.51 mF cm-2,经历约28小时的长时间恒电流测试后电流密度衰减仅5.6%,表现出优异的OER活性和稳定性,优于已报道的多种电催化剂。

上述系统的表征和测试揭示了MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2超薄纳米片结构丰富了电催化活性位点,优化了能带结构,促进了电荷转移和传质过程,从而显著提升了OER性能。

总结:

(1)本文通过简单的一步溶剂热法,在单羧酸配体BA的调控下,成功制备了具有大量不饱和金属位点的超薄MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2纳米片。

(2)BA取代TPA可以调节MIL-53(Fe)的微观结构和金属位点的配位环境。配位不饱和的金属中心作为活性位点,有助于提高对OH-的吸附能力。

(3)MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2能带间隙变窄,表现出优异的电荷转移能力和扩散过程,显著提高了碱性电解质中的反应动力学。

(4)MIL-53(Fe)/NF-B0.2-2电极表现出优异的OER性能,在1 M KOH中10、50和100 mA cm-2下仅需190、218和229 mV的低过电位,并表现出超过28小时的优异催化耐久性。

展望:

(1)本文通过构筑超薄纳米片阵列和引入不饱和配位金属位点提高了MIL-53(Fe)的OER性能,对材料结构与性能之间内在关联的理解还不够深入,还可以进一步探索MOF材料结构调控、缺陷工程与电催化性能的构效关系。

(2)本文主要考察了碱性条件下的OER性能,而实际工业应用中还需要兼顾酸性环境,未来可拓展研究其在酸性介质中的析氧性能及稳定性。

(3)作为一种新型非贵金属电催化剂,MIL-53(Fe)在实际应用中的规模化制备、成本控制、寿命评估等方面仍面临挑战。

(4)本文提出的MOF结构调控策略对于高效电催化剂的设计具有一定的启发意义,未来可进一步拓展到其他MOF体系和电催化反应中,推动MOF基电极材料的理性设计。

MIL-53(Fe) Nanosheet Arrays with Coordinatively Unsaturated Metal Sites as an Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction

文章作者:Baixin Liu, Xuelian Chen*, Guojuan Hai*, Wenwen Zhao, Kai Li, Zhicong Yuan, and Xiaoyong Zhang

DOI:10.1021/acsanm.4c00294

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsanm.4c00294

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。