首页 >

行业动态 > 【COF光催化】:双助催化剂增强杯[4]芳烃基供体-受体共价有机骨架的光催化活性

【COF光催化】:双助催化剂增强杯[4]芳烃基供体-受体共价有机骨架的光催化活性

摘要:

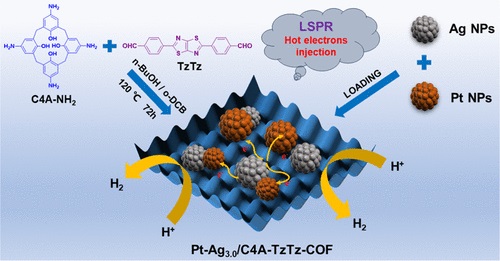

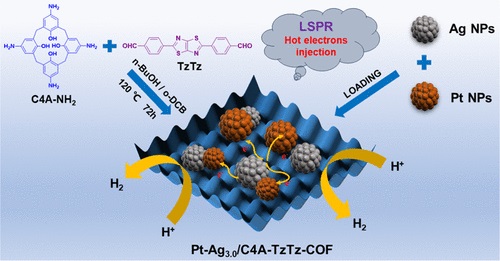

西北大学郭兆琦老师等报道的本篇文章(ACS Appl. Polym. Mater. 2024)中合成了两种基于杯[4]芳烃的共价有机框架(COFs),研究了给体-受体(D-A)结构对光催化活性的贡献。合成的C4A-COFs均为高结晶度和比表面积的微孔材料。通过PXRD和理论模拟,确定其二维结构属于AA堆积模式下的非互穿波状结构。引入TzTz双杂环单元后,与非D-A结构的C4A-COF相比,其能带宽度更窄,光电性能显著优于后者,证实了D-A结构在提高光催化活性方面的独特优势。为进一步提高COFs的电荷分离和迁移效率,成功在COF表面沉积了Ag和Pt两种金属纳米颗粒。发现两种金属作为助催化剂在该过程中发挥不同作用:Ag纳米颗粒作为等离子体金属,可拓宽COFs的光吸收波长范围,并在光照后释放等离子体热电子;Pt纳米颗粒作为电荷转移的活性位点,能捕获等离子体热电子并加以利用。双金属助催化剂协同促进D-A COF的电荷分离和转移。利用多重机制,制备的Pt-Ag3.0/C4A-TzTz-COF实现了9333.8 μmol·g-1·h-1的光催化产氢速率,显著超过单金属助催化剂体系。本工作为构建具有D-A结构的杯[n]芳烃大环有机聚合物奠定了实践基础,进一步拓展了双助催化剂体系下光催化COFs的多样性。

研究背景:

(1) 半导体光催化剂在利用太阳能制氢和减少二氧化碳排放方面具有广阔应用前景,但有机半导体材料普遍存在激子结合能大、电荷分离和迁移效率低等问题。

(2) 其他学者提出的解决方案包括:引入特定官能团改性COF结构,采用不同连接基构建COF,构建给体-受体(D-A)结构等。但单一助催化剂策略不能充分发挥有机半导体光催化剂的催化活性。

(3) 本文作者在前人工作基础上,提出同时利用贵金属的LSPR效应和贵金属助催化剂来增强COF光催化剂的催化活性。创新性地设计合成了具有D-A特征的C4A-TzTz-COF,并在其表面负载Ag纳米颗粒(提供热电子)和Pt纳米颗粒(捕获电子),构建双金属助催化体系,协同增强光催化活性。

实验部分:

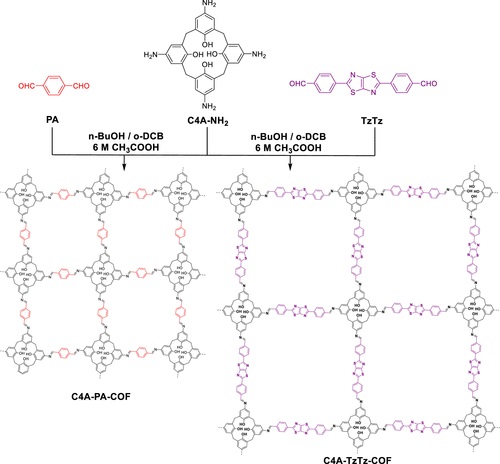

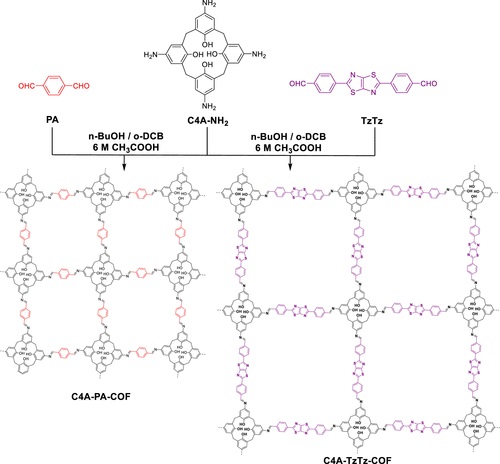

(1) 通过席夫碱缩合反应,合成了两种C4A-COFs:以对苯二甲醛(PA)为连接基的C4A-PA-COF(无D-A结构)和以4,4’-(噻唑并[5,4-d]噻唑-2,5-二基)二苯甲醛(TzTz)为连接基的C4A-TzTz-COF(具D-A结构)。

(2) 采用热还原法在C4A-TzTz-COF表面沉积不同含量的Ag纳米颗粒,制得Agx/C4A-TzTz-COF;再通过硼氢化钠还原法在其表面沉积Pt纳米颗粒,制得Pt-Ag3.0/C4A-TzTz-COF。

(3) 以Pt为助催化剂,考察了C4A-COFs的光催化产氢性能。结果表明,具D-A结构的C4A-TzTz-COF的平均产氢速率(4187.6 μmol·g-1·h-1)显著高于无D-A结构的C4A-PA-COF(569.5 μmol·g-1·h-1)。在双金属助催化体系中,Pt-Ag3.0/C4A-TzTz-COF的光催化产氢速率进一步提高至9333.8 μmol·g-1·h-1,远超单金属助催化体系。

上述实验结果的突破在于:

(1) 成功构建了具D-A结构的高结晶性、大比表面积的C4A-TzTz-COF,其光催化产氢性能显著优于无D-A结构的C4A-PA-COF。

(2) 创新性地在C4A-TzTz-COF表面构筑Ag-Pt双金属助催化体系,协同增强了D-A型COF的电荷分离和转移能力,使其光催化产氢性能大幅提升,远超单金属助催化体系。

分析测试:

(1) PXRD测试表明合成的C4A-COFs具有优异的结晶性。C4A-PA-COF和C4A-TzTz-COF的BET比表面积分别为1023和498 m2·g-1,总孔体积分别为0.51和0.20 cm3·g-1(p/p0=0.99),NL-DFT孔径分别为1.07和1.74 nm。

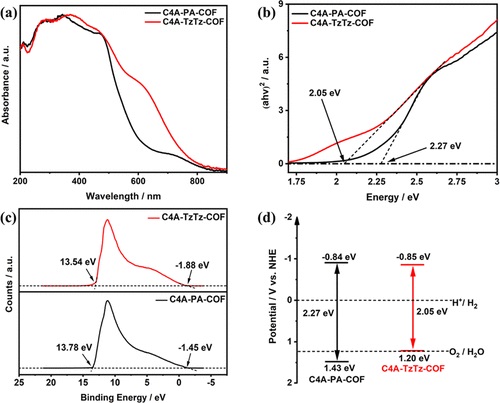

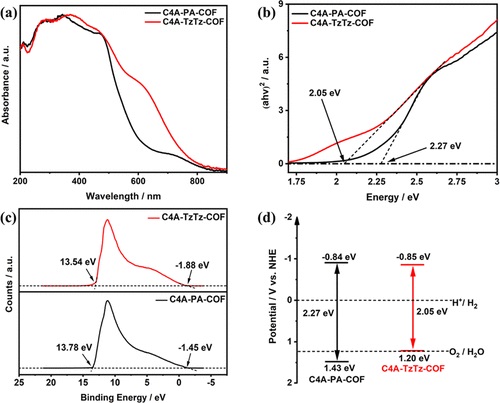

(2) UV-vis DRS测试显示C4A-TzTz-COF较C4A-PA-COF具有更宽的可见光吸收范围。Tacu-plot法计算得到C4A-PA-COF和C4A-TzTz-COF的带隙宽度分别为2.27和2.05 eV。

(3) UPS和Mott-Schottky测试揭示了C4A-COFs的价带和导带位置。结果表明它们具有适合光催化还原水制氢的氧化还原电位,但需要牺牲剂捕获光生空穴。

(4) 稳态PL光谱和TRPL谱测试表明,引入D-A结构使C4A-TzTz-COF的光生载流子得到更有效的分离和传输。瞬态光电流和EIS测试进一步证实,D-A结构有利于提高载流子迁移率,加快电荷传输。

(5) XPS和TEM表征证实Ag和Pt纳米颗粒成功负载于C4A-TzTz-COF表面。UV-vis漫反射光谱显示,金属负载使C4A-TzTz-COF在550-800 nm范围内出现明显的等离子体吸收峰。

上述分析表征揭示了构建D-A结构和引入双金属助催化剂对提升C4A-COFs光催化产氢性能的积极作用机制。D-A结构利于电荷分离和传输,Ag纳米颗粒产生等离子体热电子注入COF导带,Pt纳米颗粒捕获热电子用于还原产氢,二者协同增强了光催化活性。

总结:

(1) 成功合成了两种基于杯[4]芳烃的共价有机框架C4A-PA-COF和C4A-TzTz-COF,它们具有高结晶度和大比表面积的微孔结构。

(2) 引入TzTz电子受体单元构建D-A结构,使C4A-TzTz-COF表现出更窄的带隙(2.05 eV)、更宽的可见光吸收范围和更优异的光电性能,光催化产氢活性显著高于无D-A结构的C4A-PA-COF。

(3) 在C4A-TzTz-COF表面引入Ag-Pt双金属助催化剂,Ag纳米颗粒提供等离子体热电子,Pt纳米颗粒捕获热电子还原产氢,二者协同促进了D-A COF的电荷分离和转移。

(4) 利用D-A结构和双金属助催化协同增强机制,Pt-Ag3.0/C4A-TzTz-COF实现了9333.8 μmol·g-1·h-1的光催化产氢速率,性能远超单助催化剂体系。

(5) 本工作为构建D-A型杯[n]芳烃COFs提供了新思路,拓展了双助催化剂体系增强COFs光催化性能的新方法。

展望:

(1) 本文构建了D-A结构并引入双金属助催化剂,建议未来尝试更多给受体单元的组合,优化D-A结构,以期获得性能更优异的COF材料。

(2) 文中对Ag、Pt金属的负载量进行了优化,但尚未深入研究两种金属的最佳化学计量比。建议通过理论计算和实验探索,优化Ag、Pt的相对含量,以期最大限度地发挥双金属的协同增强作用。

(3) 文中提出Ag纳米颗粒提供等离子体热电子,Pt纳米颗粒捕获电子的机制,但尚缺乏直接的理论计算支撑。建议通过理论计算模拟,揭示双金属的协同增强机制。

(4) 本文重点考察了C4A-TzTz-COF的光催化制氢性能,但尚未涉及其他光催化应用。建议拓展该D-A COF及双金属助催化体系在其他光催化领域(如CO2还原、污染物降解等)中的应用。

(5) 文中对制备的COFs进行了稳定性测试,证实其结构在光催化使用后基本保持。但COFs在实际应用中的稳定性仍有待进一步考察。建议在后续研究中评估其长期使用稳定性,并探索提高稳定性的方法。

Enhanced Photocatalytic Activity of Calix[4]arene-Based Donor–Acceptor Covalent Organic Frameworks by Dual Cocatalysts

文章作者:Zhi Qu, Shuai Liu, Yefeng Wang, Jiandong Yang, Yang Zhang, Jinyuan Zhang, Yutong Gao, Haixia Ma, and Zhaoqi Guo*

DOI:10.1021/acsapm.4c00348

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsapm.4c00348

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。