首页 >

行业动态 > 【MOF掺杂导电】:利用静电相互作用增强金属-有机框架体中的电导率

【MOF掺杂导电】:利用静电相互作用增强金属-有机框架体中的电导率

摘要:

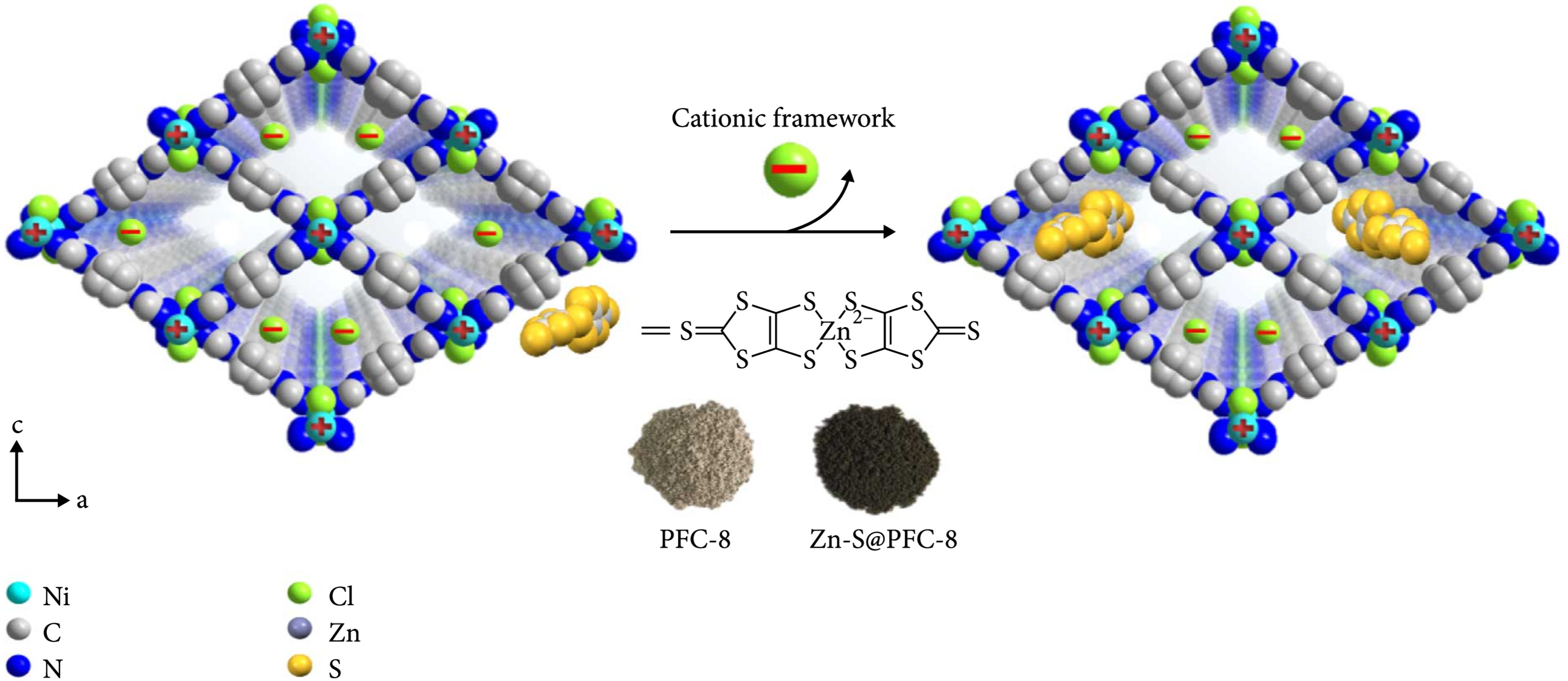

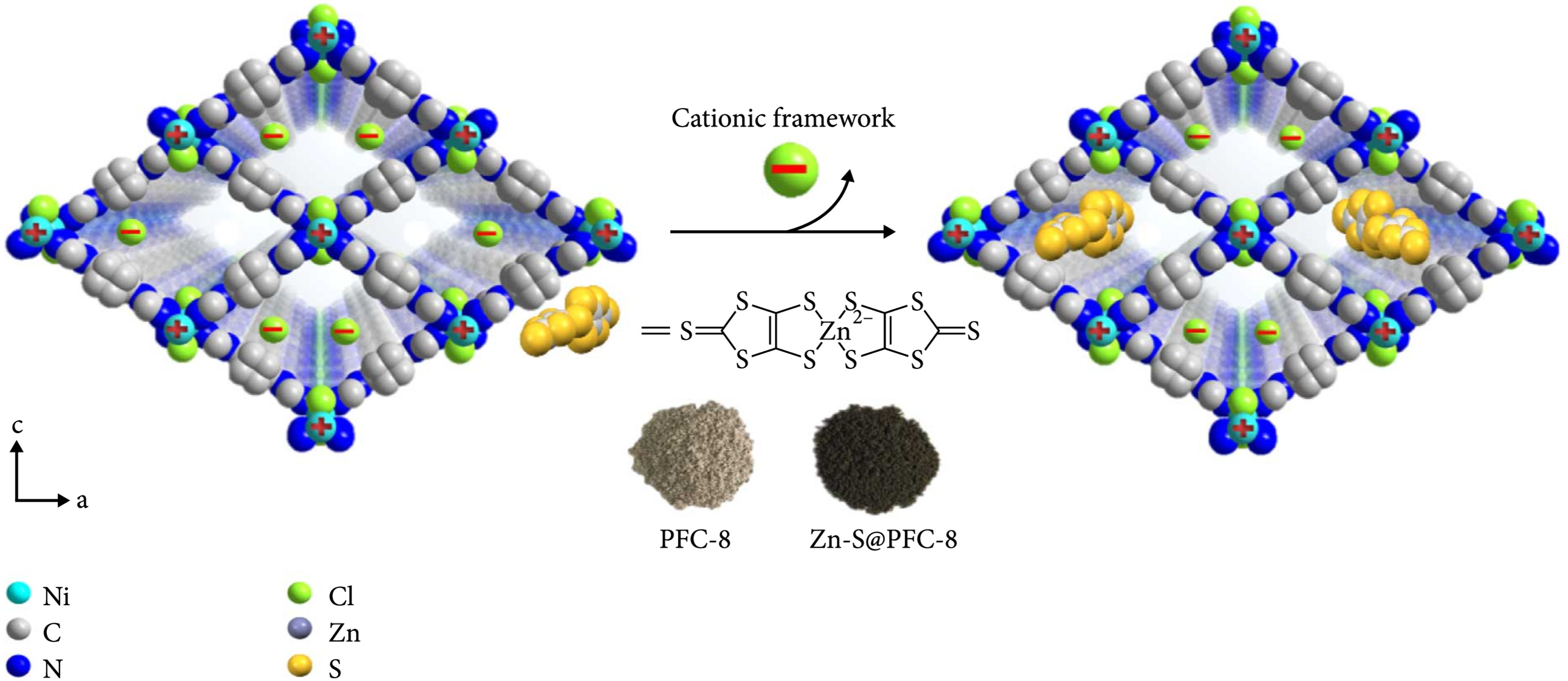

中科院福建物构所曹荣、刘天赋团队发表的这篇文章(Research 2021, 9874273)中研究了通过在阳离子金属-有机框架体(MOF)PFC-8的孔道中引入阴离子客体分子Zn-S2-,从而显著提高其电导率的策略。与原始PFC-8相比,掺杂后的Zn-S@PFC-8的电导率提高了5个数量级,达到10-5 S/cm,同时保持了原有的多孔结构。理论计算表明,通过静电相互作用稳定掺杂的Zn-S2-分子,引入了类似于n型半导体的电子传导机制,从而大幅提高了电导率。

研究背景:

1)MOF材料通常具有较差的电导率,限制了其在电子和光电子技术领域的应用。

2)之前的研究主要集中在通过选择特定的金属簇和有机配体来提高MOF的电导率,但这需要繁琐的合成步骤。另一种方法是在MOF的孔道中掺杂客体分子,但掺杂后电导率的改变机理尚不清楚。

3)本文作者提出利用静电相互作用稳定掺杂的阴离子客体分子Zn-S2-,从而调节阳离子MOF PFC-8的电导率,并通过理论计算揭示了这种策略的机理。

实验部分:

1)通合成了一种阳离子骨架金属有机框架PFC-8 (Ni(BTAB)Cl2),其中Ni(II)离子通过四个N原子和两个桥连Cl-形成金属链,BTAB配体将相邻金属链连接形成三维网络结构,孔道内存在游离Cl-作为反离子。

2)采用离子交换法,将PFC-8中的Cl-离子部分置换为Zn-S2-阴离子。具体是将PFC-8浸没在Zn-S·TA溶液中18小时,通过离子色谱监测上清液中Cl-浓度的变化来确定离子交换平衡。

3)采用相同方法,在中性骨架PFC-9 (Ni(H2DPB))中也负载了Zn-S2-阴离子,制备了Zn-S@PFC-9样品。

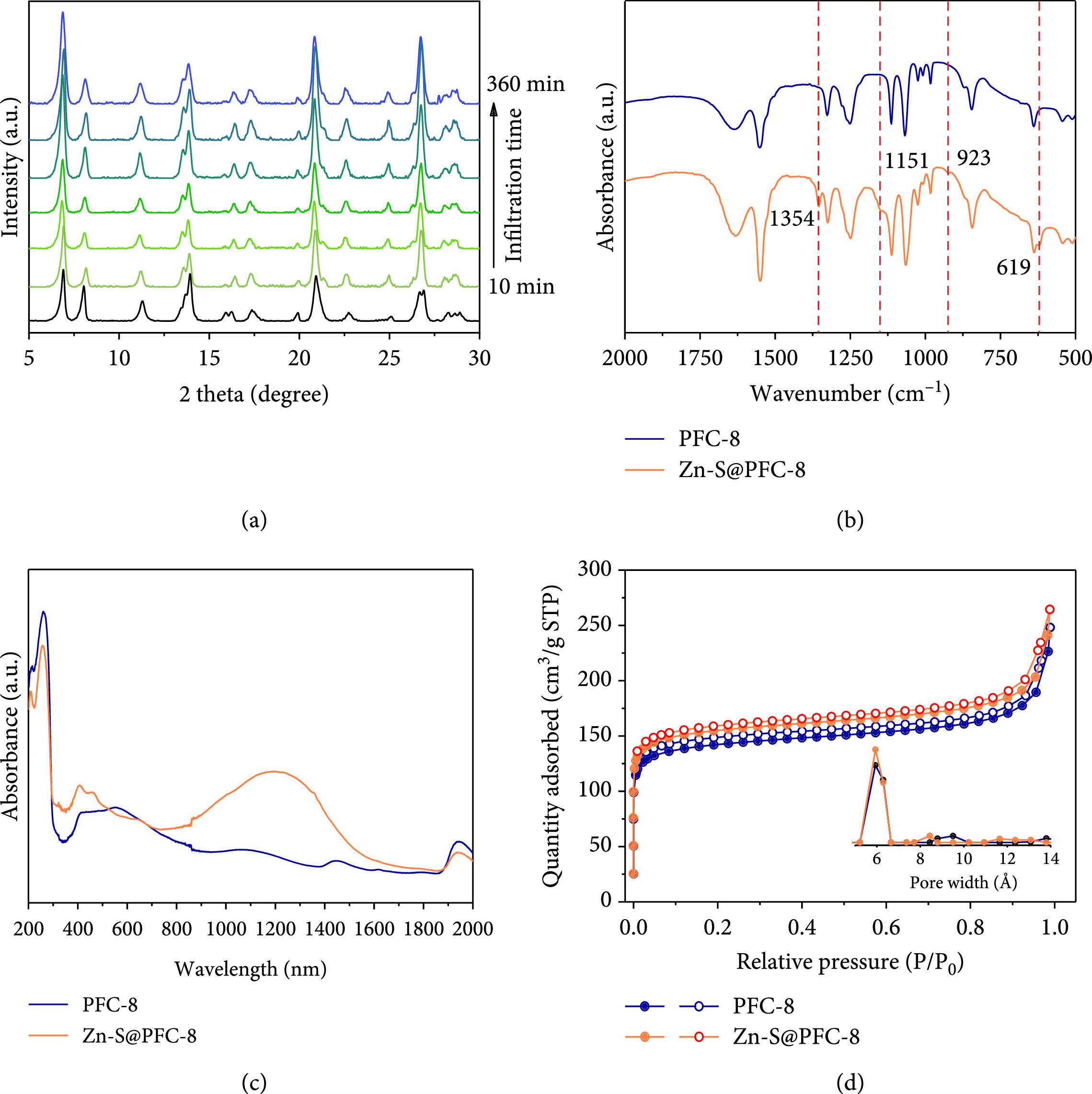

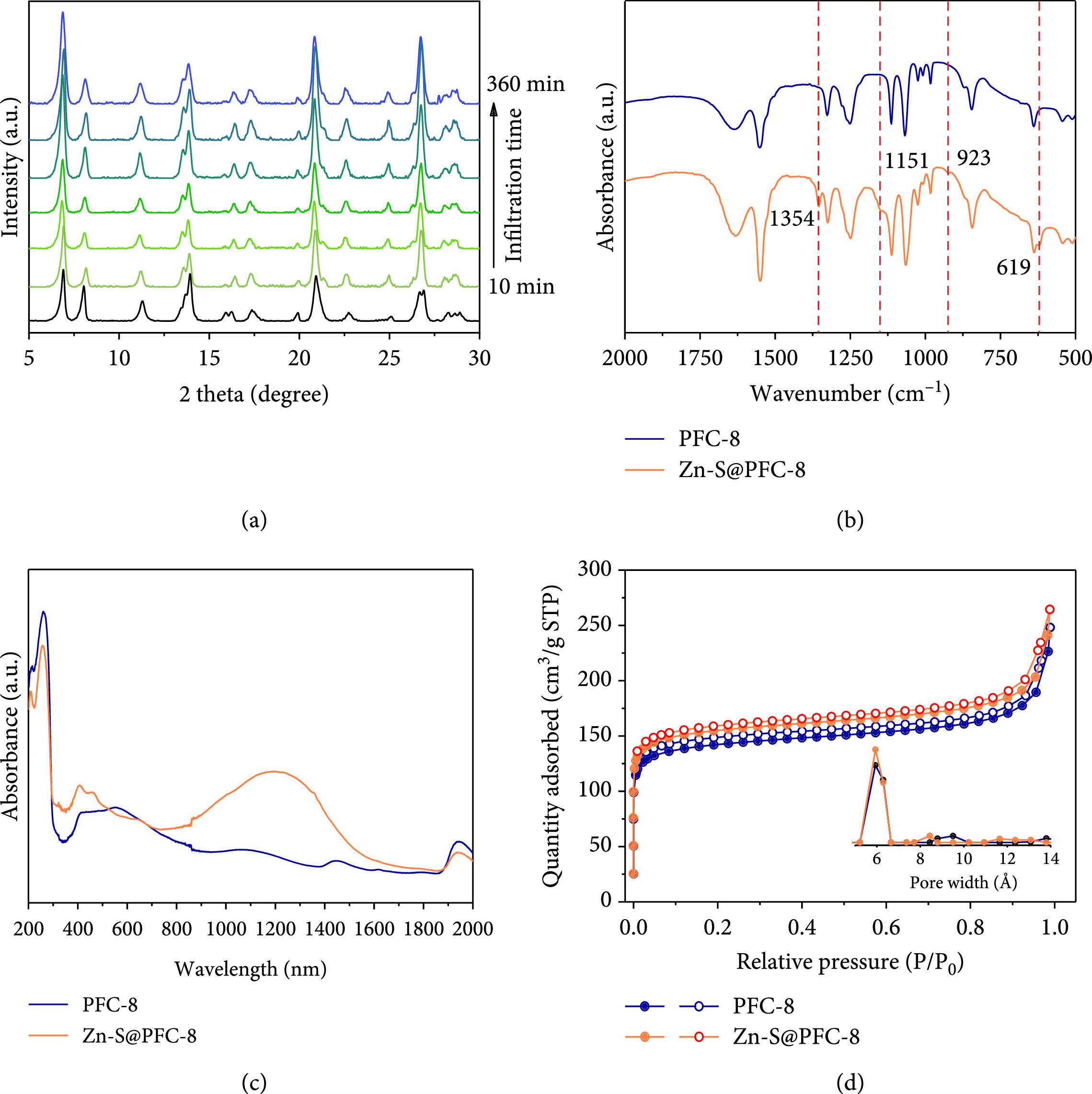

4)对Zn-S@PFC-8进行了单晶X射线衍射,发现结构与PFC-8相同,但无法确定Zn-S2-的精确位置。

5)制备了PFC-9和Zn-S@PFC-9的压片样品,用于电导率测试。

首次在阳离子骨架MOF中负载阴离子客体分子,发现可以大幅提高MOF的电导率。

分析测试:

1)红外光谱表征发现Zn-S@PFC-8在650-1300cm-1指纹区出现4个新峰,暗示Zn-S2-与框架之间存在相互作用。紫外-可见-近红外光谱表明Zn-S2-的引入使Zn-S@PFC-8在1000-1400nm范围内出现新的宽吸收峰。

2)通过X射线光电子能谱(XPS)和能量散射X射线能谱(EDS)元素映射分析证实Zn-S2-均匀分布在PFC-8孔道内部。

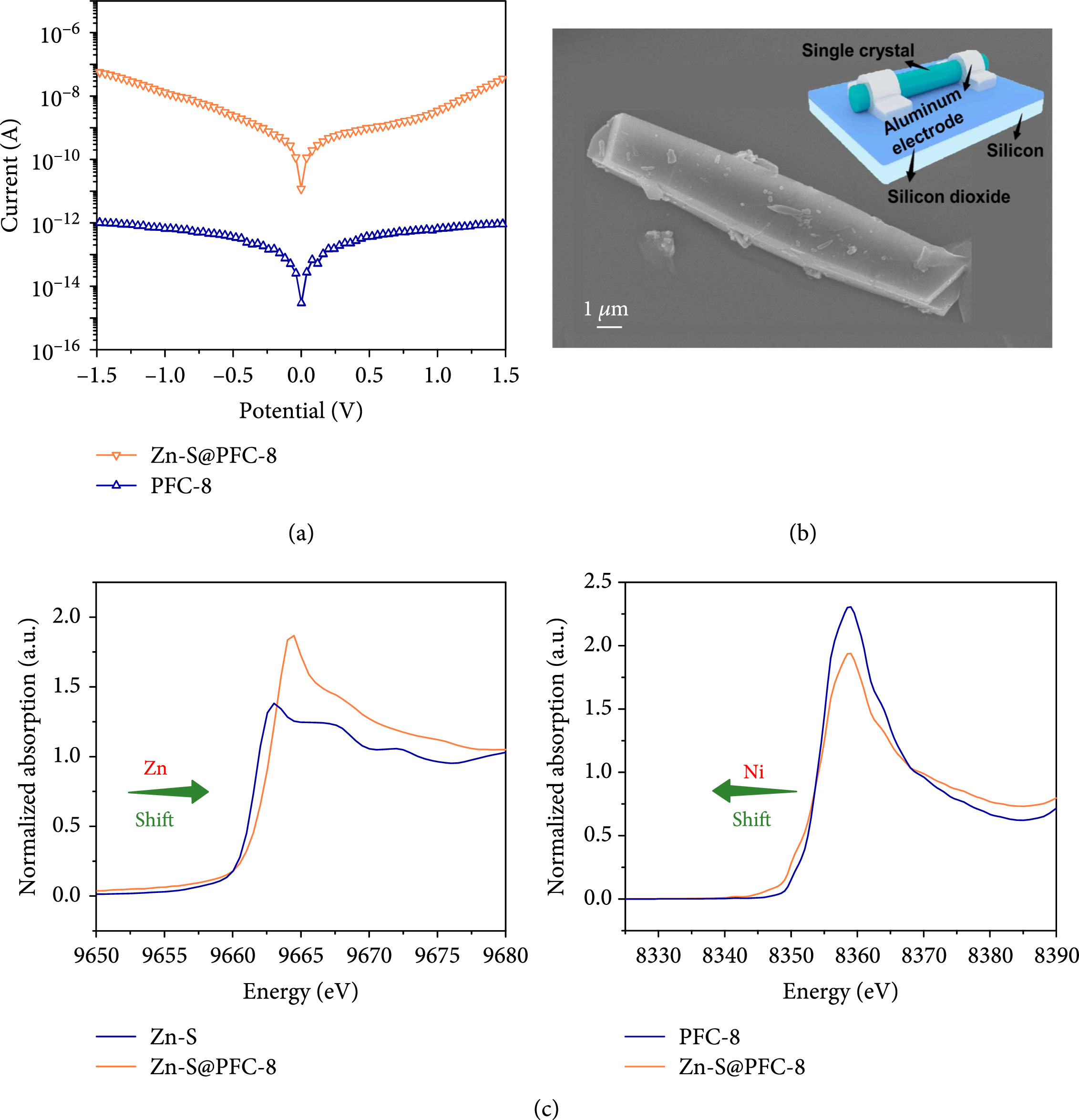

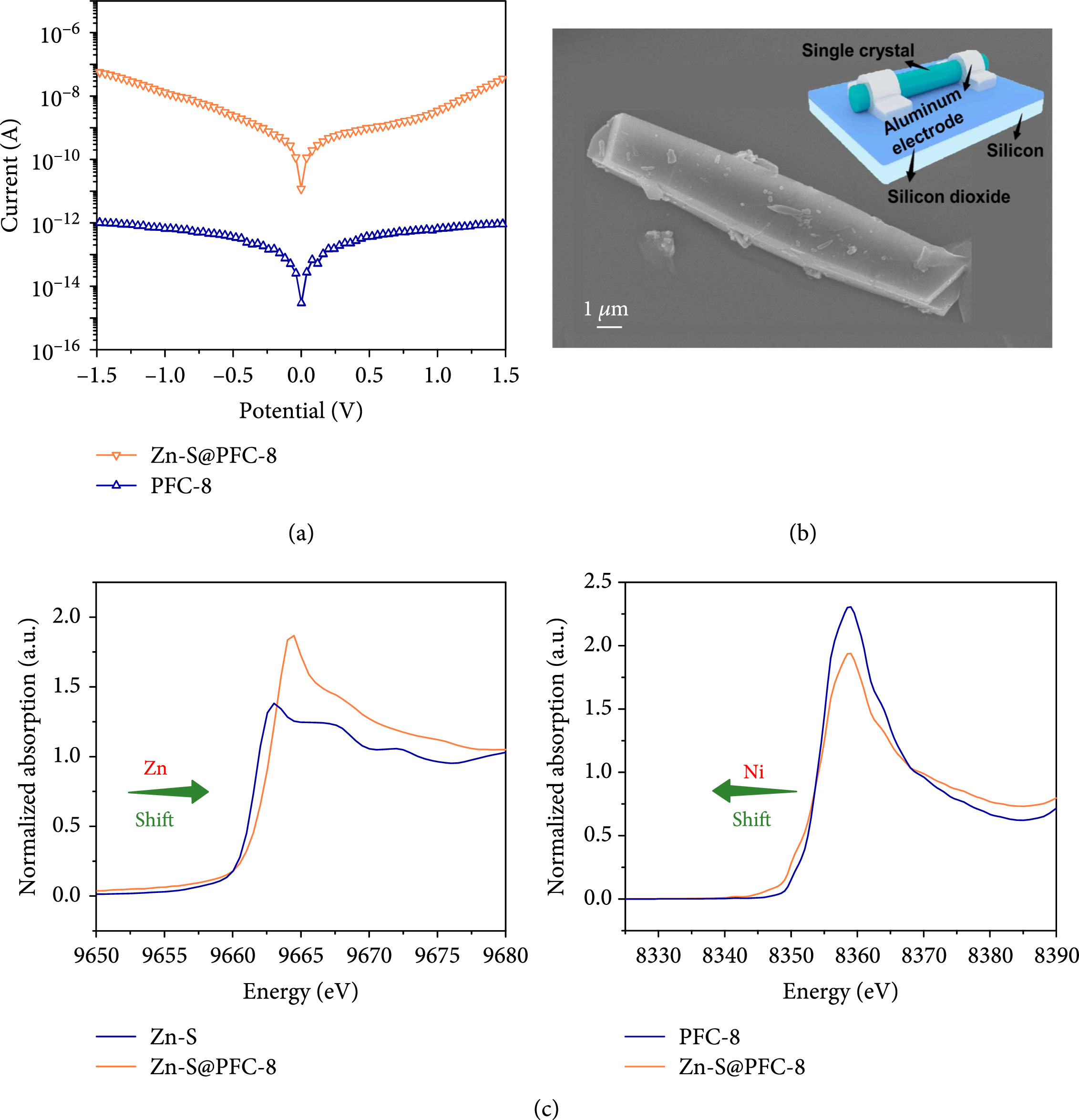

3)采用双探针法测量了PFC-8和Zn-S@PFC-8单晶的电导率,发现Zn-S@PFC-8的电导率比PFC-8高5个数量级(分别为10^-4和10^-9 S·cm^-1)。

4)XANES光谱分析表明,Zn-S2-的引入导致Zn的氧化态增加,Ni的氧化态降低,但并未改变Ni的配位环境。

5)采用双探针法测量了PFC-9和Zn-S@PFC-9压片样品的电导率,发现Zn-S2-的引入对中性骨架PFC-9的电导率影响不大。

6)循环伏安测试发现,Zn-S@PFC-8失去了PFC-8和PFC-9约0.6-0.9V处的Ni2+/Ni3+或Ni2+/Ni4+氧化还原峰,表明电子离域发生了变化。

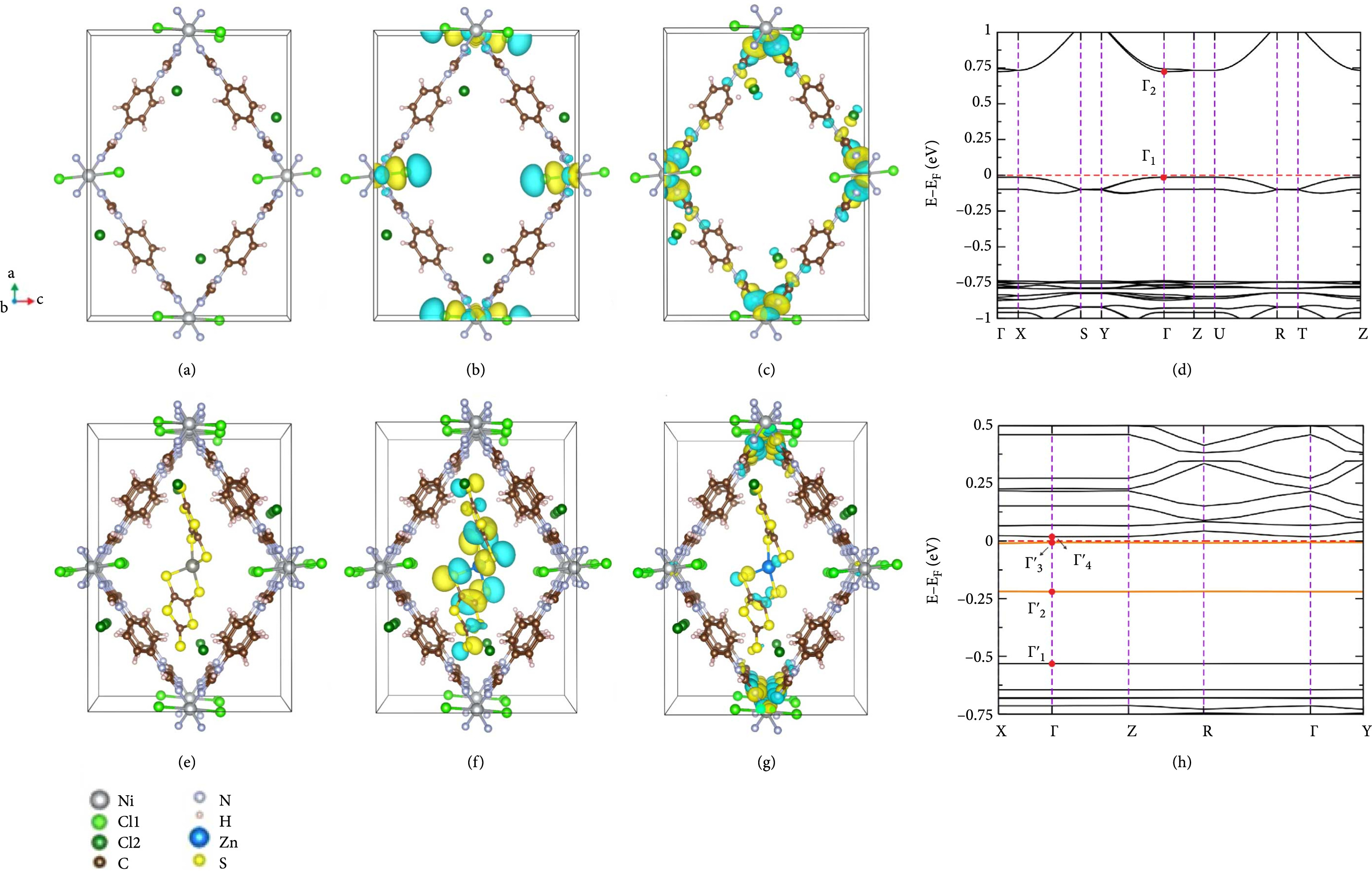

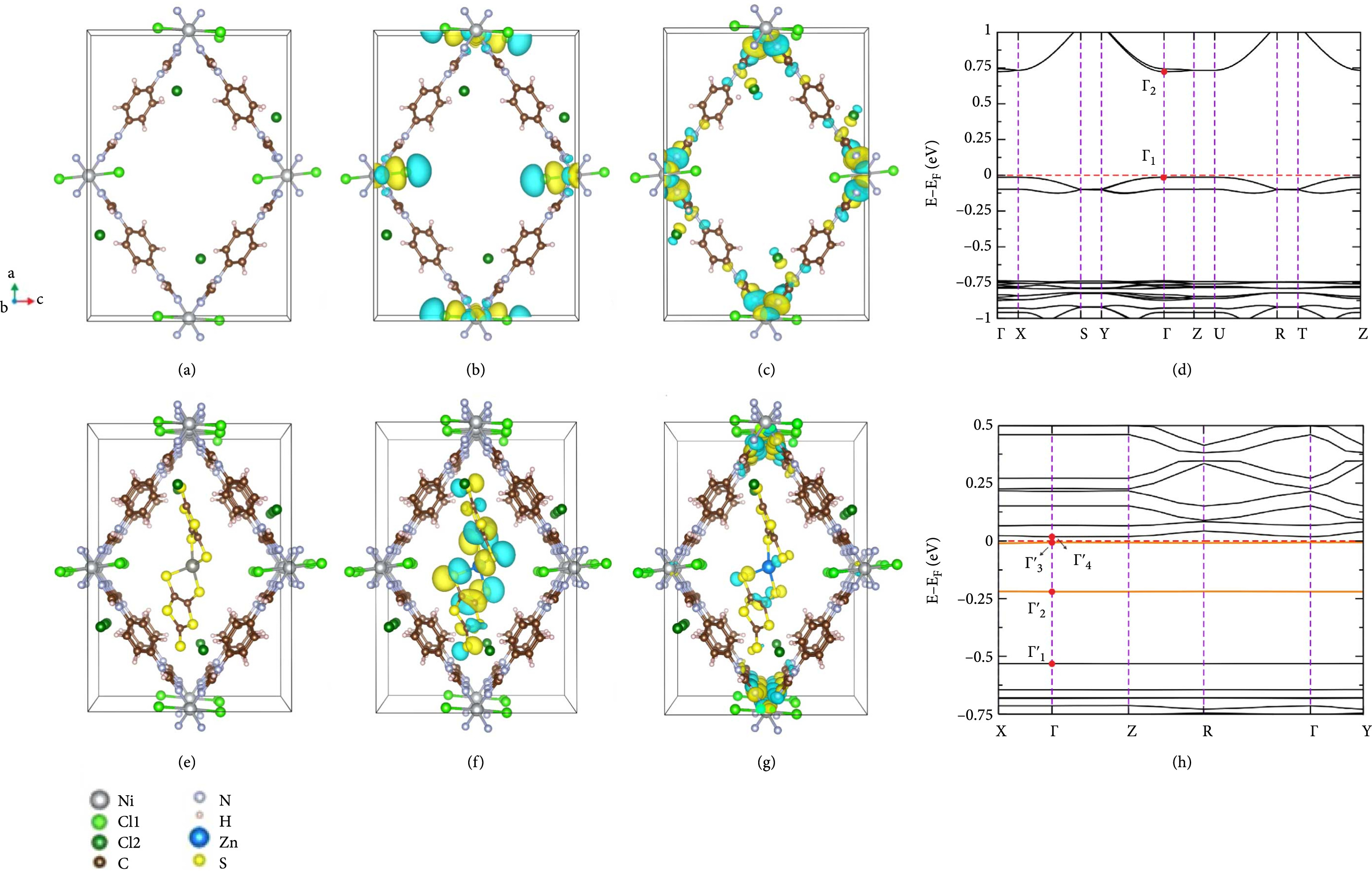

7)利用密度泛函理论(DFT)计算,发现Zn-S2-的分子轨道能带位于PFC-8的带隙内,靠近导带底部,形成类似n型半导体的电子结构,从而大幅增加导带载流子浓度和电导率。理论计算与实验结果一致。

总结:

1)首次在阳离子骨架MOF中负载阴离子客体分子,发现可以大幅提高MOF的电导率。

2)阴离子客体Zn-S2-与阳离子骨架PFC-8之间存在静电作用力,使Zn-S2-稳定地负载在孔道内。Zn-S2-的引入改变了PFC-8的电子结构,使其由绝缘体转变为半导体,电导率大幅提高。

3)中性骨架PFC-9负载Zn-S2-后,由于缺乏静电作用力,因此电导率变化不明显。

4)静电作用力是调控MOF电导率的关键因素,比单纯负载中性客体分子更有效。

5)本工作发现了一种新颖的调控MOF电导率的策略,为MOF在电子器件等领域的应用提供了新思路。

展望:

1)进一步研究Zn-S2-分子在PFC-8孔道中的具体位置和取向。

2)可以尝试掺杂其他类型的阴离子或阳离子客体分子,探索不同主客体系统对电导率的影响。

3)研究掺杂策略对MOF其他性能(如光电性能)的影响,拓展其在器件中的应用前景。

Harnessing Electrostatic Interactions for Enhanced Conductivity in Metal-Organic Frameworks

文章作者:AN-AN ZHANG, XIYUE CHENG, XU HE, WEI LIU, SHUIQUAN DENG, RONG CAO AND TIAN-FU LIU

DOI:10.34133/2021/9874273

文章链接:https://spj.science.org/doi/10.34133/2021/9874273