首页 >

行业动态 > 【MOF气体分离】:一种具有可扩展合成和优化吸附/解吸性能的稳定金属有机框架材料,用于能源高效的乙烯纯化

【MOF气体分离】:一种具有可扩展合成和优化吸附/解吸性能的稳定金属有机框架材料,用于能源高效的乙烯纯化

摘要:

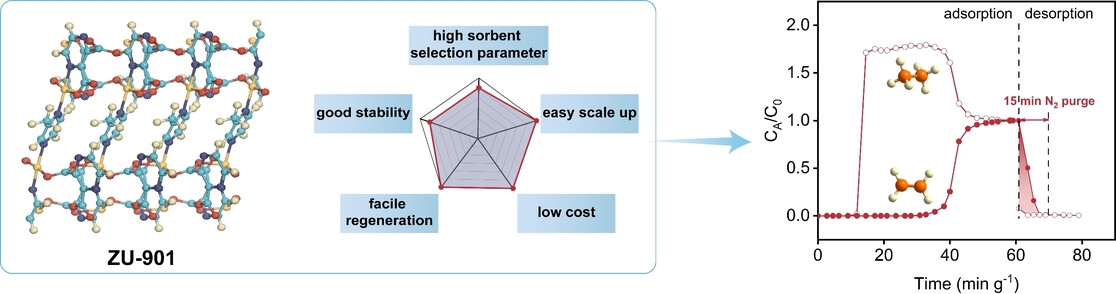

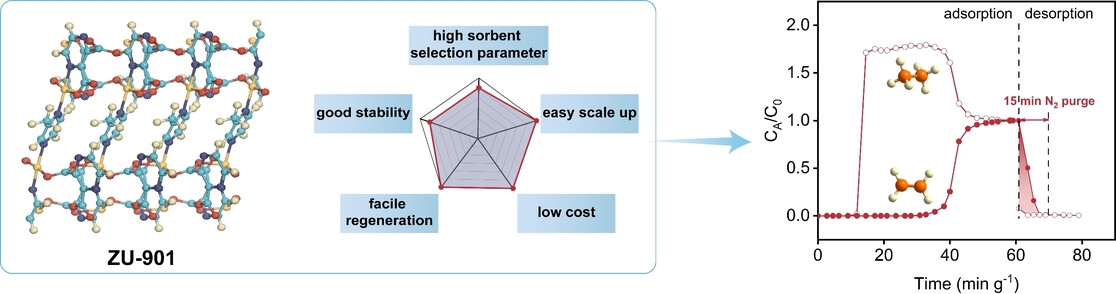

浙江大学邢华斌、杨立峰团队报道的这篇文章(Angew. Chem.Int. Ed. 2023,62, e2022180)中设计了一种新型超微孔金属有机框架材料ZU-901,满足乙烯/乙烷变压吸附分离(PSA)的基本标准。ZU-901表现出"S"形乙烯吸附曲线,具有高吸附选择性参数(65)且易于在温和条件下再生。通过绿色水相合成,ZU-901易于放大合成,产率高达99%,并且在水、酸、碱溶液和循环突破实验中稳定。通过模拟两床PSA工艺,可获得聚合级乙烯(纯度99.51%),相应能耗仅为模拟低温精馏的1/10。本工作展示了孔工程在设计具有理想吸附/解吸行为的多孔材料以实现高效PSA工艺方面的巨大潜力。

研究背景:

(1) 化学分离过程能耗高,亟需开发能源高效的分离技术,如烯烃/烷烃分离和异构体分离。

(2) 其他解决方案,如沸石和活性炭基吸附剂吸附性能有限;MOF材料可通过网状化学定制孔径和孔化学性质,但分离选择性仍然有限,乙烷共吸附严重,导致乙烯纯度低。

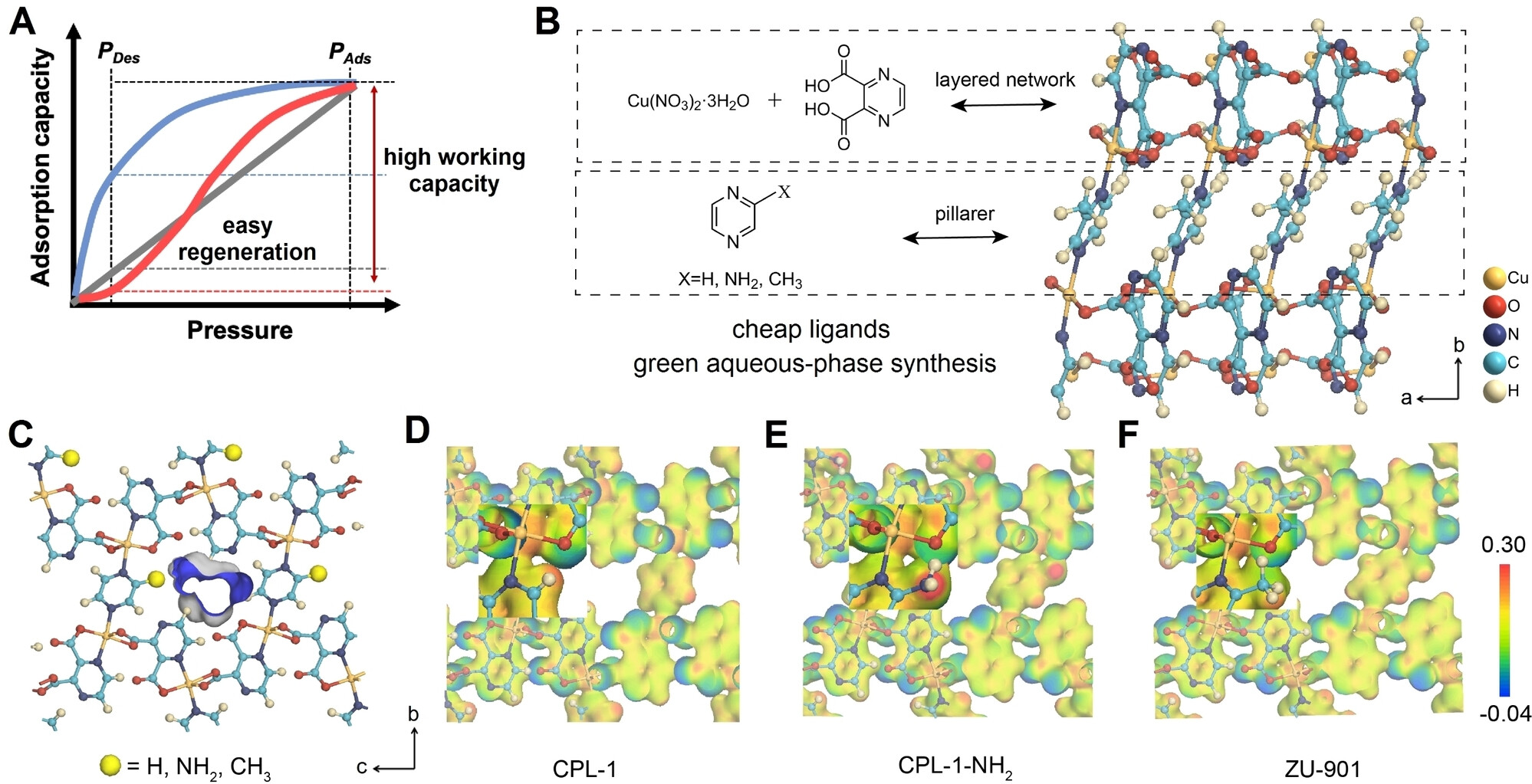

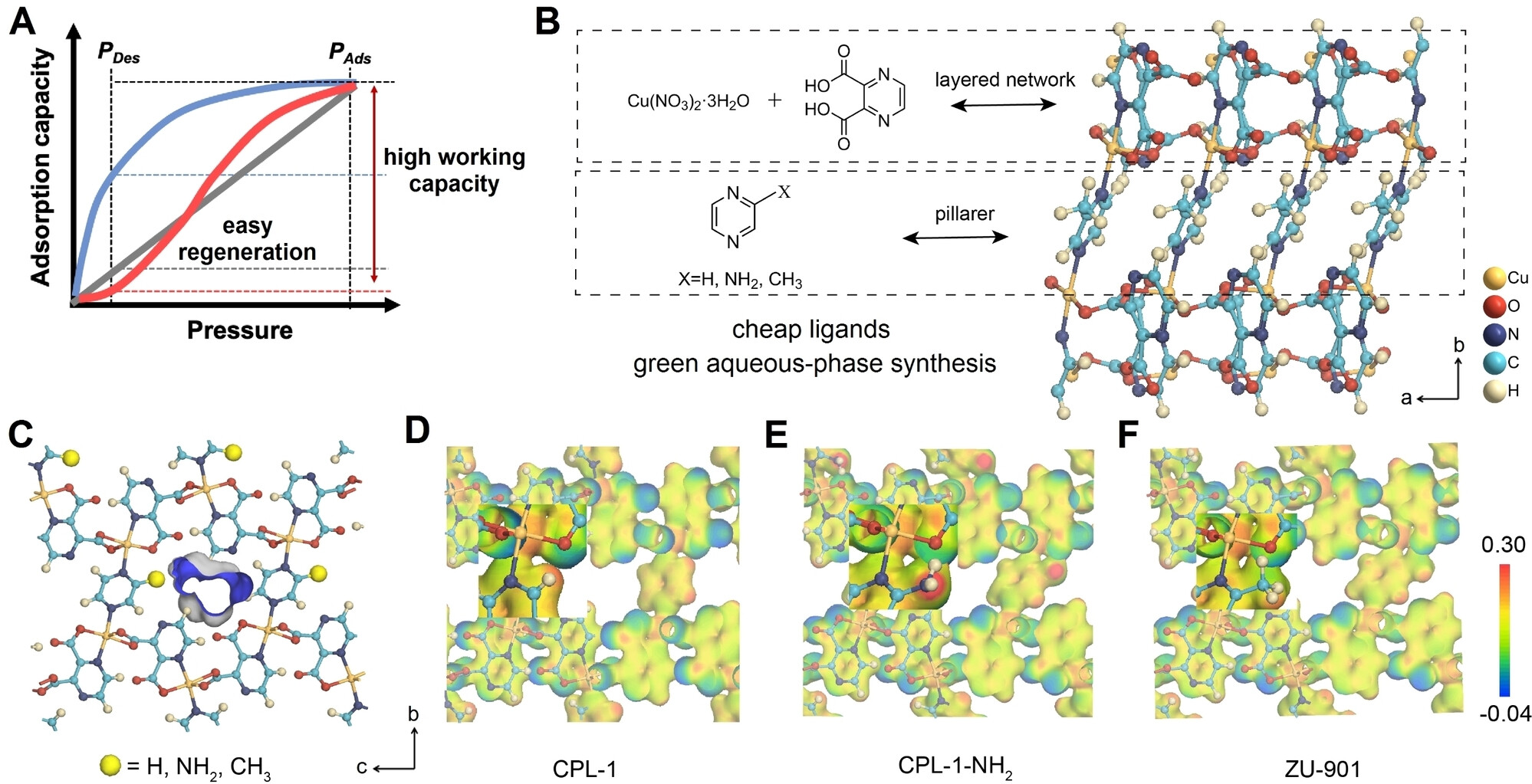

(3) 本文作者在前人工作基础上,设计了新型超微孔MOF材料ZU-901,兼顾高选择性和易再生性,有望实现高效PSA分离工艺。创新点包括调控孔径和孔化学性质以优化吸附曲线形状,获得高吸附选择性参数和易再生特性。

实验部分:

(1) 合成了三种具有不同孔径的CPL类MOF材料:CPL-1、CPL-1-NH2和ZU-901,其中ZU-901为新材料。

(2) 表征了ZU-901的比表面积(229.86 m2/g)和孔体积(0.096 cm3/g)。

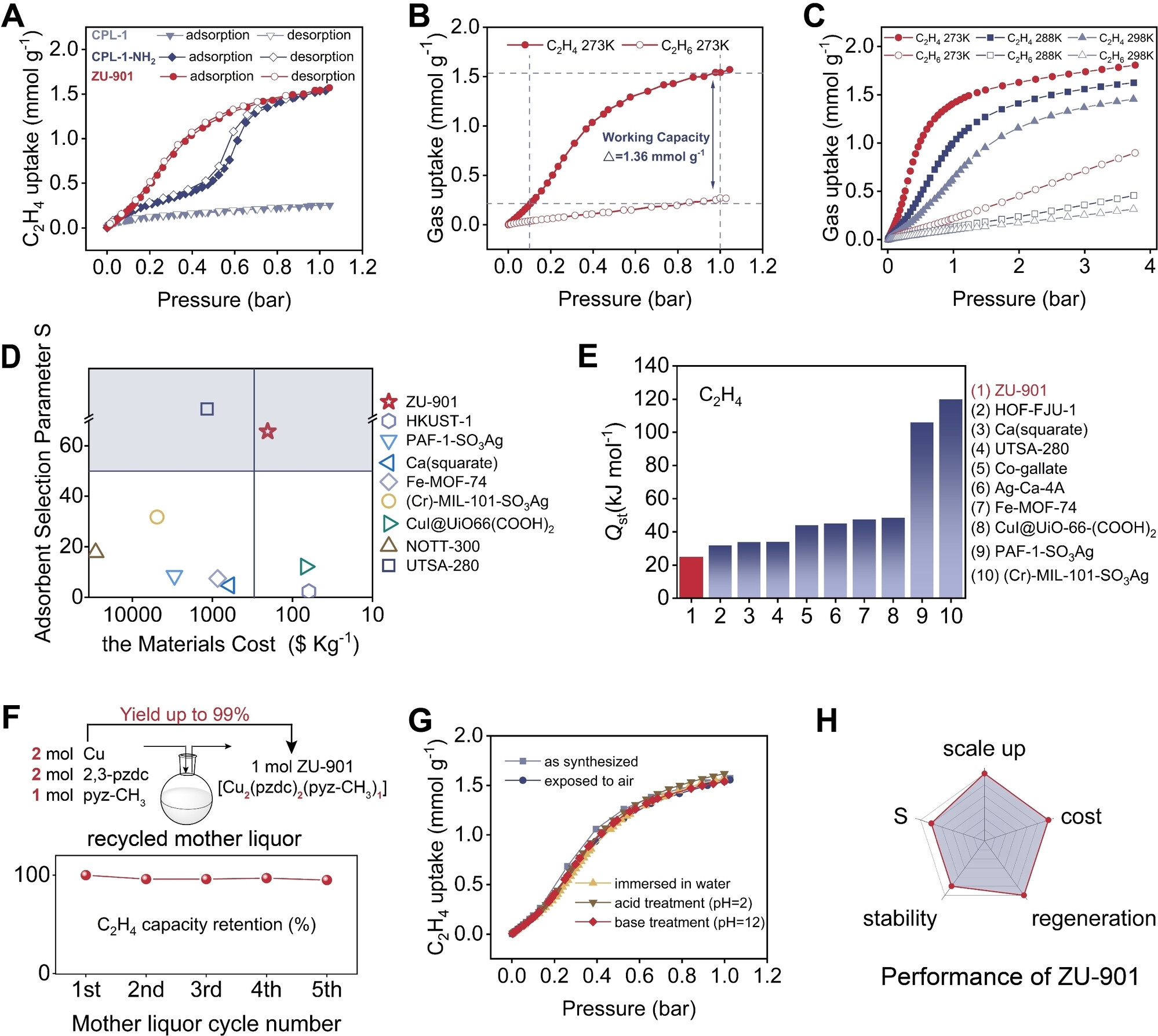

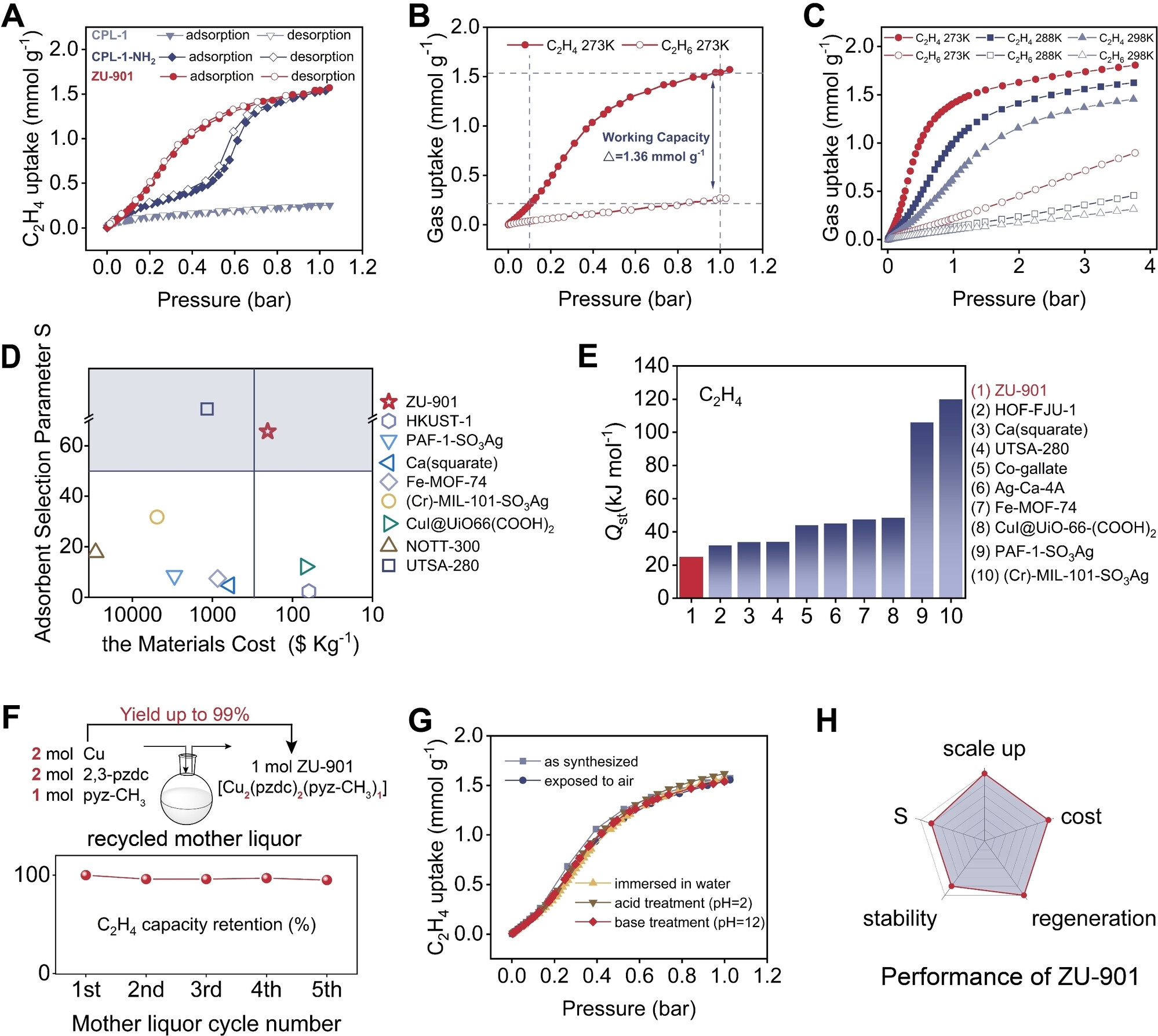

(3) 测试了三种材料对乙烯的吸附行为,发现ZU-901呈现理想的"S"形吸附-脱附曲线,在0.1bar和273K下乙烯吸附量低(0.19 mmol/g),而工作容量高达1.36 mmol/g,乙烷吸附量可忽略不计。

(4) 即使在3bar高压下,ZU-901仍表现出良好的乙烯工作容量和低乙烷吸附量。

(5) ZU-901的吸附选择性参数高达65.68,明显优于已报道的多孔材料如Fe-MOF-74等。

(6) ZU-901的乙烯等量吸附热仅为24.85 kJ/mol,远低于其他基准材料,有利于温和条件下再生。

(7) 通过母液循环利用,ZU-901的合成原子经济性高达99%,循环合成的样品性能稳定不变。

(8) ZU-901具有优异的稳定性,在空气、水、强酸和强碱中浸泡后乙烯吸附量无损失。

(9) 使用工业级原料通过简单水相合成,可实现ZU-901的百克级制备,成本仅为71美元/kg。

(10) DFT计算表明,乙烯分子与ZU-901孔道形状和取向匹配良好,通过C-H…O氢键与配位氧原子以及与吡嗪环上H原子的静电作用紧密结合。计算的乙烯结合能(39.28 kJ/mol)高于乙烷(24.20 kJ/mol),与实验现象一致。

分析测试:

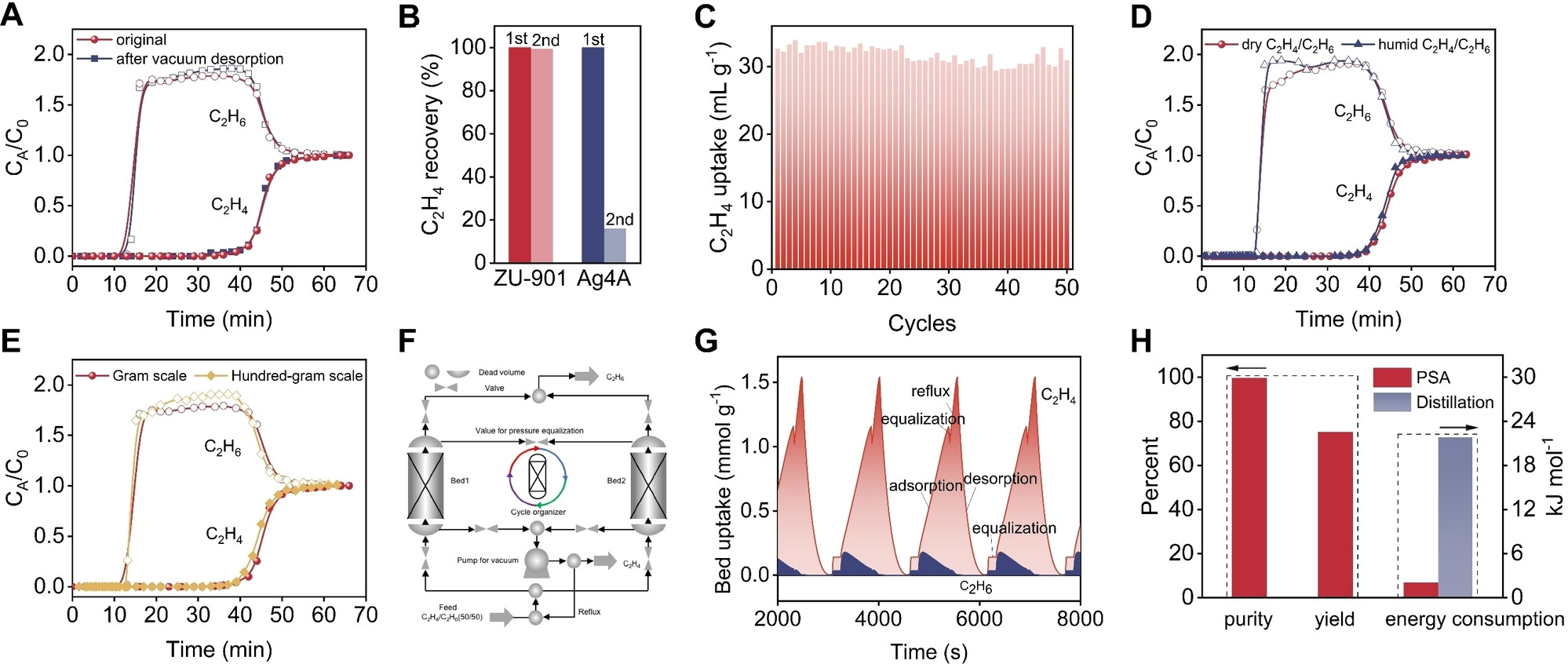

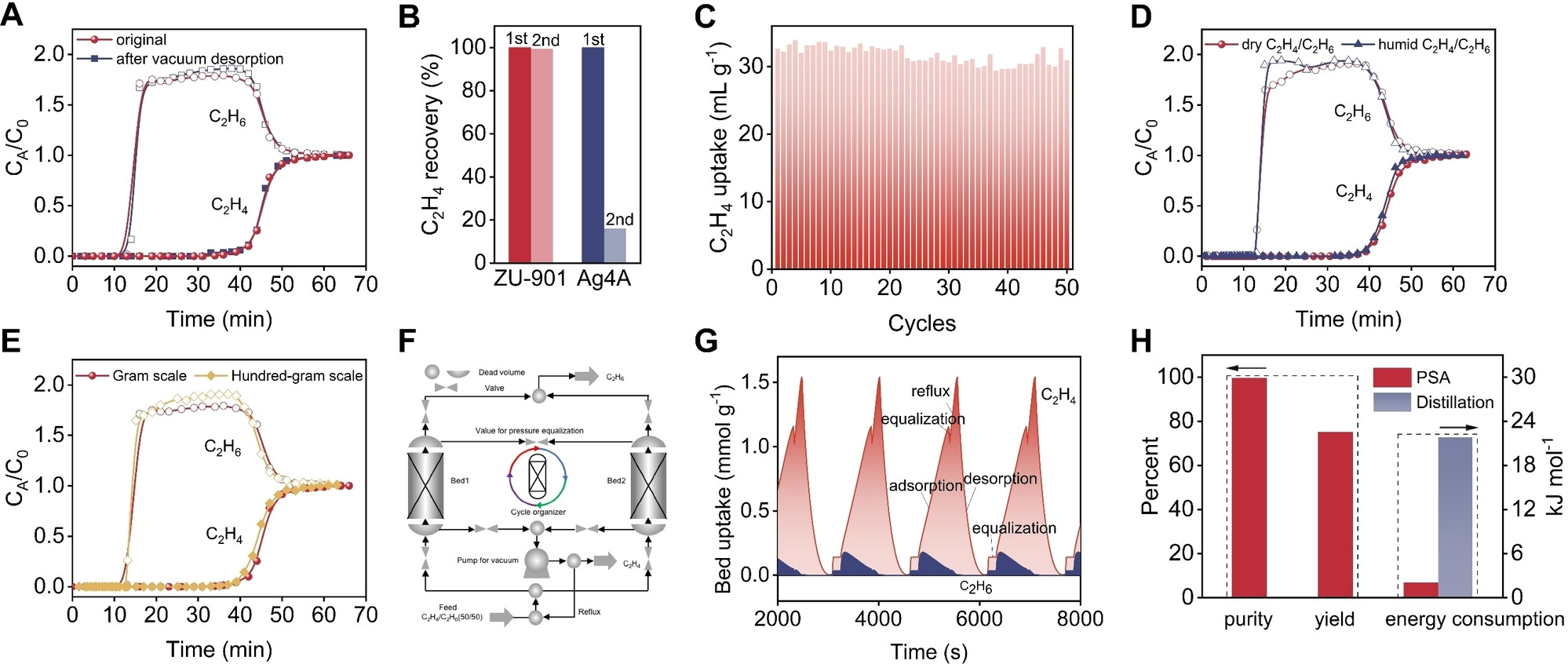

(1) 突破实验表明,由于乙烷吸附量极低,乙烷快速流出,而乙烯持续滞留35分钟。通过抽真空至0.05bar或惰性气体吹扫15分钟,饱和的乙烯可快速解吸再生,收集到的乙烯纯度>95%。相比之下,Ag4A的乙烯回收率仅为16%,远低于ZU-901的99.4%。

(2) 50次循环实验中,ZU-901的动态乙烯工作容量保持稳定。

(3) 在干燥和潮湿条件下,ZU-901的突破曲线基本一致,表明水汽对其性能影响很小。

(4) 百克级制备的ZU-901样品的突破性能与克级样品一致。

(5) 模拟两床PSA工艺,以50/50体积比的乙烯/乙烷混合气为原料,经历吸附、均压、回流、解吸等步骤,可获得99.51%纯度和75%回收率的乙烯产品。相应能耗仅为2.03 kJ/mol,是模拟传统低温精馏能耗的1/10。

总结:

(1) 设计并百克级合成了新型超微孔MOF材料ZU-901,通过调控孔径和骨架柔性,呈现出理想的"S"形乙烯吸附曲线,具有高工作容量和易再生性,适合于能源高效的变压吸附分离。

(2) ZU-901具有高吸附选择性、优异稳定性、易放大合成和低成本等特点,展现了其工业应用潜力。

(3) 本工作为烯烃/烷烃吸附分离的实际应用迈出了重要一步,有助于推动可持续吸附分离技术的发展。

展望:

(1) 文中模拟的两床PSA工艺相对简化,工业上通常采用多床PSA技术,有望进一步提高乙烯回收率。

(2) 实际工业环境中存在水、氢气、甲烷等杂质,尽管初步考察了水汽影响,但仍需系统评估各类杂质的影响。

A Robust Metal-Organic Framework with Scalable Synthesis and Optimal Adsorption and Desorption for Energy-Efficient Ethylene Purification

文章作者:Cong Yu, Zhengdong Guo, Lifeng Yang, Jiyu Cui, Sen Chen, Yawen Bo, Xian Suo, Qihan Gong, Shang Zhang, Prof. Xili Cui, Shengbao He, Prof. Huabin Xing

DOI:10.1002/anie.202218027

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202218027