首页 >

行业动态 > 【HOF气体分离】:利用粘层策略构建柔性-稳健的氢键有机框架用于高效C2H2/CO2分离

【HOF气体分离】:利用粘层策略构建柔性-稳健的氢键有机框架用于高效C2H2/CO2分离

摘要:

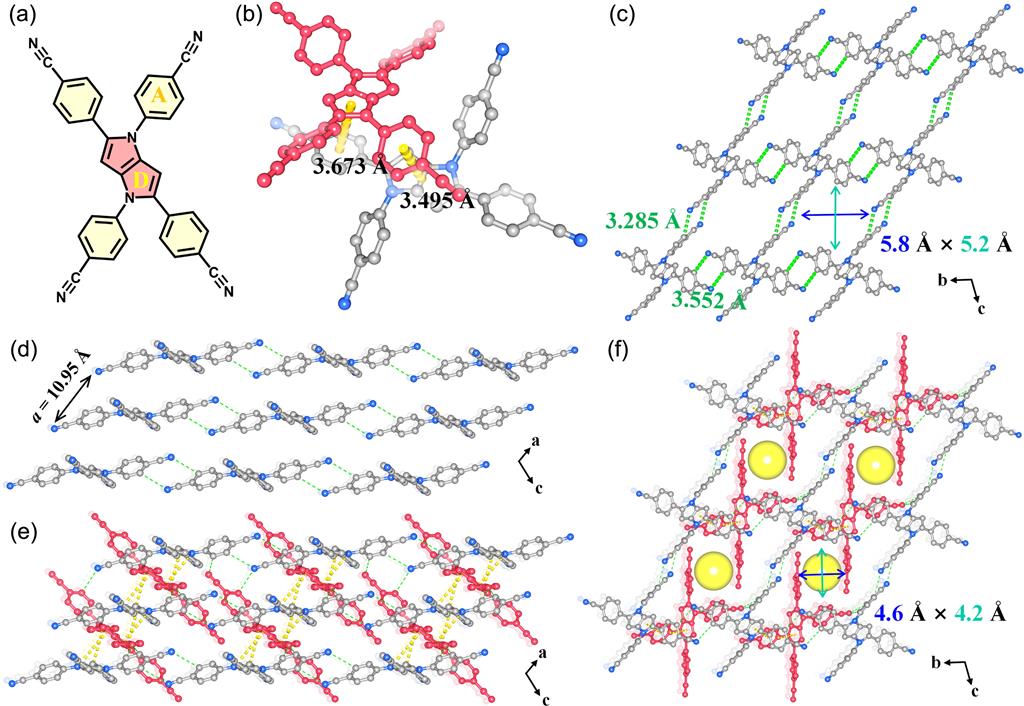

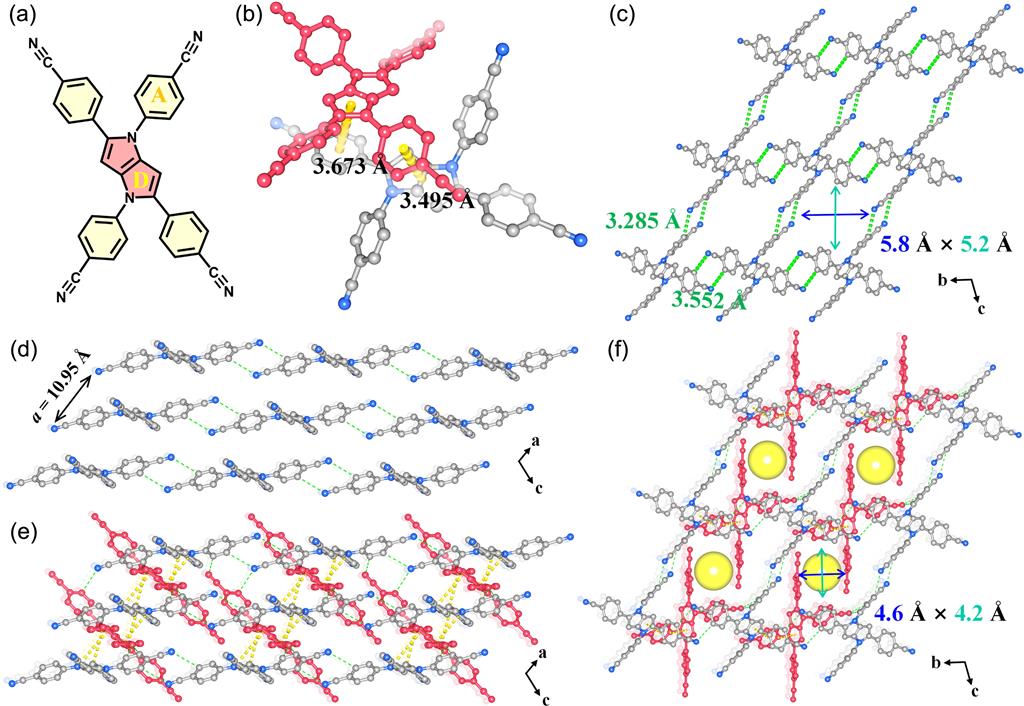

福建师范大学张章静、项生昌老师等发表的这篇文章中(CCS Chemistry 2024, 6, 663–671 )提出了一种新颖的粘层策略(Sticked-Layer Strategy),利用给体(D)-π-受体(A)分子4,4',4'',4'''-(吡咯并[3,2-b]吡咯-1,2,4,5-四基)四苯甲腈(DP-4CN)构建了一种柔性-稳健的氢键有机框架HOF-FJU-8。HOF-FJU-8是一个三维多孔框架,由两种DP-4CN分子组成,一种作为二维层的构建单元通过C≡N···H-C氢键二聚体连接,另一种作为粘合剂通过D-A π···π相互作用将层沿孔道方向粘合。活化后的HOF-FJU-8a具有柔性-稳健的孔特性,表现出对C2H2的自适应吸附和更强的结合亲和力,可有效分离C2H2/CO2混合气体。

研究背景:

1) 氢键有机框架(HOFs)在气体吸附和分离方面具有巨大潜力,但大多数HOFs柔韧性差,容易在活化后坍塌或变形,难以保持永久孔隙率。

2) 其他学者尝试使用大π共轭芳香环作为有机连接体构建稳健的HOFs,但孔径较大导致分离选择性差。目前鲜有HOFs能够有效分离C2H2/CO2混合气体。

3) 本文作者在前期工作的基础上,提出利用给体-受体π···π相互作用增强框架刚性,结合氢键的固有柔性,通过粘层策略构建柔性-稳健HOFs用于C2H2/CO2分离,这是一种全新的HOFs构建策略。

实验部分:

1) 合成了有机构筑单元DP-4CN分子,通过简单结晶得到HOF-FJU-8单晶。

2) 表征了HOF-FJU-8的结构,发现其由两种DP-4CN分子通过氢键和π···π相互作用形成粘层结构的三维框架。

3) 考察了HOF-FJU-8在酸碱和有机溶剂中的化学稳定性,以及热稳定性,发现其具有优异的稳定性。

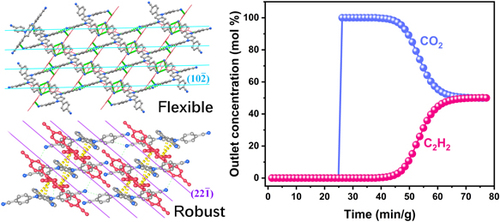

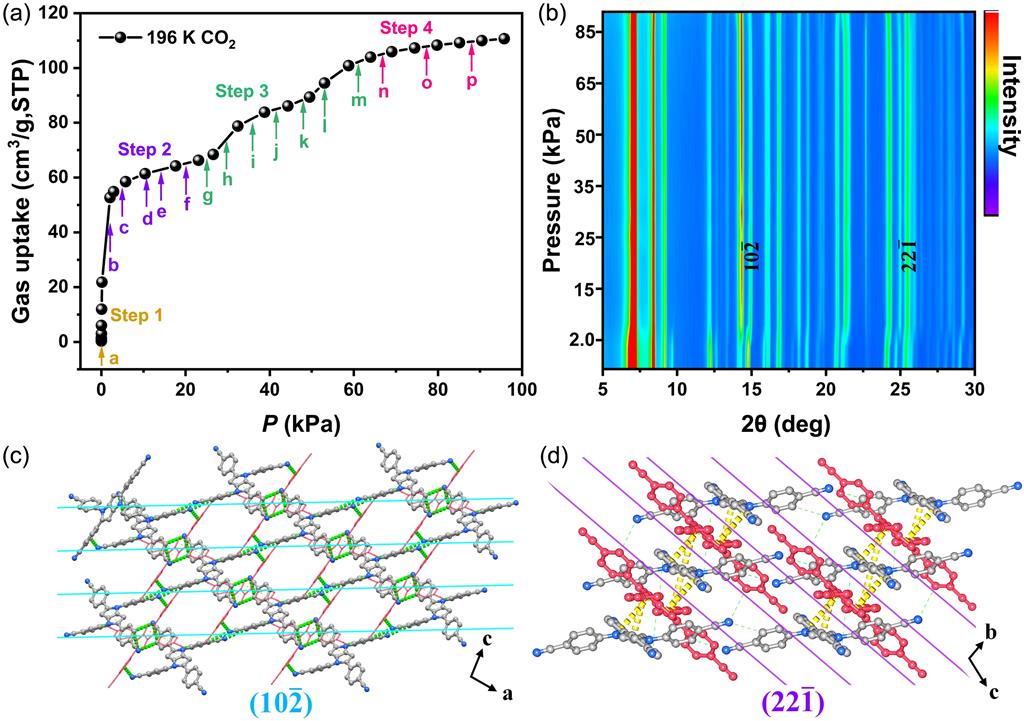

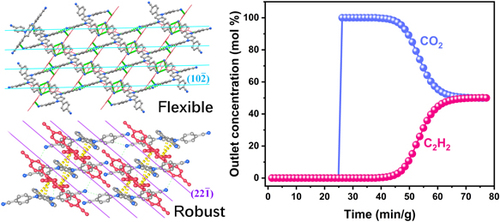

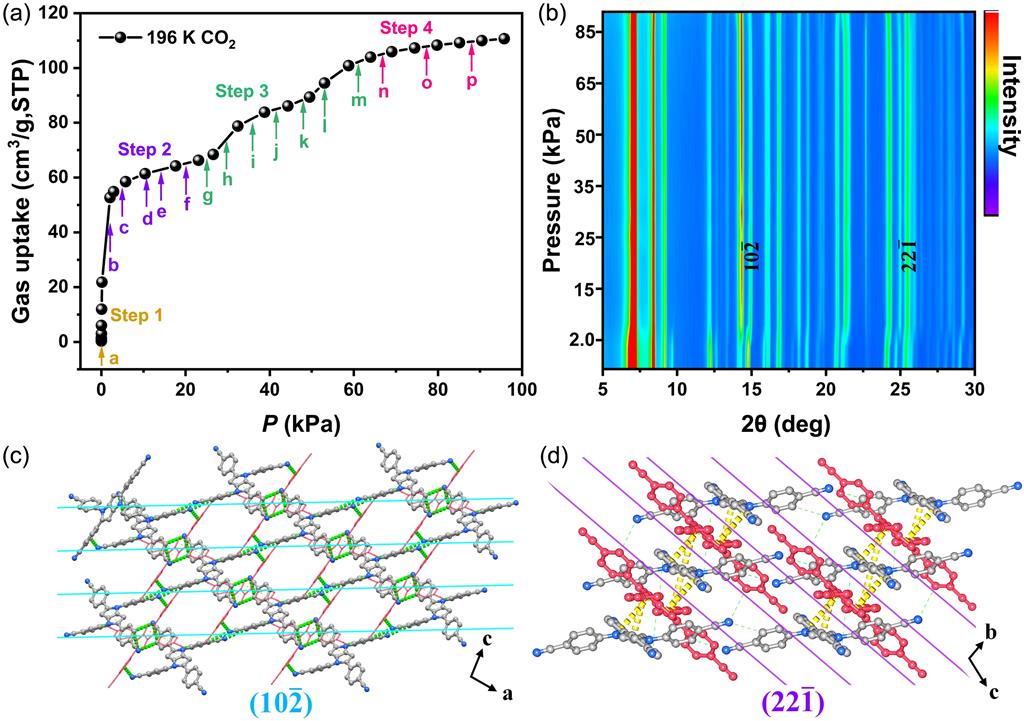

4) 活化HOF-FJU-8得到HOF-FJU-8a,并通过气体吸附、原位气体加载XRD等实验证实其柔性-稳健孔特性。HOF-FJU-8a的突破在于:利用粘层策略,赋予(221)晶面刚性,(102)晶面柔性,实现了柔性-稳健孔道结构。

分析测试:

1) HOF-FJU-8a在196 K和95 kPa下对CO2的吸附量为110 cm3/g,孔体积为0.21 cm3/g。孔径分布在5.0和5.4 Å。

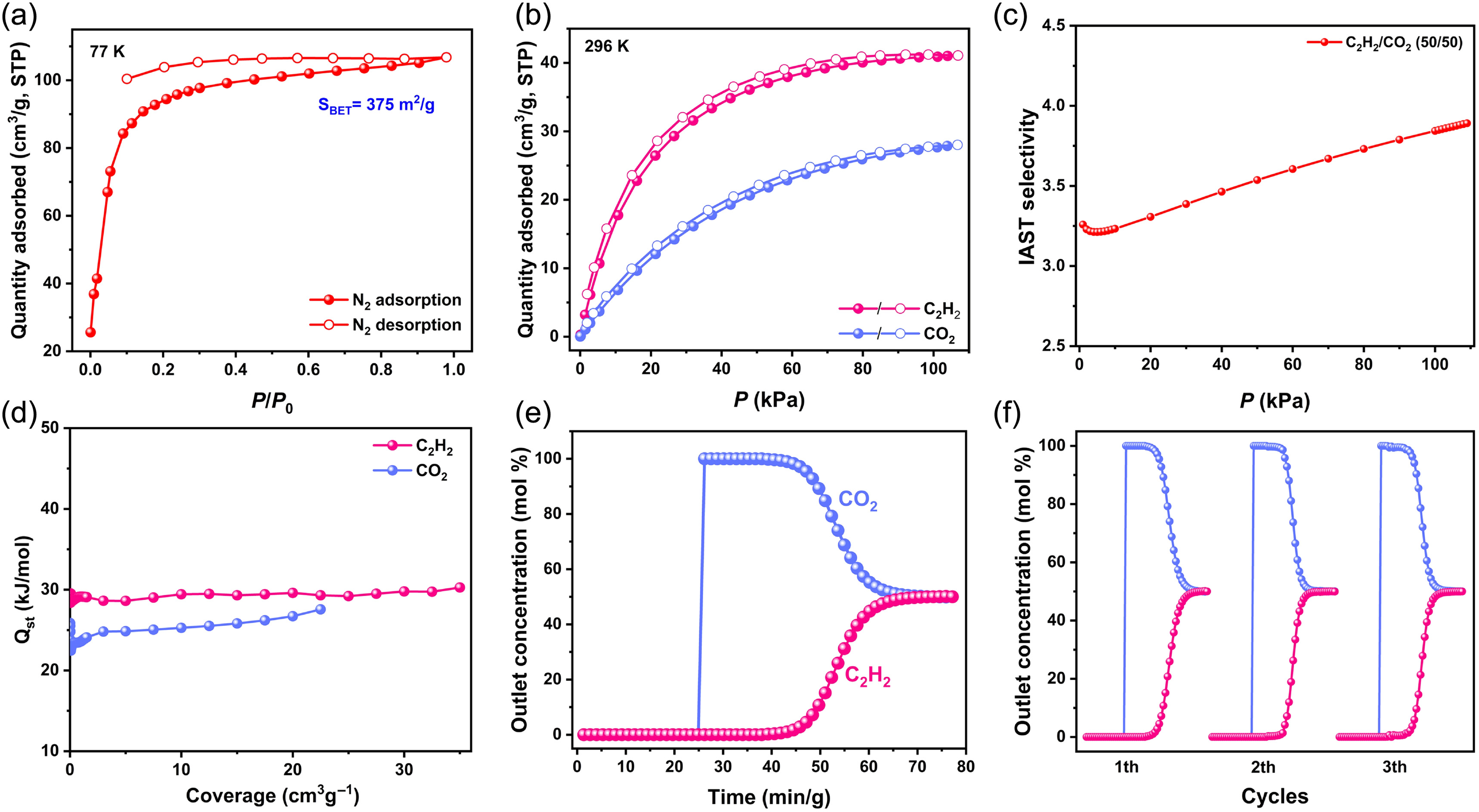

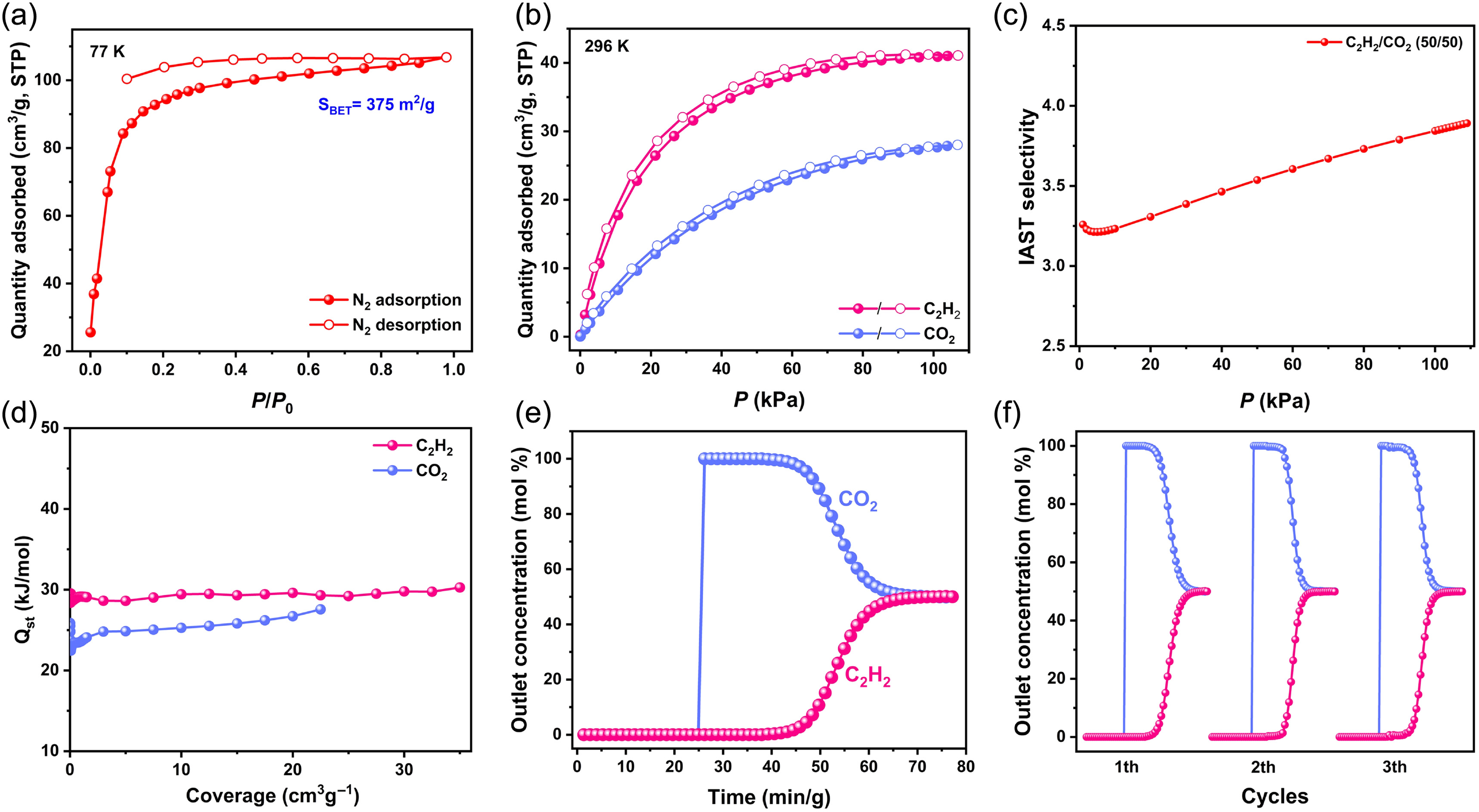

2) 77 K时N2吸附量为106 cm3/g,BET比表面积为375 m2/g,Langmuir比表面积为468 m2/g,孔体积为0.16 cm3/g。

3) 296 K时HOF-FJU-8a对C2H2和CO2的吸附量分别为41和28 cm3/g。IAST计算50/50 C2H2/CO2混合气体的选择性为3.9。

4) C2H2和CO2在HOF-FJU-8a中的吸附焓分别为28.3和25.8 kJ/mol,表明HOF-FJU-8a与C2H2有更强的亲和力。

5) 实际动态穿透实验表明HOF-FJU-8a能有效分离C2H2/CO2,且具有良好的循环再生性能。

上述结果揭示了HOF-FJU-8a 柔性-稳健孔道结构的形成机理,以及与C2H2和CO2的不同作用模式和亲和力差异,证实了粘层策略构建柔性-稳健HOFs用于C2H2/CO2分离的可行性。

总结:

1) 粘层策略是一种构建柔性-稳健HOFs的有效途径。由粘层策略构建的HOF-FJU-8a具有柔性-稳健孔特性,粘合提供(221)晶面刚性,氢键赋予(102)晶面柔性。粘层策略构建的HOFs具有良好的化学稳定性和热稳定性。

2) 柔性-稳健特性使HOF-FJU-8a能自适应吸附C2H2,并具有比CO2更强的结合亲和力,从而有效分离C2H2/CO2混合气体。

3) 本工作为构建用于重要工业气体吸附分离的柔性-稳健HOFs提供了新思路。

展望:

1) 进一步阐明HOF-FJU-8粘层形成的驱动力、影响因素等。

2) 增加与其他类型MOFs和HOFs在C2H2/CO2分离性能上的系统对比,以及多气体组分的分离性能评估。

3) 考察HOF-FJU-8在更接近实际条件下的分离效果。

4) 粘层策略的普适性有待拓展验证,建议尝试更多的D-π-A分子构筑基元,构建系列粘层结构HOFs,并优化其吸附分离性能。

Sticked-Layer Strategy to a Flexible-Robust Hydrogen-Bonded Organic Framework for Efficient C2H2/CO2 Separation

文章作者:Zhen Yuan, Xianghua Jiang, Liangji Chen, Junjie Chen, Lu Li, Yisi Yang, Yunbin Li, Fahui Xiang, Shengchang Xiang, Banglin Chen and Zhangjing Zhang

DOI:10.31635/ccschem.023.202302840

文章链接:https://www.chinesechemsoc.org/doi/10.31635/ccschem.023.202302840