首页 >

行业动态 > 【Ce-MOF-808】Ce-MOF衍生CeO2作为钠离子电池高倍率性能负极材料

【Ce-MOF-808】Ce-MOF衍生CeO2作为钠离子电池高倍率性能负极材料

摘要:

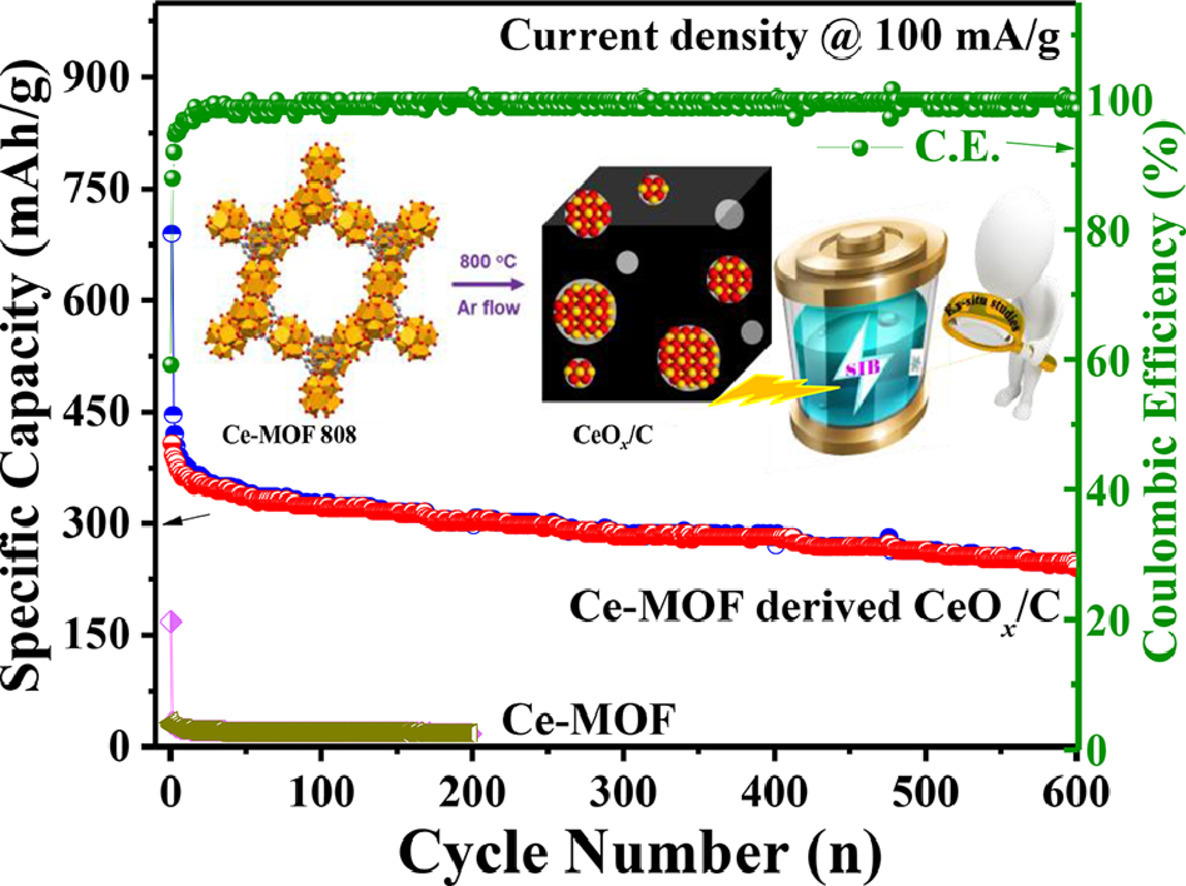

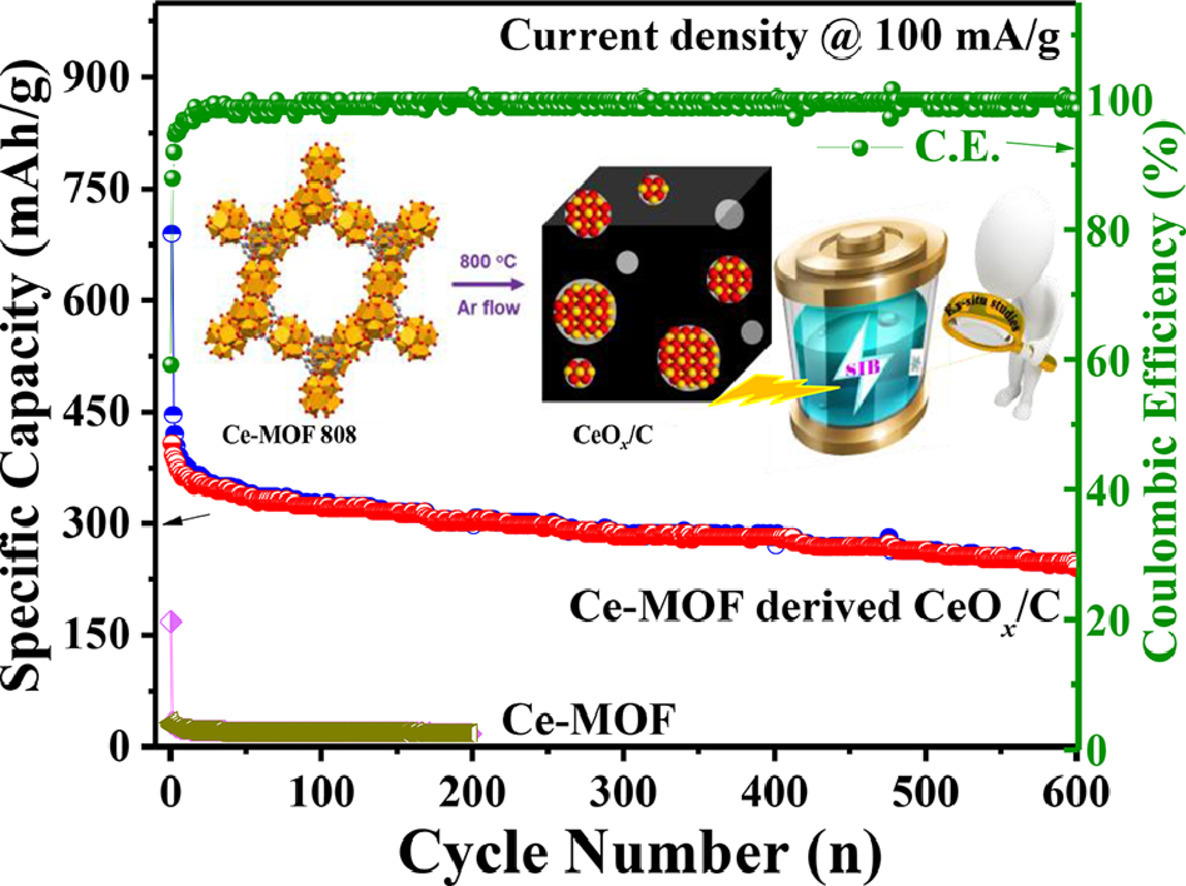

以铈基金属有机框架(Ce-MOF-808)为前驱体,通过煅烧制备出CeOₓ/C(1≤x≤2)纳米复合材料,并将其用作钠离子电池负极材料。物理与形貌研究表明,该材料含5nm晶粒尺寸的立方相氧化铈纳米立方体;煅烧中MOF模板转化为碳,提升金属氧化物导电性。电化学测试显示,在100mA/g电流密度下,其可逆放电容量达446mAh/g,600次循环后仍保持256mAh/g。结合循环伏安、电化学阻抗及原位X射线衍射、光电子能谱分析,揭示高稳定性赝电容特性与Ce基于氧空位的转化反应是其优异循环和倍率性能的关键,为MOF衍生金属氧化物在高性能储能领域的应用提供参考。

研究背景:

1.行业问题和研究现状:钠离子电池(SIBs)因钠资源丰富,是锂离子电池(LIBs)低成本替代方案,但合适电极材料设计及钠离子嵌脱机制研究不足。硬碳是主流SIBs负极,却存在电位低、理论容量有限(372mAh/g)问题;MOF衍生材料虽在SIBs有应用,但氧化铈(CeO₂)用作SIBs负极尚未见报道。

2.本文创新:首次将Ce-MOF-808衍生的CeOₓ/C纳米复合材料用作SIBs负极;通过简便煅烧实现碳原位包覆,结合多种表征揭示其基于氧空位的转化反应与赝电容特性协同提升性能的机制。

实验部分:

1.Ce-MOF与CeOₓ/C制备:将1.461g硝酸铈铵溶于5mL去离子水,依次加入67.2mg均苯三甲酸、1.6mL DMF、1.2mL铈溶液、4.12mL甲酸,100℃反应20分钟,离心洗涤后真空干燥得Ce-MOF;300mg Ce-MOF在Ar氛围下800℃煅烧1小时,制得CeOₓ/C。

2.电极与电池组装:活性材料(80%)、碳黑(10%)、PVdF(10%)用NMP调成浆料,涂覆于铜箔,真空干燥后冲片;以金属钠为对电极,玻璃纤维为隔膜,1M NaClO₄(PC+5%FEC)为电解液,在Ar手套箱组装CR2032型半电池。

3.电化学性能测试:用AcuTech 750B测试恒流充放电(0.01-3.0V),CHI 6273E测试循环伏安(0.05mV/s等)与交流阻抗(100kHz-0.01Hz);拆解循环后电池,对电极进行表征分析反应机制。

分析测试:

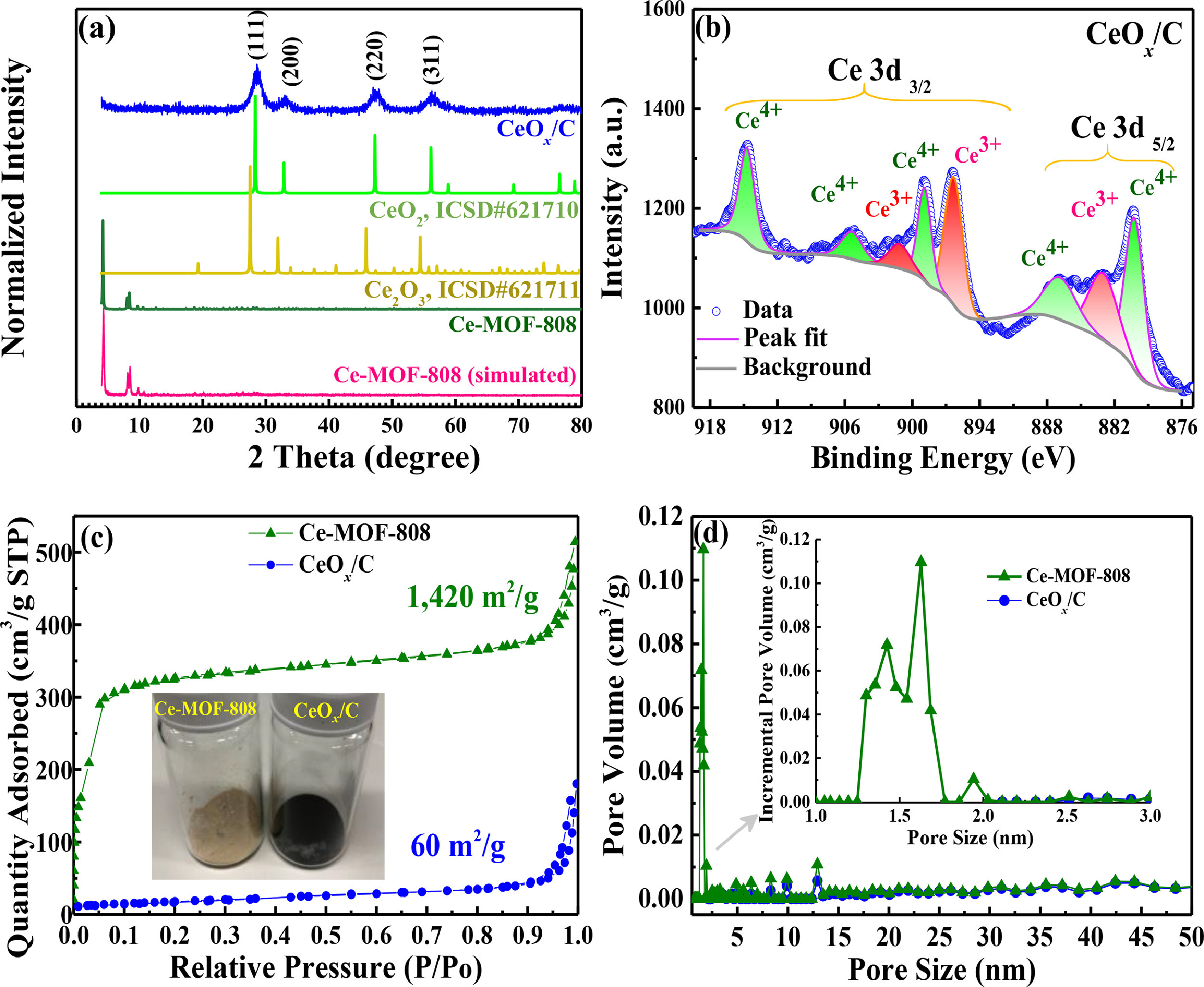

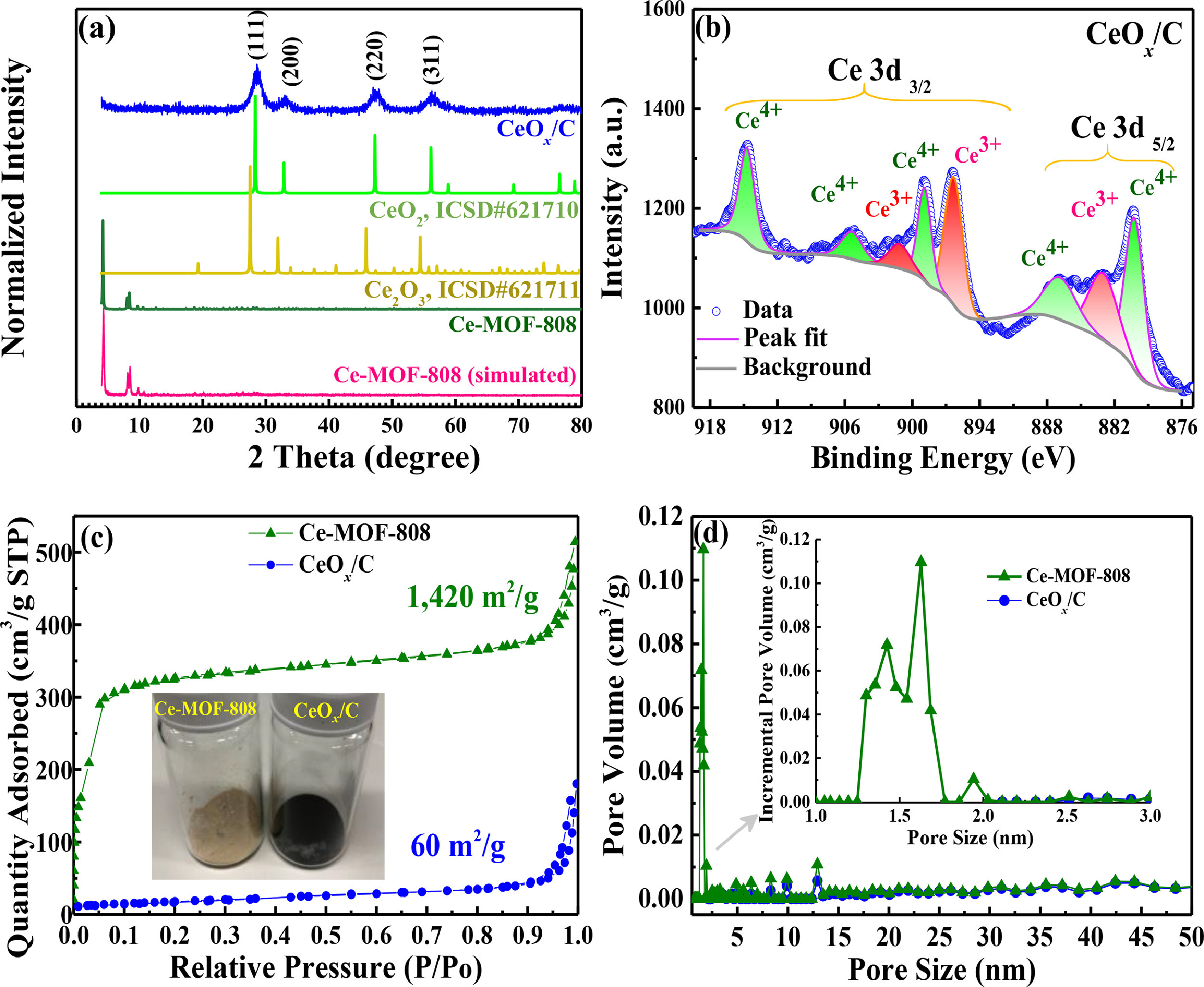

1.结构与成分表征:XRD显示Ce-MOF为Ce-MOF-808晶型,CeOₓ/C对应立方相CeO₂(ICSD#621710);XPS测得CeOₓ/C中Ce³⁺占31%、Ce⁴⁺占69%,C 1s含C-Ce等键;Raman光谱在465cm⁻¹有Ce-O峰,CeOₓ/C在1337、1582cm⁻¹有碳的D、G带(I_D/I_G=1.07)。

2.孔结构分析:N₂吸附-脱附显示Ce-MOF的BET比表面积1420m²/g,微孔为主;CeOₓ/C的BET为60m²/g,以介孔(0.124cm³/g)、大孔(0.059cm³/g)为主;BJH法测得Ce-MOF吸附/脱附孔容0.323/0.367cm³/g,CeOₓ/C为0.274/0.279cm³/g。

3.电导率与动力学:两探针法测得Ce-MOF电导率8×10⁻¹²S/cm,CeOₓ/C为8×10⁻⁴S/cm;EIS显示新鲜电池R_ct=93.17Ω,2.5次循环后18.83Ω,600次后86.02Ω;钠离子扩散系数分别为1.85×10⁻¹⁴、7.05×10⁻¹³、1.76×10⁻¹³cm²/s;CV扫速分析得b值0.79-0.92,0.8mV/s时赝电容贡献81%。

4.形貌分析:SEM/TEM显示Ce-MOF为30-100nm纳米晶,CeOₓ/C为纳米团聚体,HRTEM可见CeO₂晶格(0.32nm等);EDS mapping显示C、Ce、O均匀分布,碳含量13.72%(与TGA结果一致)。

5.机制揭示:原位XRD与XPS表明,放电时CeO₂转化为Ce₂O₃并生成Na₂O,充电时部分恢复CeO₂;循环后电极无裂纹,SEI膜稳定,碳网络抑制体积膨胀、提升导电性。

总结:

1.主要研究结果:CeOₓ/C负极在100mA/g下可逆容量446mAh/g,600次循环后256mAh/g;3000mA/g下800次循环容量163mAh/g,倍率性能优异。

2.创新突破:首次将Ce-MOF衍生CeOₓ/C用作SIBs负极;阐明氧空位介导的Ce⁴⁺/Ce³⁺转化与赝电容协同储钠机制;实现碳原位包覆提升导电性与稳定性。

3.潜在意义:为MOF衍生金属氧化物在储能领域应用提供新路径;推动低成本、高稳定性SIBs负极材料发展。

Ce-MOF derived ceria: Insights into the Na-ion storage mechanism as a high-rate performance anode material

文章作者:Rasu Muruganantham, Yu-Juan Gu, Yi-Da Song, Chung-Wei Kung, Wei-Ren Liu

DOI:10.1016/j.apmt.2021.100935

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.100935

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。