首页 >

行业动态 > 【UIO-66】利用酸性作为合成调控金属有机框架催化活性的工具

【UIO-66】利用酸性作为合成调控金属有机框架催化活性的工具

摘要:

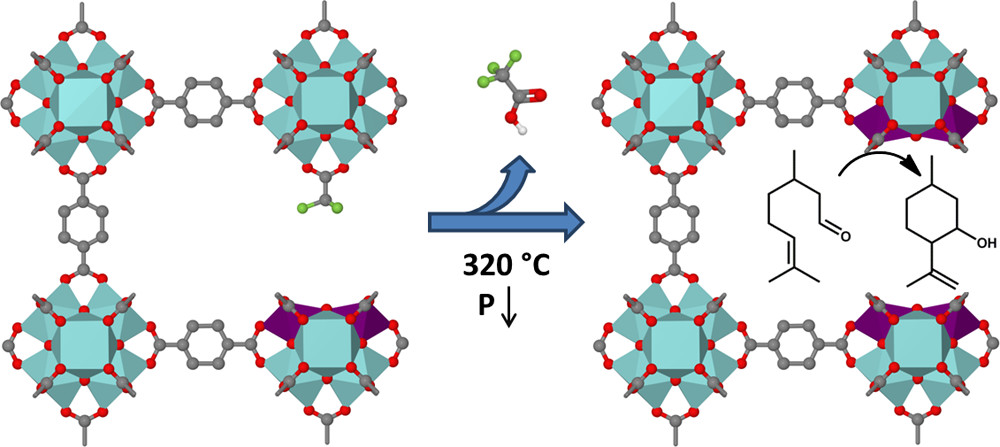

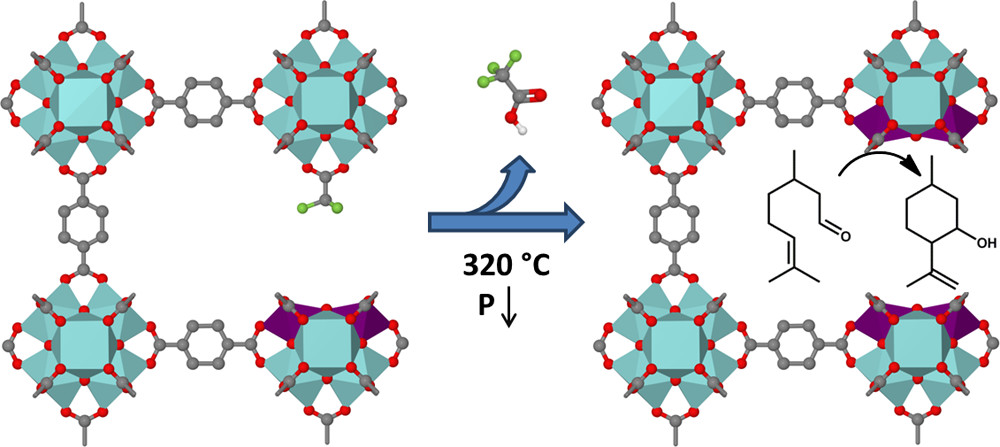

通过调控合成法可大幅提升锆基对苯二甲酸酯UiO-66(Zr)的催化活性。合成时联用三氟乙酸(TFA)与盐酸,得到高结晶性材料,其中对苯二甲酸酯部分被三氟乙酸酯取代。材料热活化后,不仅使六核Zr簇脱羟基,还能去除三氟乙酸酯基团,形成更开放的框架结构与大量空位,因此对多种路易斯酸催化反应表现出高活性。

研究背景:

1.行业问题和研究现状:金属有机框架(MOFs)因金属离子分散性好,在催化领域潜力大,但现有MOFs活性多不及沸石等微孔材料。已有研究通过后处理(如无机酸处理MIL-100(Fe))或控制合成速率(如快速沉淀MOF-5)提升活性,UiO-66合成中也常用乙酸等调节剂,但活性提升有限。

2.本文创新:提出用TFA作为调节剂,结合HCl调控UiO-66合成,使TFA取代部分对苯二甲酸酯;通过热活化去除TFA,构建更多空位与开放框架,显著提升催化活性,且明确调节剂在晶体内部的作用机制。

实验部分:

1.UiO-66合成实验:以等摩尔ZrCl₄(3.5g,15mmol)与对苯二甲酸(2.5g,15mmol)溶于DMF(155ml,2mol),加0-20equiv TFA(UiO-66-X),部分体系加1.5ml 36wt% HCl(17mmol);120℃烘箱反应21h,离心收集粉末,用DMF、甲醇各洗3次。结果:加TFA不影响结晶性,联用HCl提升TFA掺入量。

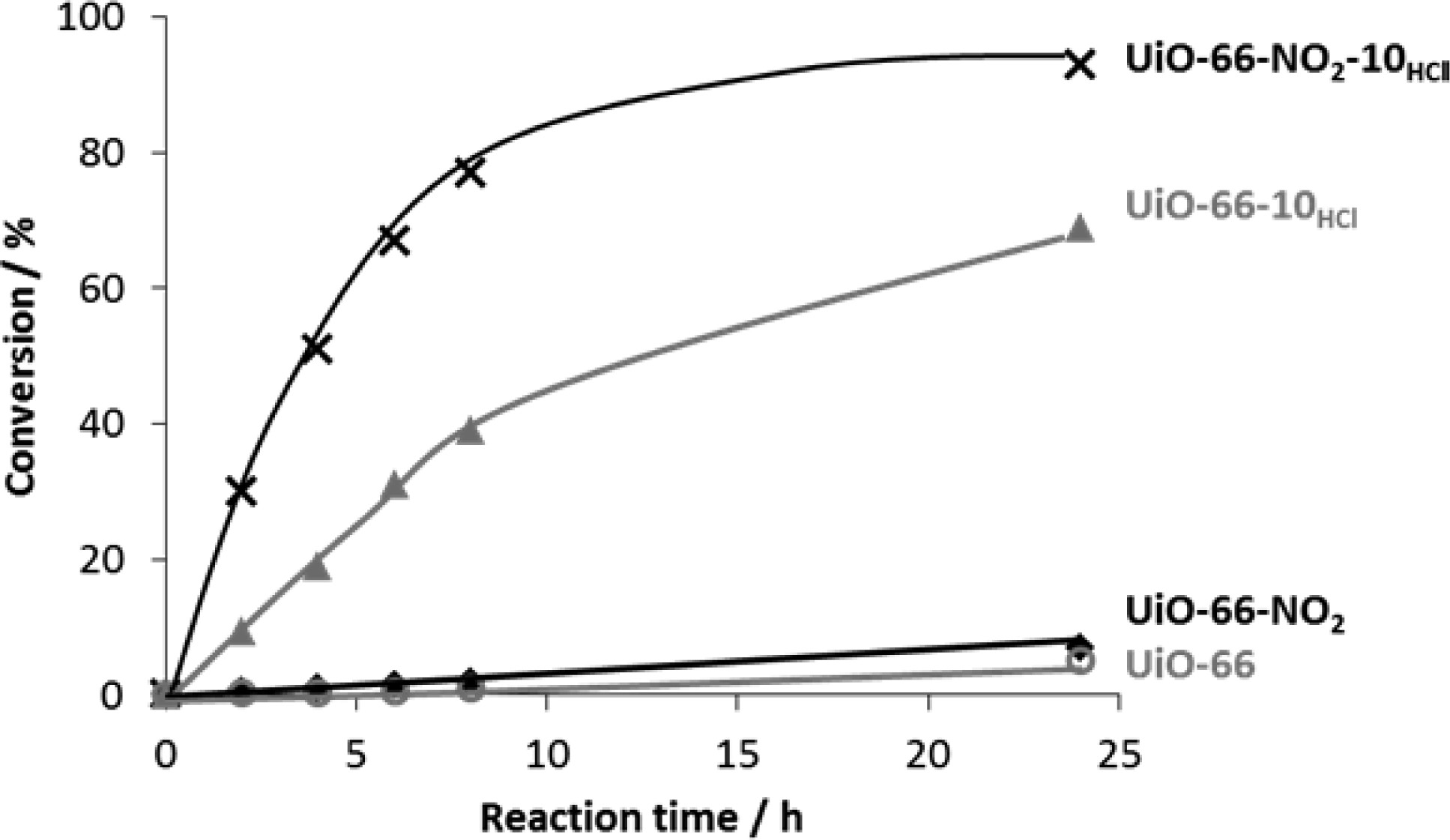

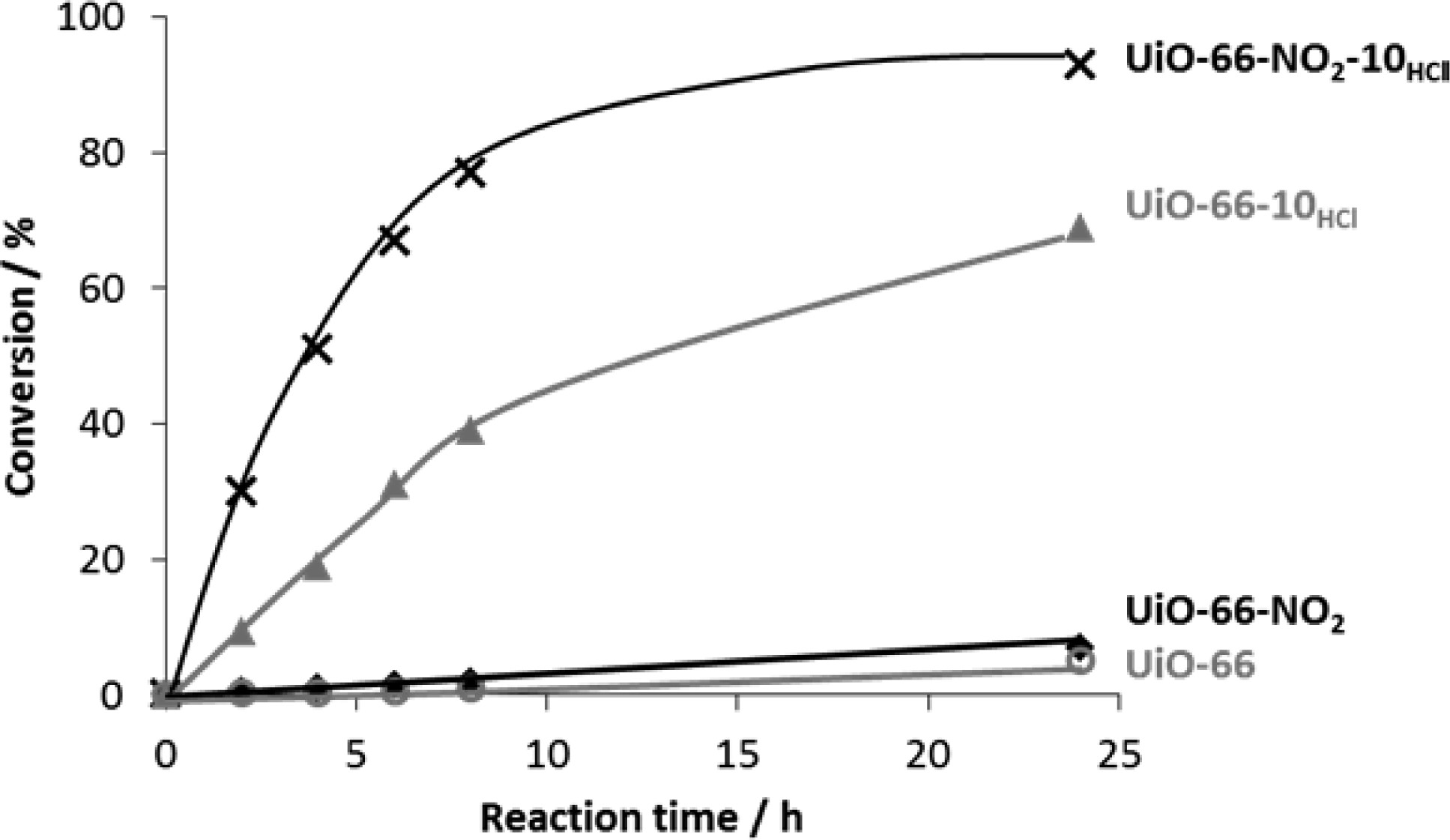

2.催化性能测试(香茅醛环化):50mg催化剂320℃真空活化12h,10ml反应器加香茅醛-甲苯溶液(香茅醛:Zr⁴⁺=15),110℃反应。结果:UiO-66-20(20equiv TFA)10h转化率75%,远高于无调节剂的34%;UiO-66-10₍HCl₎1h转化率40%,高于UiO-66-10的21%。

3. Meerwein-Ponndorf-Verley还原反应:10ml反应器加4-叔丁基环己酮(TCH)、异丙醇(IPA)甲苯溶液(IPA:TCH:Zr⁴⁺=50:10:1),100℃反应。结果:UiO-66-NO₂-10₍HCl₎24h转化率93%,无调节剂样品仅5%-7%。

分析测试:

1.TGA:TA Instruments TQA 500,3℃/min升温,氧气氛围。结果:UiO-66₍HCl₎与无HCl样品BDC:Zr₆均为5;UiO-66-10₍HCl₎270-320℃有TFA失重峰,推测式为[Zr₆O₇(OH)](BDC)₄(CF₃COO)。

2.¹⁹F NMR:Bruker Avance DSX400(9.4T),10kHz旋转,CF₃COOH为参比(δ=-76.55ppm)。结果:UiO-66-10₍HCl₎新鲜样有-78ppm(Zr结合CF₃COO⁻)与-75ppm(物理吸附TFA)峰,320℃活化后氟信号消失。

3.XRD:Stoe衍射仪(λ=1.54056Å)。结果:加TFA保持Fm3m空间群,320℃活化后a=20.69Å(新鲜样20.76Å),无新相。

4.CD₃CN化学吸附(FTIR):Nicolet Nexus光谱仪,4cm⁻¹分辨率。结果:2298cm⁻¹为LA位点吸附峰,300℃活化后UiO-66-10₍HCl₎LA位点1100μmol/g,高于UiO-66₍HCl₎的720μmol/g。

5.N₂物理吸附:Quantachrome仪器,DFT算孔径。结果:UiO-66原孔径0.78nm,20equiv TFA样品孔径1-1.1nm。

6.结果揭示:TFA取代部分 linker,热活化脱除后形成空位;HCl促进TFA掺入,增加LA位点;开放框架与多空位提升催化活性,且不改变酸强度(香茅醛环化选择性75%-77%)。

总结:

1.主要研究结果:TFA调控结合HCl可提升UiO-66 LA位点数量与孔径,显著提高香茅醛环化、酮还原反应活性。

2.创新突破:首次证实TFA在UiO-66晶体内部取代linker,热活化脱除形成空位,明确HCl的协同作用机制。

3.潜在意义:为MOFs催化活性调控提供新策略,可推广至其他Zr基MOFs的功能优化。

Synthesis Modulation as a Tool To Increase the Catalytic Activity of Metal−Organic Frameworks: The Unique Case of UiO-66(Zr)

文章作者:Frederik Vermoortele, Bart Bueken, Gaëlle Le Bars, Ben Van de Voorde, Matthias Vandichel, Kristof Houthoofd, Alexandre Vimont, Marco Daturi, Michel Waroquier, Veronique Van Speybroeck, Christine Kirschhock, Dirk E. De Vos

DOI:10.1021/ja405078u

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja405078u

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。