首页 >

行业动态 > 【PCN-250(Fe)】混合氧化态羧酸盐基铁基金属有机框架的热诱导脱羧机理

【PCN-250(Fe)】混合氧化态羧酸盐基铁基金属有机框架的热诱导脱羧机理

摘要:

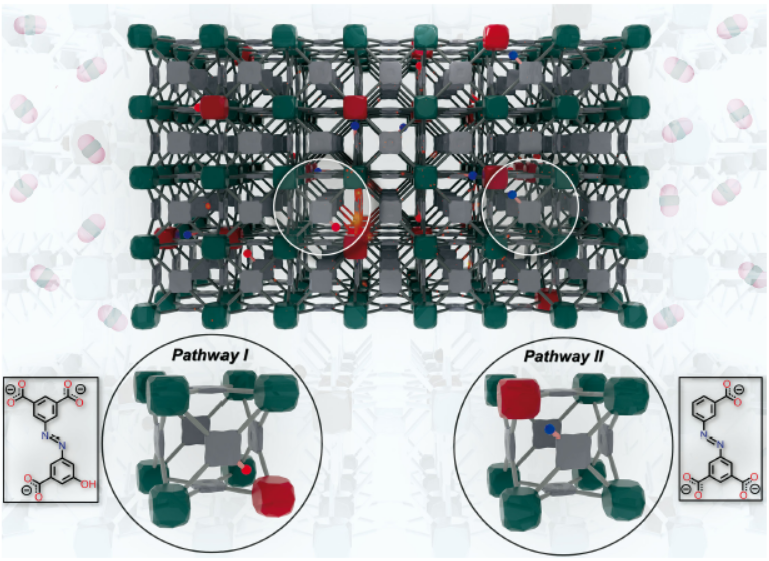

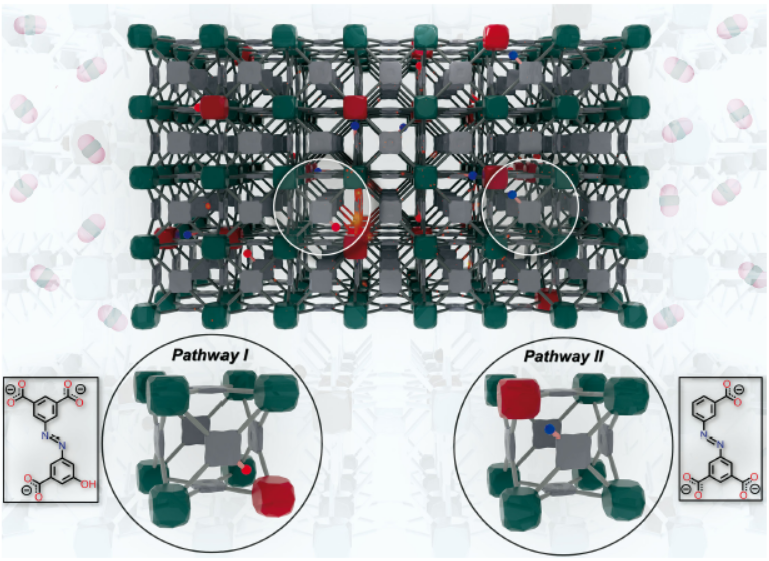

本文研究了羧酸盐基铁基金属有机框架PCN-250(又称MIL-127)中热致脱羧机制对金属位点活化及介孔生成的影响。该MOF在惰性气氛或真空条件下热处理时,铁簇从Fe(III)₃转变为Fe(II)Fe(III)₂混合氧化态。多种表征结果表明,200℃以上配体脱羧导致铁位点活化,同时生成缺失簇介孔缺陷。所得介孔PCN-250热稳定性高,多次高温再生后仍保持结晶性,且热还原后的PCN-250对甲烷和CO₂的总吸附容量有所提升。

研究背景:

1. 行业问题和研究现状:铁的氧化态变化在催化中应用广泛,但混合氧化态同基金属有机框架(MOFs)及其对气体吸附行为的影响研究较少。MOFs中开放金属位点的生成机制,尤其是羧酸盐MOFs中氧化态变化的机理尚未深入探索。

2. 本文创新:首次系统研究PCN-250的热诱导脱羧活化机制,揭示其铁簇氧化态变化及介孔生成过程,为羧酸盐MOFs的热活化提供新见解。

实验部分:

1. PCN-250的合成:将FeCl₃、H₄ABTC、乙酸和DMF混合溶解,150℃加热16小时,离心收集红色晶体,经25天悬浮处理形成介孔。

2. 活化与循环实验:在真空、Ar或CO₂气氛下,于180℃或240℃活化样品12小时,进行10次循环活化,每次活化后测试氮气吸附等温线。

3. 气体吸附测试:测定不同活化条件下CH₄和CO₂的吸附等温线,分析吸附容量变化。

分析测试:

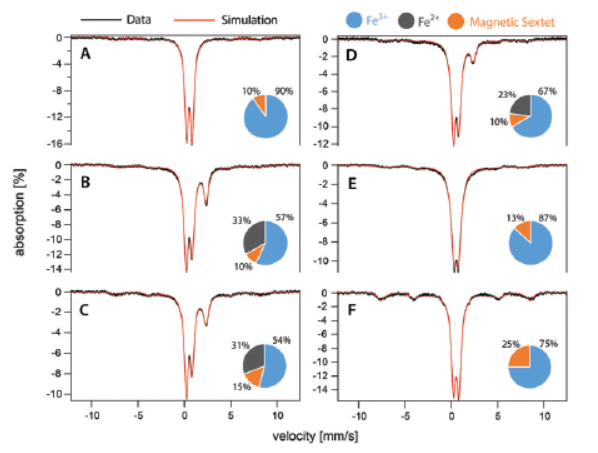

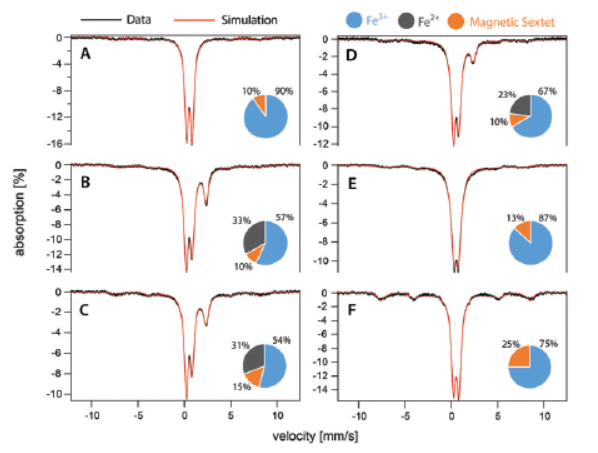

1. 穆斯堡尔光谱:未活化样品主要为Fe(III);180℃真空活化后约1/3铁为Fe(II);240℃真空活化后Fe(II)占31%,Ar气氛下占23%,CO₂气氛下无Fe(II)生成。

2. 热重-质谱:220℃左右有5.9%质量损失,对应CO₂释放,表明脱羧发生。

3. 比表面积:初始BET表面积1560 m²/g,10次循环活化后增至1609 m²/g。

4. 气体吸附:195K、1bar下,CH₄吸附量从138.1 m³/g(180℃活化)增至187.4 m³/g(循环后);CO₂和CH₄的吸附热分别从6.61、8.65 kJ/mol增至10.06、12.81 kJ/mol。

5. 结果揭示:热诱导脱羧使Fe(III)₃簇转变为Fe(II)Fe(III)₂,生成37Å介孔,提高开放金属位点数量,增强气体吸附性能,且结构稳定性良好。

总结:

1. 主要研究结果:明确PCN-250热致脱羧活化机制,实现氧化态转变和介孔生成,提升气体吸附容量。

2. 创新突破:发现羧酸盐MOFs中热诱导脱羧引发氧化态变化及介孔生成的新机制。

3. 潜在意义:为其他羧酸盐MOFs的热活化提供参考,推动其在气体存储与分离中的应用。

The thermally induced decarboxylation mechanism of a mixed-oxidation state carboxylate-based iron metal–organic framework

文章作者:Hannah F. Drake, Sayan Banerjee, Jialuo Li, Zachary T. Perry, Angelo Kirchon, Osman K. Ozdemir, Paul A. Lindahl, Hong-Cai Zhou, Gregory S. Day, Shaik Waseem Vali, Zhifeng Xiao, Elizabeth A. Joseph, Jason E. Kuszynski

DOI:10.1039/c9cc04555d

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/cc/c9cc04555d

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。