首页 >

行业动态 > MOF材料CALF-20在CO₂和H₂O吸附中的体相变化研究

MOF材料CALF-20在CO₂和H₂O吸附中的体相变化研究

摘要:

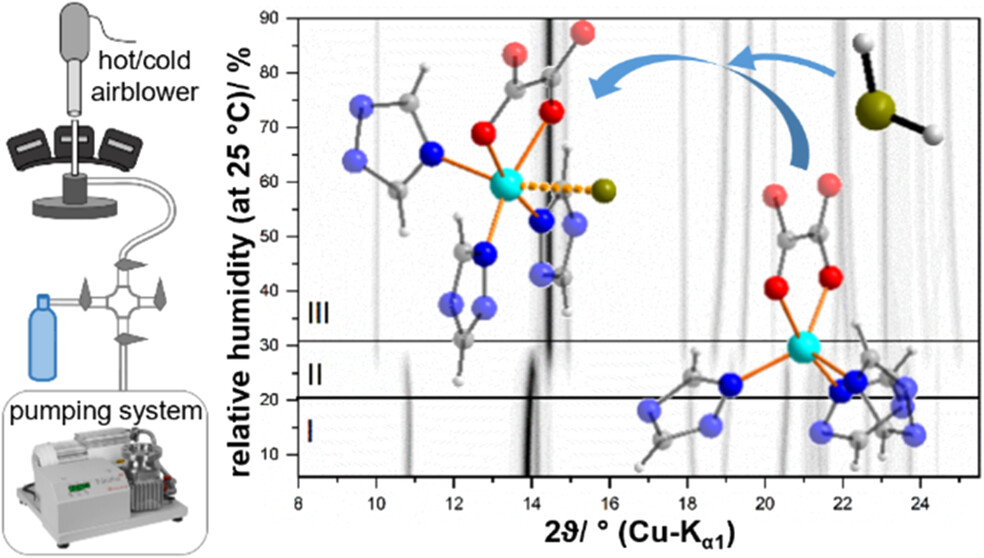

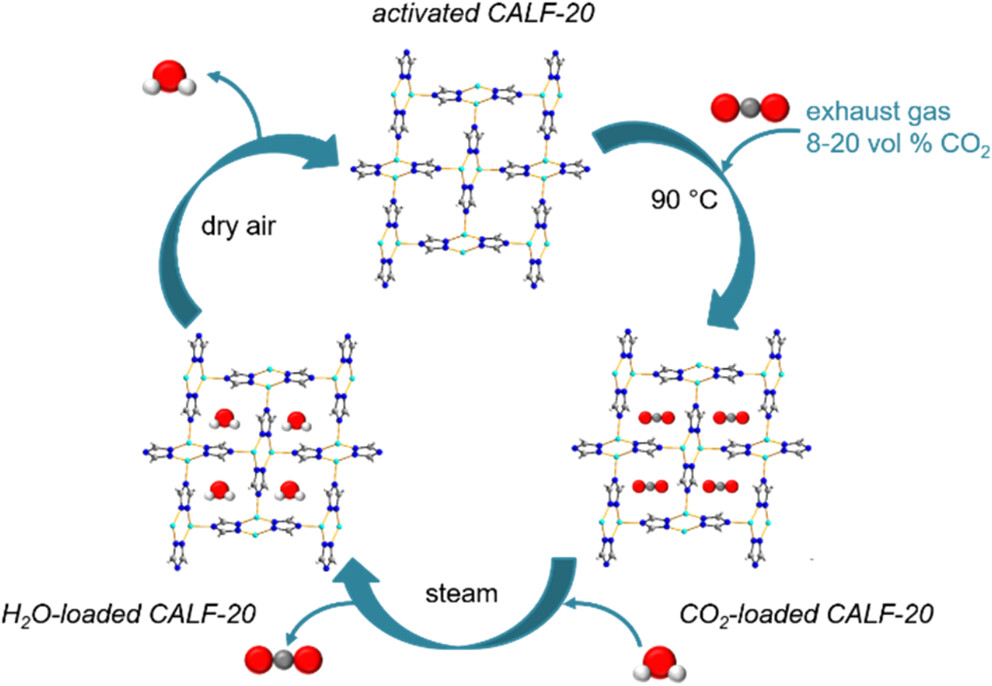

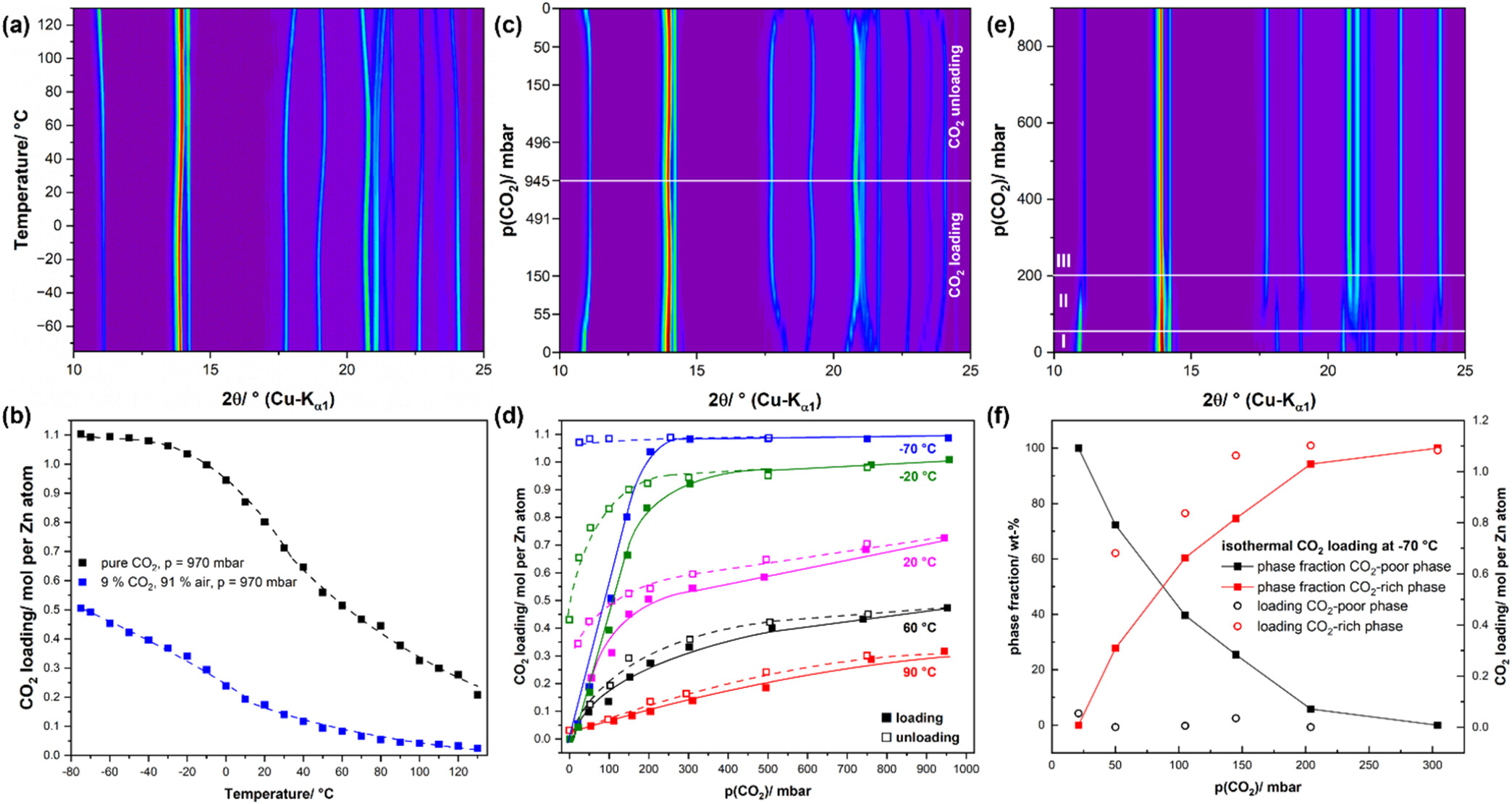

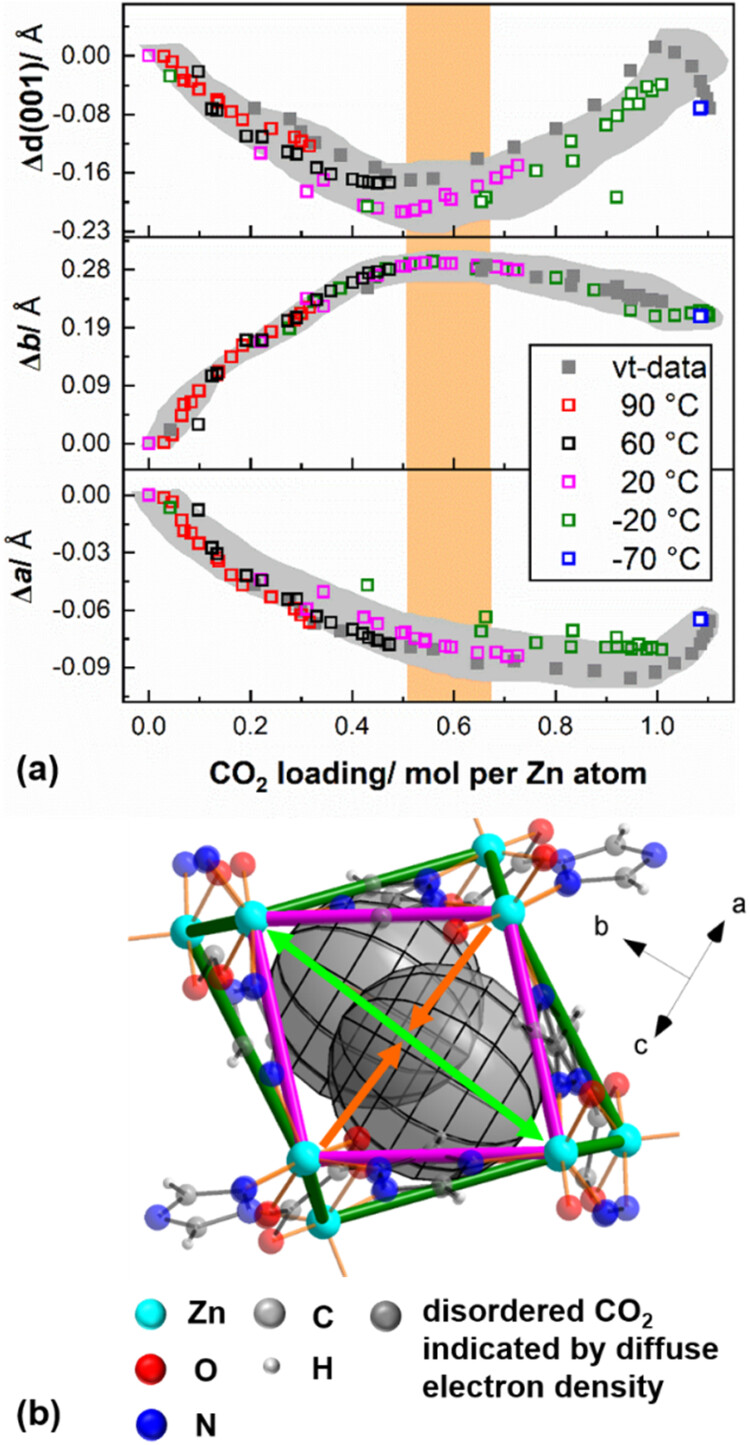

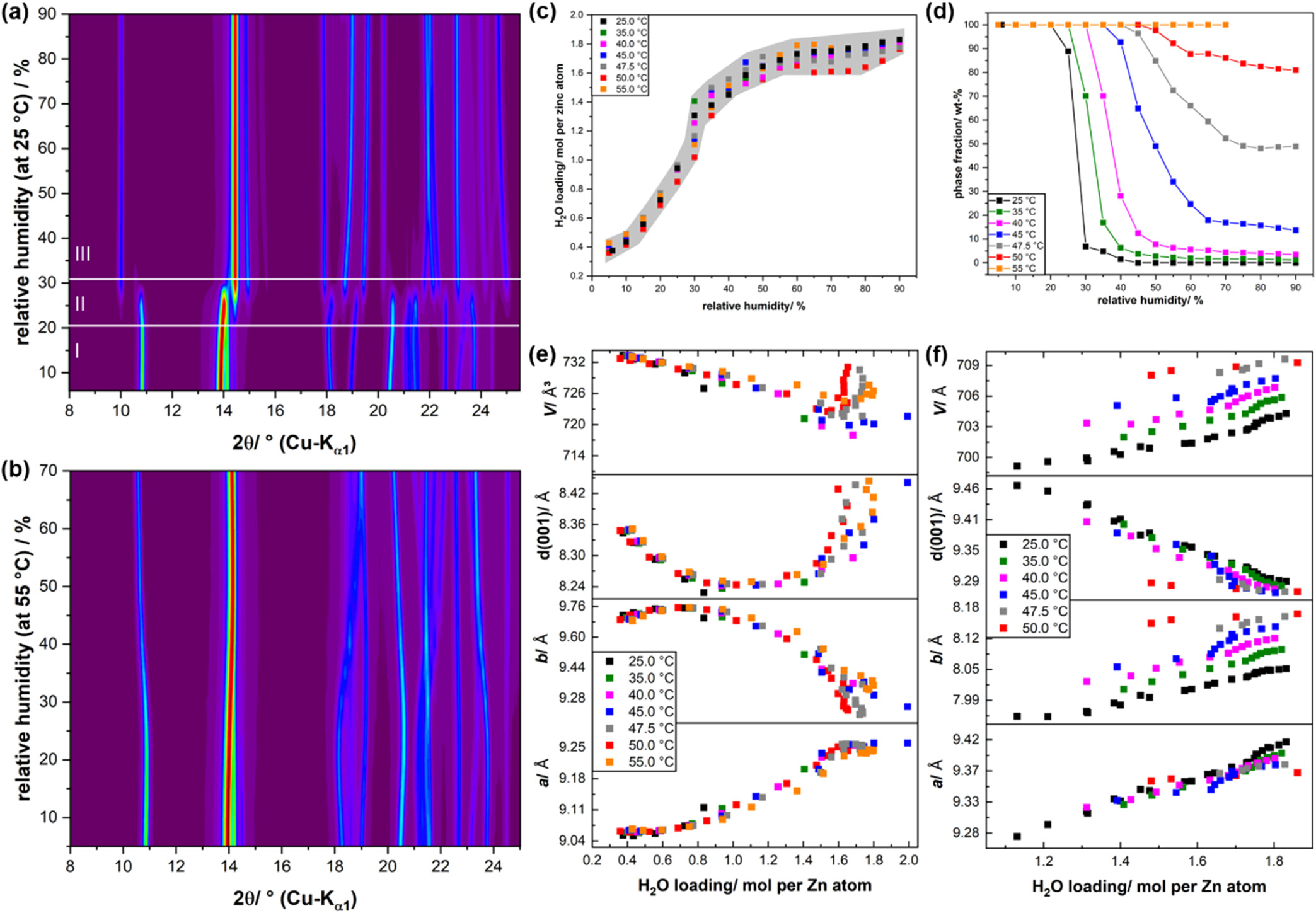

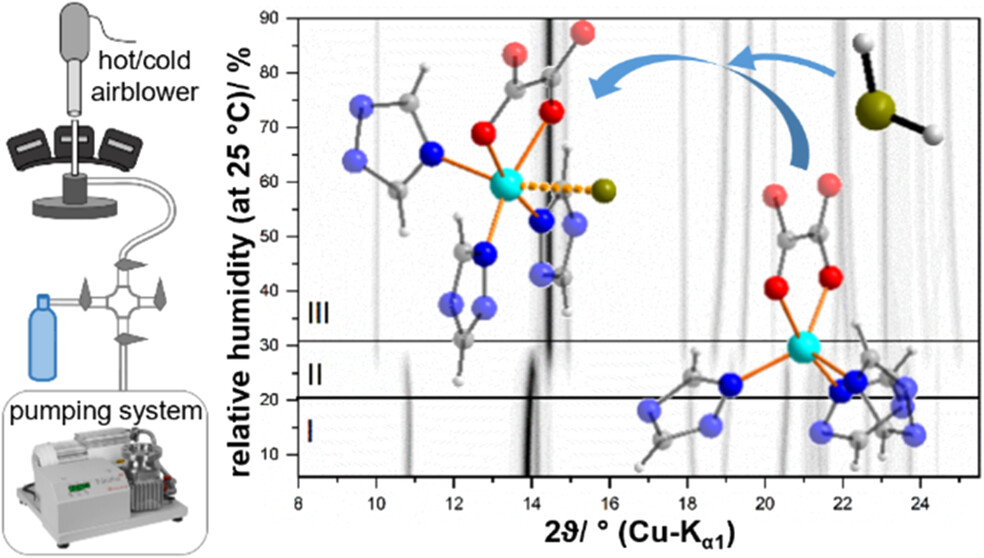

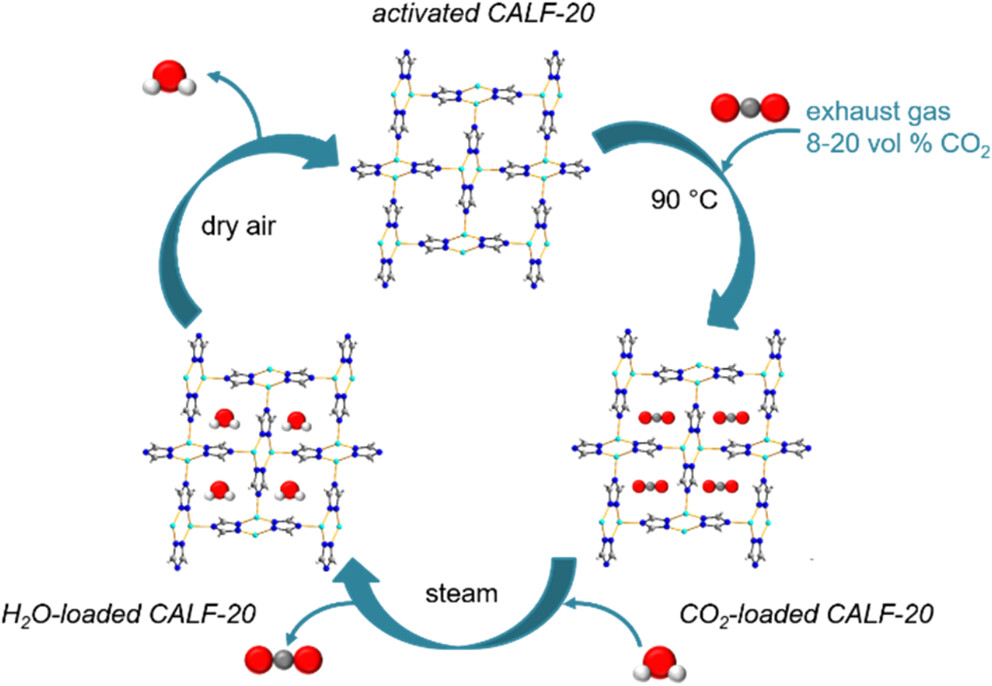

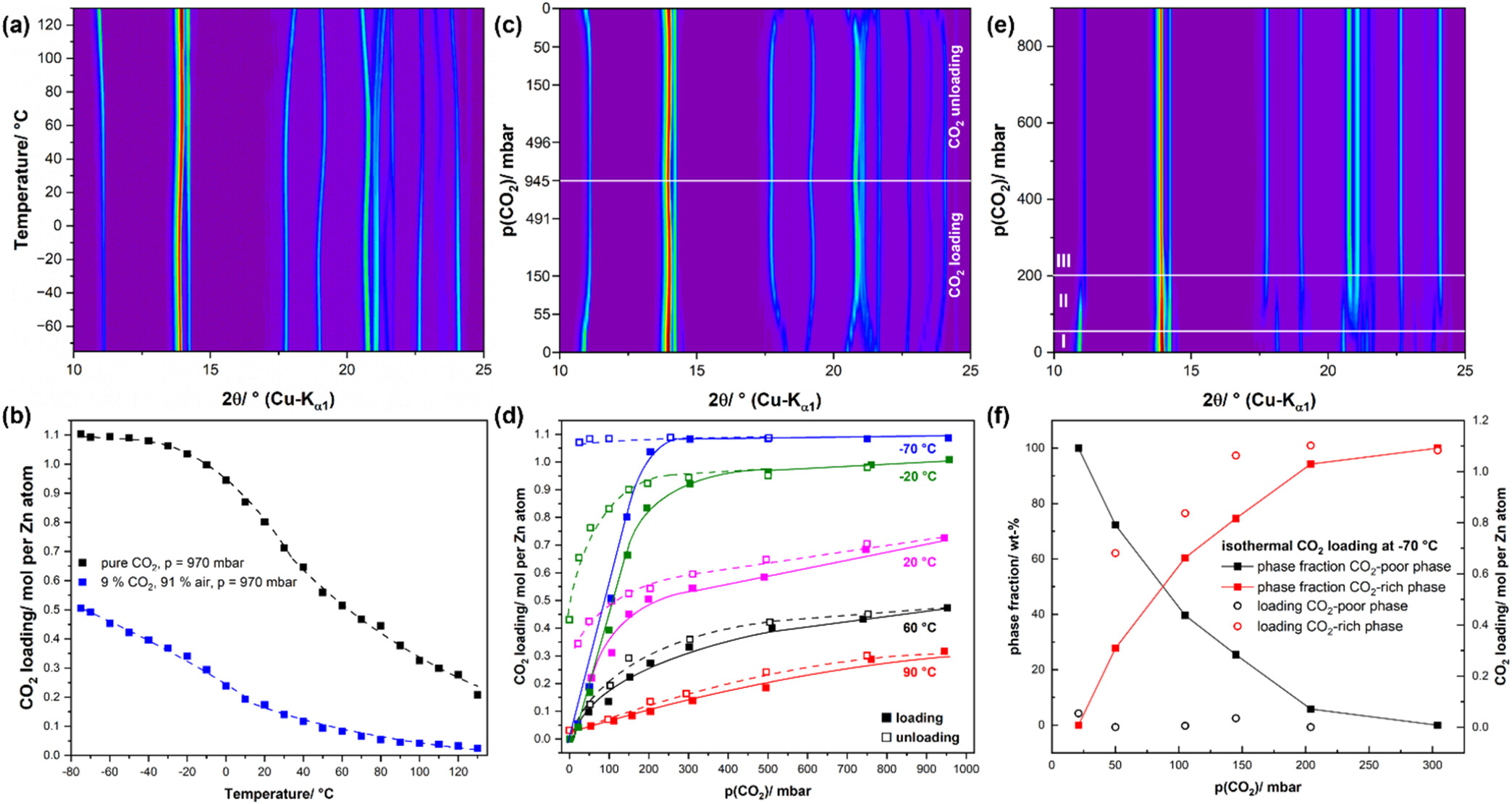

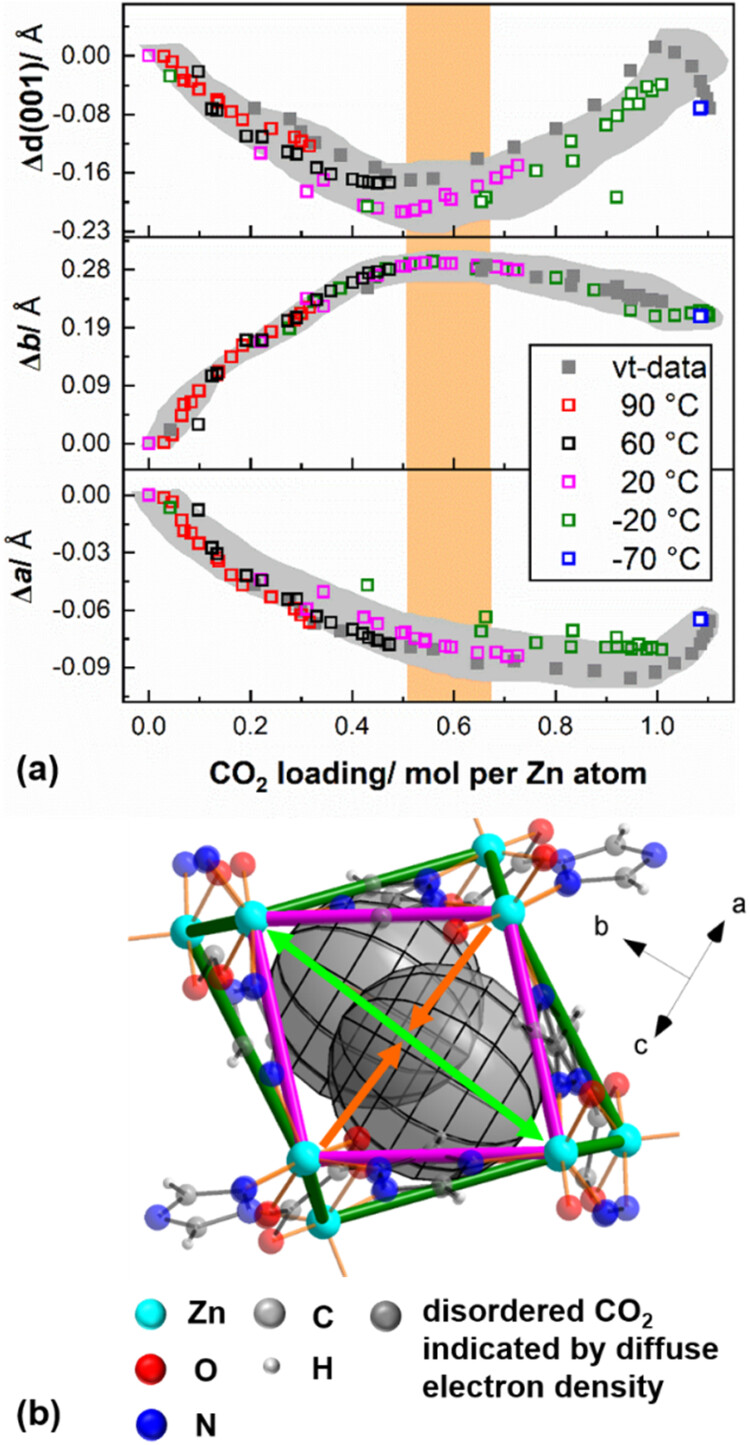

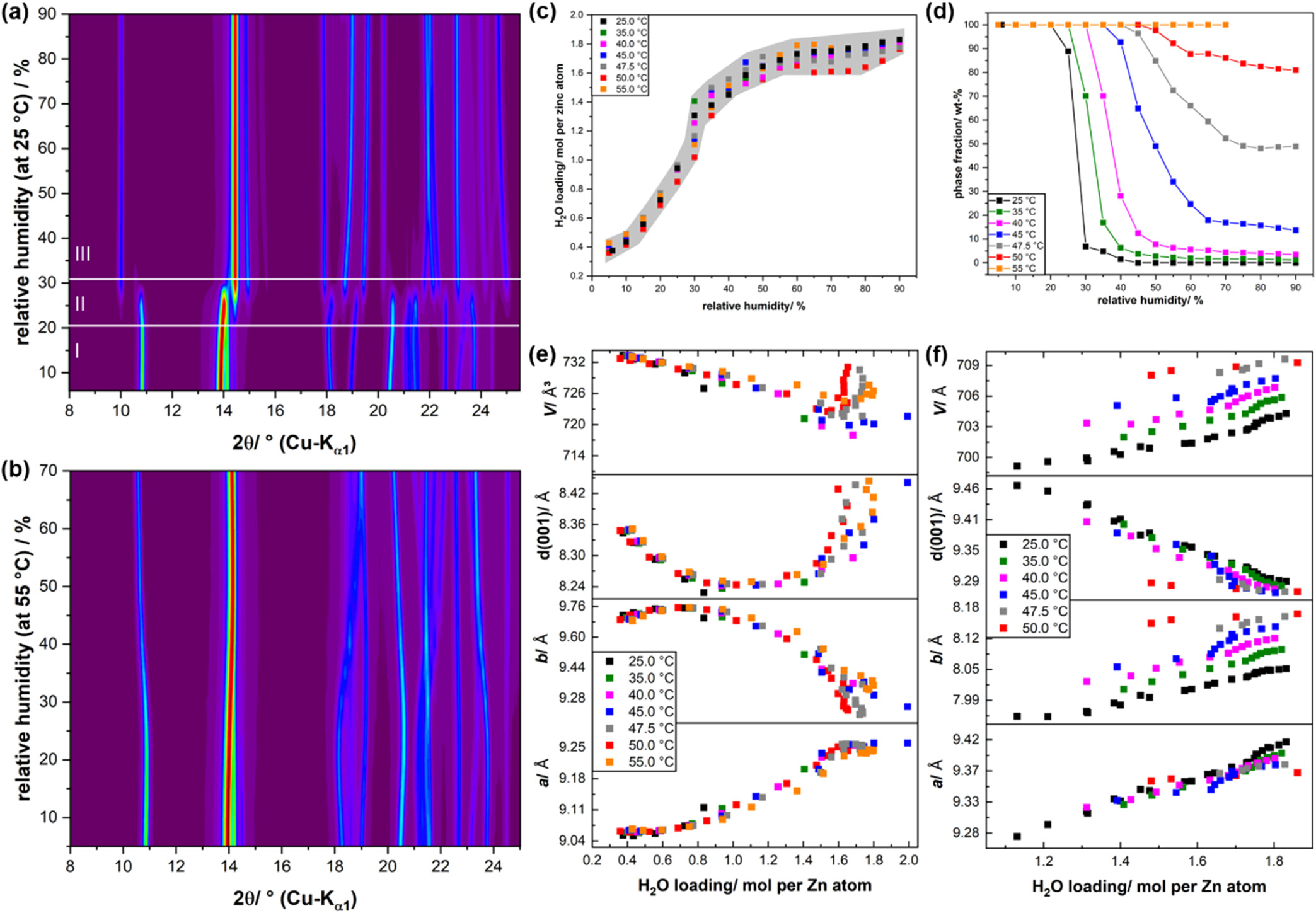

德国马克斯·普朗克固体研究所Sebastian Bette和加拿大Svante公司Ramanathan Vaidhyanathan团队等报道的本篇文章(J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 29, 25662–25671)中,对锌草酸(ox)三唑(trz)基MOF材料CALF-20在CO₂和H₂O吸附-脱附过程中的体相变化进行了系统研究。该材料因出色的循环稳定性,成为工业级CO₂封存的潜力候选。研究通过高分辨率原位实验室X射线粉末衍射(XRPD)发现,CALF-20在气体和蒸汽的负载与卸载过程中展现出显著的结构动态变化,形成多种可能的多晶型。CO₂吸附初期会将矩形孔扭曲为菱形,进一步吸附后孔结构又恢复为更接近矩形的状态;在-70°C低温下,CO₂以核-壳机制吸附且与框架结合牢固,无法通过动态真空去除。水吸附过程中可识别出两种不同的水合相,且在25-60°C范围内,水负载能力不受温度影响。这项研究借助XRPD软硬件的最新进展,实现了用实验室设备对结晶MOF的负载和呼吸行为的详细研究,使其成为易于开展的常规研究。

研究背景:

1. 行业问题

MOFs在气体吸附与存储领域,尤其是从燃烧气体和大气中吸附CO₂方面,具有大规模应用的潜力,但对其在吸附过程中的结构动态变化及多晶型形成的深入理解仍有待加强,这影响着材料的优化与实际应用效率。

2. 研究现状

CALF-20作为一种锌草酸三唑基MOF,具有优异的化学稳定性,在酸气、蒸汽环境中表现稳定,且吸附性能不易随时间衰减,已被Svante技术公司用于点源CO₂捕获的快速循环变温吸附(RCTSA)工艺。此前已有研究关注其吸附容量和结构动态,但针对CO₂和H₂O吸附-脱附的系统原位研究尚未开展,对其多晶型的认识缺乏连贯性。

3. 本文创新

首次通过原位实验室XRPD系统研究了CALF-20在CO₂和H₂O吸附-脱附过程中的行为,揭示了不同条件下的结构变化规律,明确了CO₂吸附的呼吸行为变化及水吸附的相转变特性,填补了对该材料体相变化系统研究的空白。

实验和分析:

1. 材料合成

多晶CALF-20粉末根据美国专利US20240190898A1合成,在大气回流条件下,将碱式碳酸锌、草酸二水合物和1,2,4-三唑在100°C反应制得。单晶体则通过2,5-二羟基-1,4-苯醌原位分解为草酸根,与硝酸锌和1H-1,2,4-三唑在180°C反应48小时合成。

2. 结构表征

1) XRPD:使用实验室粉末衍射仪,在不同条件下收集XRPD图谱,通过Rietveld精修等方法分析,揭示了CALF-20在不同吸附状态下的晶体结构变化,如晶格参数、空间群等。

2) SCXRD:对θ-CALF-20进行了单晶X射线衍射分析,确定了其晶体结构,包括Zn²⁺的配位环境、水分子的位置等。

3. 应用性能测试

1) CO₂吸附与脱附:在等压和等温条件下研究,等压实验中,纯CO₂和含9%CO₂的人工空气混合物在降温过程中,CALF-20的XRPD图谱峰强和峰位变化表明CO₂的 incorporation,且纯CO₂氛围中低温下吸附量可达1.10分子/Zn原子。等温实验显示,低温下CO₂结合牢固,即使在动态真空下也难以去除。

2) H₂O吸附与脱附:在不同温度和相对湿度下,CALF-20呈现两种水合相,水负载量在25°C时随相对湿度增加而增加,最高达约1.8分子/Zn原子,且在25-60°C范围内负载能力不受温度影响。

4. 机理分析

CO₂呼吸行为:初始CO₂负载使矩形孔扭曲为菱形,进一步负载后孔结构恢复,这与晶格参数在不同方向的伸缩变化相关。低温下的核-壳机制导致CO₂难以脱附。

水吸附机理:水分子进入孔中心和Zn的配位 sphere,与草酸根配体形成氢键,导致晶胞体积收缩,这也是水能够挤出CO₂的驱动力。两种水合相的热膨胀行为不同,高温抑制相I向相II的转变。

总结:

1. 通过原位XRPD系统研究了CALF-20对CO₂和H₂O的吸附行为,揭示了CO₂吸附的呼吸行为变化、低温下的强结合特性,以及水吸附的两种水合相和温度对相转变的影响,明确了水挤出CO₂的可能机制。

2. 利用实验室XRPD设备实现了对MOF材料吸附行为的详细研究,为相关研究提供了可行方法。发现的θ-CALF-20等多晶型及结构特性,加深了对CALF-20的认识。

3. 该研究为CALF-20在工业CO₂捕获中的应用提供了理论支持,有助于优化吸附工艺,同时推动了MOF材料在气体吸附领域的基础研究。

CO₂ and H₂O Sorption Induced Bulk-Phase Changes of CALF-20 Captured Using In Situ Laboratory X‑ray Powder Diffraction

文章作者:Sebastian Bette, Anastasia Sleptsova, Bettina V. Lotsch, Robert E. Dinnebier, Stefan Marx, Mahsa Loloei, Adebayo A. Adeleke, Nima Masoumifard, Ramanathan Vaidhyanathan

DOI:10.1021/jacs.5c06866

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c06866

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。