首页 >

行业动态 > 【Ce-MOF-808】碳纳米管互连铈基金属有机框架纳米晶用于提升电化学电容器性能

【Ce-MOF-808】碳纳米管互连铈基金属有机框架纳米晶用于提升电化学电容器性能

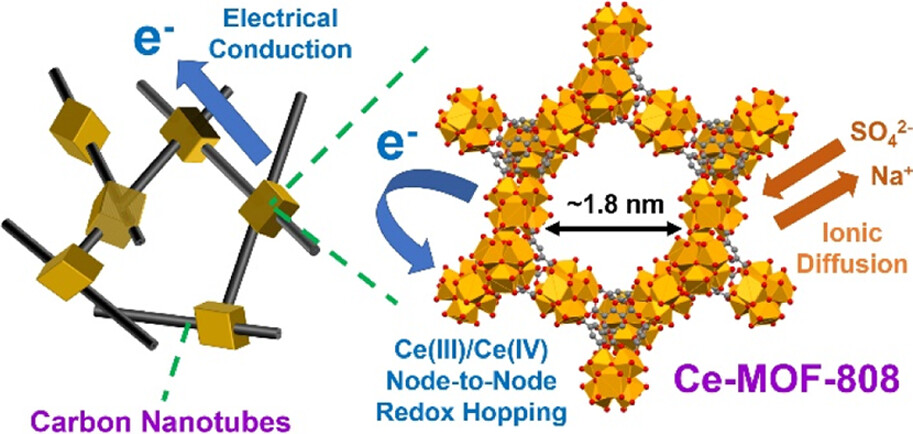

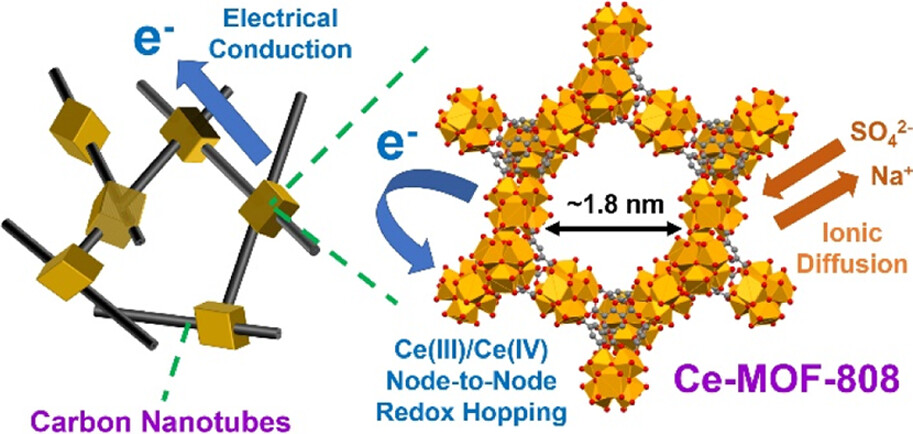

台湾国立成功大学化学工程系龔仲偉 (Chung-Wei Kung) 教授团队(ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 16418−16426, DOI: 10.1021/acsami.1c02038)报道,通过一步溶剂热法在羧基化碳纳米管(CNT)表面直接生长铈基金属有机框架(Ce-MOF-808)纳米晶,制备了不同 Ce-MOF/CNT 比例的纳米复合材料。表征显示,复合材料兼具高结晶度、多孔结构及可调导电性。纯 Ce-MOF 虽具电化学活性,但电荷传输受限。将其作为水系超级电容器活性材料时,氧化还原活性的 Ce-MOF-808 纳米晶显著提升了 CNT 的电容性能。

研究背景

1)行业问题

金属有机框架(MOFs)因高比表面积、可调功能位点等优势在电化学领域极具潜力,但其本征低导电性严重限制了电荷传输效率,导致电化学性能不佳。

多数 MOF 在水溶液中稳定性不足,制约了其在水系电解质中的应用。

2)研究现状

学者常采用 MOF 衍生材料(如碳 / 无机化合物)或与导电纳米材料(如 CNT、石墨烯)复合的策略改善导电性。例如,锆基 MOF / 碳纳米复合材料通过后修饰引入氧化还原位点提升性能,但需复杂合成步骤。

铈基 MOF(Ce-MOF)因 Ce (IV)/Ce (III) 氧化还原对具潜在电容活性,且化学稳定性接近锆基 MOF,但其与碳材料的复合研究尚未见报道。

3)本文创新

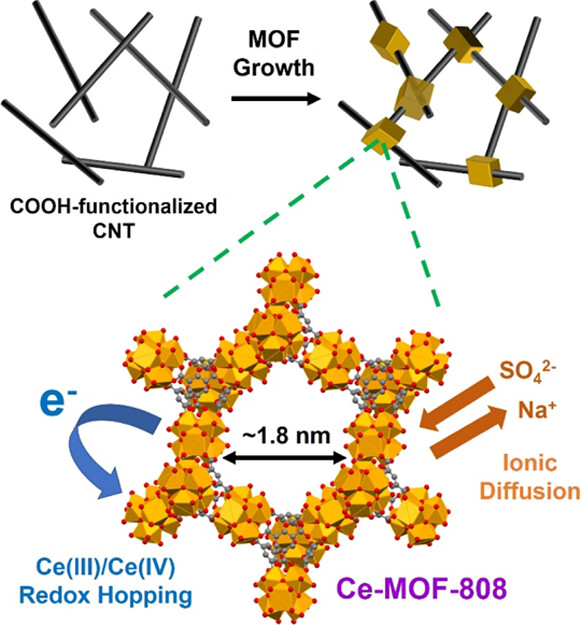

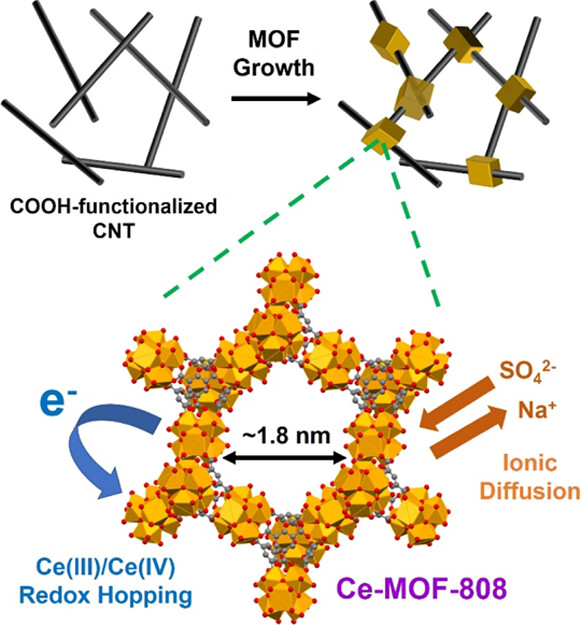

首次通过一步法在 CNT 表面直接生长氧化还原活性 Ce-MOF-808 纳米晶,无需后修饰,简化合成流程。

利用 CNT 构建导电网络,结合 Ce-MOF-808 的氧化还原跳跃机制,协同提升电荷传输效率与电容性能。

实验和分析

1)材料合成与表征

合成:通过调节 CNT 添加量(10-30 mg),一步溶剂热法制备 Ce-MOF-808/CNT 纳米复合材料(命名为 Ce-MOF-808-10CNT、-20CNT、-30CNT),并制备物理混合物作对照。

表征:

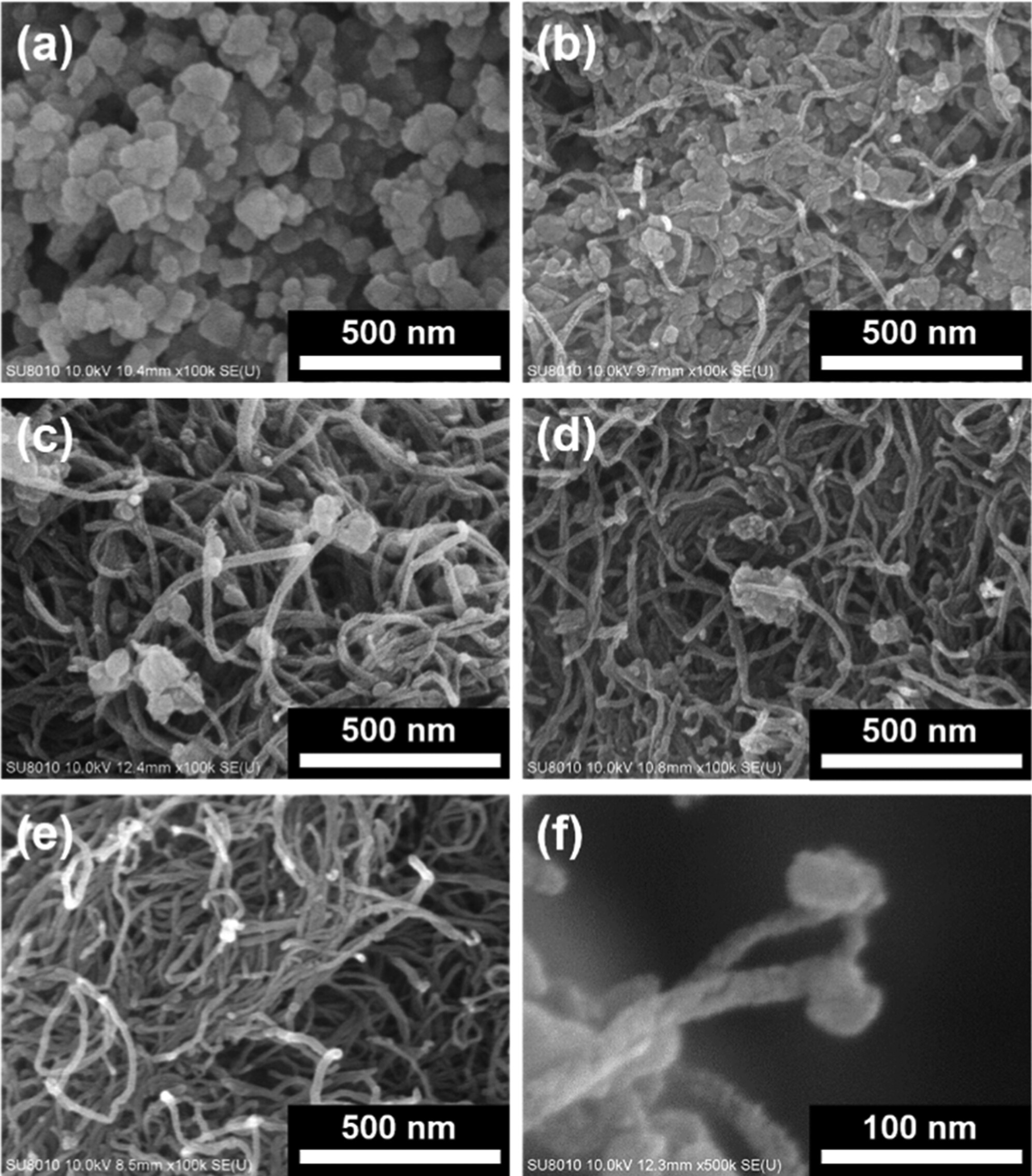

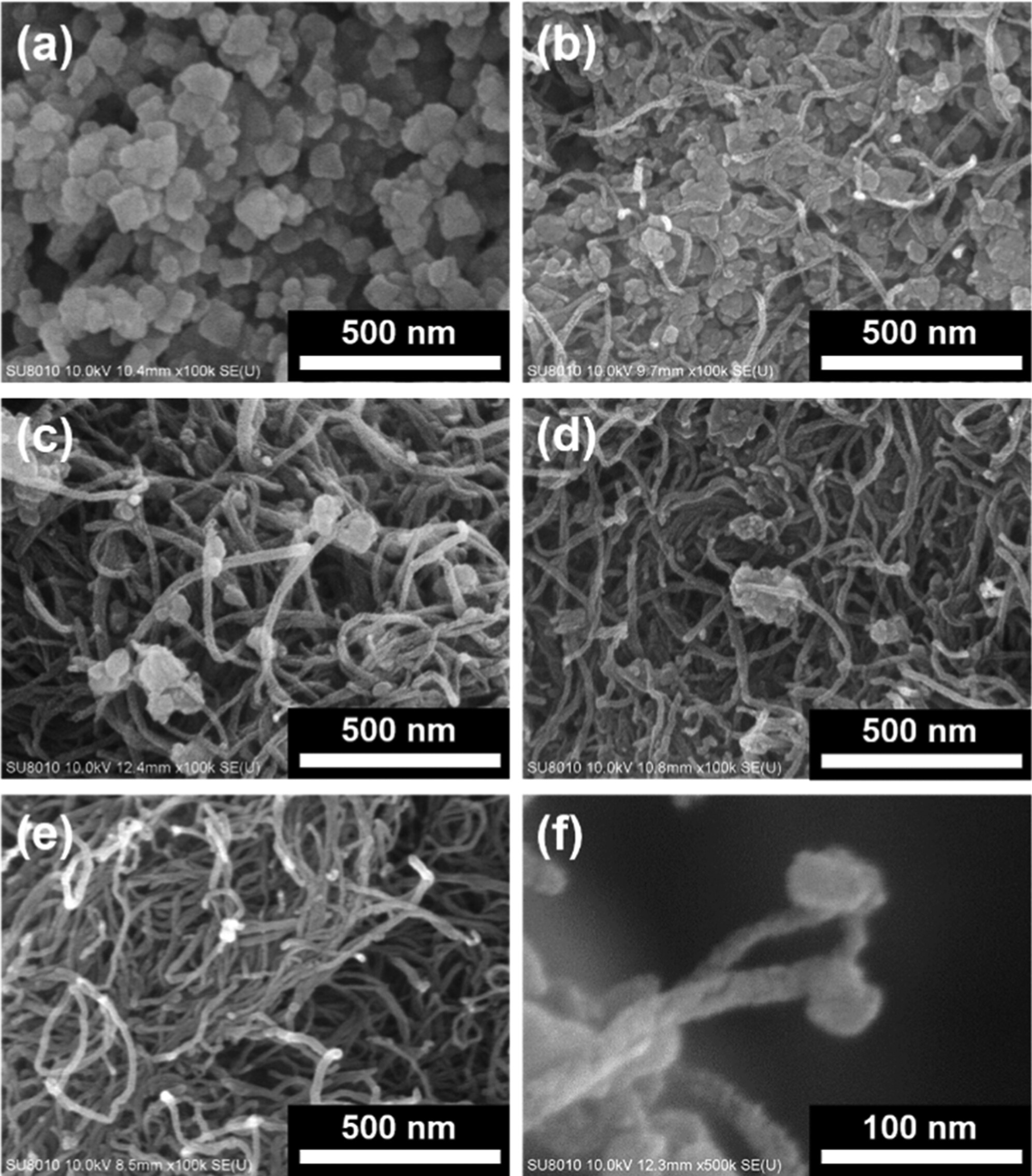

SEM/TEM:Ce-MOF-808 为 65 nm 纳米晶,均匀生长在 CNT 表面,形成互连结构。

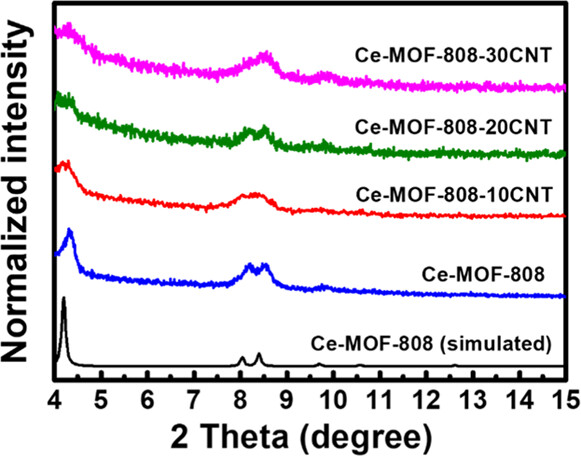

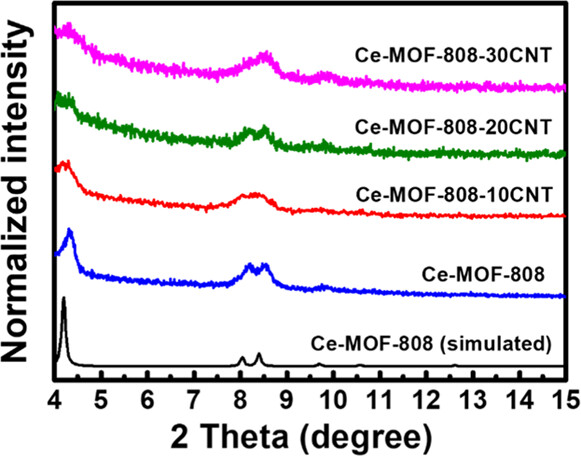

PXRD:复合材料保留 Ce-MOF-808 特征衍射峰,结晶度良好,但峰宽化表明晶粒尺寸减小。

氮气吸附:Ce-MOF-808 比表面积为 1420 m²/g,随 CNT 含量增加,复合材料比表面积降至 320-960 m²/g,微孔体积减少。

FTIR:CNT 表面羧基参与 MOF 生长,特征峰消失。

2)应用性能测试

电化学性能:

CV 曲线:纯 CNT 表现为双电层电容(矩形曲线),复合材料出现 Ce (IV)/Ce (III) 氧化还原峰,且电流响应显著高于纯材料。

面积电容:Ce-MOF-808-20CNT 在 0.25 mA/cm² 时达 22.4 mF/cm²,是纯 CNT(9.9 mF/cm²)的 2.3 倍,且速率性能优异。

循环稳定性:2000 次循环后,电容保持率 71%。

3)性能提升原因

导电网络构建:CNT 作为电子传输通道,突破纯 MOF 的绝缘限制,提升整体导电性(复合材料电导率较纯 Ce-MOF 提升 8 个数量级)。

氧化还原跳跃机制:Ce-MOF-808 的 Ce (IV)/Ce (III) 可逆 redox 反应通过节点间电荷跳跃实现,结合 CNT 的快速电子传递,协同增强赝电容效应。

结构优势:MOF 纳米晶的高比表面积提供丰富活性位点,CNT 的三维互连结构促进离子扩散。

总结

1)成功制备 Ce-MOF-808/CNT 纳米复合材料,其电容性能显著优于单一成分,最优样品 Ce-MOF-808-20CNT 兼具高容量与稳定性。

2)开发一步法合成策略,实现氧化还原活性 MOF 与导电碳材料的原位复合,简化流程。

揭示 Ce-MOF-808 的节点间电荷跳跃机制,为 MOF 基电化学材料设计提供新路径。

3)为水系超级电容器提供高性能电极材料,推动 MOF 在能源存储领域的应用。

Ce-MOF 的稳定性与可调性为催化、传感等多领域提供借鉴。

Cerium-Based Metal–Organic Framework Nanocrystals Interconnected by Carbon Nanotubes for Boosting Electrochemical Capacitor Performance

文章作者:Cheng-Hui Shen, Cheng-Hsun Chuang, Yu-Juan Gu, Wei Huan Ho, Yi-Da Song, Yu-Chuan Chen, Yi-Ching Wang, Chung-Wei Kung*

DOI:10.1021/acsami.1c02038

链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c02038#

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。