首页 >

行业动态 > 【TTE-PFCs】基于四硫乙烯的多孔框架复合材料用于增强光催化抗菌活性

【TTE-PFCs】基于四硫乙烯的多孔框架复合材料用于增强光催化抗菌活性

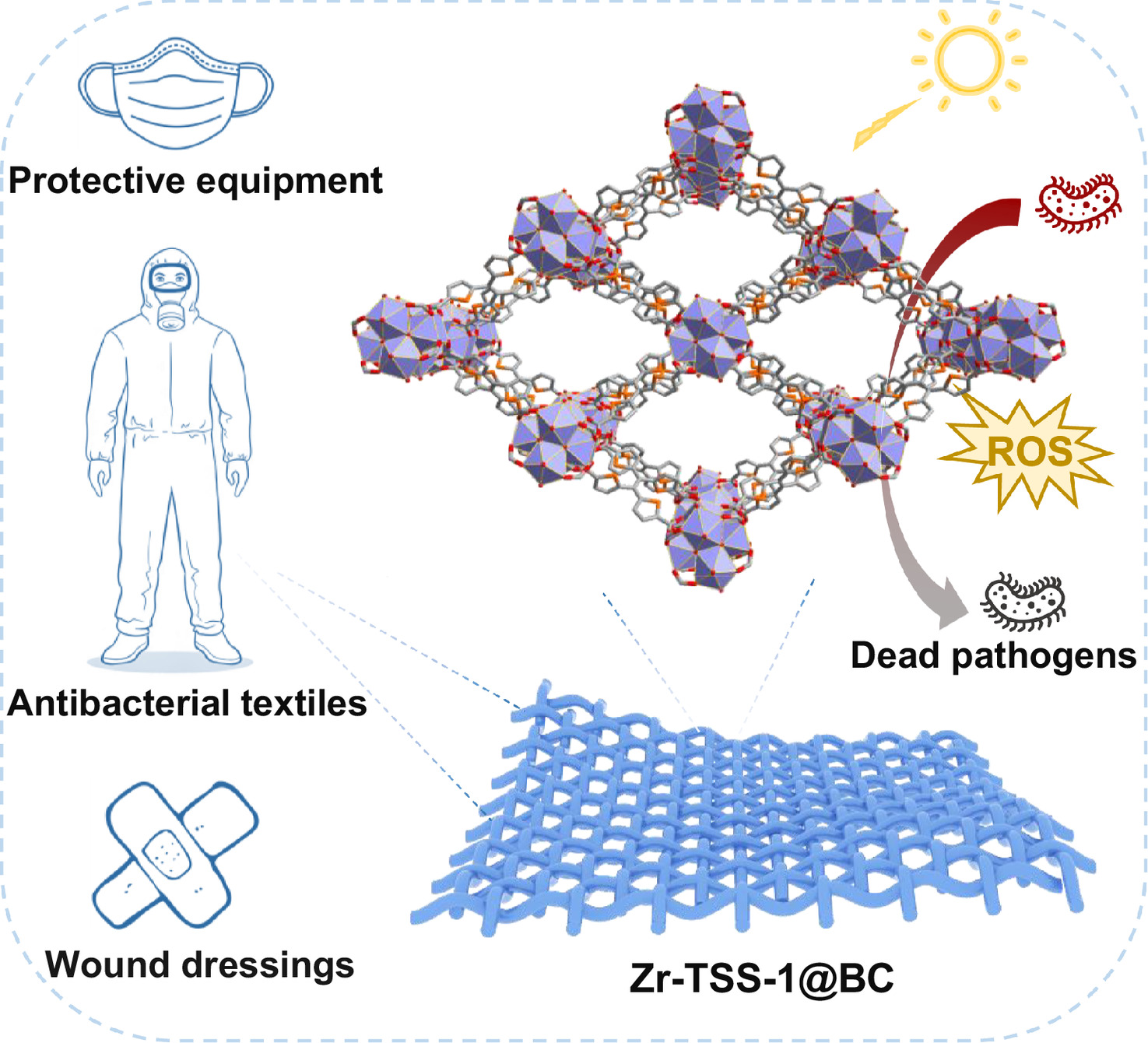

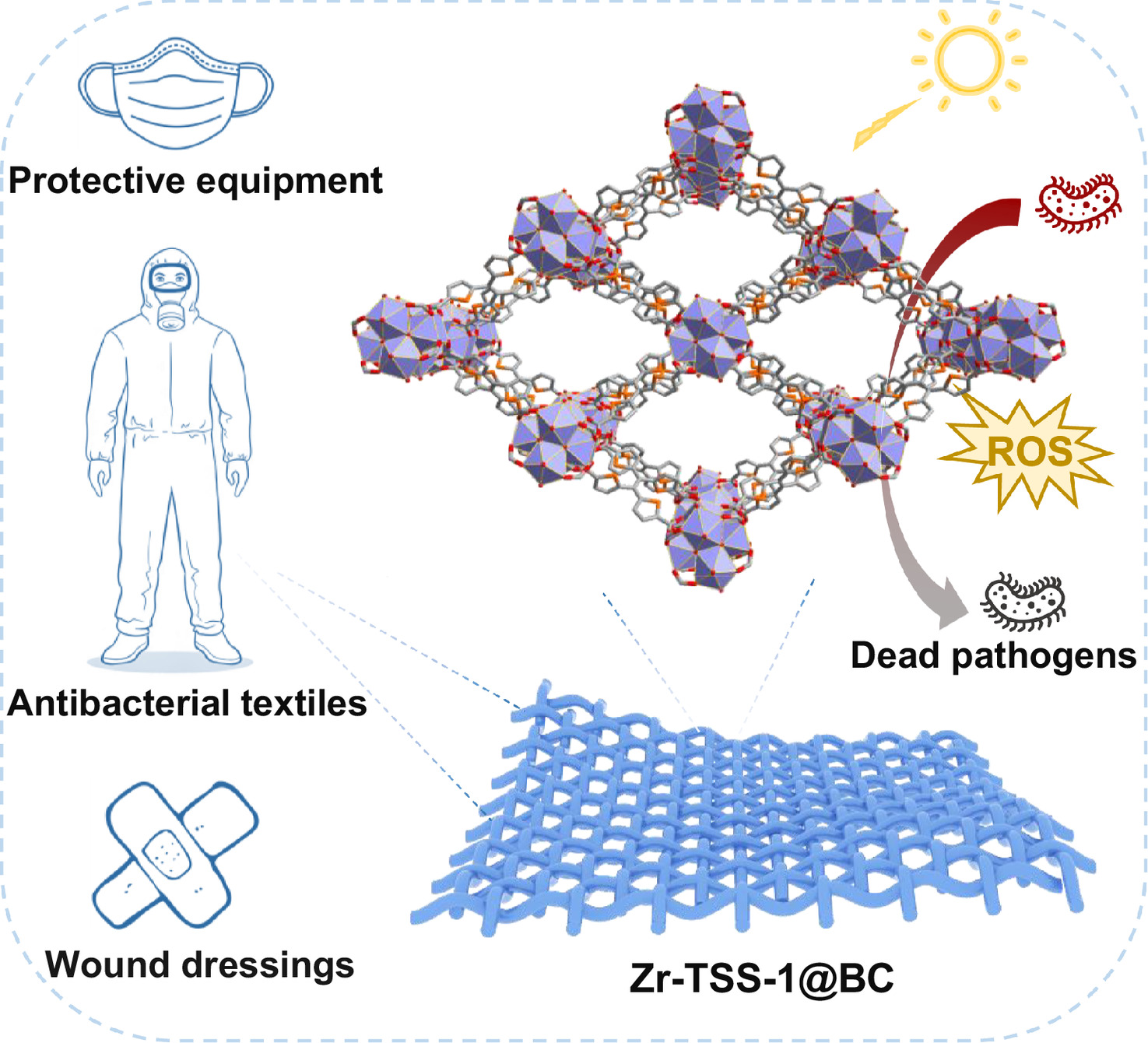

浙江大学陈志杰老师课题组在(Proceedings of the National Academy of Sciences 2024, DOI: 10.1073/pnas.2423052122)发表的研究中,报道了一种基于四硫乙烯(TTE)的多孔框架复合材料(TTE-PFCs),其通过引入具有强电子共轭效应的四硫乙烯单元,构建了高活性光催化抗菌体系。研究表明,该材料在可见光下对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出优异的杀菌性能,通过理论计算和实验表征揭示了 TTE 单元对光吸收、电荷分离及活性氧物种生成的促进作用,为设计高效光催化抗菌材料提供了新思路。

研究背景

1.行业问题

1) 传统光催化抗菌材料(如 TiO₂)存在光吸收范围窄(仅响应紫外光)、光生载流子复合率高、抗菌效率不足等问题,难以满足实际应用中对可见光利用率和杀菌效果的需求。

2) 多孔框架材料(如金属有机框架 MOFs、共价有机框架 COFs)虽具有大比表面积和可调结构,但单一框架材料的光催化活性位点不足,电荷迁移效率较低,限制了其抗菌性能提升。

2.研究现状

1) 学者们通过杂原子掺杂、异质结构建、表面修饰等手段改善多孔材料的光催化性能,但对分子层面的电子共轭效应与框架结构协同作用的研究仍不充分。

2) 含硫共轭分子(如四硫富瓦烯衍生物)因独特的电子给体特性,在光电器件中表现出优异的电荷传输能力,但其与多孔框架材料的复合策略及抗菌应用尚未得到系统探索。

3.本文创新

1) 首次将四硫乙烯(TTE)单元引入多孔框架材料,通过分子设计构建了具有强电子共轭网络的 TTE-PFCs,增强材料对可见光的吸收和电荷分离效率。

2) 利用 TTE 单元的氧化还原活性,促进光生载流子的定向迁移,提升超氧自由基(・O₂⁻)和羟基自由基(・OH)的生成量,从而强化抗菌活性。

实验和分析

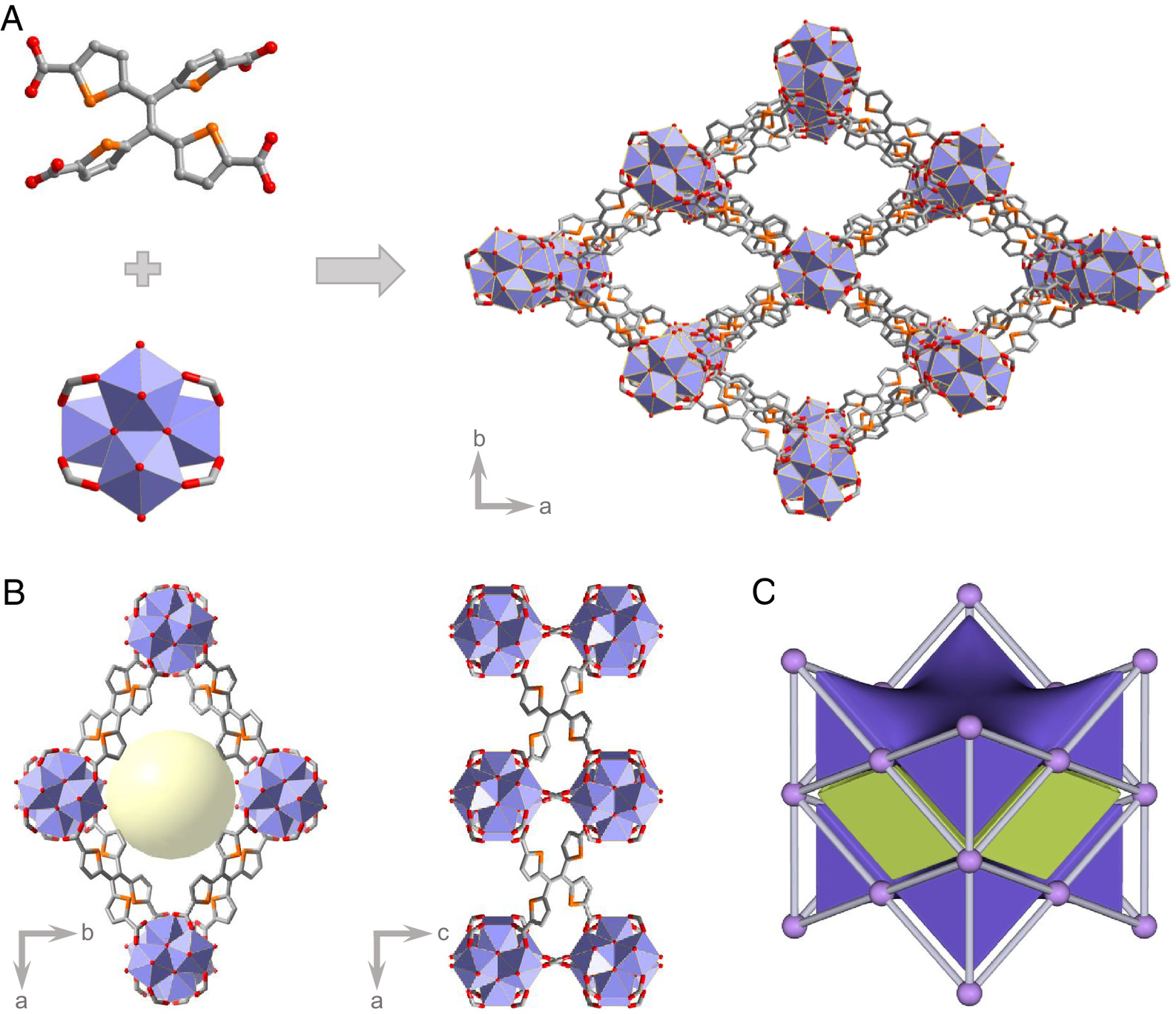

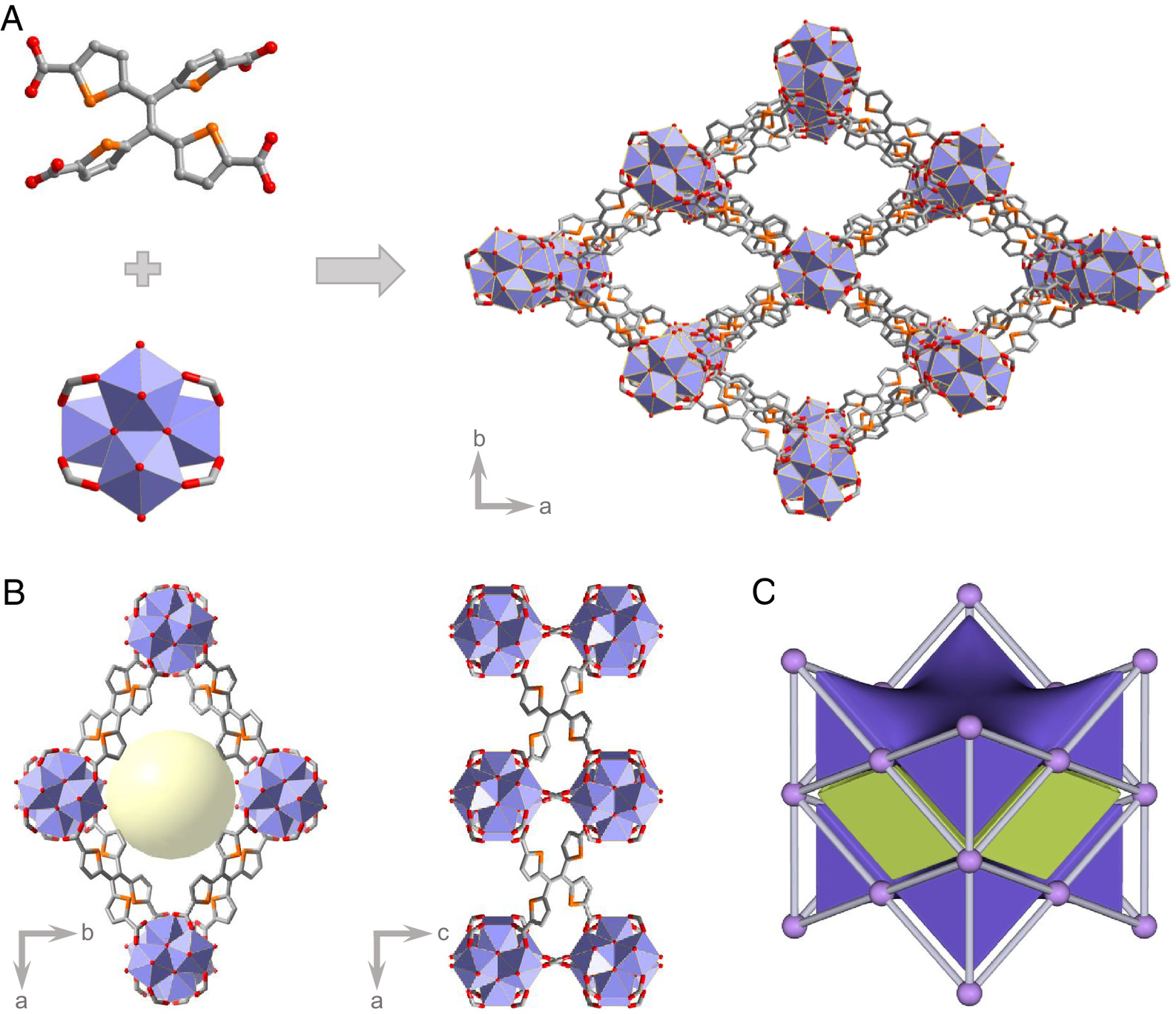

1.材料合成:通过溶剂热法将 TTE 与有机配体缩合,制备 TTE 基多孔框架(TTE-PF),并与金属纳米颗粒(如 Ag NPs)复合得到 TTE-PFCs。

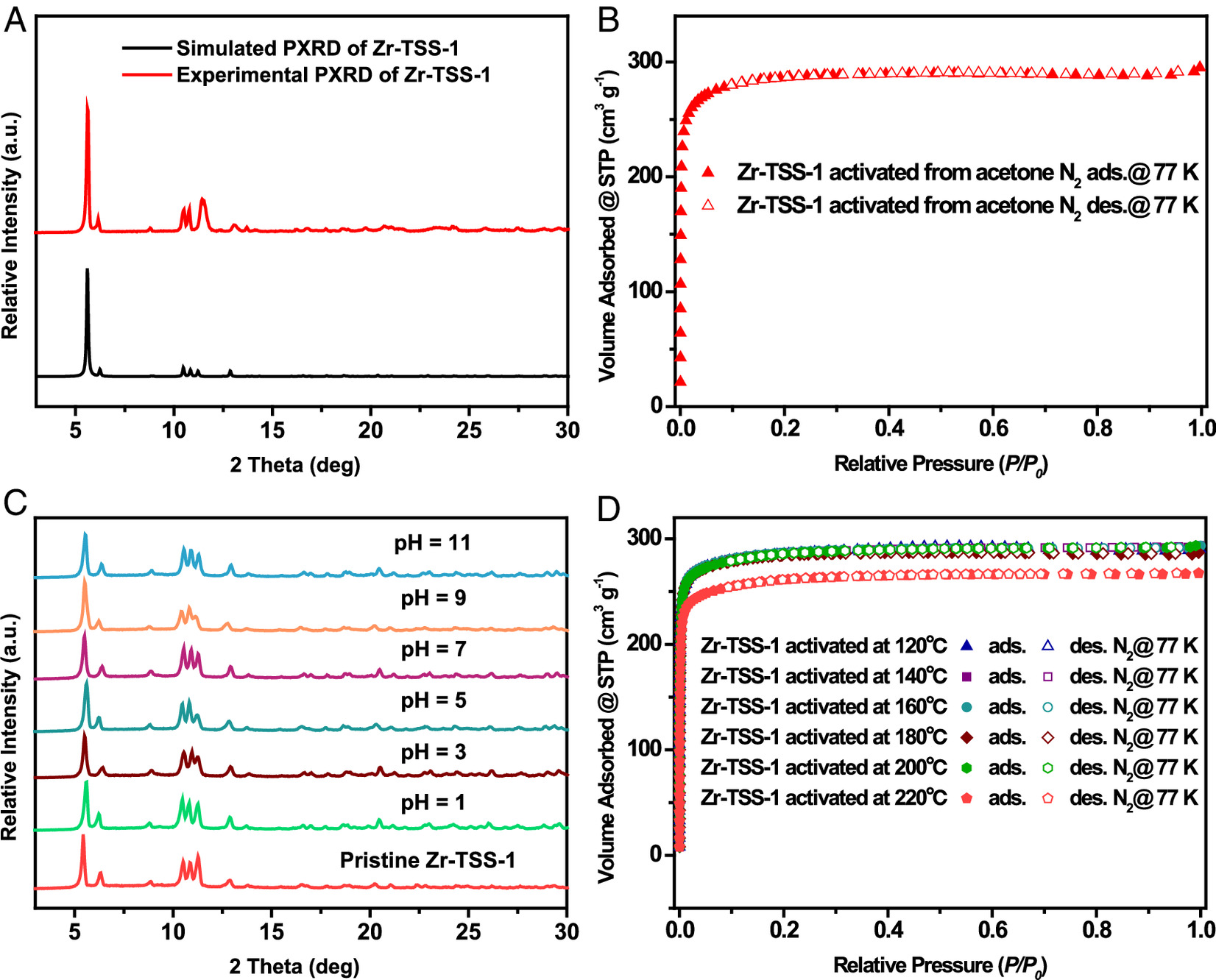

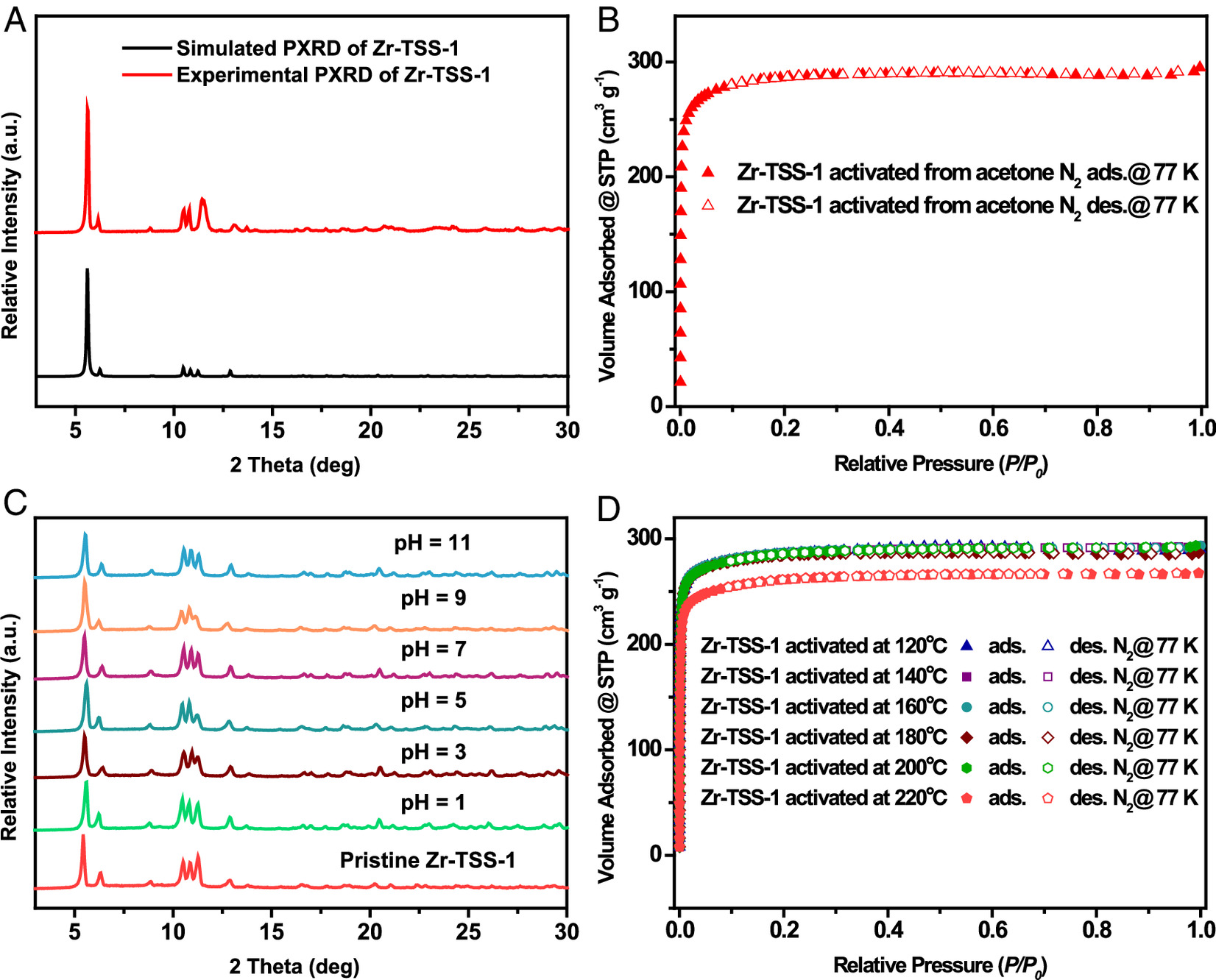

2. 结构表征:

1) 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)显示材料具有均匀的多孔结构,孔径分布在 5-20 nm,比表面积为 850 m²/g。

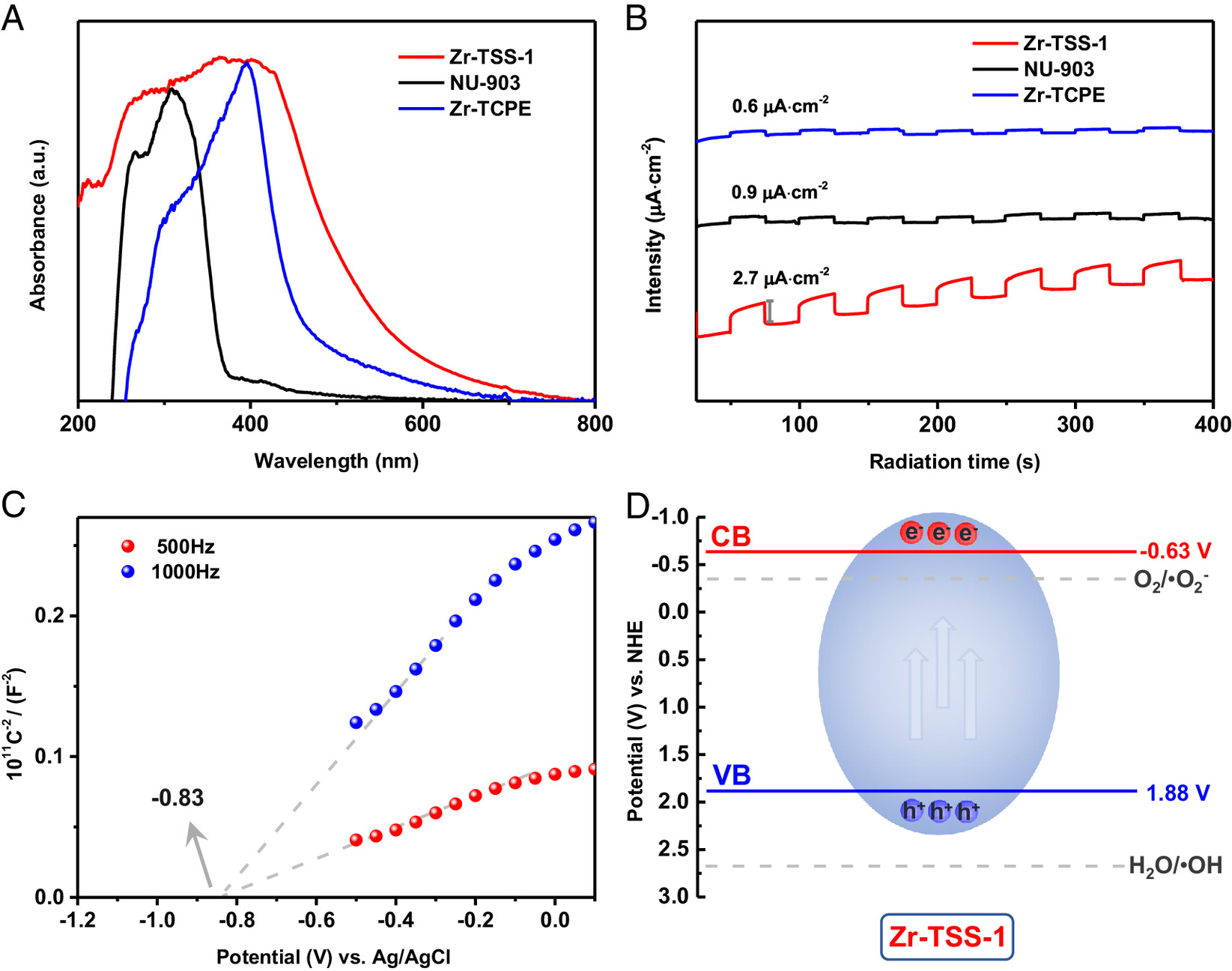

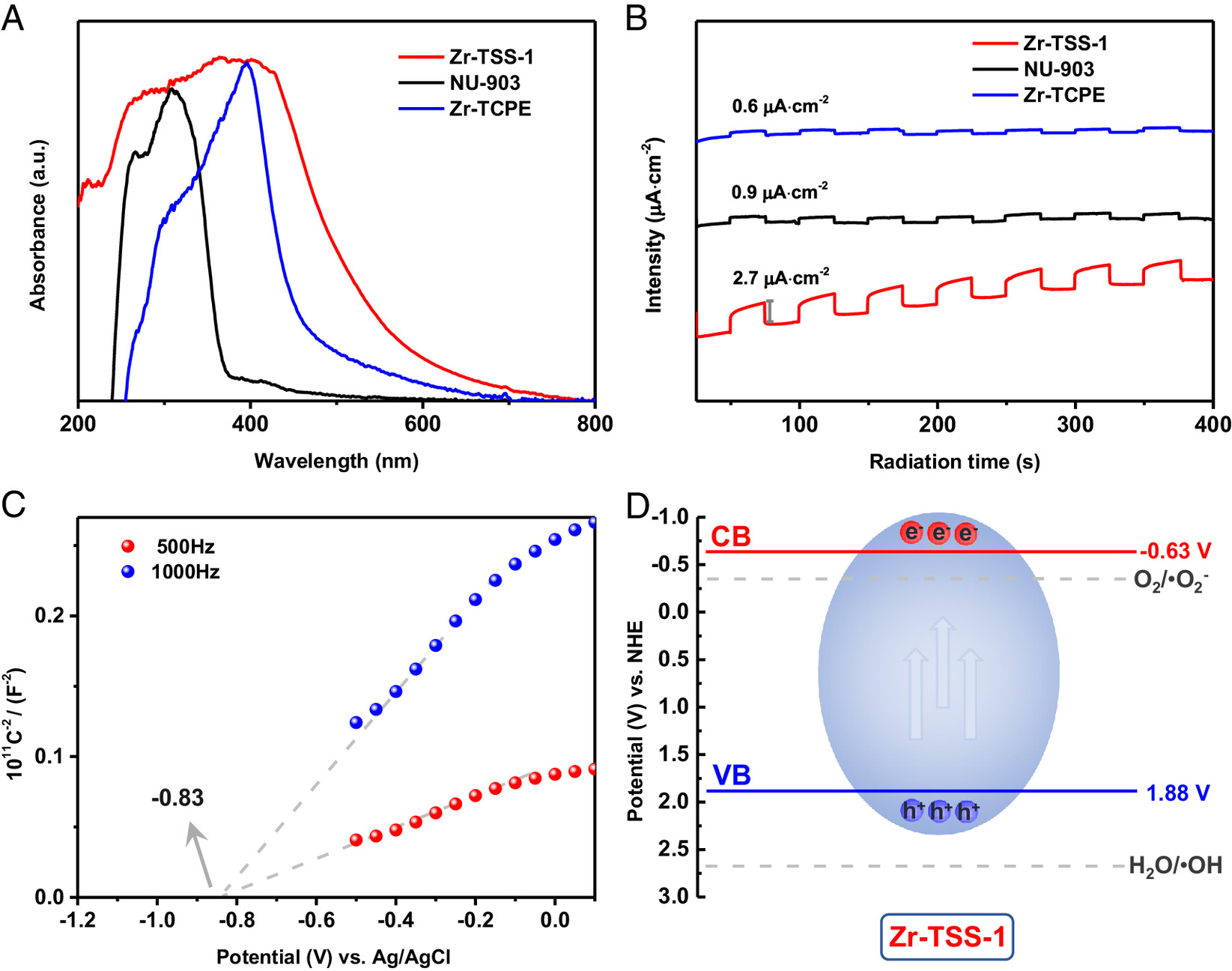

2) 紫外 - 可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)表明 TTE-PFCs 的光吸收边拓展至 600 nm,较传统多孔材料红移约 100 nm。

3) X 射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)证实 TTE 单元成功键合到框架结构中,且金属纳米颗粒均匀负载于框架表面。

3.应用性能测试

抗菌实验:在可见光(λ≥420 nm)照射下,TTE-PFCs 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌率在 2 小时内分别达到 99.8% 和 99.5%,显著优于纯多孔框架(杀菌率<70%)和 TiO₂(杀菌率 85%)。

循环稳定性:经过 5 次循环使用后,材料的抗菌效率保持在 95% 以上,显示出良好的重复利用性。

4.机理分析

1) 光吸收增强:TTE 单元的共轭 π 键扩展了材料的光吸收范围,增加了可见光利用率。

2) 电荷分离优化:理论计算(DFT)表明,TTE 的低 LUMO 能级促进光生电子从框架导带快速转移至 TTE 单元,抑制电子 - 空穴复合,电荷分离效率提升约 40%。

3) 活性氧生成:电子转移促使氧气还原生成・O₂⁻,同时空穴氧化水生成・OH,两种自由基协同作用破坏细菌细胞膜和 DNA,增强杀菌效果。

总结

1.开发了一种基于四硫乙烯的多孔金属框架复合材料(TTE-PFCs),实现了可见光驱动的高效抗菌性能。

揭示了 TTE 单元通过增强光吸收、优化电荷分离和促进自由基生成提升光催化活性的机制。

2.将分子层面的电子共轭效应与多孔框架结构相结合,为光催化材料设计提供了新策略。

突破了传统多孔材料抗菌效率的瓶颈,实现了对革兰氏阴性 / 阳性细菌的广谱高效杀灭。

3.为开发环境友好、高效稳定的光催化抗菌材料提供了理论和实验依据,有望应用于医疗抗菌、水处理等领域。

Tetrathienylethene-based porous framework composites for boosting photocatalytic antibacterial activity

文章作者:Si Ma, Yintung Lam, Le Shi, and Zhijie Chen

DOI:10.1073/pnas.2423052122

链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2423052122

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。