首页 >

行业动态 > 用于 CO₂捕获与转化的新型富吡啶阳离子共价三嗪框架的设计与合成

用于 CO₂捕获与转化的新型富吡啶阳离子共价三嗪框架的设计与合成

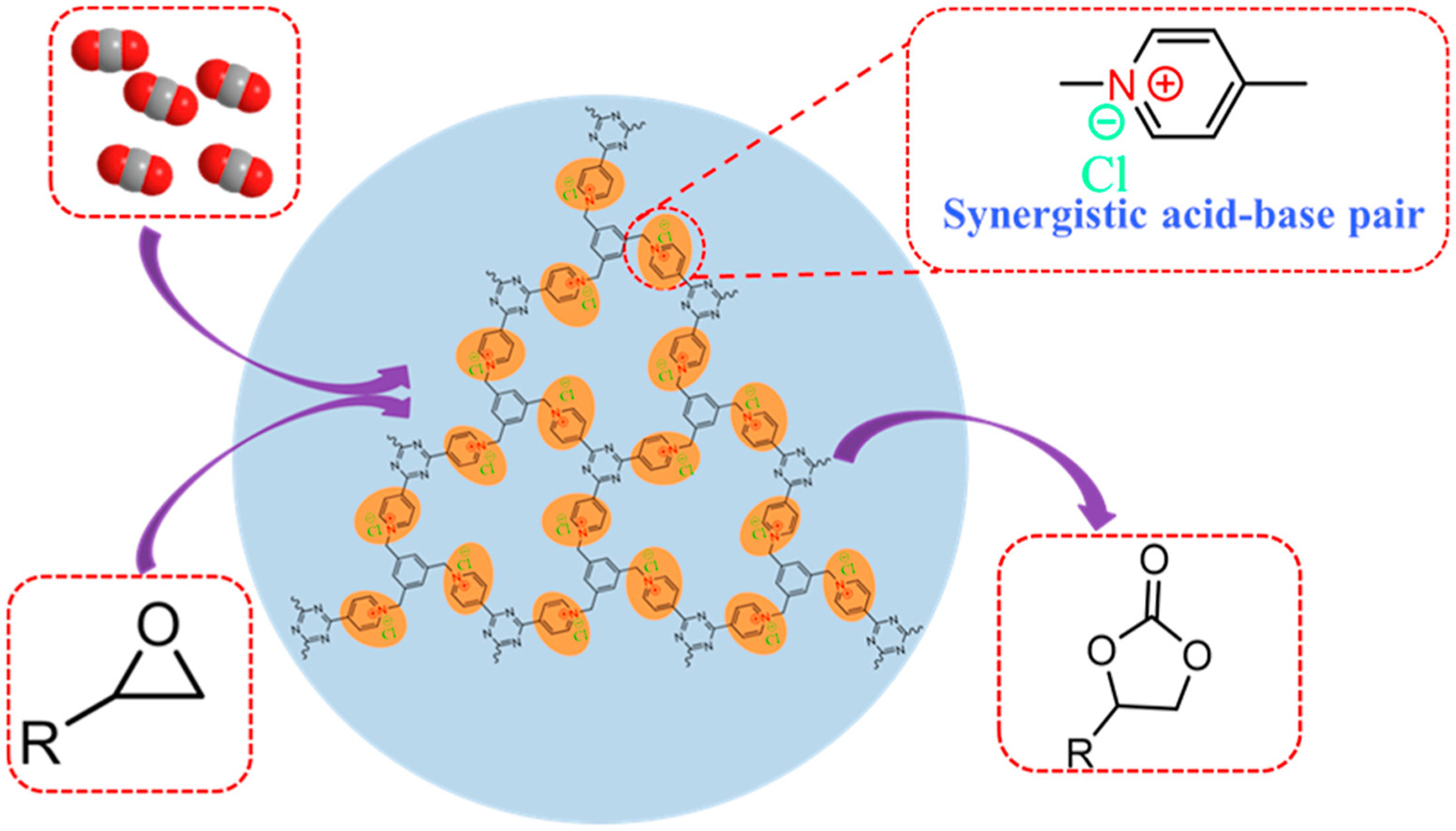

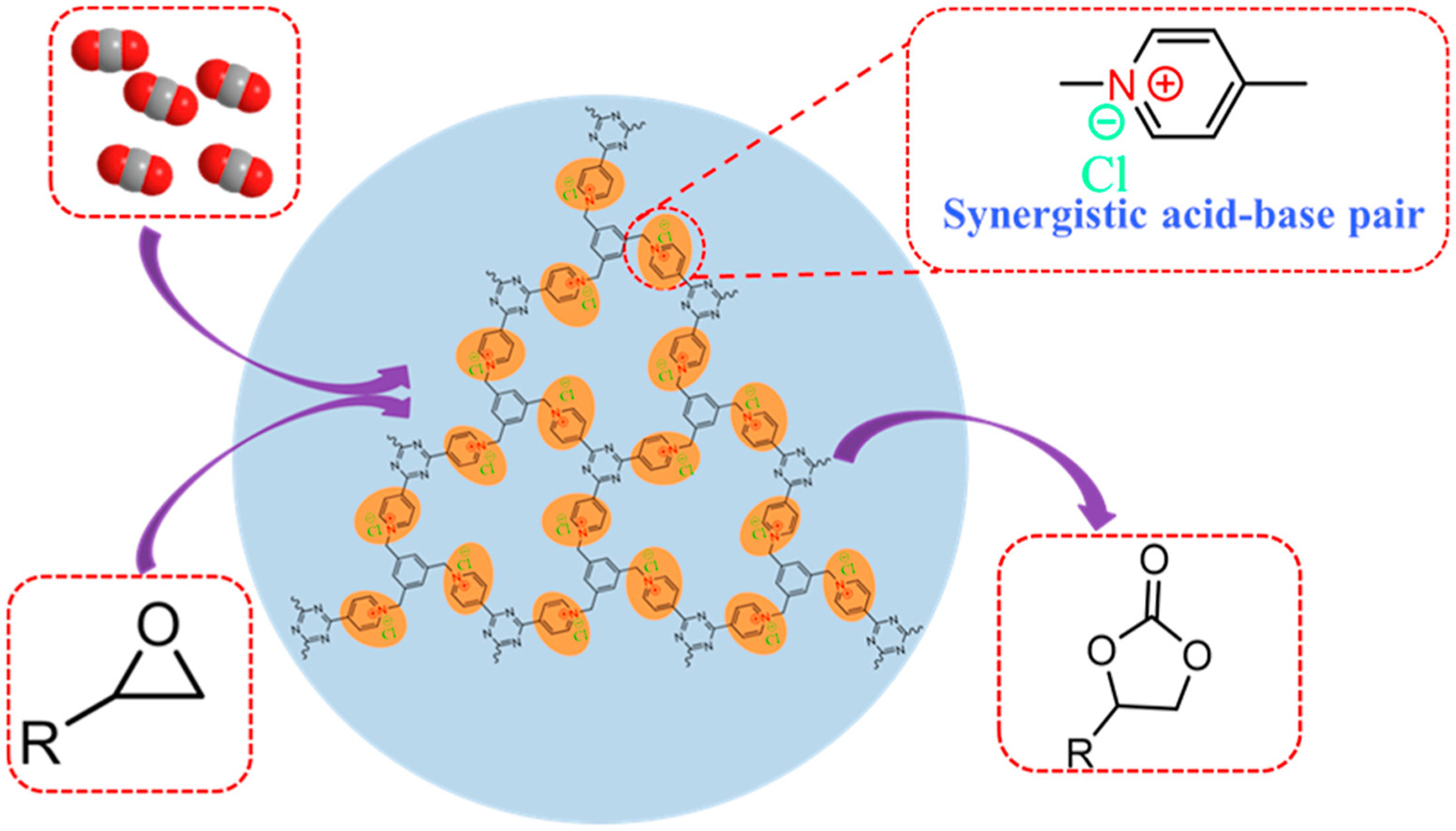

天津工业大学黄宏亮老师课题组在《Microporous and Mesoporous Materials》2022 年第 329 卷发表的文章(DOI: 10.1016/j.micromeso.2021.111526)中,报道了一种新型阳离子共价三嗪框架(CCTFs)的设计与合成。作者以无水 ZnCl₂为催化剂和反应介质,通过 1,3,5 - 三 (4 - 氰基吡啶鎓 - 1 - 基甲基) 苯三溴化物(TPM)单体的氰基三聚反应,制备了两种富吡啶阳离子的 CTF-TPMs 材料。所得材料具有优异的化学 / 热稳定性(耐强酸强碱)、高比表面积(最高 1206 m²/g)和 CO₂吸附能力(1 bar、273 K 时达 61.4 cc/g)。在无贵金属和助催化剂条件下,CTF-TPMs (点击进入相关产品链接) 通过吡啶鎓盐与卤素离子的协同作用,高效催化 CO₂与环氧化合物的环加成反应生成环状碳酸酯,且循环使用 5 次后催化性能和结构基本保持不变,展现出良好的实际应用前景。

研究背景

1)行业问题

工业化导致大量 CO₂排放,引发全球变暖和冰川融化等环境问题,亟需高效材料实现 CO₂的吸附与转化。

CO₂与环氧化合物反应生成环状碳酸酯具有重要商业价值,但传统均相催化剂存在回收困难、成本高等问题,而异相催化剂因易回收、低成本成为研究热点。

2)研究现状

共价三嗪框架(CTFs)因高比表面积、丰富氮含量和稳定性,在气体吸附、催化等领域潜力显著。

已有研究表明,Lewis 酸碱位点协同可加速环氧化合物开环,促进 CO₂转化,但设计兼具高活性酸碱位点的异相催化剂仍具挑战。

3)本文创新

引入阳离子结构:通过离子热聚合将吡啶阳离子和卤素阴离子同时引入 CTF 骨架,构建酸碱双功能位点,增强 CO₂吸附和催化活性。

调控孔隙与活性位点:通过改变聚合温度(400℃/500℃)调节材料孔隙率和自由 Cl⁻含量,优化 CO₂吸附与催化性能。

实验和分析

1)材料合成与表征

合成方法:

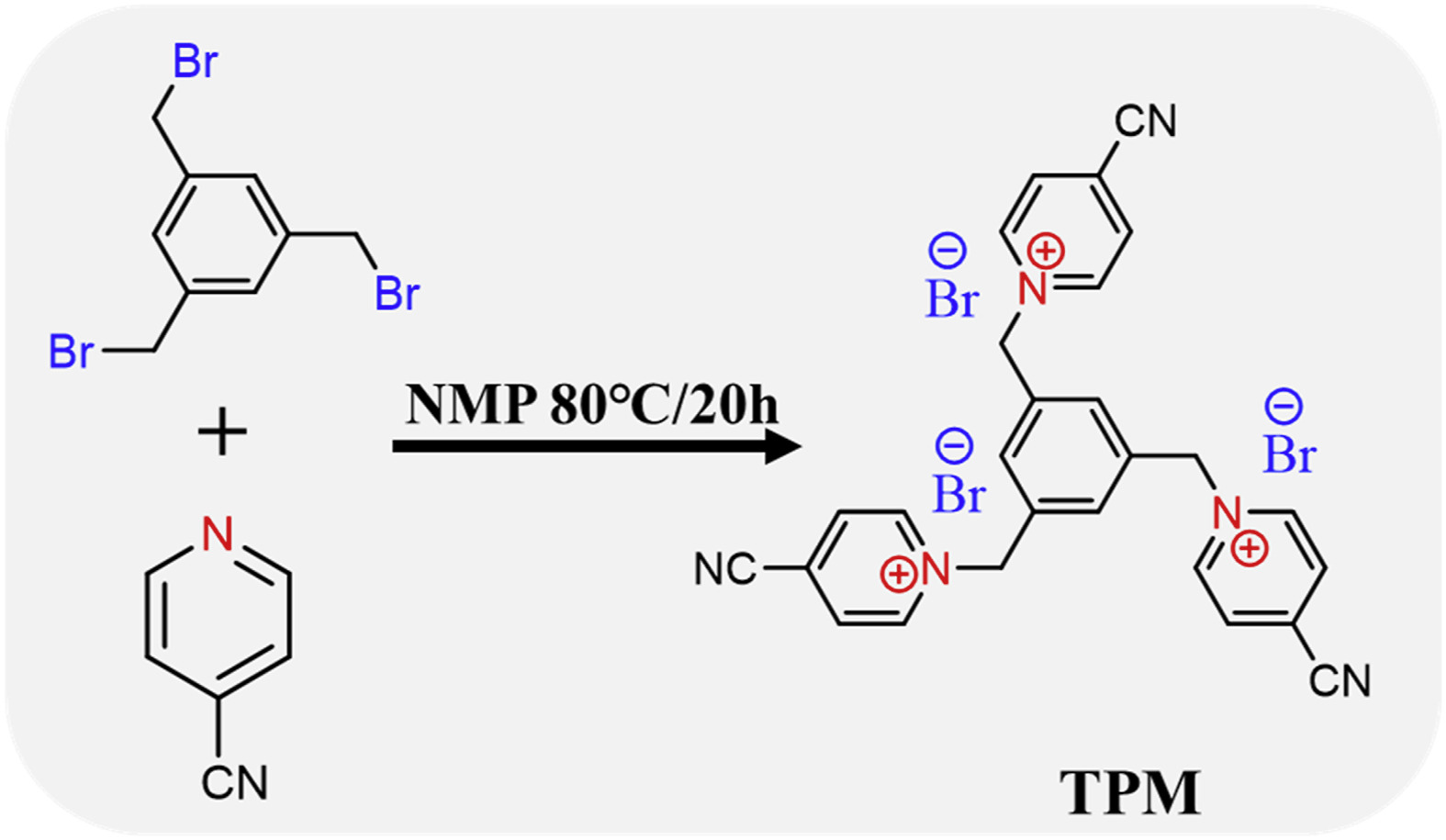

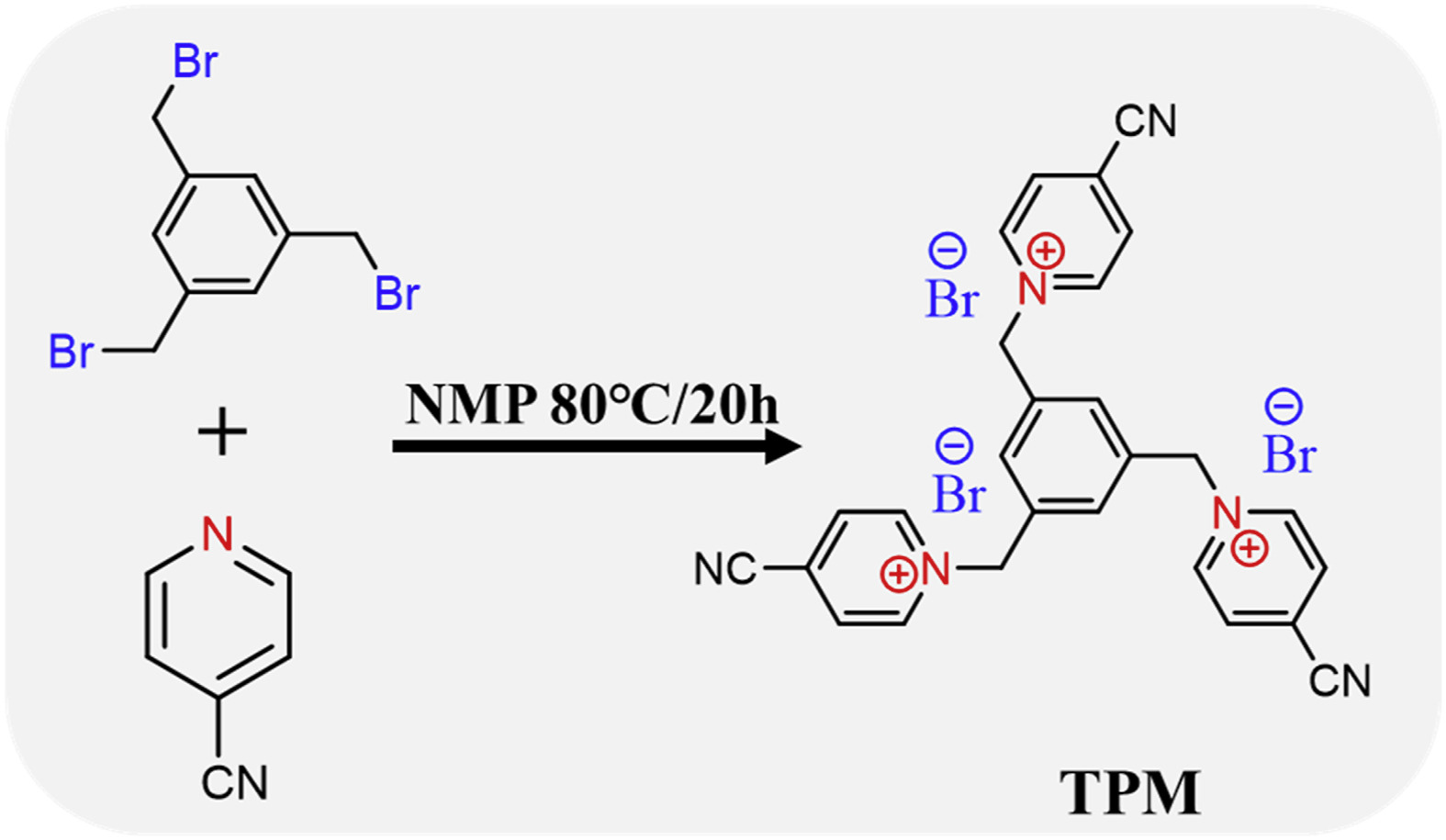

单体 TPM 通过 4 - 氰基吡啶与 1,3,5 - 三溴甲基苯在 NMP 中反应制备(Scheme 1)。

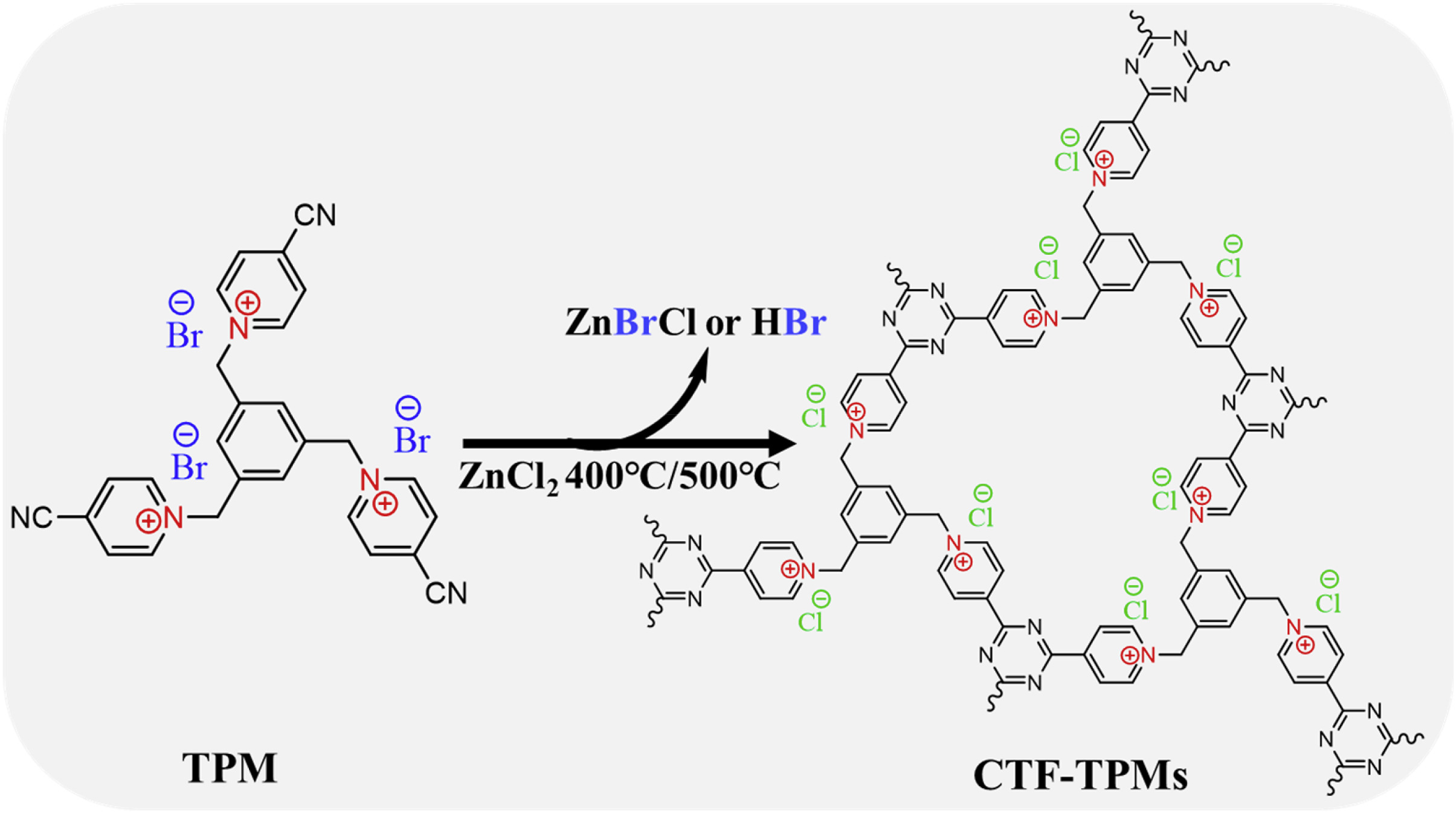

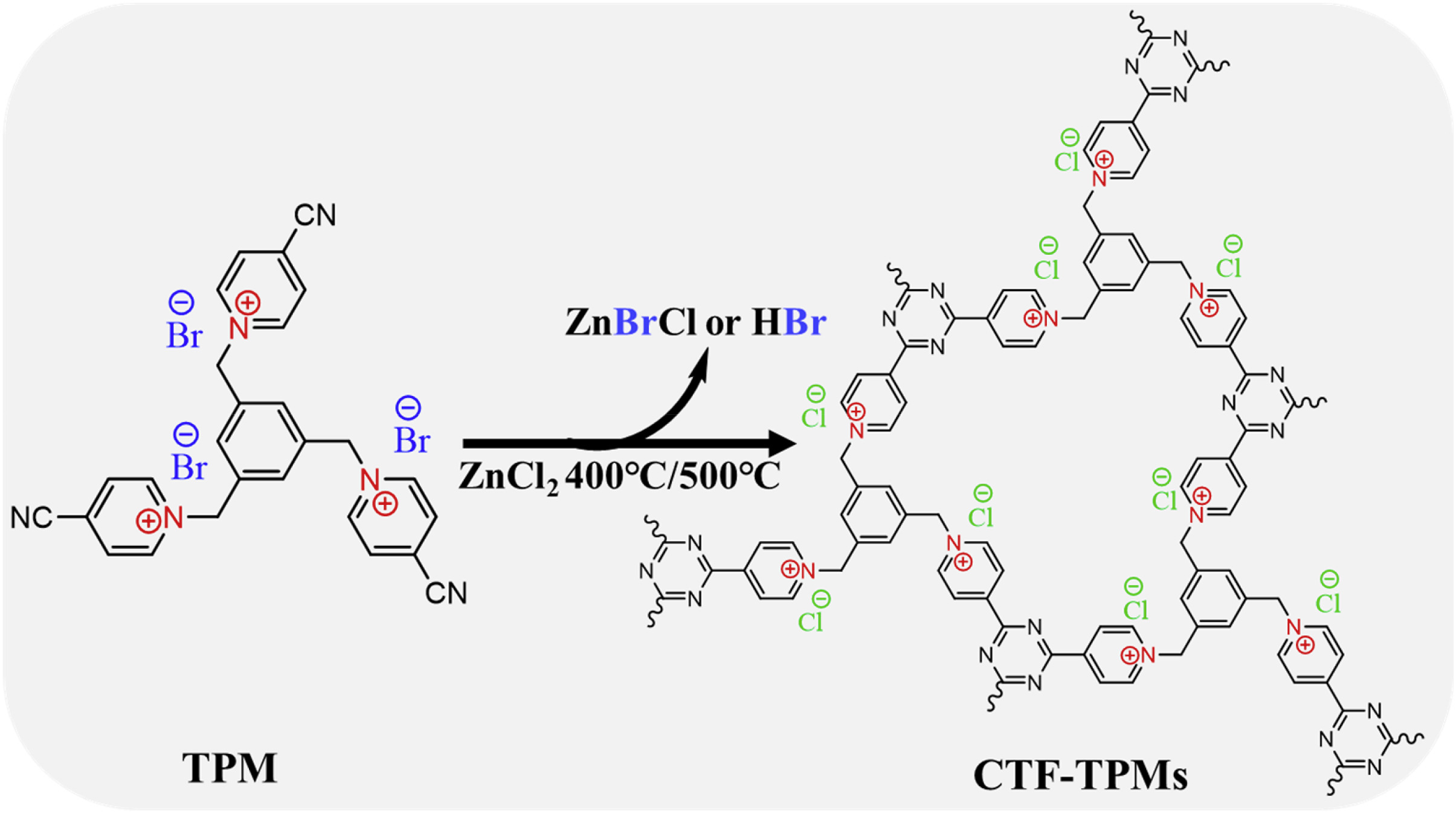

CTF-TPMs 通过 TPM 与无水 ZnCl₂在 400℃或 500℃下离子热三聚反应合成(Scheme 2),经酸碱处理去除残留盐。

关键表征结果:

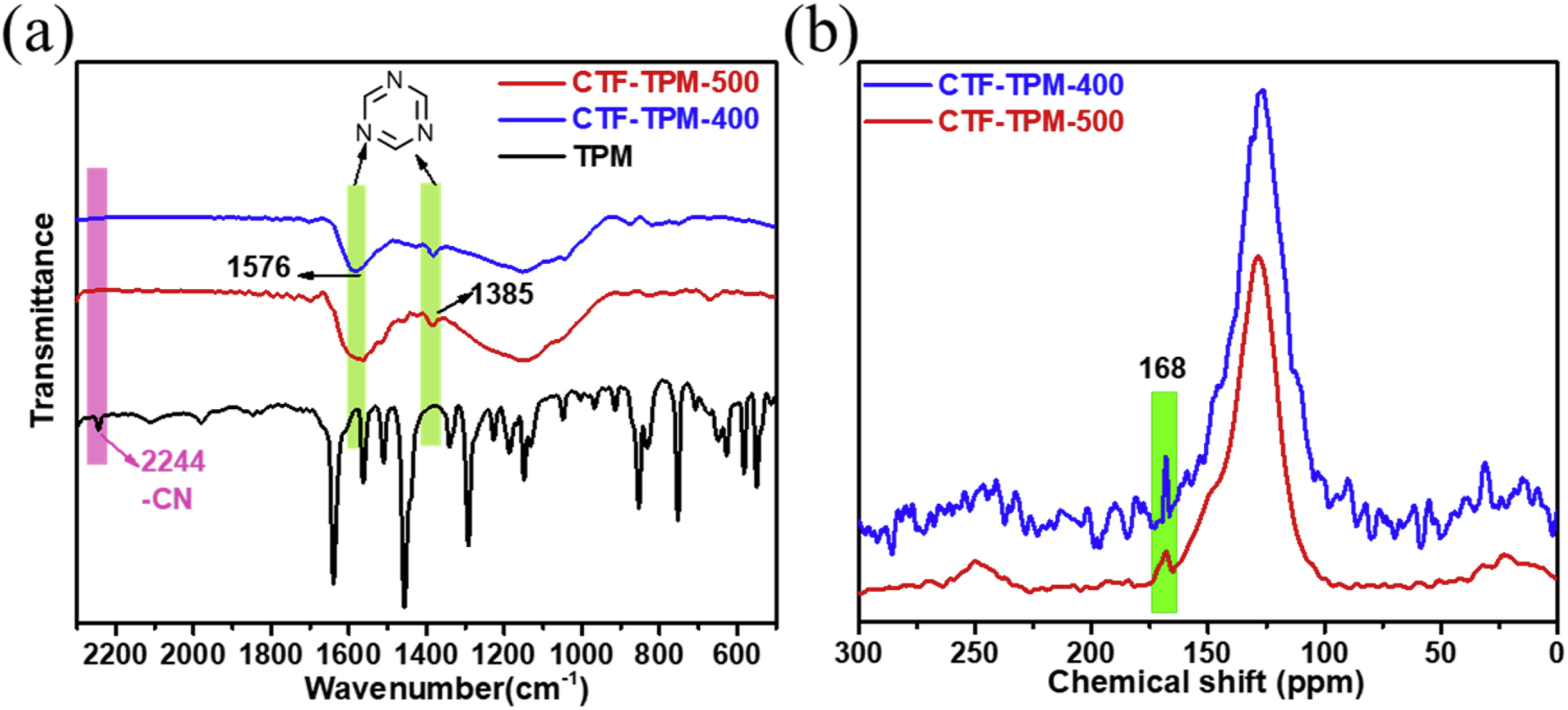

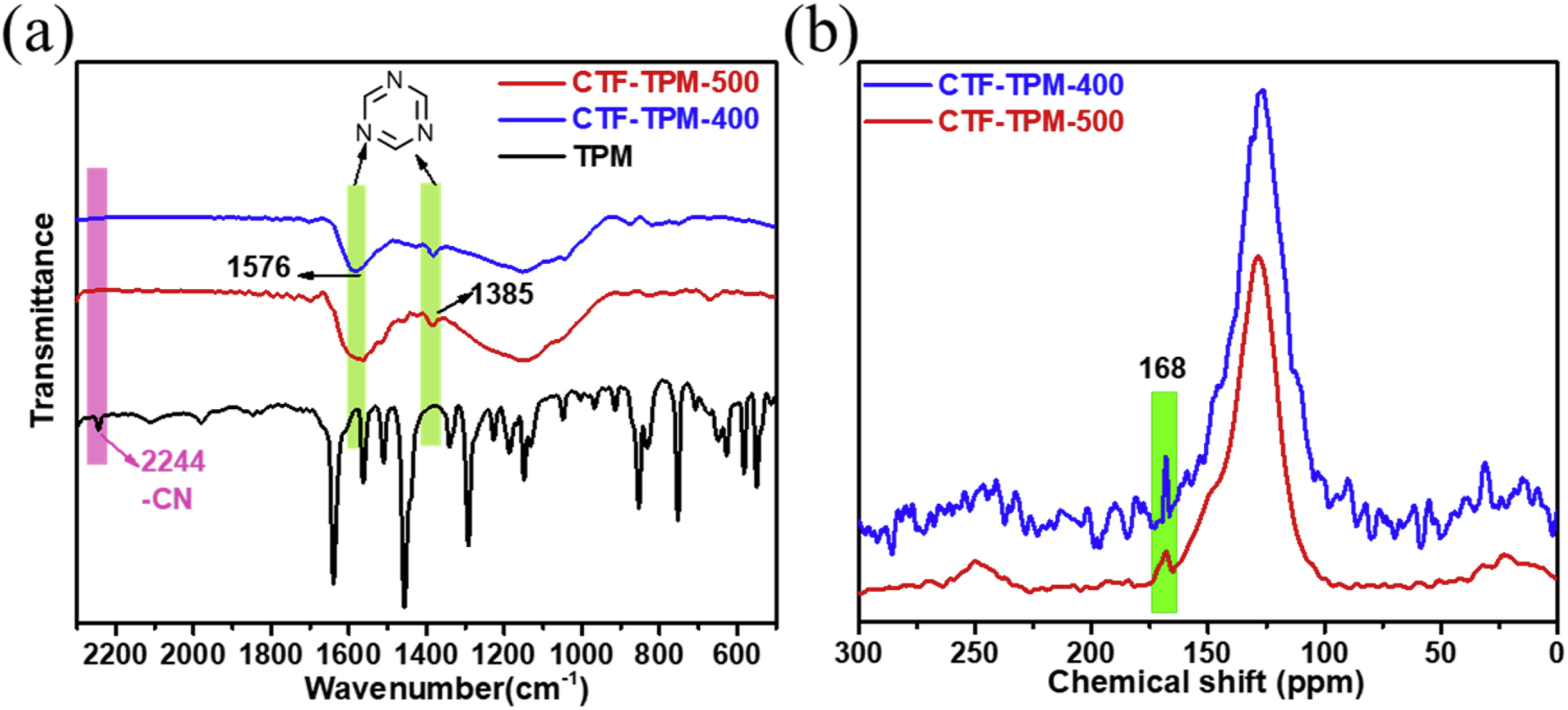

结构验证:FTIR 显示氰基峰消失,出现三嗪环特征峰;¹³C NMR 在 168 ppm 处证实三嗪环存在;XPS 检测到吡啶阳离子(402.2 eV)和自由 Cl⁻。

物理性质:CTF-TPM-500 比表面积 1206 m²/g,CTF-TPM-400 为 715 m²/g,均含微 / 介孔结构,高温合成(500℃)导致更多介孔和 C-Cl 键形成。

2)应用性能测试

CO₂吸附:273 K、1 bar 时,CTF-TPM-500 吸附量 61.4 cc/g,CTF-TPM-400 为 54.6 cc/g,归因于高比表面积和酸碱位点与 CO₂的静电相互作用。

催化性能:以 CTF-TPM-400 为例,催化环氧氯丙烷与 CO₂环加成反应,24 h 产率 99%;对多种环氧化合物(如环氧丙烷、苯乙烯氧化物)均有高效催化能力,无贵金属和助催化剂条件下产率 64%-99%;循环 5 次后产率无显著下降,孔隙结构保持完整。

3)性能原因分析

吸附能力:高比表面积提供吸附位点,吡啶阳离子(Lewis 酸)与 CO₂的四极矩作用、自由 Cl⁻(Lewis 碱)增强吸附亲和力。

催化活性:吡啶阳离子活化环氧化合物,Cl⁻亲核攻击促进开环,形成氧离子中间体,协同加速 CO₂插入反应;分级孔结构利于底物和产物扩散。

总结

1)成功合成两种富吡啶阳离子的 CTF-TPMs,兼具高 CO₂吸附能力和环加成催化活性。

材料在强酸强碱中稳定,循环使用性能优异,解决了传统催化剂回收难题。

2)首次在 CTF 中引入酸碱双功能位点,通过阳离子设计实现吸附与催化协同作用。

温度调控策略优化孔隙和活性位点分布,平衡吸附与催化性能。

3)为 CO₂捕集与转化提供低成本、可持续的异相催化材料,推动工业化应用。

拓展 CTF 在离子型多孔材料中的设计思路,为多相催化体系开发提供参考。

Design and synthesis of novel pyridine-rich cationic covalent triazine framework for CO₂ capture and conversion

文章作者:Yuliang Zhao, Hongliang Huang, Hejin Zhu, Chongli Zhong

DOI:10.1016/j.micromeso.2021.111526

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181121006521

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。