首页 >

行业动态 > 【Mn-bpdc】具有门控效应的柔性金属有机框架高效分离 C4 烃中的 1,3 - 丁二烯

【Mn-bpdc】具有门控效应的柔性金属有机框架高效分离 C4 烃中的 1,3 - 丁二烯

天津工业大学黄宏亮老师课题组在(AIChE Journal 2022, DOI: 10.1002/aic.17568)中报道,针对工业中从 C4 烃高效分离 1,3 - 丁二烯(C₄H₆)的挑战,开发了一种客体诱导的柔性 Mn-bpdc (点击进入相关产品链接) 金属有机框架(MOF)。该 MOF 在 298 K、0.13 bar 下可被 C₄H₆瞬时触发门控效应,实现大量吸附,而其他 C4 烃(正丁烯、异丁烯、正丁烷、异丁烷)即使在 1 bar 下也无法触发门控。298 K、1 bar 时,其对 C₄H₆/ 正丁烯和 C₄H₆/ 异丁烯的吸附选择性分别高达 40.0 和 45.0,超越所有已报道吸附剂。突破实验证实该 MOF 可高效分离多种 C4 混合气体,且具有优异的水稳定性和再生能力,成为 C₄H₆纯化的新基准。

研究背景

1.行业问题

1) 1,3 - 丁二烯是合成橡胶等的重要原料,主要来自石脑油裂解副产物,常与 C4 烃(正丁烯、异丁烯、正丁烷、异丁烷)共存。

2) 现有萃取蒸馏法分离 C₄H₆需高温(323–393 K)、高能耗,且易引发丁二烯聚合,环境污染严重,亟需高效低成本的分离技术。

2.研究现状

1) 吸附分离技术因操作简单、节能被寄予厚望,MOF 材料因结构可调性成为研究热点。

2) 已有 MOF 分离 C₄H₆主要基于增强分子间作用力,但存在共吸附导致选择性低的问题;分子筛分效应因 C4 烃分子尺寸相近难以实现。

3) Kitagawa 等报道的 SD-65 MOF 虽具门控效应,但 C₄H₆的门控压力高达 0.6 bar(298 K),适用范围窄。

3.本文创新

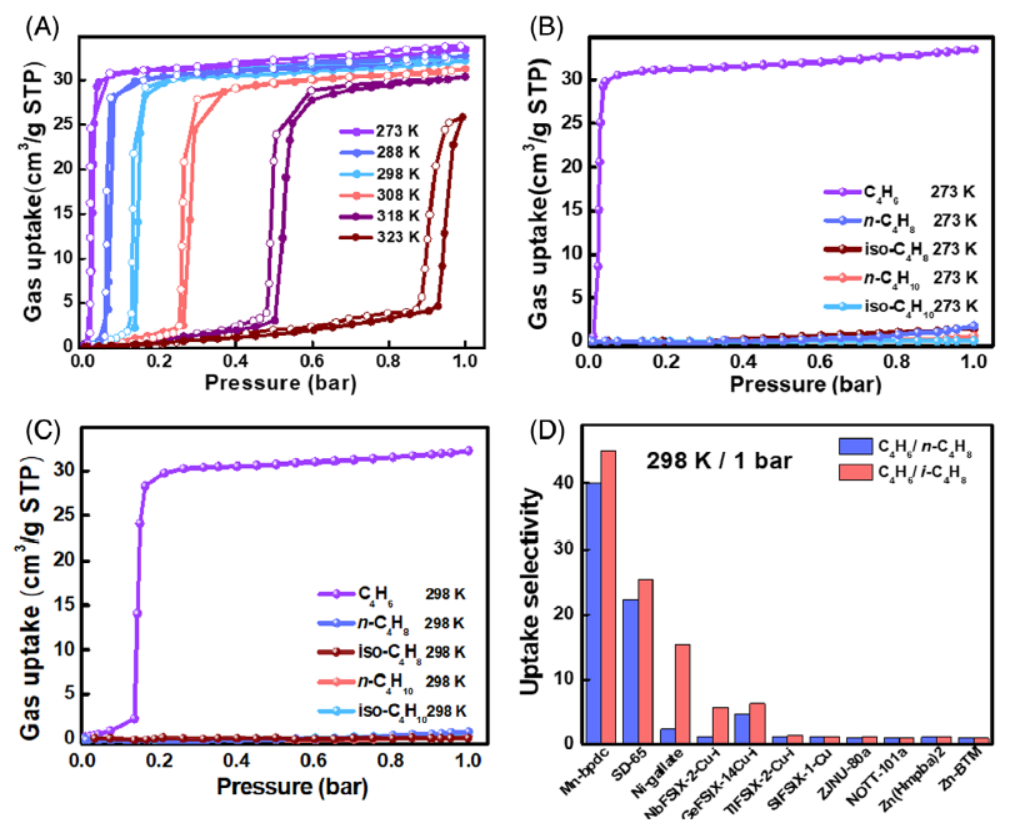

1) 利用 C₄H₆含两个 C=C 双键的特性,设计对其敏感的柔性 Mn-bpdc MOF,实现超低门控压力(0.13 bar,298 K)和高选择性吸附。

2) 突破传统 MOF 依赖热力学或动力学分离的局限,通过门控效应实现 “精准筛分”,且兼具优异稳定性和再生能力。

实验和分析

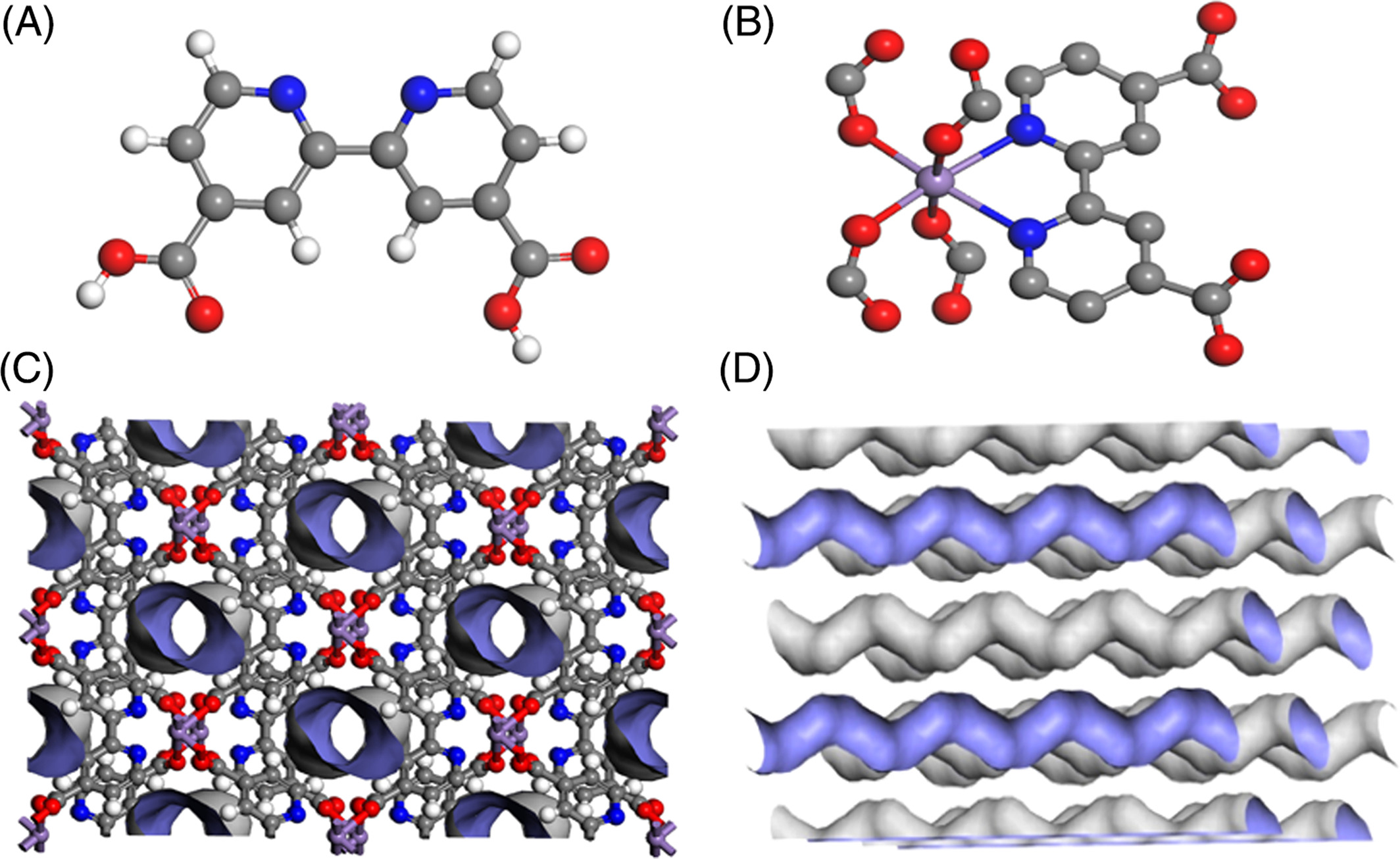

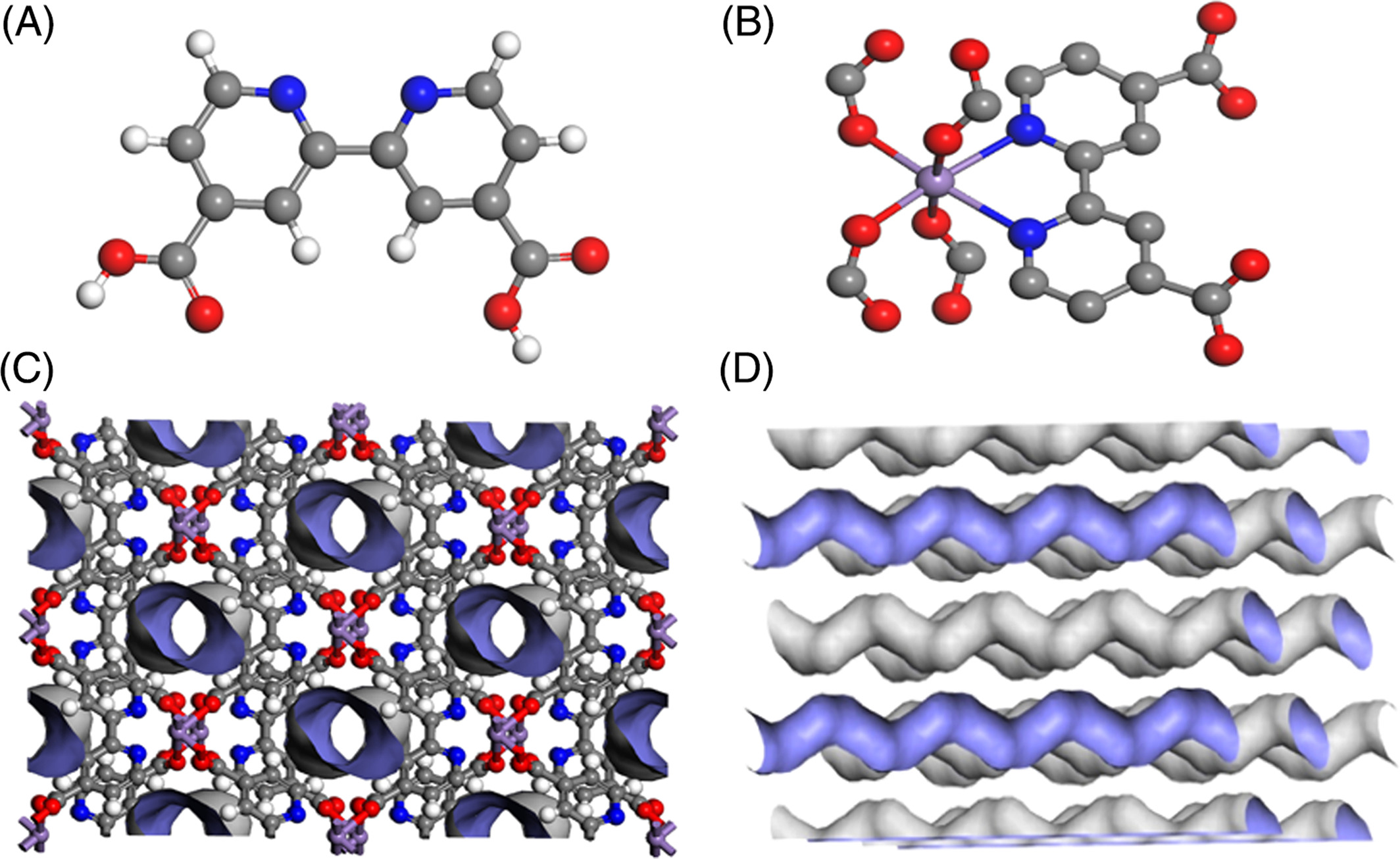

1.材料合成:水热法制备 Mn-bpdc MOF,金属中心 Mn²⁺与 2,2'- 联吡啶 - 4,4'- 二羧酸配体配位,形成一维通道结构(孔径 4.2×6.1 Ų)。

2. 结构表征:

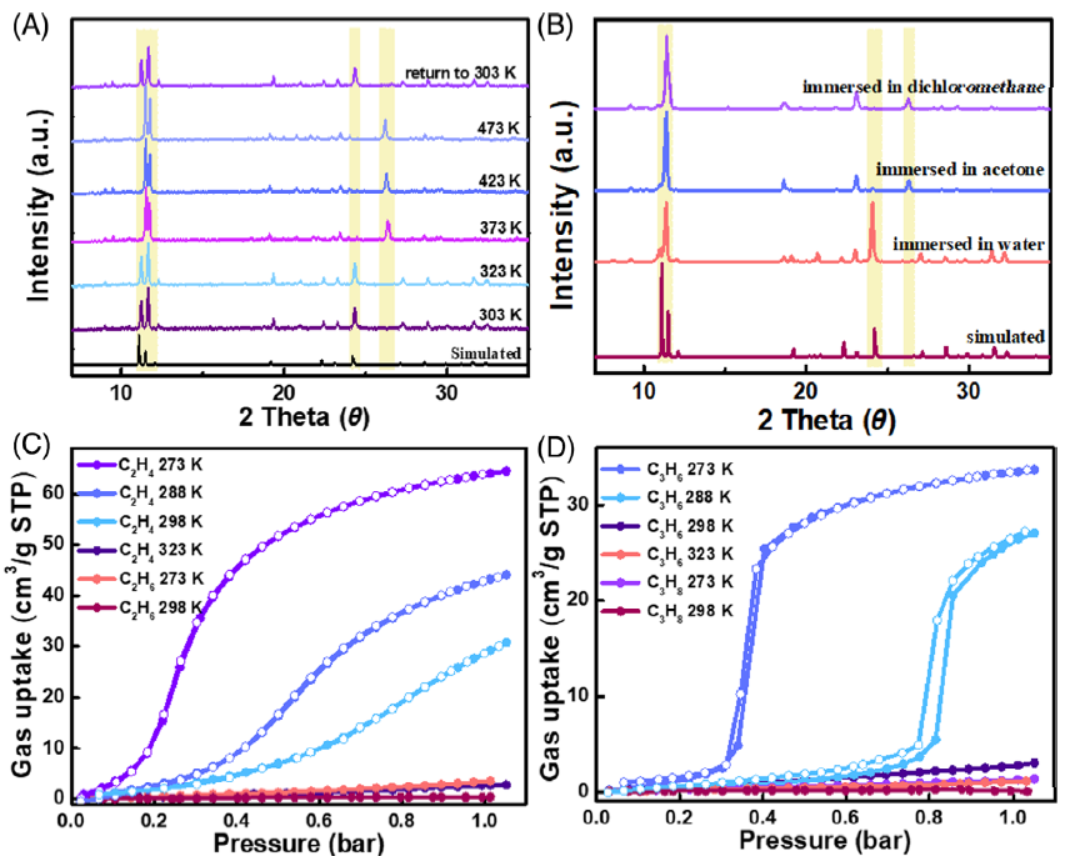

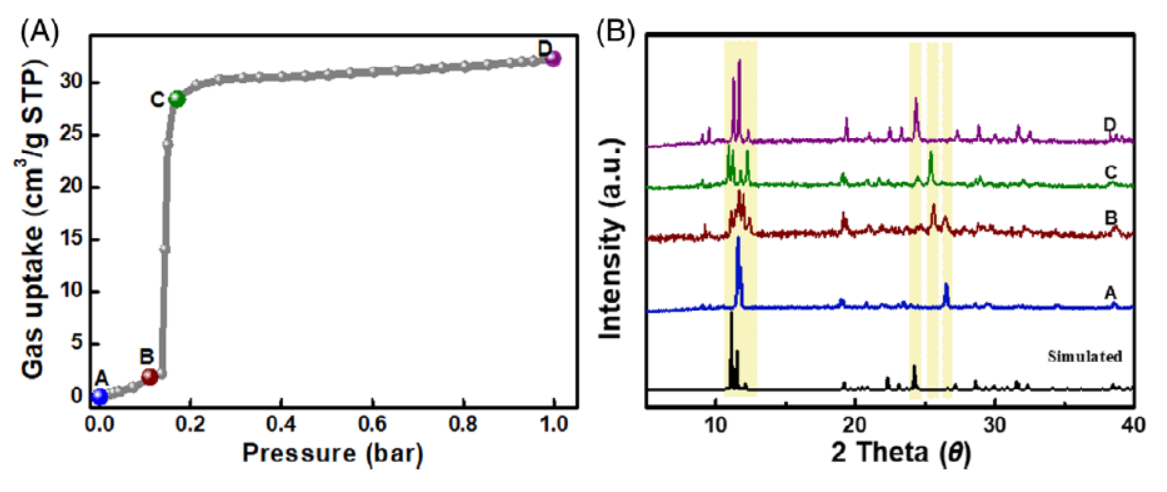

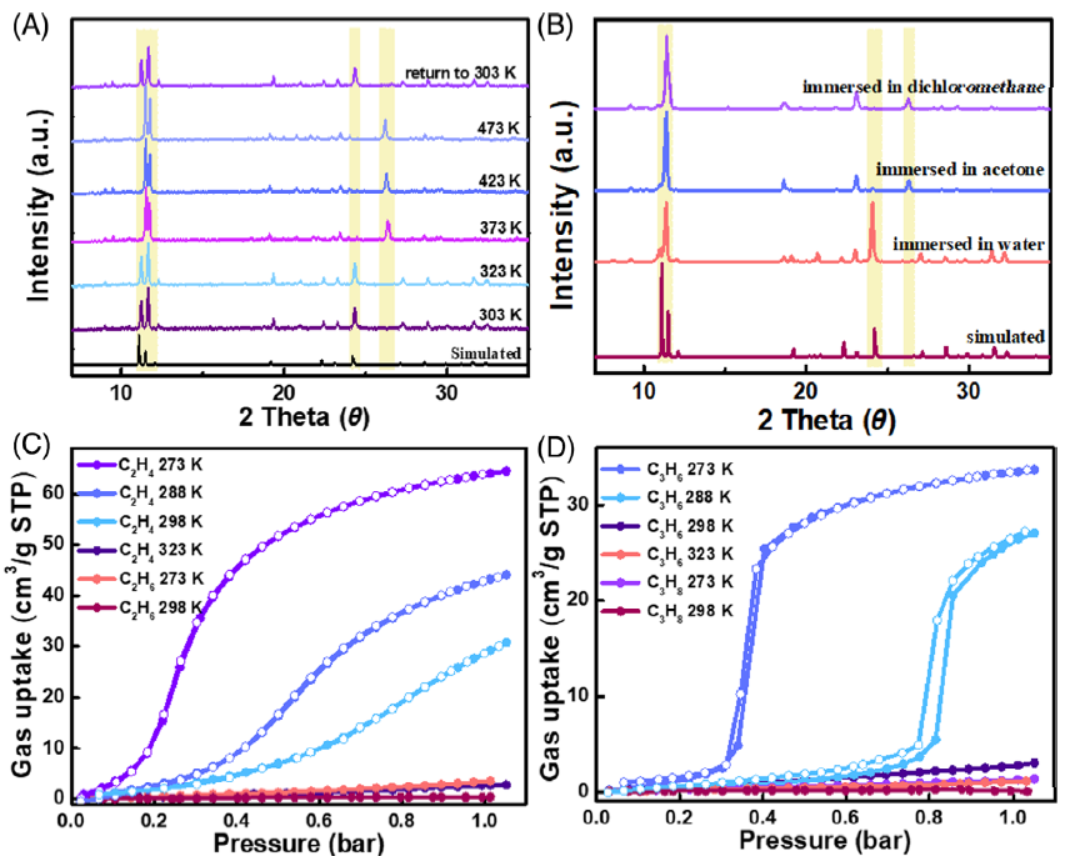

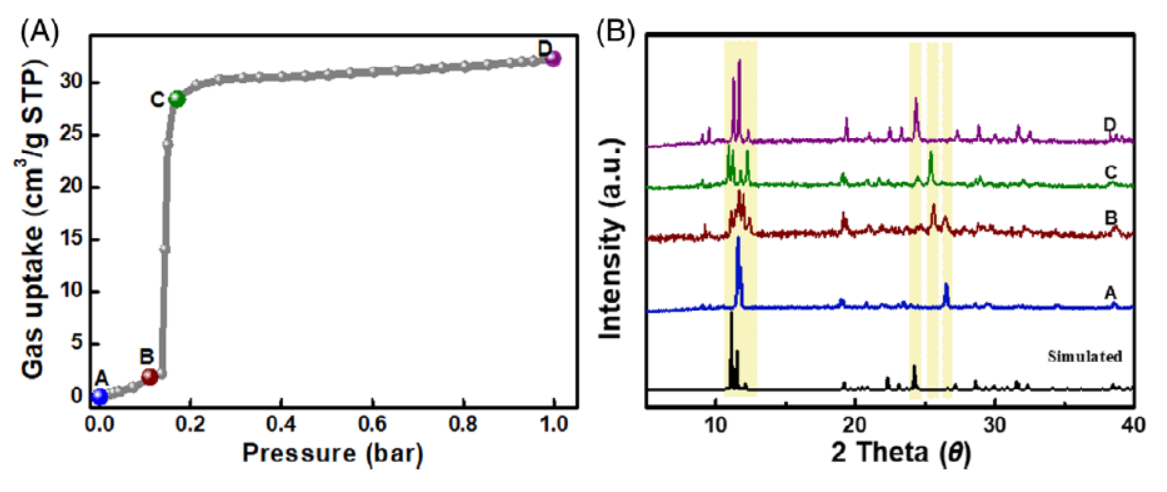

1) VT-XRD 和溶剂浸泡实验证实 MOF 结构可逆转变,具热和客体分子响应的柔性。

2) SEM 显示棒状层状微观结构,BET 比表面积 159 m²/g,孔容 0.10 cm³/g。

3.应用性能测试

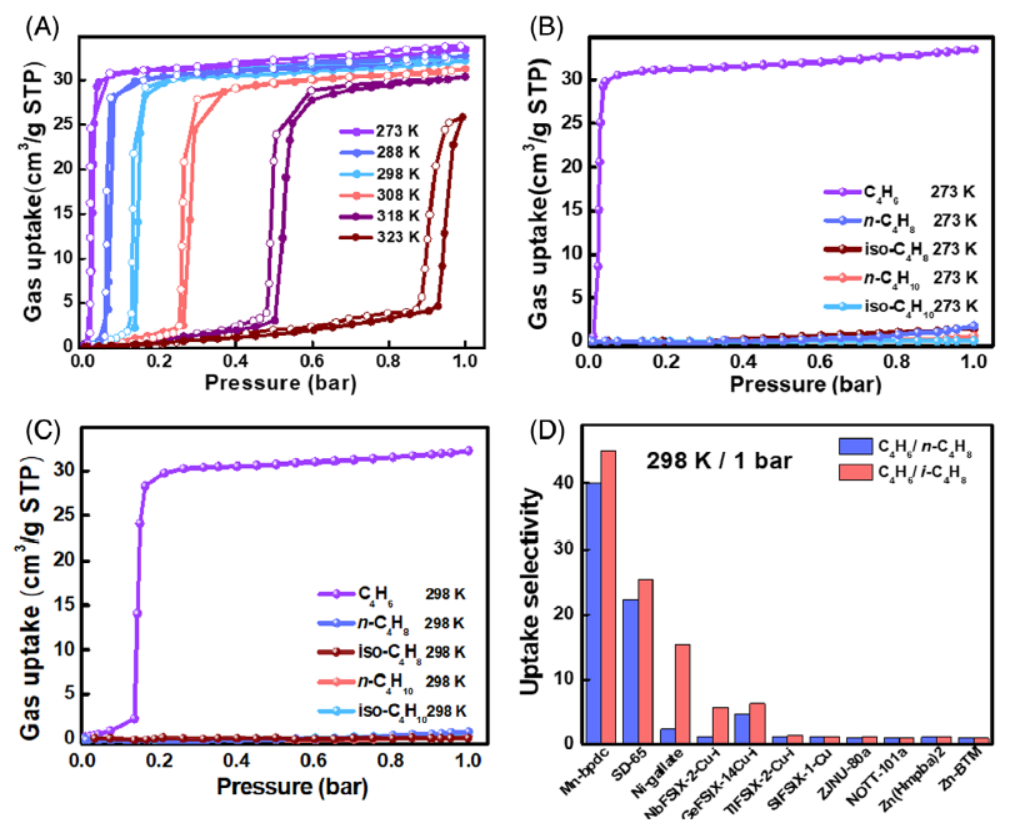

1) 吸附性能:C₄H₆在 298 K、0.13 bar 触发门控,1 bar 吸附量 32.2 cm³/g;其他 C4 烃在 1 bar 下吸附量均<1 cm³/g。

2) 选择性:C₄H₆/ 正丁烯 = 40.0,C₄H₆/ 异丁烯 = 45.0(298 K、1 bar),优于已报道材料(如 SD-65 的 22.3 和 25.4)。

3) 动态分离:突破实验中,C₄H₆在二元 / 三元混合气体中突破时间>160 s,其他 C4 烃快速穿透,证实高效分离能力。

稳定性:水(室温 60 天)、沸水(24 h)处理后结构保持完整,10 次循环吸附容量无衰减。

3.性能原因分析

1) 门控效应:C₄H₆的双 C=C 双键与 MOF 强相互作用(DFT 计算吸附能 74.33 kJ/mol),降低门控压力;其他 C4 烃因双键少或无,无法触发结构转变。

2) 结构柔性:温度和客体分子诱导的可逆结构变化,确保 C₄H₆特异性吸附和脱附。

3) 化学稳定性:Mn²⁺与配体的强配位键(硬酸 - 硬碱作用)赋予材料耐水和热稳定性。

总结

1.开发了对 C₄H₆具超低门控压力(0.13 bar)和高选择性的 Mn-bpdc MOF,实现其从 C4 烃中高效分离。该 MOF 在二元及三元混合气体中具有优秀的分离能力,稳定性和再生性能优异。

2.首次利用双 C=C 双键特异性触发门控效应,解决了 C4 烃因分子尺寸相近导致的分离难题。拓宽了柔性 MOF 门控效应的设计思路,为其他类似体系分离提供参考。

3.为 C₄H₆纯化提供了绿色高效的吸附分离策略,推动 MOF 在烯烃分离领域的实际应用。选择性超越所有已报道吸附剂,且再生条件温和(室温真空),降低工业成本。

Efficient separation of 1,3-butadiene from C4 hydrocarbons by flexible metal–organic framework with gate-opening effect

文章作者:Wang Lu, Hongliang Huang, Zhu Hejin, Chang Yanjiao, Guo Xiangyu, Yang Fan, Chongli Zhong

DOI:10.1002/aic.17568

文章链接:https://doi.org/10.1002/aic.17568

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。