首页 >

行业动态 > 【Cu(Qc)₂】通过等网状超微孔金属−有机框架增强乙烷/乙烯分离

【Cu(Qc)₂】通过等网状超微孔金属−有机框架增强乙烷/乙烯分离

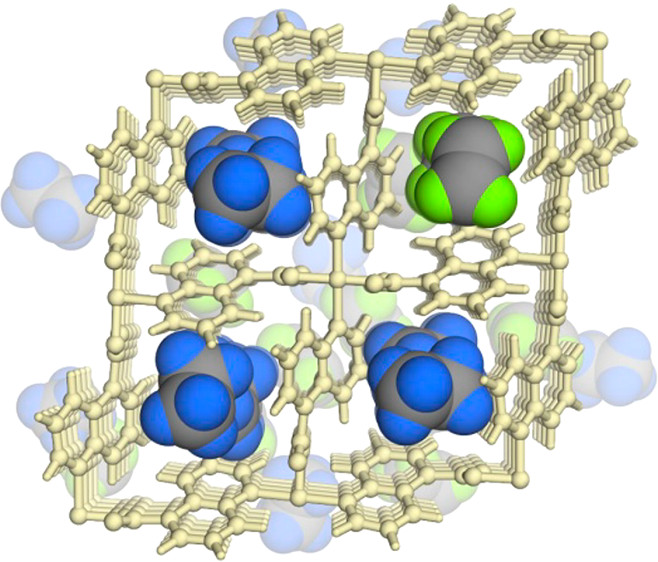

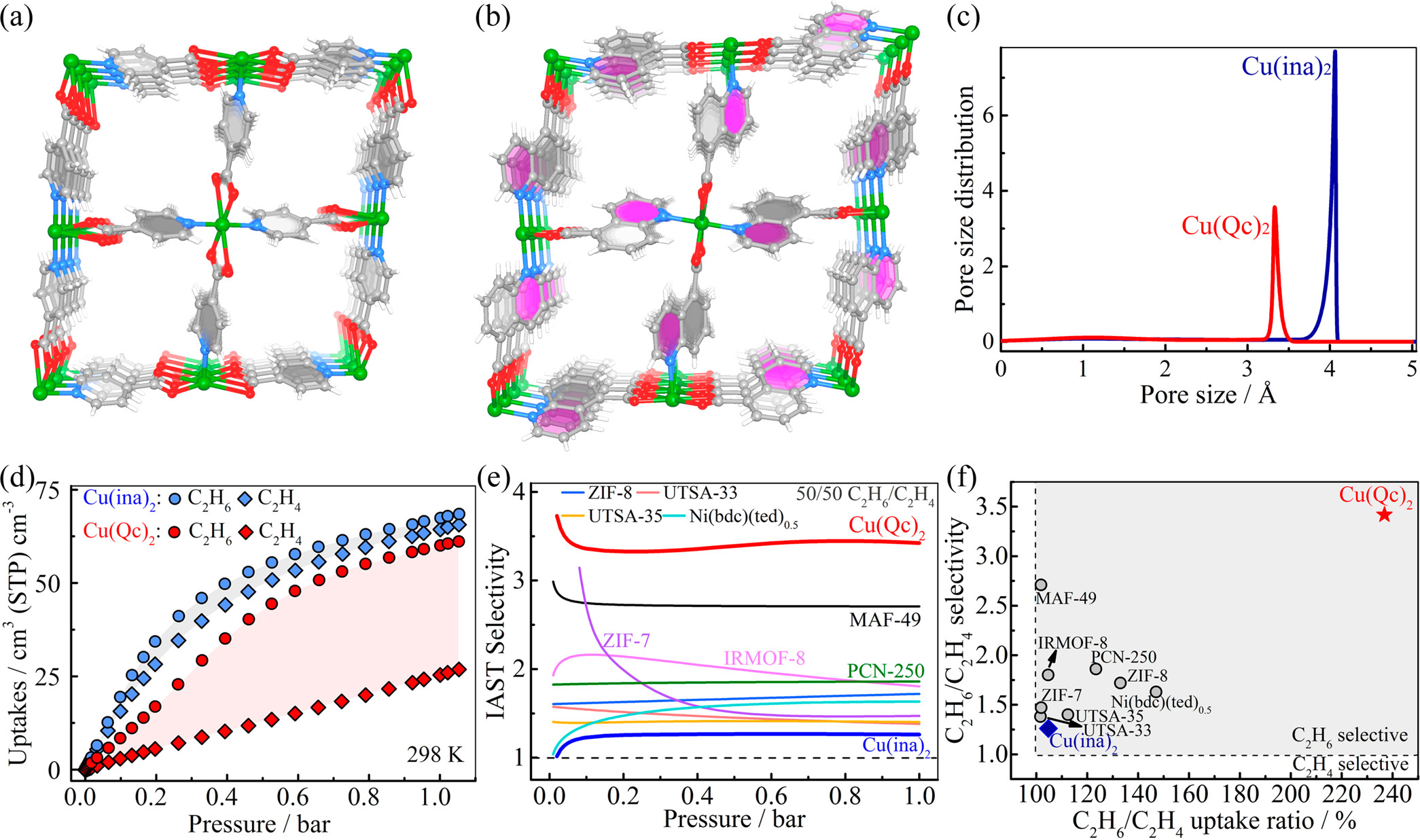

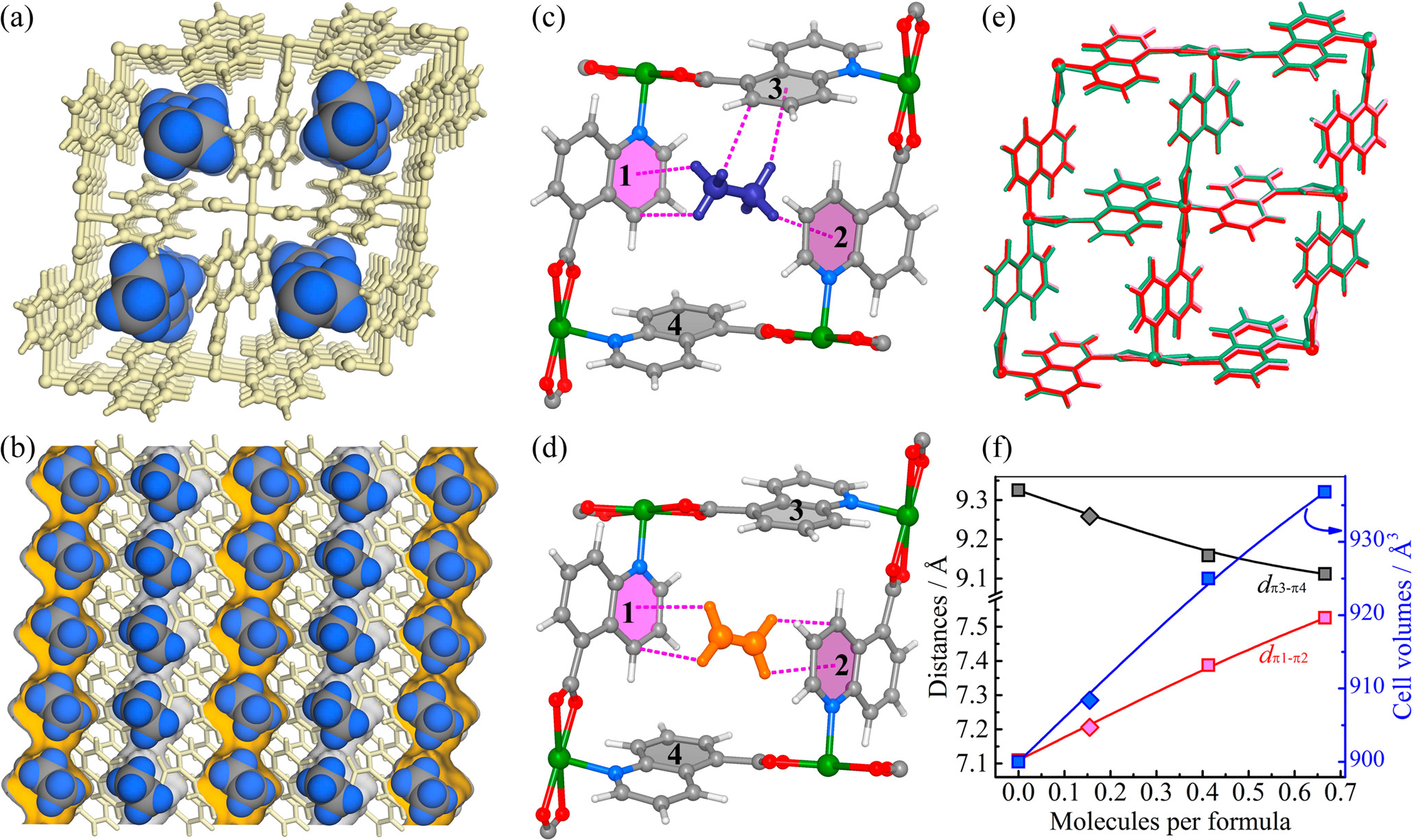

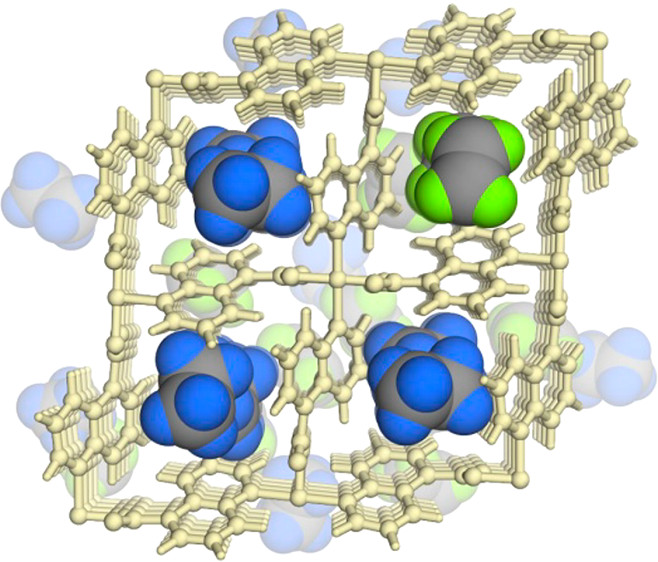

美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校Banglin Chen、美国国家标准与技术研究院Wei Zhou等报道的本篇文章(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 12940−12946)中研究了通过控制两种等网状超微孔金属−有机框架(MOF)材料的孔结构,利用其弱极性孔表面来增强对乙烷(C₂H₆)的吸附亲和力,从而提高乙烷/乙烯(C₂H₄)的分离效果。在常温常压下,原型化合物对 C₂H₆/C₂H₄ 的吸附量差异和选择性都很小,但其具有较小孔径的等网状类似物展现出高达 237%(60.0/25.3 cm³ cm⁻³)的吸附量比,显著提高了 C₂H₆/C₂H₄ 的选择性。中子粉末衍射研究表明,后者材料对 C₂H₆ 具有自适应吸附行为,能够在优化的孔结构中持续保持与 C₂H₆ 分子的紧密范德华接触,从而优先吸附 C₂H₆。气体吸附等温线、晶体分析、分子模拟、选择性计算和突厥实验全面证明了这种独特 MOF 材料作为一种高效的 C₂H₆ 选择性吸附剂用于 C₂H₄ 纯化。

研究背景

1)行业问题:石化工业中从乙烷中分离乙烯至关重要且极具挑战性,传统工业过程高度依赖耗能极高的低温蒸馏技术,其能耗巨大,每吨乙烯的能耗估计约为 7.3 吉焦。

2)研究现状:非热分离技术如基于吸附或膜的技术比低温蒸馏技术更节能。多孔材料可利用分子几何和物理性质的差异对混合物各组分产生差异吸附,但传统多孔材料对烃类混合物的吸附选择性差,MOFs 等新型多孔材料具有可设计的结构、可调孔径和多样化功能,在多种化学分离领域展现出潜力,但 C₂H₆ 选择性 MOFs 因缺乏合适强结合位点而选择性差。

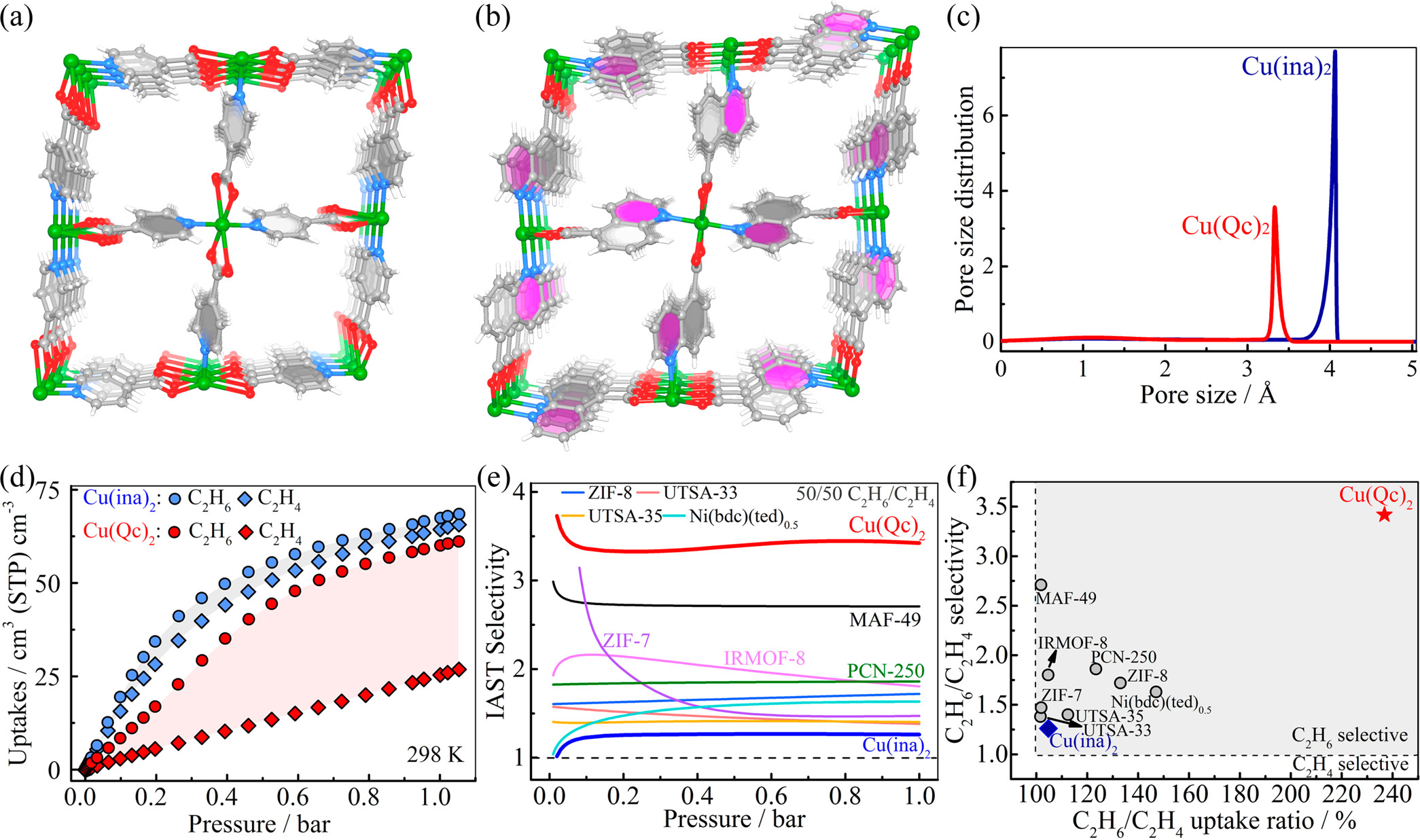

3)本文创新:作者利用 MOF 化学中的等网状原理,选取两个等网状超微孔 MOF 材料 [Cu(ina)₂] 和 [Cu(Qc)₂],通过控制孔化学来提高 C₂H₆/C₂H₄ 选择性。特别是激活后的 [Cu(Qc)₂] 具有约 3.3 Å 的较小孔径,有利于在受限孔空间内进行可能的多吸附剂−吸附物相互作用,研究表明其对 C₂H₆ 的吸附量比和选择性均优于孔径较大的等网状类似物 [Cu(ina)₂],且通过多种实验和模拟研究揭示了其独特的吸附机理。

实验和分析

1)相关材料的合成和分析表征的实验与关键表征结果:

合成 [Cu(ina)₂]:将 Cu(NO₃)₂·2.5H₂O、Hina、I₂ 和水混合,在 140℃下加热 72 小时后冷却,得到黑色块状晶体,经洗涤干燥得到产物。

合成 [Cu(Qc)₂]:将 Cu(BF₄)₂·6H₂O、HQc、N,N’-二甲基甲酰胺(DMF)和乙醇混合,在 105℃下加热 48 小时后冷却,得到深紫色块状晶体,经洗涤干燥得到产物。

表征结果:两种 MOF 的孔径分别为约 4.1 Å 和 3.3 Å,比表面积分别为 228 和 240 m²/g,总孔容分别为 0.10 和 0.11 cm³/g。[Cu(Qc)₂] 在常温常压下对 C₂H₆ 的吸附容量为 60.0 cm³ cm⁻³(1.85 mmol g⁻¹),对 C₂H₄ 的吸附容量为 25.3 cm³ cm⁻³(0.78 mmol g⁻¹),C₂H₆/C₂H₄ 吸附量比为 237%,其对 C₂H₆ 的吸附热为 37.6 kJ mol⁻¹,对 C₂H₄ 的吸附热为 23.1 kJ mol⁻¹。

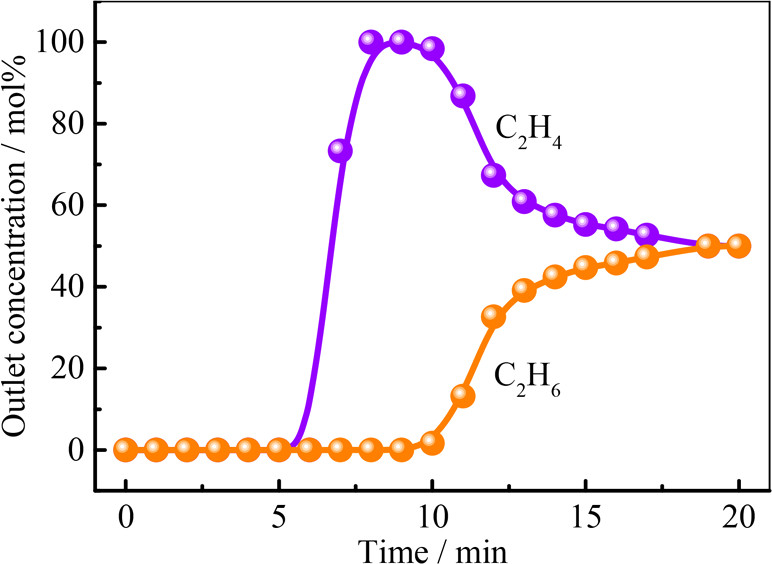

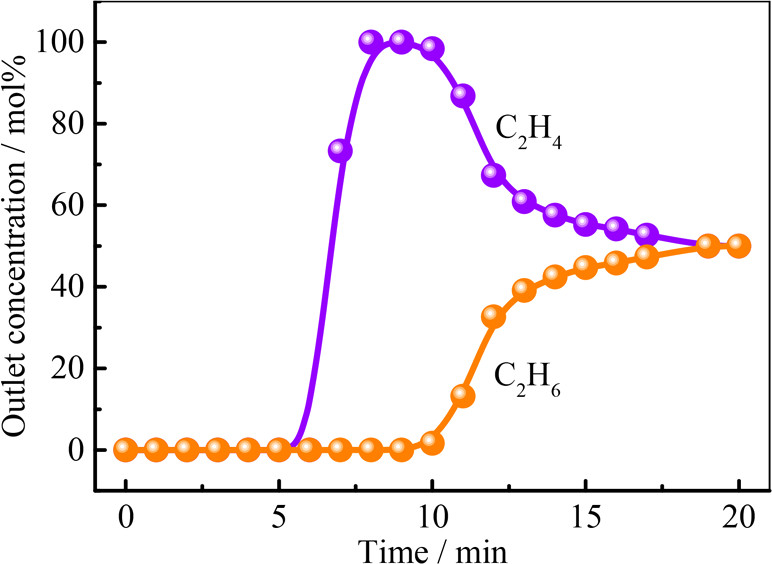

2)应用性能测试:在实际吸附过程中,对 [Cu(Qc)₂] 进行了实验突厥研究,将等摩尔 C₂H₆/C₂H₄ 混合物流经装填有激活吸附剂的色谱柱,结果表明在常温常压下可完全分离 C₂H₆,C₂H₄ 的纯度可达 99.9% 以上,C₂H₄ 的产量为 587 mmol/L 吸附剂。

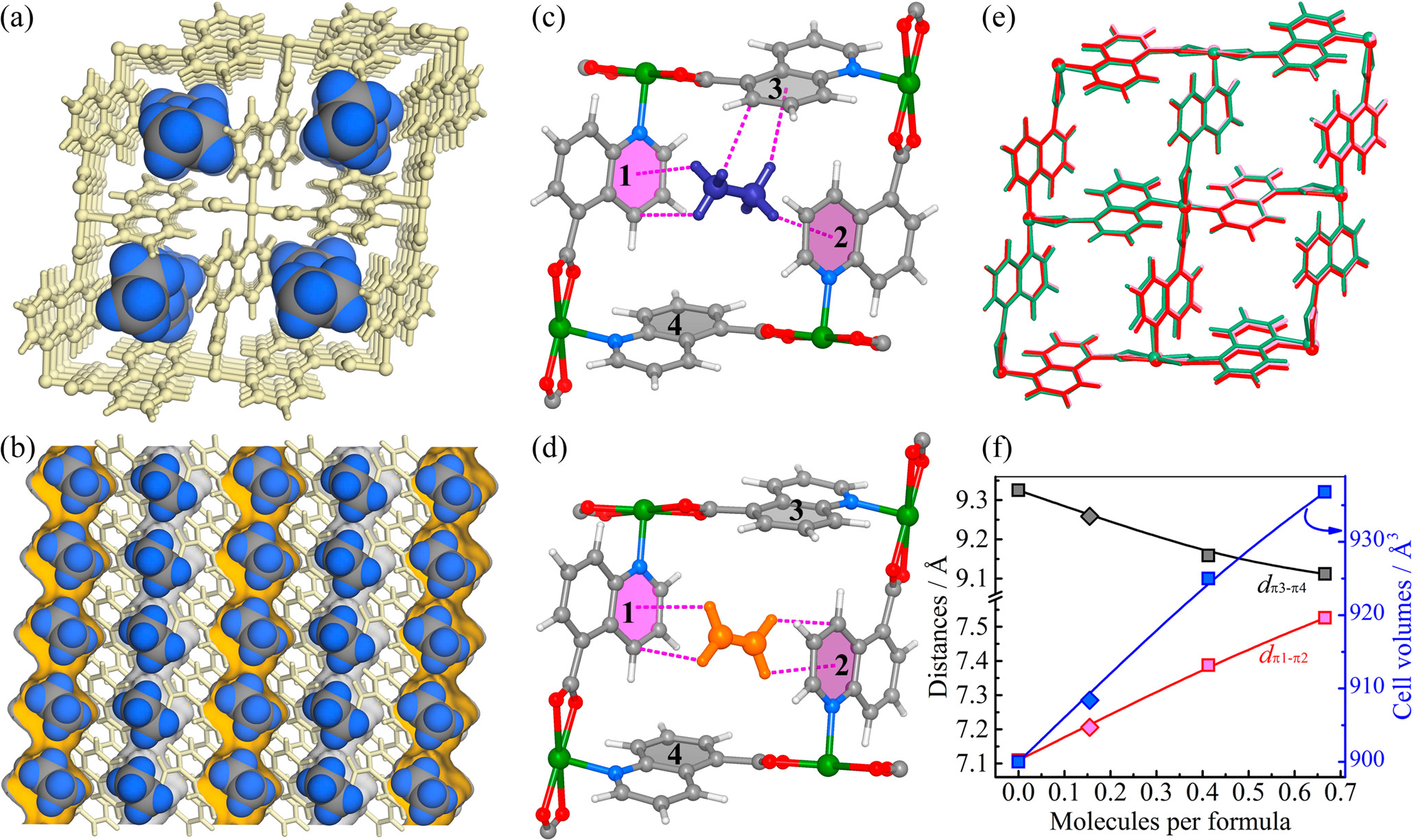

3)性能结果原因分析:[Cu(Qc)₂] 的低极性孔表面和优化的孔结构使其能够与 C₂H₆ 分子形成更多的 C−H···π 相互作用,且随着 C₂H₆ 负载量的增加,框架结构会持续膨胀和变形,这种自适应吸附行为能够持续保持与 C₂H₆ 分子的紧密范德华接触,从而提高了对 C₂H₆ 的吸附亲和力和选择性。中子粉末衍射研究证实了 C₂H₆ 分子在 [Cu(Qc)₂] 孔结构中的优先结合位点和相互作用方式,理论计算也表明其对 C₂H₆ 的吸附热高于 C₂H₄。

总结

1)成功筛选并研究了等网状超微孔 MOF 材料 [Cu(Qc)₂] 对乙烷/乙烯的分离性能,发现其具有较高的乙烷吸附量比和选择性,在常温常压下可实现高效的乙烷/乙烯分离。

2)通过孔径调控和弱极性孔表面的设计,实现了对乙烷分子的优先吸附和高效分离,为设计高效的 C₂H₆ 选择性 MOFs 提供了新思路。

3)该研究有望降低石化工业中乙烯生产的能耗,推动吸附分离技术在轻烃分离领域的应用,为开发新型高效的分离材料提供了理论依据和实验指导。

Boosting Ethane/Ethylene Separation within Isoreticular Ultramicroporous Metal–Organic Frameworks

文章作者:Rui-Biao LinHui WuLibo LiXiao-Liang TangZhiqiang LiJunkuo GaoHui CuiWei Zhou*Banglin Chen*

DOI:10.1021/jacs.8b07563

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b07563

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。