首页 >

行业动态 > 【UTSA-300】微孔材料中乙炔与二氧化碳及乙烯的优化分离

【UTSA-300】微孔材料中乙炔与二氧化碳及乙烯的优化分离

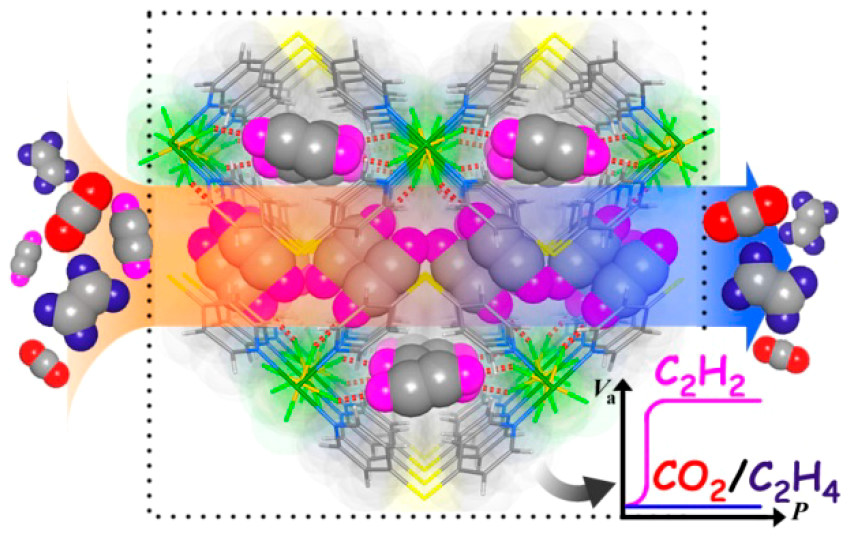

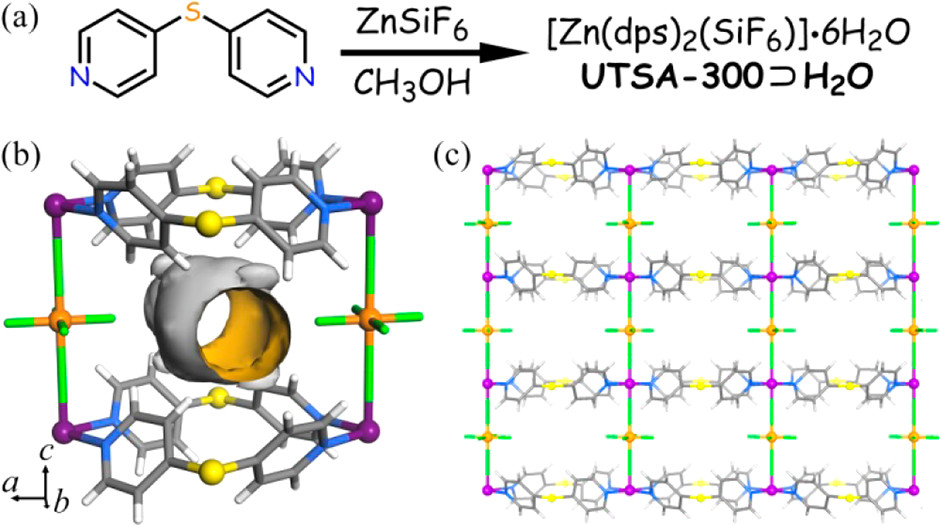

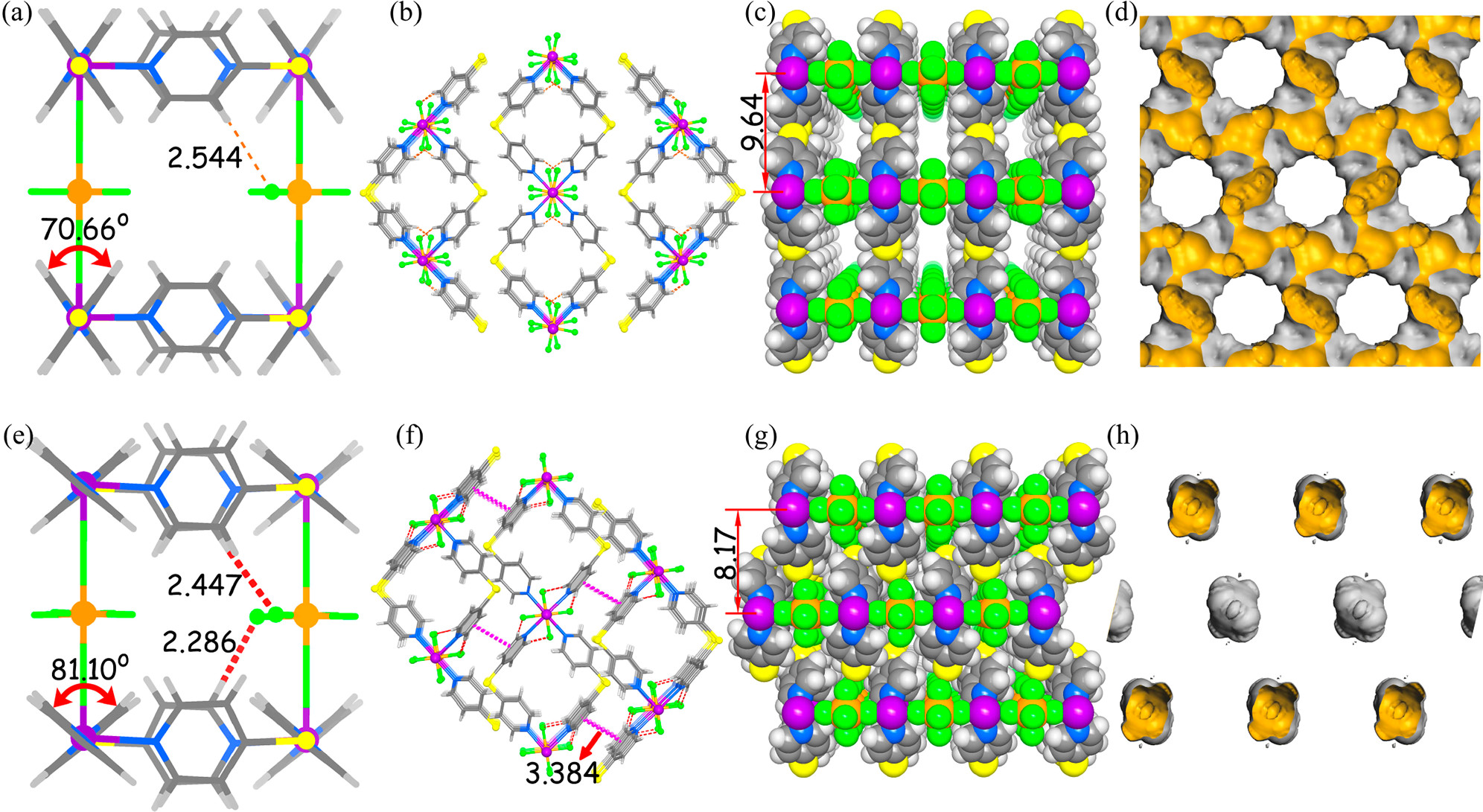

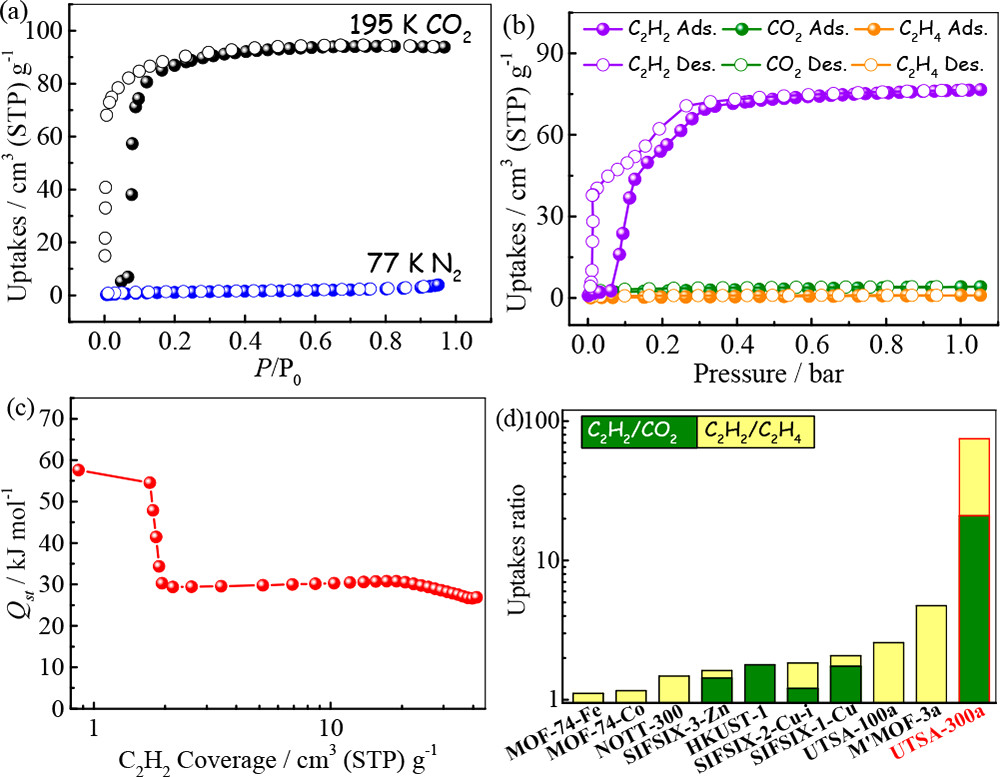

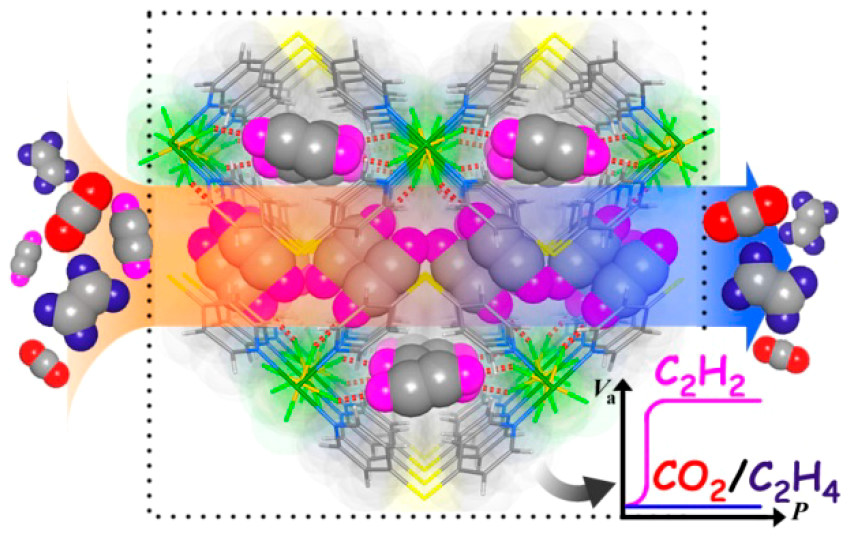

美国国家标准与技术研究院Wei Zhou、美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校陈邦林等学者(J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 8022−8028)报道了一种微孔材料 [Zn (dps)₂(SiF₆)](UTSA-300),其二维通道孔径约 3.3 Å,与乙炔(C₂H₂)分子尺寸匹配。活化后,材料转变为闭孔相 UTSA-300a,形成分散的零维空腔,伴随吡啶配体构象变化和 SiF₆²⁻柱的旋转。闭孔结构中强 C−H・・・F 氢键和 π-π 堆积作用导致结构收缩。实验发现,UTSA-300a 在室温下对乙炔的吸附量达 76.4 cm³/g,同时完全排除二氧化碳(CO₂)和乙烯(C₂H₄)。中子粉末衍射和分子模拟表明,乙炔分子以头对头取向结合于六氟硅酸盐的氟原子,破坏原有的网络内氢键并促使孔结构打开。晶体结构、气体吸附等温线、分子建模及突破实验综合证明,该金属有机框架(MOF)材料可高效选择性分离 C₂H₂/CO₂和 C₂H₂/C₂H₄混合物。

研究背景

1.行业问题:

乙炔是重要化工原料,但其工业制备中常与 CO₂、C₂H₄共存,三者分子尺寸(3.3 Å 左右)和物理性质相近(沸点 189.3 K vs. 194.7 K,C₂H₂ vs. CO₂),传统溶剂萃取或低温蒸馏能耗高、效率低,亟需环境友好的吸附分离技术。

2.研究现状:

金属有机框架(MOFs)因可调孔径和表面性质在气体分离中具潜力,例如 SIFSIX 材料通过孔径和化学调控实现 C₂H₂/C₂H₄分离。

但多数 MOFs 对 C₂H₂和 CO₂的吸附能力及亲和力相近,仅少数材料实现部分筛分,尚无完全排他性分离的报道。

3.本文创新:

设计孔径约 3.3 Å 的 UTSA-300,通过活化诱导结构转变为闭孔相 UTSA-300a,利用 C−H・・・F 氢键和 π-π 作用锁定结构。

发现乙炔可特异性破坏闭孔氢键,促使孔结构打开并优先吸附,而 CO₂和 C₂H₄因尺寸或相互作用差异被完全排除,突破了相似分子高效分离的瓶颈。

实验和分析

1.材料合成与表征:

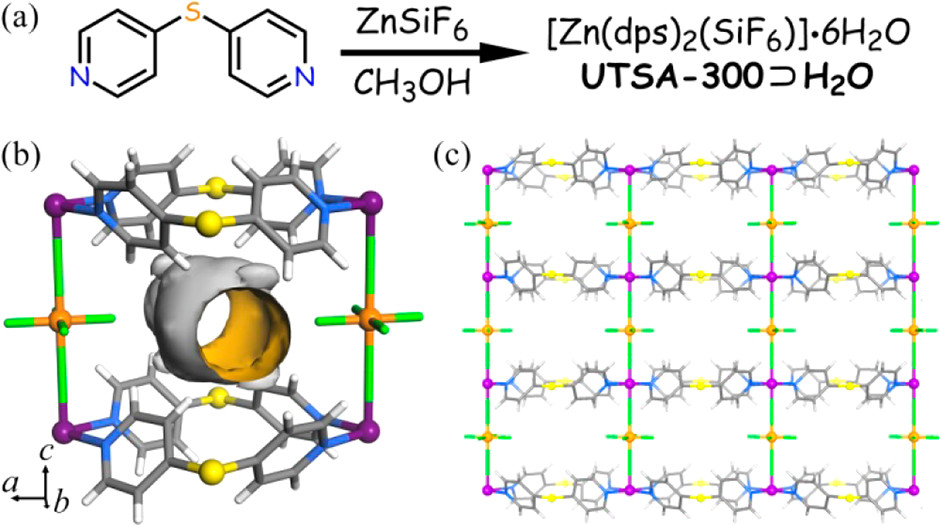

合成:通过 ZnSiF₆与 4,4'- 二吡啶硫醚(dps)在甲醇中反应,制备 UTSA-300・H₂O,经活化去除溶剂后得到闭孔相 UTSA-300a。

表征:

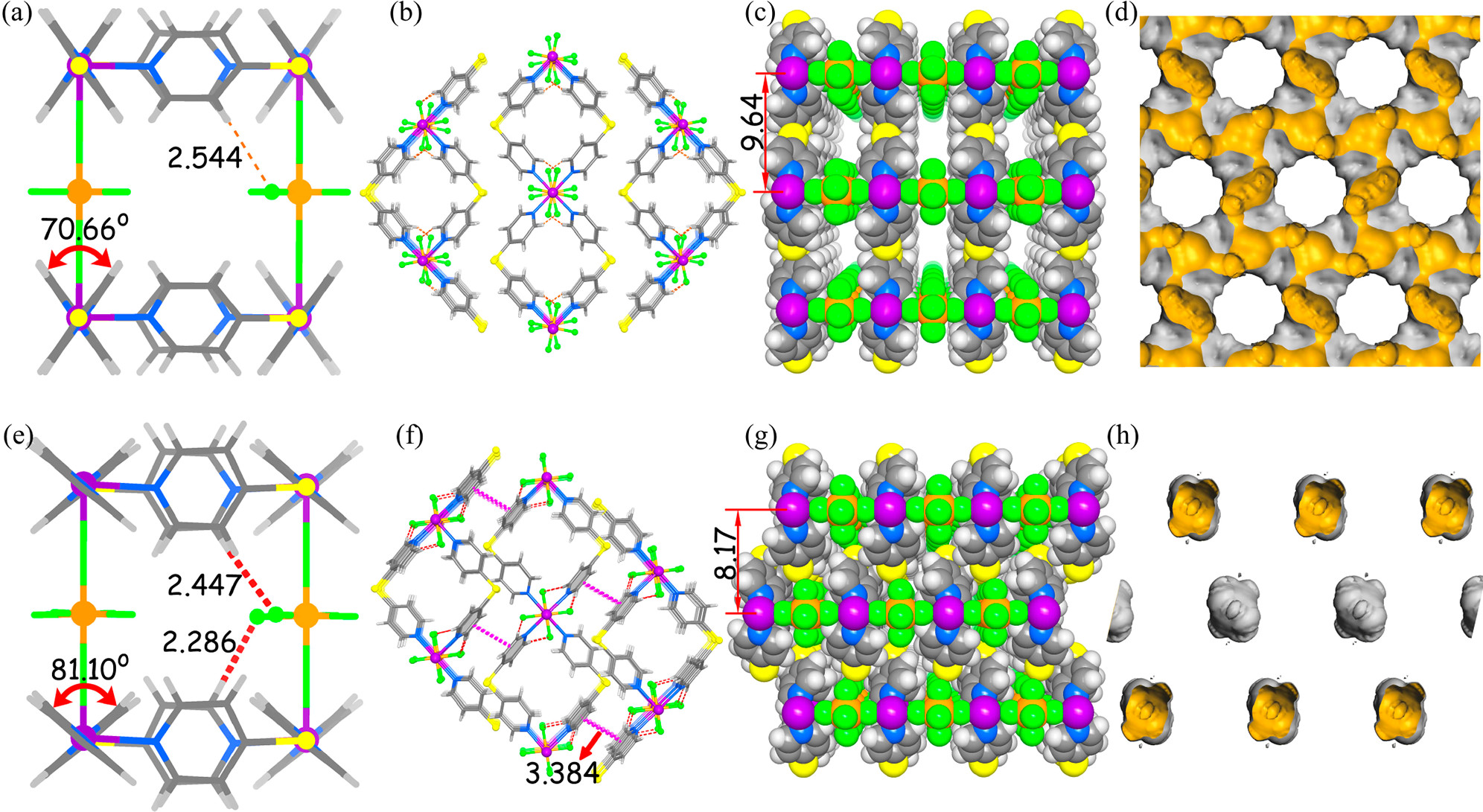

X 射线 / 中子衍射:揭示活化后结构收缩,孔径从开放相的 3.3 Å 转变为闭孔相的 0D 空腔(2.6×3.9×4.3 ų),空间群从 Ibam 变为 P2/n。

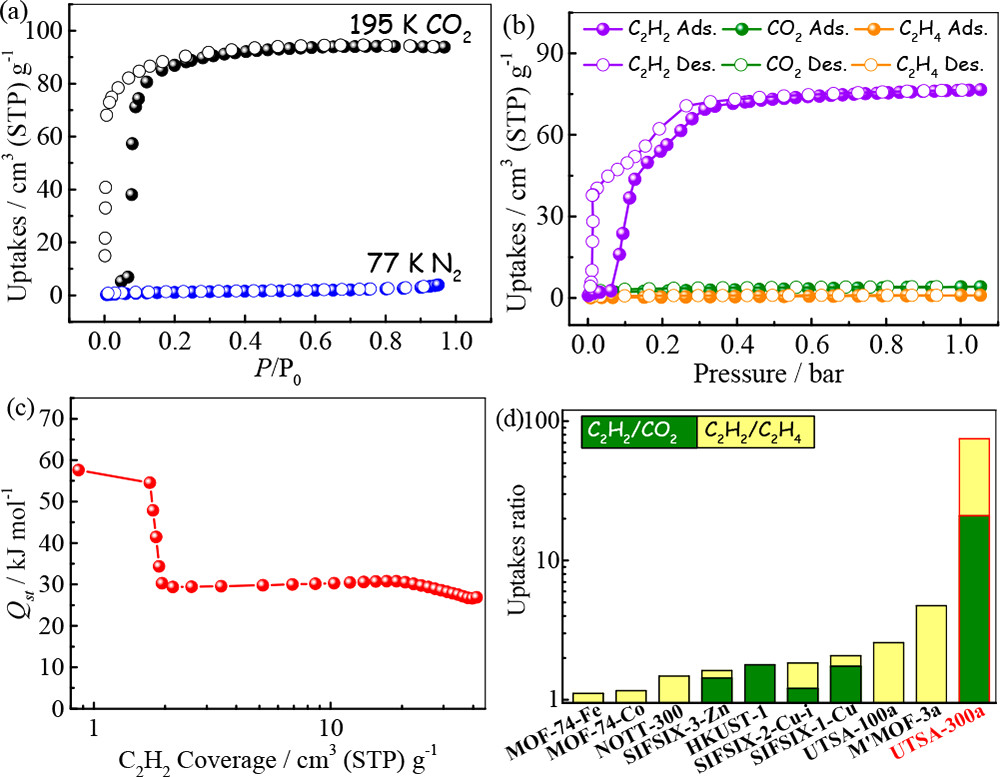

气体吸附:N₂(77 K)无吸附,CO₂(195 K)显示分步吸附,BET 比表面积 311 m²/g,孔体积 0.16 cm³/g。

2.应用性能测试:

吸附能力:UTSA-300a 在 273 K、1 bar 下吸附 C₂H₂达 76.4 cm³/g,而 CO₂和 C₂H₄吸附量仅为 4.1 cm³/g 和 0.92 cm³/g,选择性比分别为 19 和 83。

突破实验:在 298 K、1 bar 下,对 C₂H₂/CO₂和 C₂H₂/C₂H₄混合气体的分离效率均 > 99.9%,证实动态条件下的高效排他性吸附。

3.机理分析:

孔径匹配:3.3 Å 孔径与 C₂H₂尺寸匹配,而 C₂H₄(4.2 Å)因尺寸被排除。

特异性相互作用:C₂H₂通过头对头取向与 SiF₆²⁻的氟原子形成强 C−H・・・F 氢键(键长 2.783 Å),破坏闭孔氢键并撑开结构;CO₂因偶极矩相反导致静电排斥,无法触发孔道打开。

理论计算:密度泛函理论(DFT-D)显示 C₂H₂结合能达 56.8 kJ/mol,高于 CO₂的弱相互作用,支持实验选择性结果。

总结

1.开发了闭孔 MOF 材料 UTSA-300a,实现室温下 C₂H₂对 CO₂和 C₂H₄的高效排他性吸附,吸附量分别为 76.4 cm³/g、0.18 cm³/g 和 0.04 cm³/g。

揭示了孔径匹配与特异性氢键作用协同的分离机制,突破了相似分子分离的关键挑战。

2.首次通过动态孔结构转变和定向分子识别,实现 C₂H₂/CO₂的完全筛分,解决了传统 MOF 对相近尺寸分子选择性不足的问题。

3.为高效、低能耗的工业气体分离提供了新型材料范例,推动 MOF 在精细化工和清洁能源领域的应用,拓宽了动态孔材料设计的思路。

Optimized Separation of Acetylene from Carbon Dioxide and Ethylene in a Microporous Material

文章作者:Rui-Biao Lin, Libo Li, Hui Wu, Hadi Arman, Bin Li, Rong-Guang Lin, Wei Zhou*, Banglin Chen*

DOI:10.1021/jacs.7b03850

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.7b03850

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。