首页 >

行业动态 > 【聚苯胺COF材料】芳胺连接的二维共价有机框架用于高效赝电容储能

【聚苯胺COF材料】芳胺连接的二维共价有机框架用于高效赝电容储能

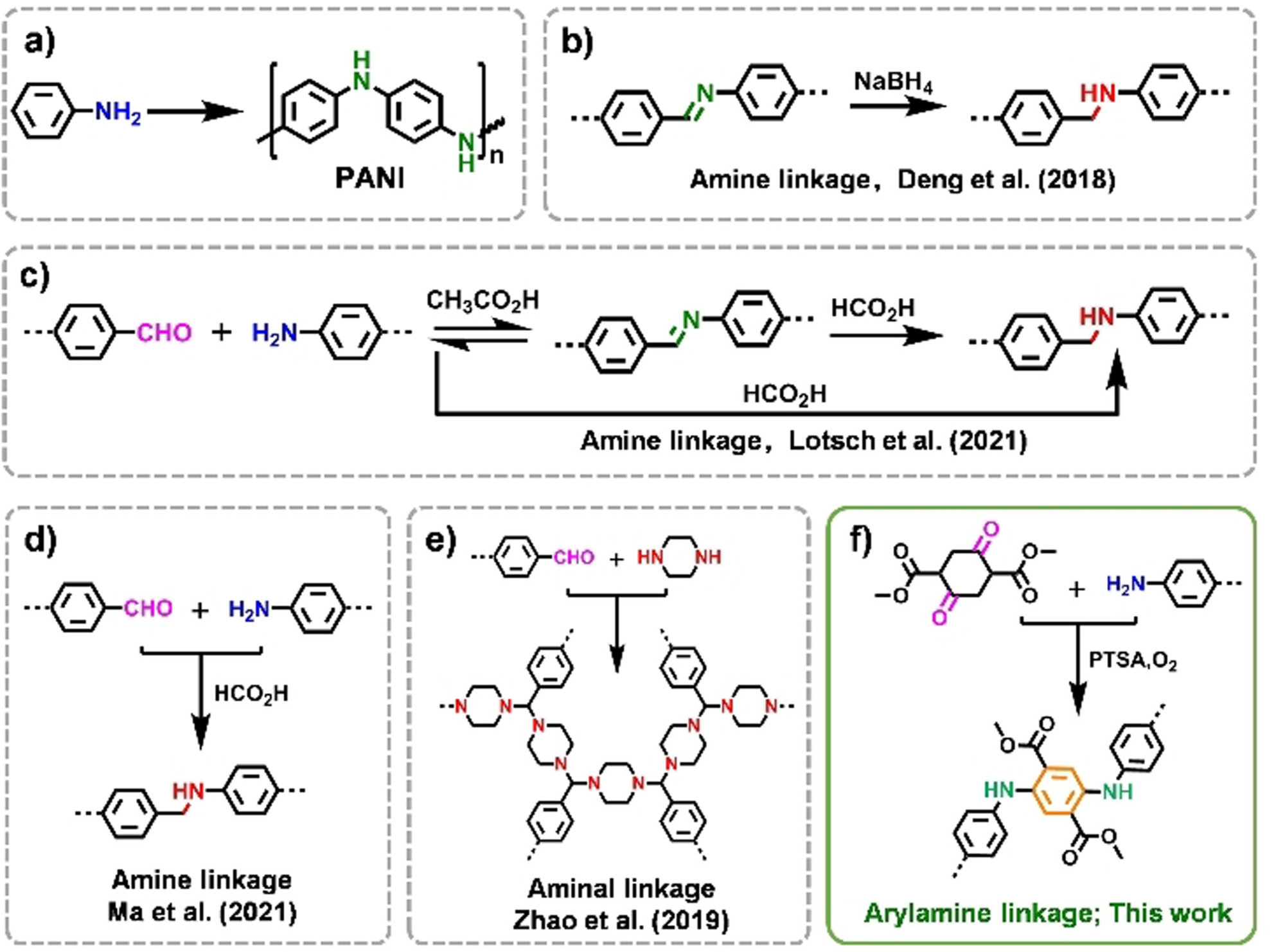

天津大学陈龙教授团队在(Angewandte Chemie International Edition 2021, 60, 20754–20759, DOI: 10.1002/anie.202108684)中报道了一种新型芳胺连接的共价有机框架(COFs)。通过低成本的丁二酸二甲酯(DMSS)与多胺单体(TPB-NH₂和 Py-NH₂)缩合,制备了两种芳胺连接的 COFs( AAm-TPB (点击进入相关产品链接) 和 AAm-Py (点击进入相关产品链接) )。由于骨架中富含类似导电聚合物聚苯胺(PANI)的电活性二苯胺基团,AAm-TPB 展现出优异的赝电容性能:在三电极体系中,1 A g⁻¹ 电流密度下电容达 271 F g⁻¹,是已报道 COF 基电极材料中最高值之一。

研究背景

1)行业问题

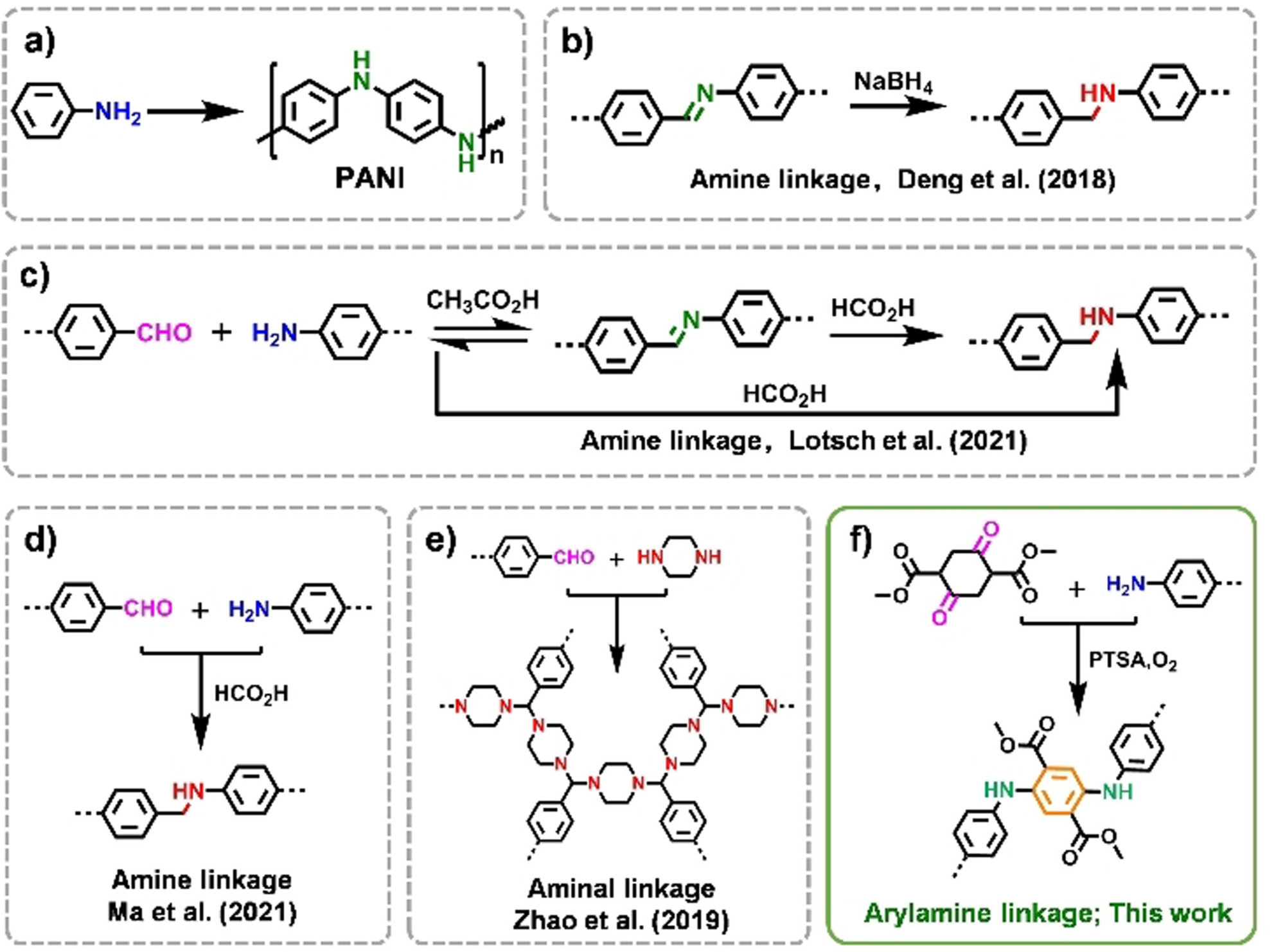

COFs 的多样性依赖于连接基团(linkage)的创新,但现有可逆连接基团(如硼酸酯、亚胺键)在稳定性和功能化上存在局限,而不可逆连接基团(如烯烃、二噁英)的应用较少,亟需开发兼具稳定性和功能性的新型 linkage。

高性能电化学储能材料需要高导电性、可逆氧化还原活性和结构稳定性,传统 COFs 因连接基团的电子共轭性不足,难以满足需求。

2)研究现状

可逆连接基团(如亚胺键)是 COFs 合成的主流,但其稳定性较弱,且功能单一(如仅提供孔结构)。

聚苯胺(PANI)等导电聚合物因含芳胺结构展现出优异电活性,但分子链无序性导致循环稳定性差,而 COFs 的有序多孔结构可弥补这一缺陷,需设计类似 PANI 结构的 COF 连接基团。

3)本文创新

新型芳胺连接基团:开发了基于 DMSS 与多胺缩合的芳胺 linkage(-NH-),兼具高稳定性和共轭结构,提升电子传输和氧化还原活性。

功能化设计:通过引入二苯胺基团,使 COFs 具备类似 PANI 的电活性,结合 COFs 的有序孔结构,优化赝电容性能。

实验和分析

1)材料合成与表征

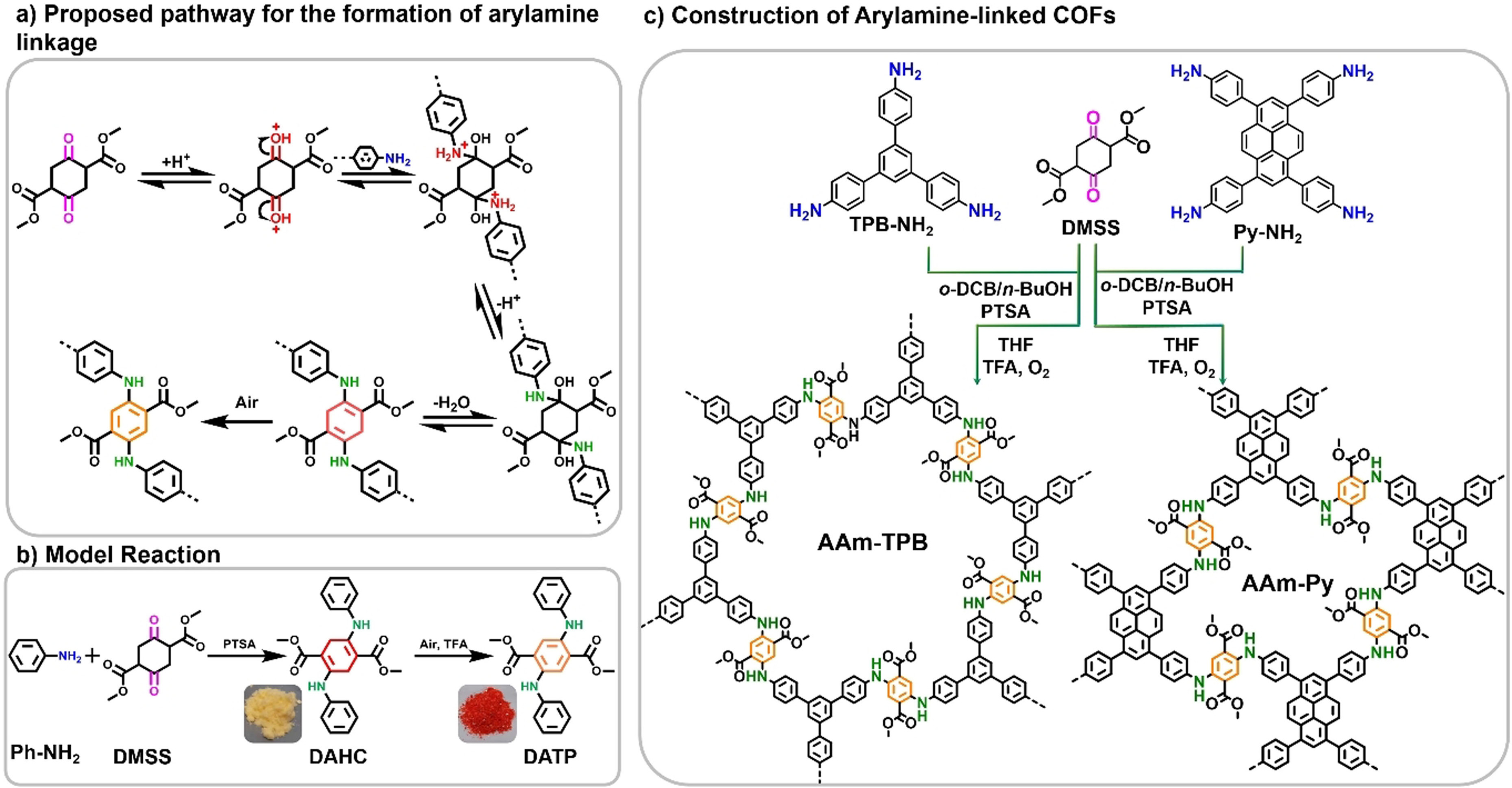

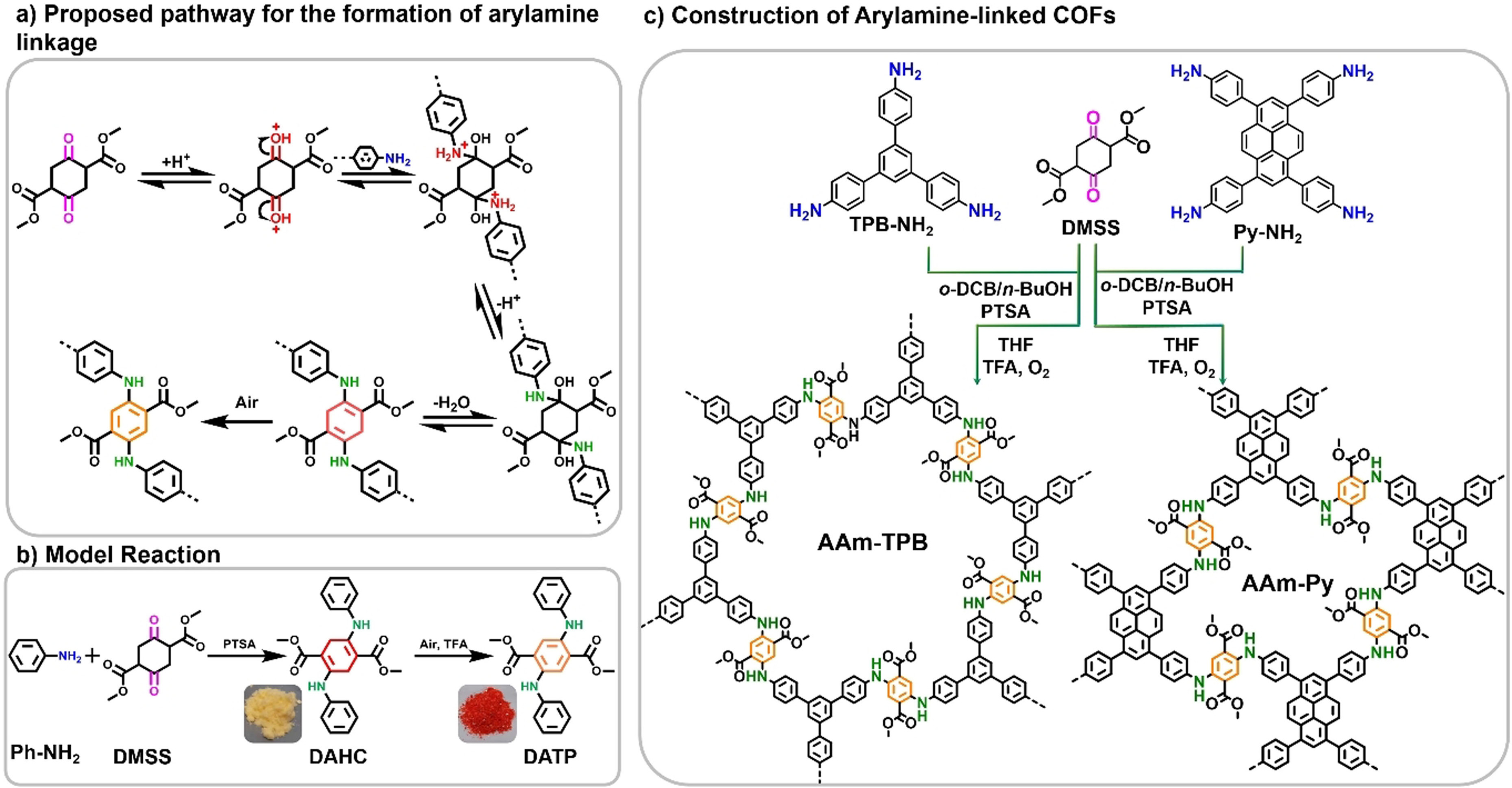

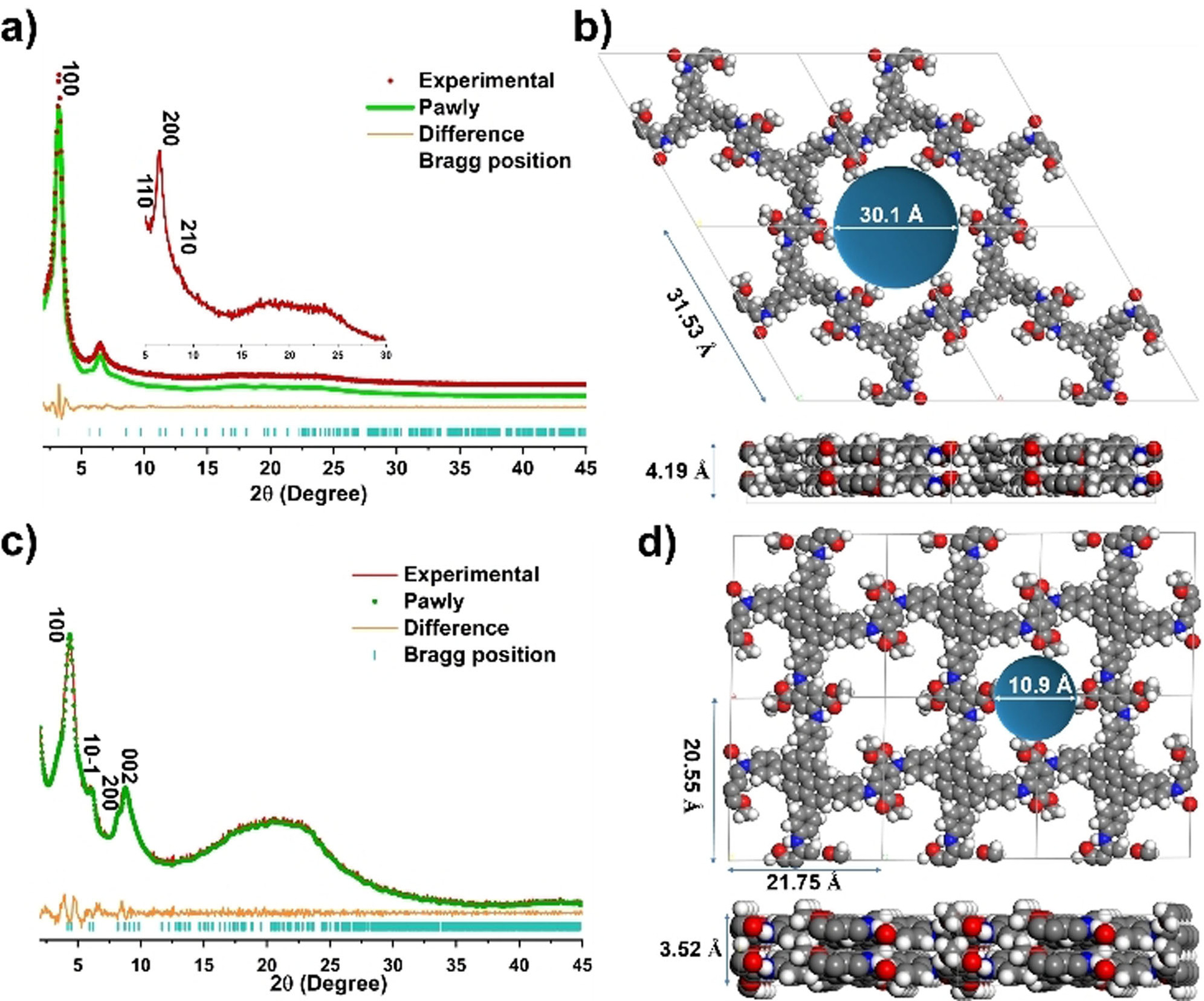

合成方法:DMSS 与 TPB-NH₂/Py-NH₂在对甲苯磺酸催化下溶剂热反应,经氧化得到 AAm-TPB(hcb 拓扑)和 AAm-Py(sql 拓扑),产率分别为 84% 和 83%。

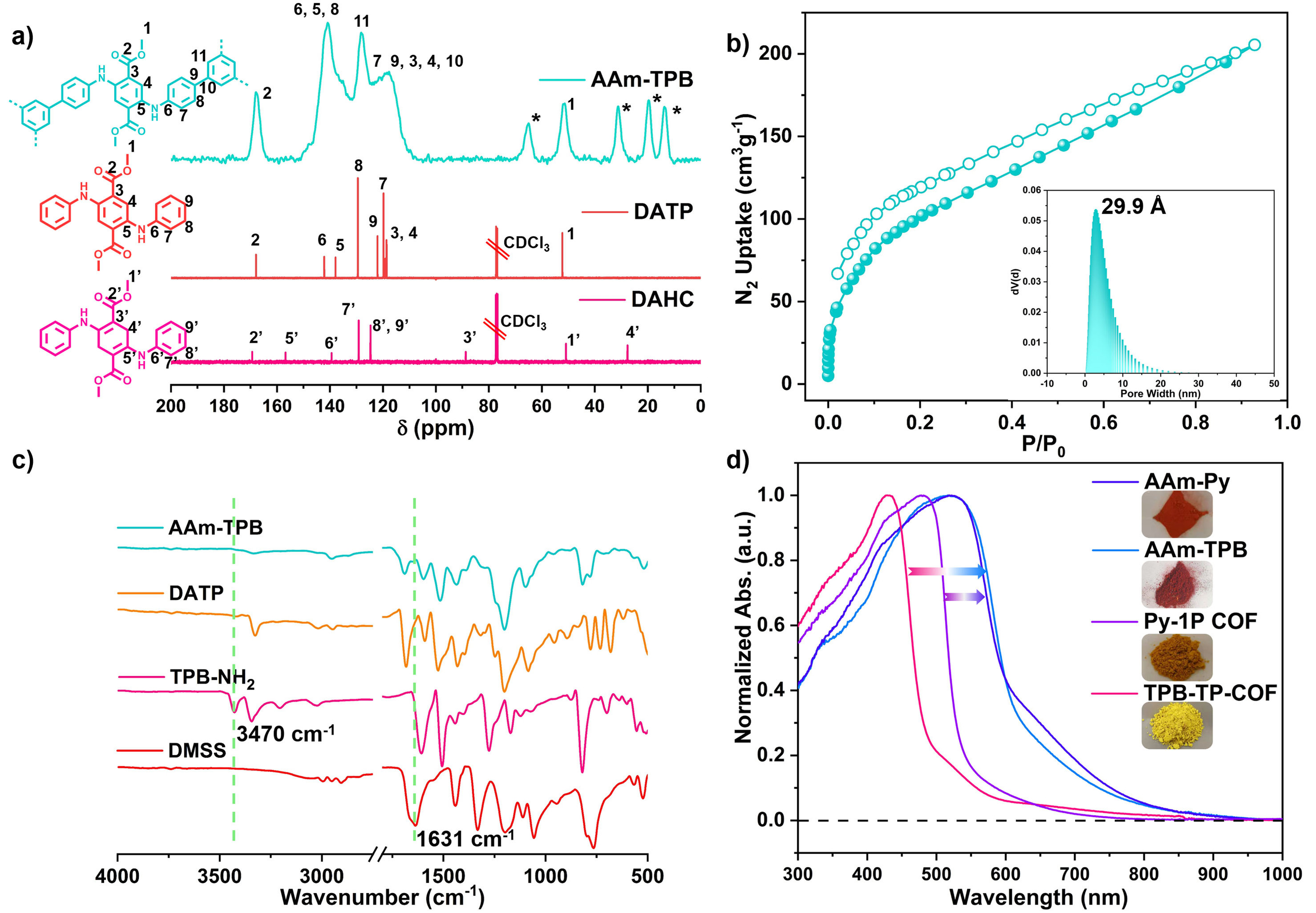

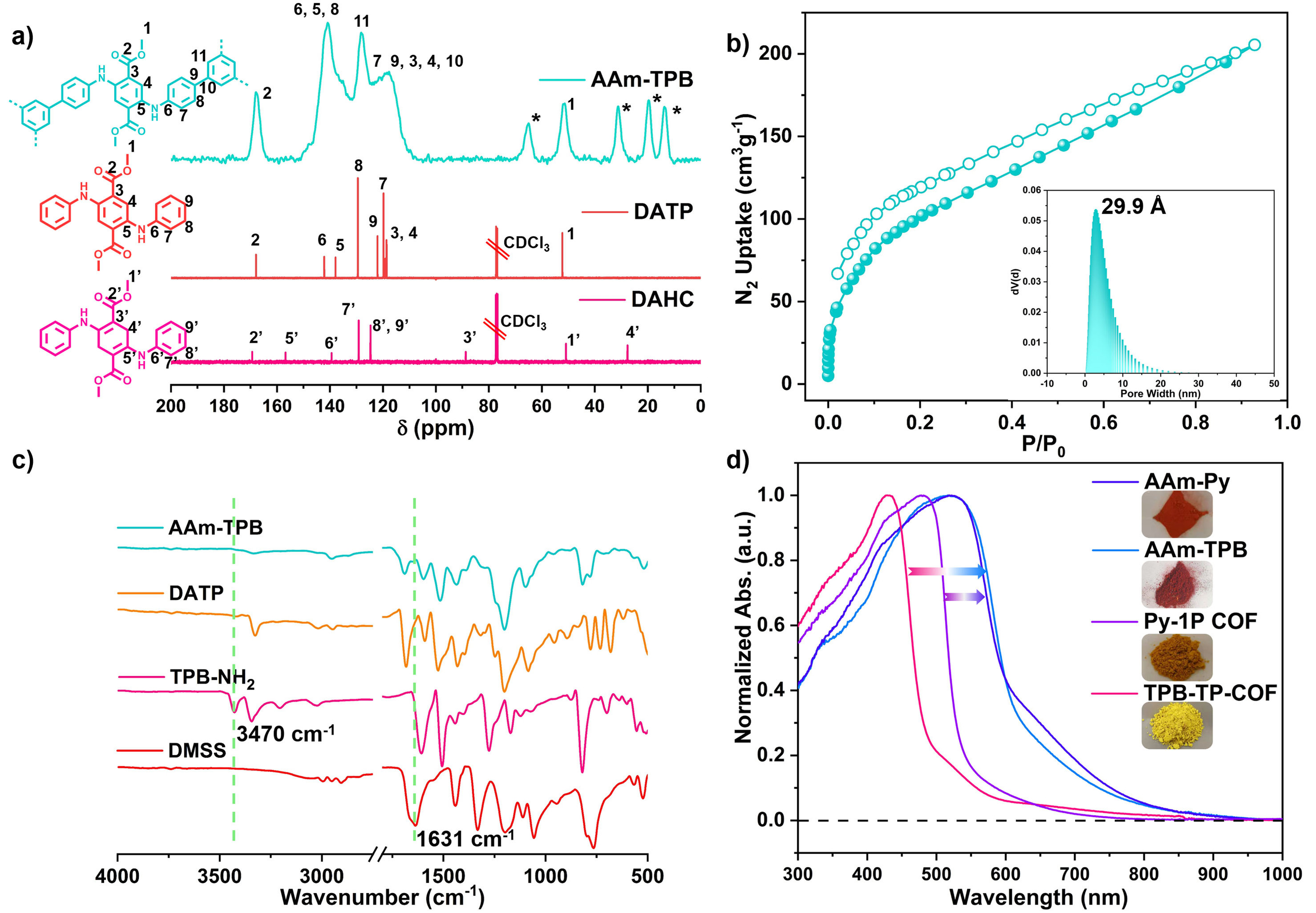

关键表征:

结构确认:FT-IR 显示胺基和酯基峰消失,形成新的 C-N 键;固态 ¹³C NMR 证实芳胺连接生成。

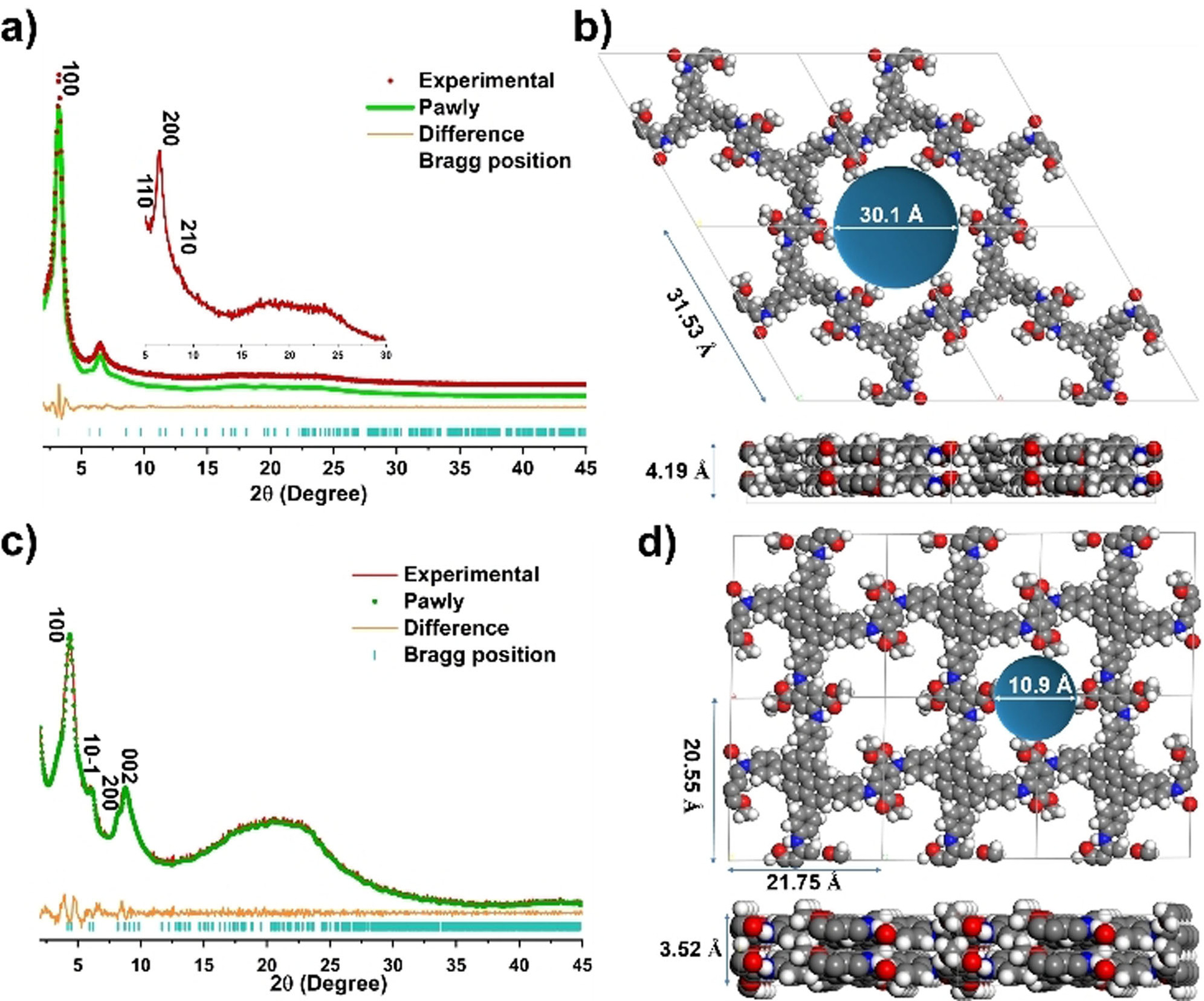

晶体与孔结构:PXRD 表明 AA 堆积模式;氮气吸附显示 AAm-TPB 为介孔(BET 表面积 403 m² g⁻¹,孔径 2.99 nm),AAm-Py 为微孔(285 m² g⁻¹,1.02 nm)。

稳定性:热重分析显示 240℃开始失重,酸碱稳定性测试表明在 1 M H₂SO₄、6 M HCl 和 6 M NaOH 中结构保持完整。

2)应用性能测试

电化学性能:

三电极体系:AAm-TPB 在 1 A g⁻¹ 时电容 271 F g⁻¹,10 A g⁻¹ 时保留 201 F g⁻¹,10000 次循环后电容保持率 91%。

不对称超级电容器:AAm-TPB//AC 器件能量密度 19.16 Wh kg⁻¹,功率密度 350 W kg⁻¹,循环稳定性优异(92% 容量保留)。

3)性能归因

电活性基团:二苯胺单元提供可逆氧化还原反应(苯式二胺与醌式二亚胺转化),类似 PANI 的赝电容机制。

共轭结构:芳胺 linkage 增强电子离域,降低带隙(AAm-TPB 1.96 eV),提升导电性。

氢键作用:层内 N-H・・・O 氢键增强结构稳定性,促进电子传输和离子扩散。

总结

1)成功合成两种芳胺连接的 2D COFs,明确其晶体结构、孔性质及化学稳定性。

AAm-TPB 因二苯胺基团和共轭结构,展现出高赝电容性能(271 F g⁻¹)和循环稳定性。

2)首次报道芳胺 linkage 用于 COFs 合成,拓宽 COF 连接基团的多样性。

将导电聚合物的电活性单元引入 COFs,实现结构有序性与电活性的结合。

3)为 COF 基电化学储能材料设计提供新策略,推动高性能超级电容器电极材料的发展;

芳胺 linkage 的稳定性和功能化潜力,可拓展至催化、传感器等领域。

Arylamine-Linked 2D Covalent Organic Frameworks for Efficient Pseudocapacitive Energy Storage

文章作者:Zongfan Yang, Jingjuan Liu, Yusen Li, Guang Zhang, Guolong Xing, Long Chen

DOI:10.1002/ange.202108684

文章链接:https://doi.org/10.1002/ange.202108684

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。