首页 >

行业动态 > 【Pd@COF】通过超分子相互作用实现连接工程,构建二维肟醚键连接的COF平台以用于先进催化

【Pd@COF】通过超分子相互作用实现连接工程,构建二维肟醚键连接的COF平台以用于先进催化

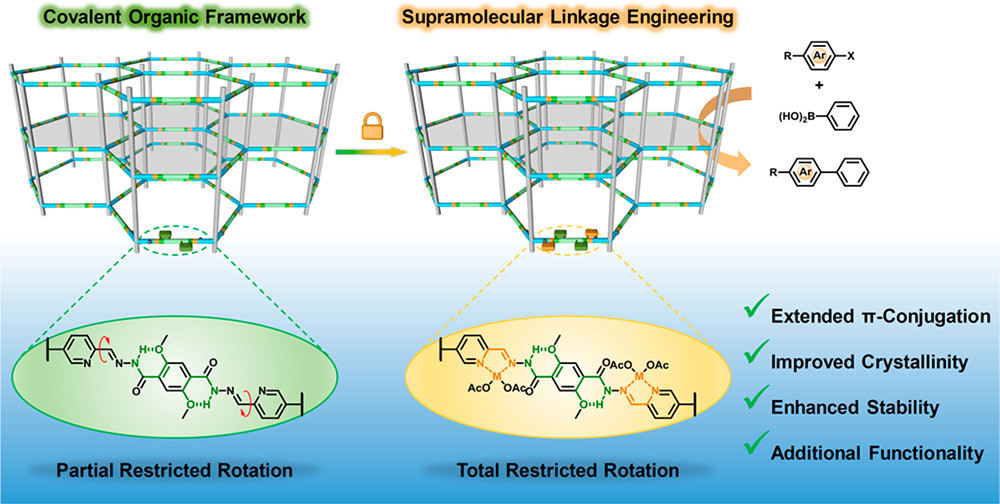

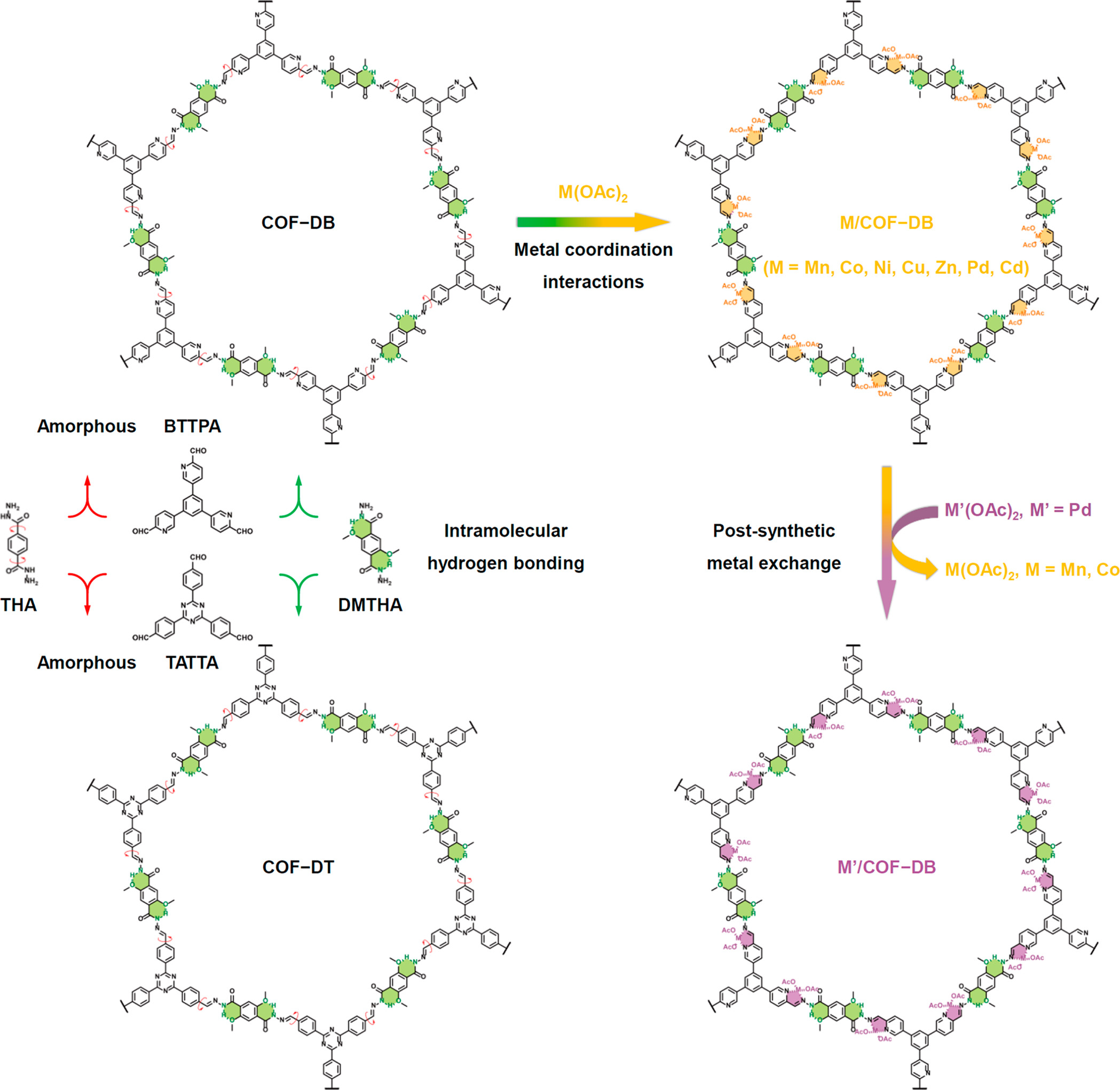

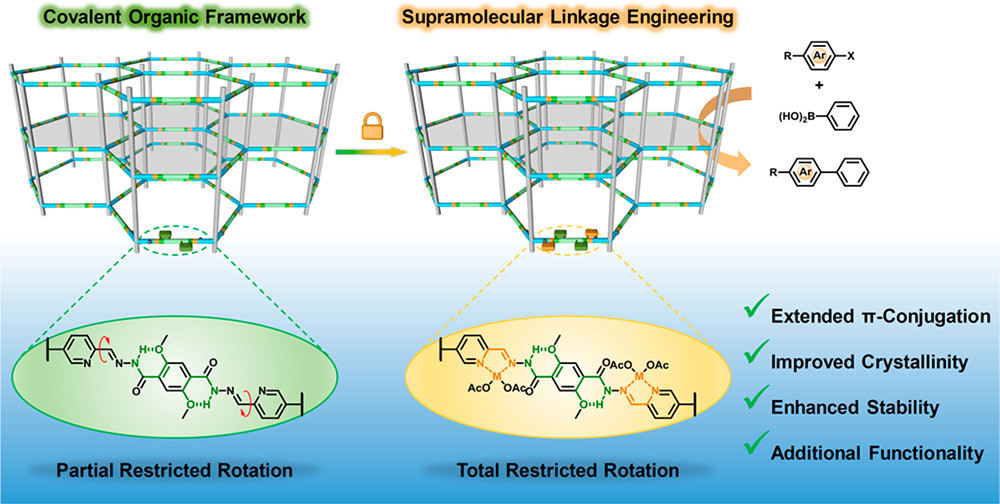

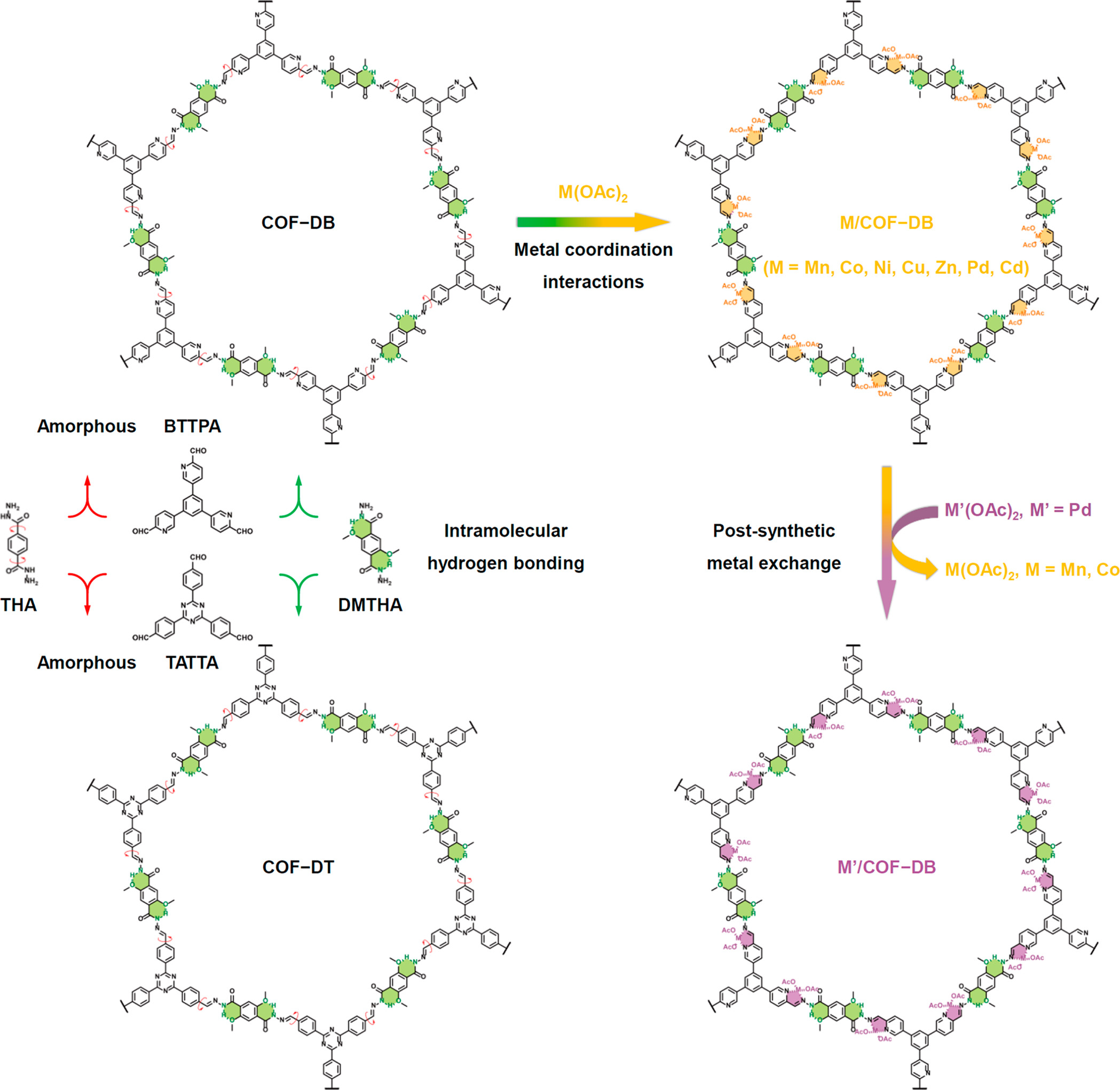

新加坡南洋理工大学赵彦利教授团队在(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 18138−18149, DOI: 10.1021/jacs.0c08436)发表的研究中,提出了一种基于超分子相互作用的连接工程策略,用于制备二维肟醚键连接的共价有机框架(COFs)。通过利用分子内和分子间氢键以及静电相互作用,成功合成了两种等网架结构的COFs( COF−DB (点击进入相关产品链接) 和 COF−DT (点击进入相关产品链接) )。进一步通过金属配位引入七种过渡金属离子(Mn²⁺、Co²⁺、Ni²⁺、Cu²⁺、Zn²⁺、Pd²⁺和Cd²⁺),显著提升了COFs的π共轭性、结晶性、稳定性和功能性。特别是Pd/COF−DB在Suzuki−Miyaura交叉偶联反应中表现出优异的催化活性和循环稳定性,优于非晶态对照组和Pd/COF−DT。该研究为二维COFs的功能化设计提供了新思路,并拓展了其在多领域的应用潜力。

研究背景

1. 行业问题

1) 二维共价有机框架(COFs)因其可设计的结构和功能,在催化、分离、能源存储等领域具有广阔应用前景。然而,COFs的结晶性、稳定性和功能性之间的平衡仍是挑战。

2) 传统共价修饰策略虽能增强稳定性,但往往牺牲了孔隙率和功能性。

2. 研究现状

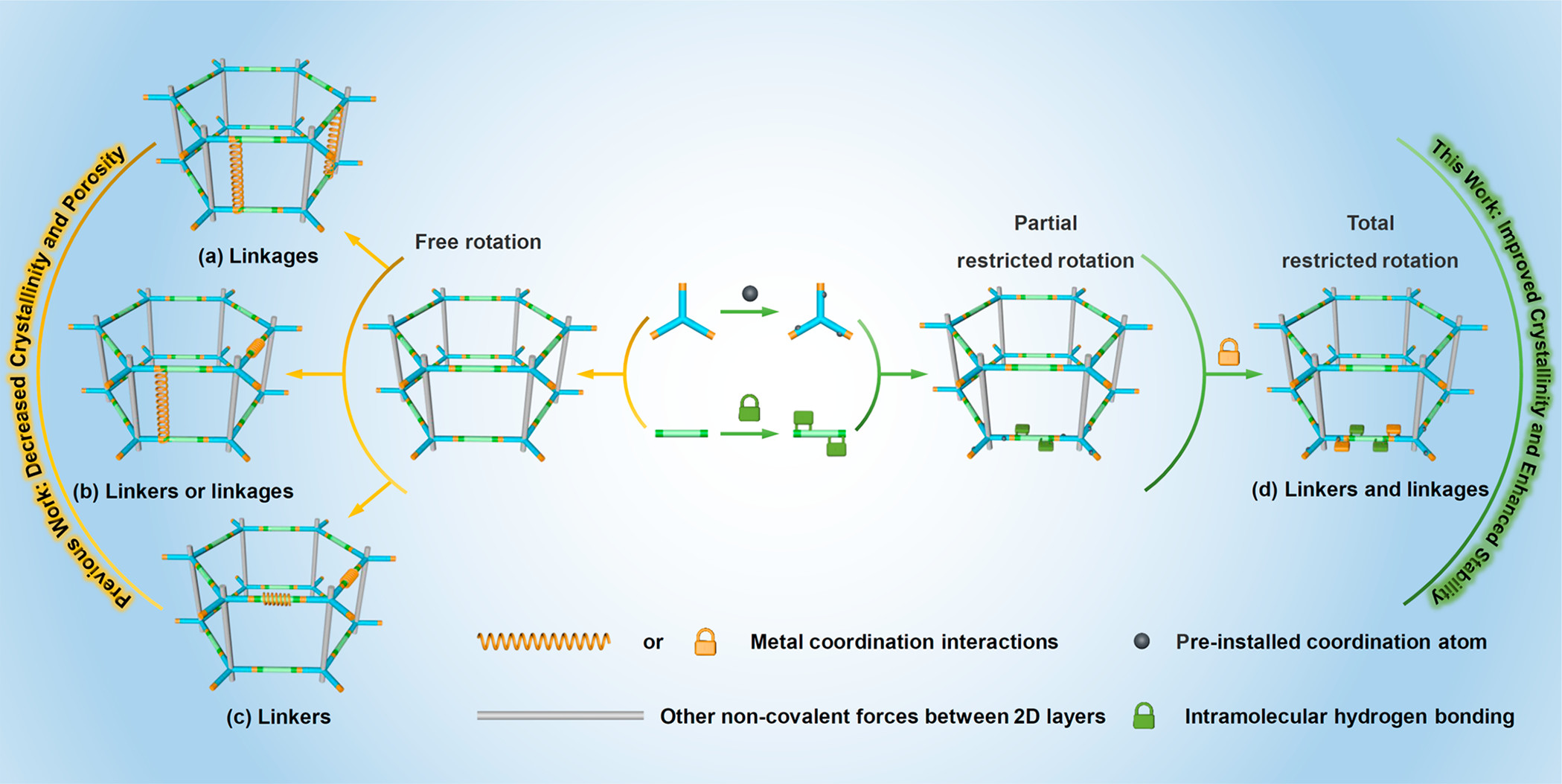

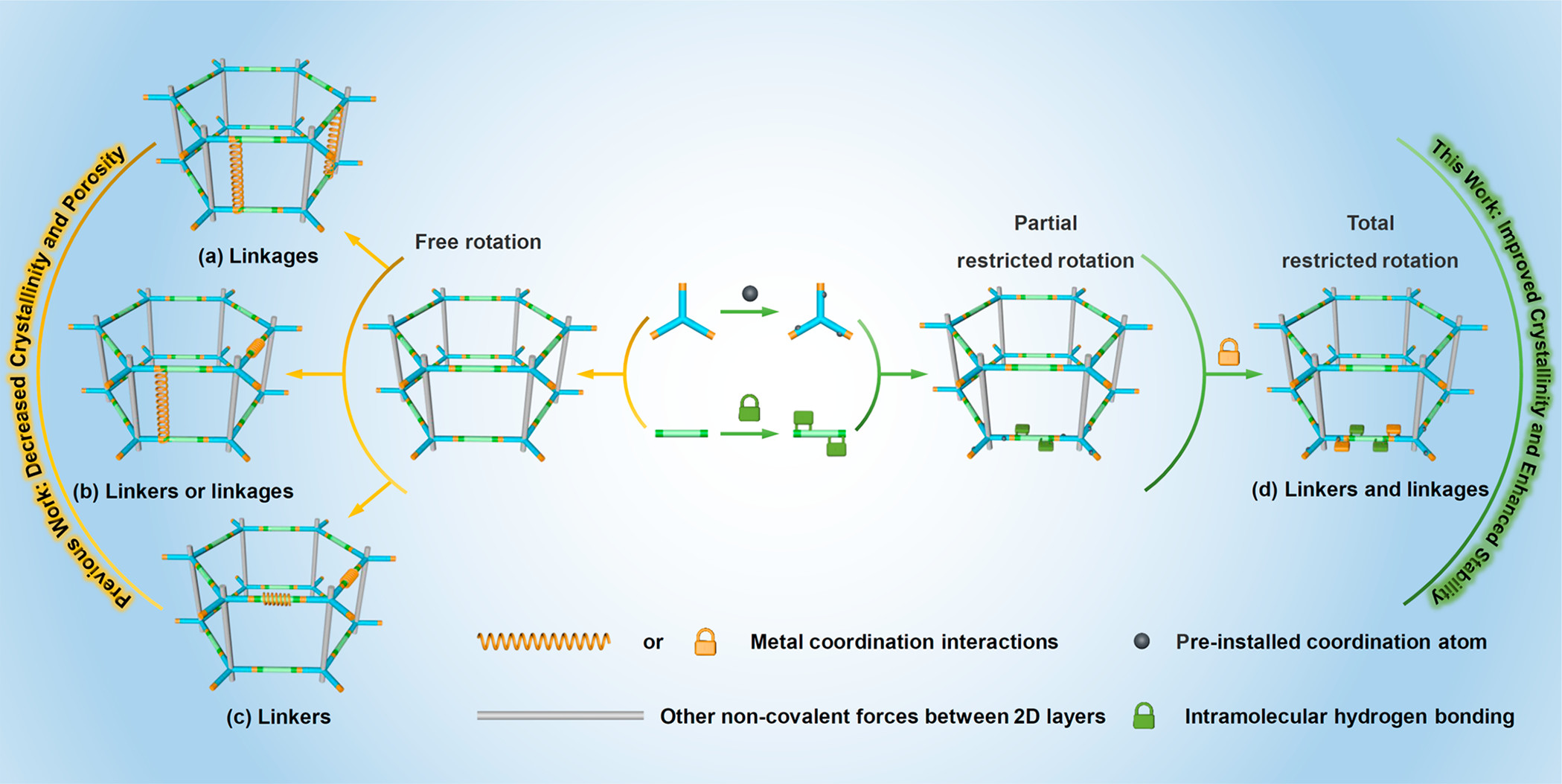

1) 先前研究通过引入非共价相互作用(如氢键、偶极矩、疏水作用等)调控COFs的孔隙率和稳定性,但金属配位作用在COFs中的应用较少。

已报道的金属配位模式多以牺牲COFs结晶性为代价,限制了其实际应用。

3. 本文创新

1) 提出了一种新型超分子策略,通过肟醚键连接的COFs实现金属离子的配位,同时保持高结晶性和孔隙率。

2) 引入“反平行堆叠”模式,利用分子内和分子间氢键限制连接键的旋转,增强层间相互作用。

3) 实现了金属离子的原位配位和后合成金属交换,显著提升了COFs的催化性能和稳定性。

实验和分析

1.材料合成:

合成了两种二维肟醚键COFs(COF−DB和COF−DT),通过酸催化溶剂热法聚合线性二-topic链接器(DMTHA和THA)与三角三-topic醛(BTTPA和TATTA)。

2. 结构表征:

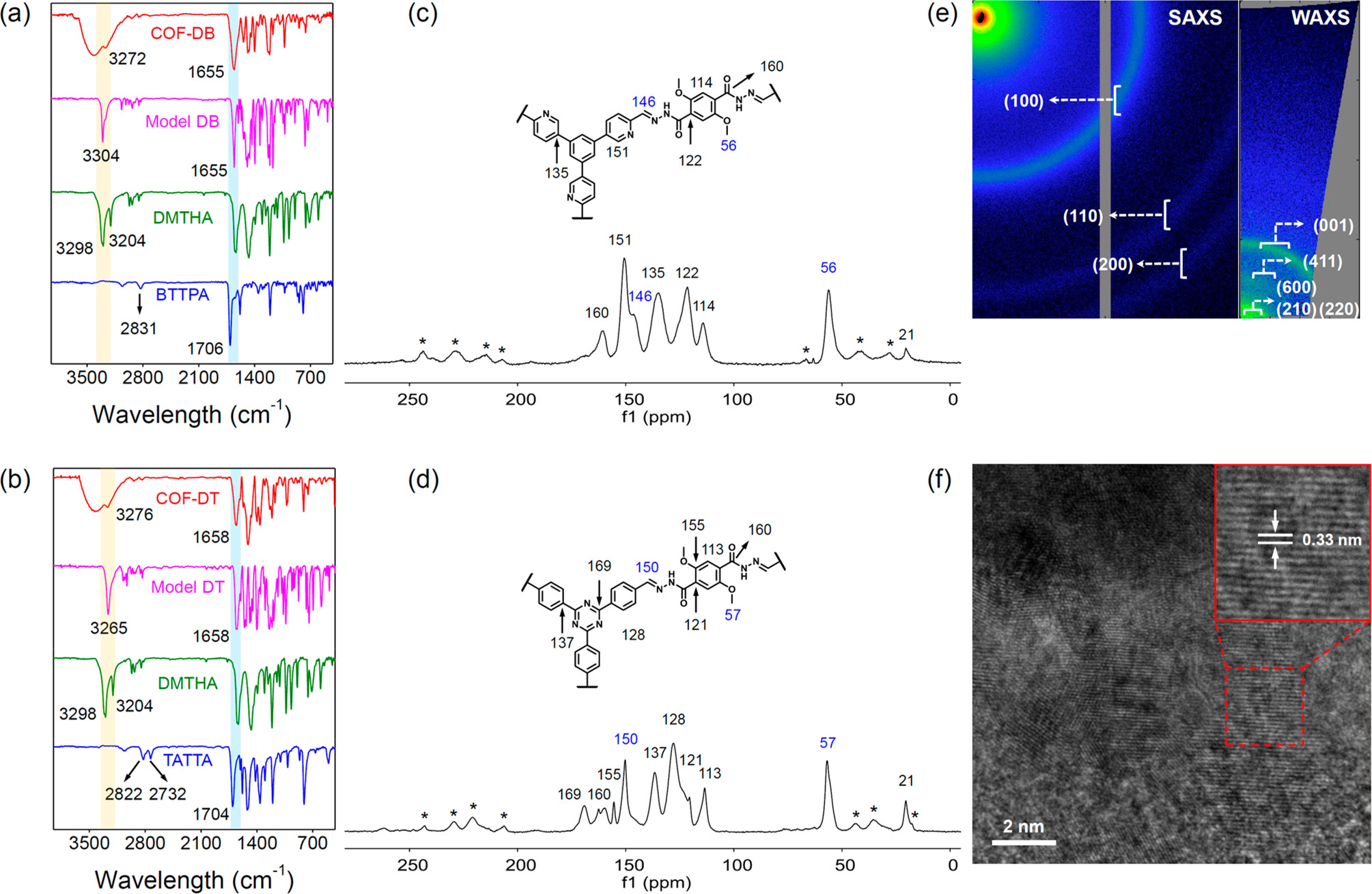

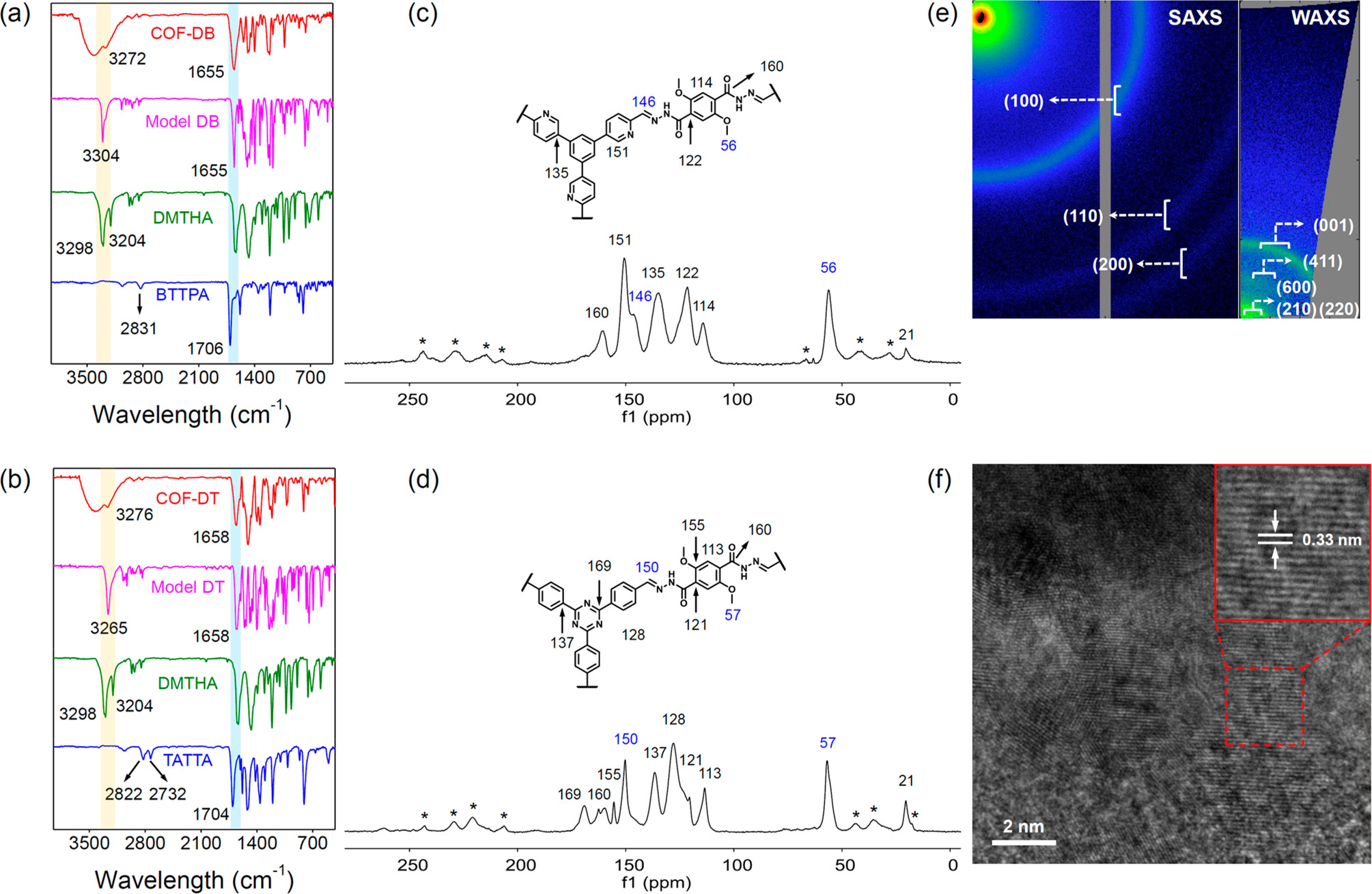

1) FT-IR确认了C=N键的形成(1655 cm⁻¹)。

2) PXRD显示COF−DB具有长程有序结构,层间距为3.3 Å。

3) BET比表面积分别为632 m²/g(COF−DB)和747 m²/g(COF−DT),孔径约31 Å。

3. 应用性能测试

1) 金属配位后的COFs(M/COF−DB)在氮气吸附实验中表现出更高的比表面积(728−1047 m²/g),孔径保持不变。

2) Pd/COF−DB在Suzuki−Miyaura反应中对多种底物(如碘代和溴代芳烃)均表现出95−99%的高收率,且循环4次后活性几乎无损失。

3. 性能原因分析

1) 金属配位限制了连接键的旋转,增强了层间π−π堆叠,提升了结晶性和稳定性。

2) 反平行堆叠模式通过氢键和静电相互作用抑制了层间解离,优化了孔隙结构。

3) 实验与DFT计算表明,金属配位显著扩展了π共轭体系,增强了光吸收和催化活性。

总结

1.成功制备了两种高结晶性、高孔隙率的二维肟醚键COFs,并通过金属配位显著提升了其功能性和稳定性。Pd/COF−DB在Suzuki−Miyaura反应中表现出优异的催化性能和循环稳定性。

2.提出了一种基于超分子相互作用的连接工程策略,解决了传统共价修饰导致的孔隙率和功能性下降问题。实现了金属离子的后合成交换,为多功能COFs的设计提供了新思路。

3.为二维COFs在催化、分离、传感等领域的应用提供了理论和实验基础。

Linkage Engineering by Harnessing Supramolecular Interactions to Fabricate 2D Hydrazone-Linked Covalent Organic Framework Platforms toward Advanced Catalysis

文章作者:Cheng Qian, Weiqiang Zhou, Jingsi Qiao, Dongdong Wang, Xing Li, Wei Liang Teo, Xiangyan Shi, Hongwei Wu, Jun Di, Hou Wang, Guofeng Liu, Long Gu, Jiawei Liu, Lili Feng, Yuchuan Liu, Su Ying Quek, Kian Ping Loh, Yanli Zhao*

DOI:10.1021/jacs.0c08436

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c08436

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。