首页 >

行业动态 > 【MXene-COF杂化材料】将共价有机框架的合适连接整合到共价桥接的无机 / 有机杂化物中以实现高效光催化

【MXene-COF杂化材料】将共价有机框架的合适连接整合到共价桥接的无机 / 有机杂化物中以实现高效光催化

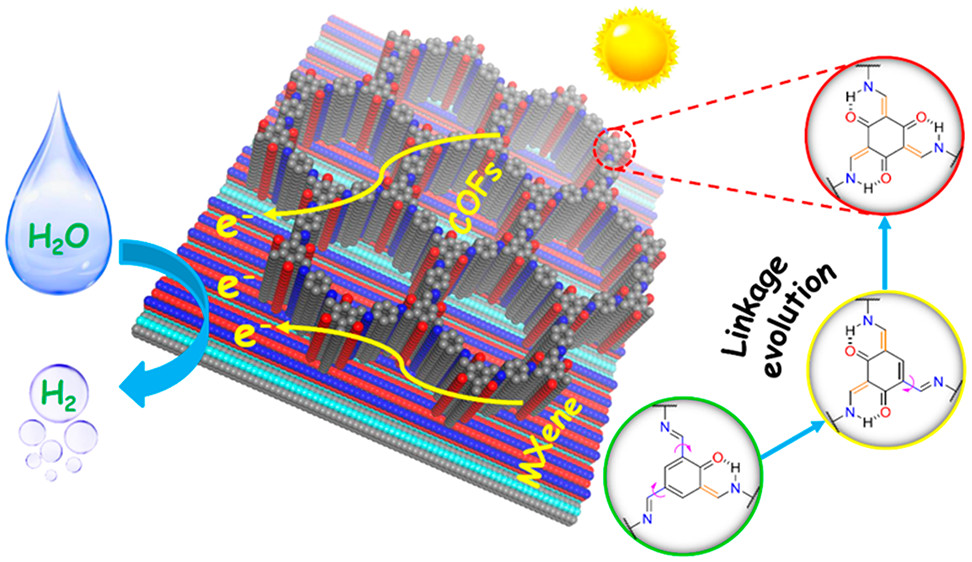

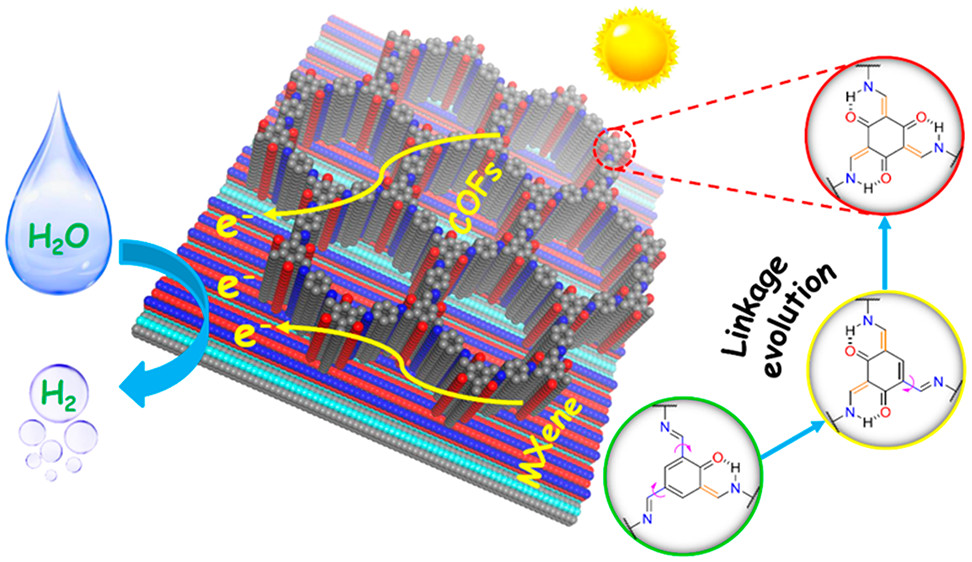

新加坡南洋理工大学赵彦利教授团队(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4862−4871)在本文中设计并制备了一系列用于光催化产氢的共价有机框架( COFs (点击进入相关产品链接) )。通过调节连接体中 β- 酮烯胺与亚胺基团的比例,实现了 COF 有序结构、可见光吸收和带隙的调控。其中,β- 酮烯胺连接的 COFs 因未淬灭的激发态和更有利的 HOMO 能级,光催化活性显著优于混合连接的 COFs。进一步通过共价键将 β- 酮烯胺 COFs 原位生长在 NH₂-Ti₃C₂Tₓ MXene 上,形成的杂化材料因强共价耦合、高导电性和高效电荷转移,光催化产氢性能显著提升。该研究通过连接体演化与共价杂化策略,推动了 COF 基光催化剂的发展。

研究背景

1. 行业问题

1) COFs 在光催化领域具有结构可调性,但纯 COFs 光催化效率较低,主要原因是光生电荷快速复合,且其结构有序性、带隙与催化活性的关联机制尚不明确。

2) 传统杂化策略(如 COFs 与金属有机框架、纳米颗粒等复合)依赖非共价相互作用,电荷转移效率有限,难以充分发挥 COF 的光催化潜力。

2. 研究现状

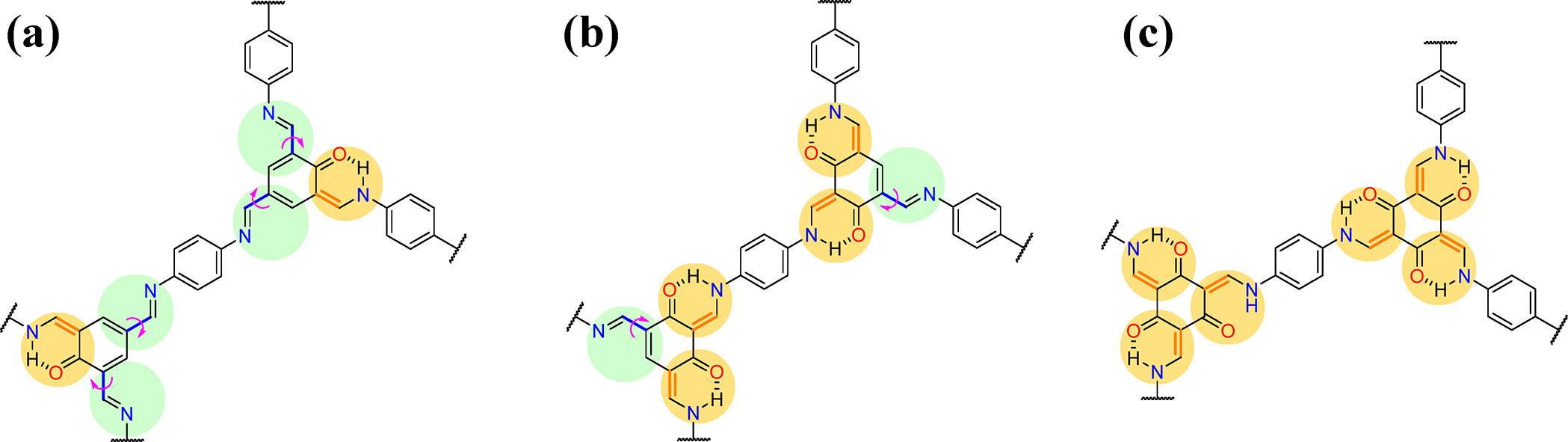

1) 混合连接体 COFs 通过调节亚胺 / 酮烯胺比例可改变结构复杂性和功能,但对其构效关系的深入理解仍不足。

2) MXene 作为二维导电材料,表面官能团可调,但其与 COFs 的共价连接在光催化中的应用尚未见报道。

3. 本文创新

1) 提出 β- 酮烯胺连接体主导的 COF 设计,通过不可逆酮烯胺键与可逆亚胺键的协同作用,优化 COF 的有序结构和 HOMO 能级,提升光生电荷分离效率。

2) 首次构建 COF 与 MXene 的共价桥接杂化体系,利用 MXene 的高导电性和表面官能团,实现高效电荷转移,突破传统非共价杂化的局限性。

实验和分析

1. 材料合成:

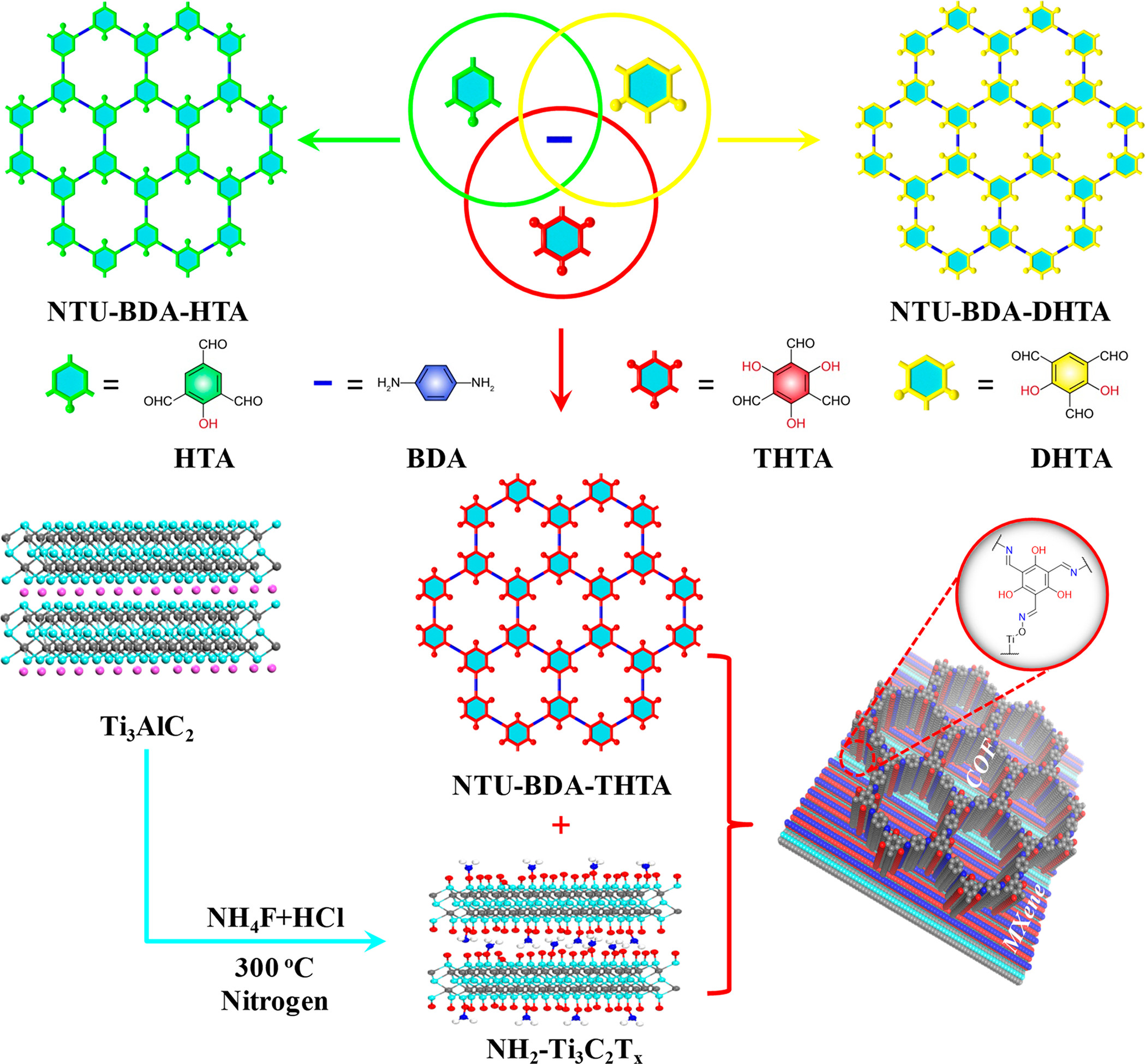

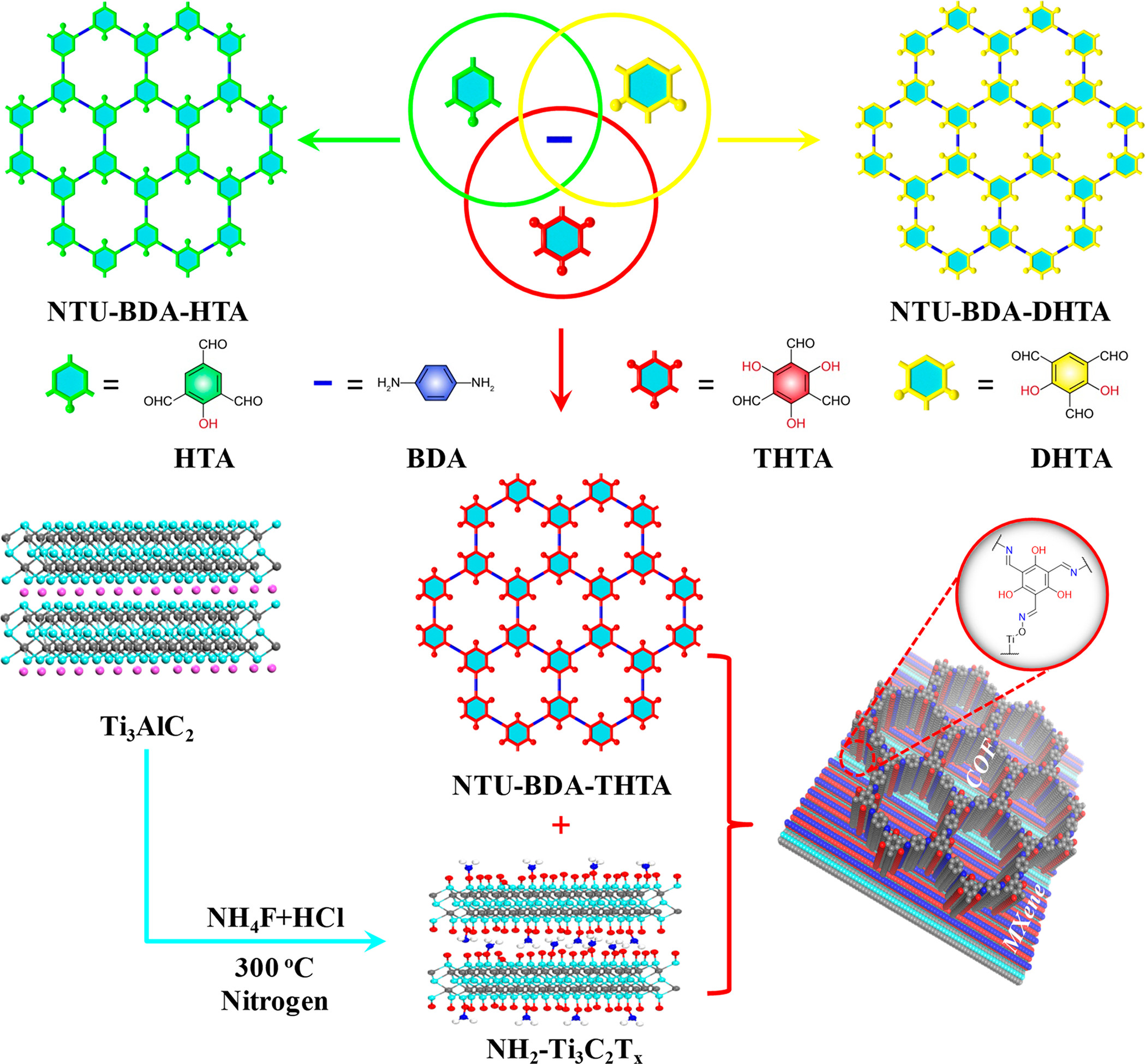

通过酸催化 Schiff 碱反应,将苯二胺与含不同羟基的苯三醛衍生物反应,制备了三种 β- 酮烯胺 / 亚胺比例不同的 COFs( NTU-BDA-HTA (点击进入相关产品链接) 、NTU-BDA-DHTA (点击进入相关产品链接) 、NTU-BDA-THTA)。

2. 结构表征:

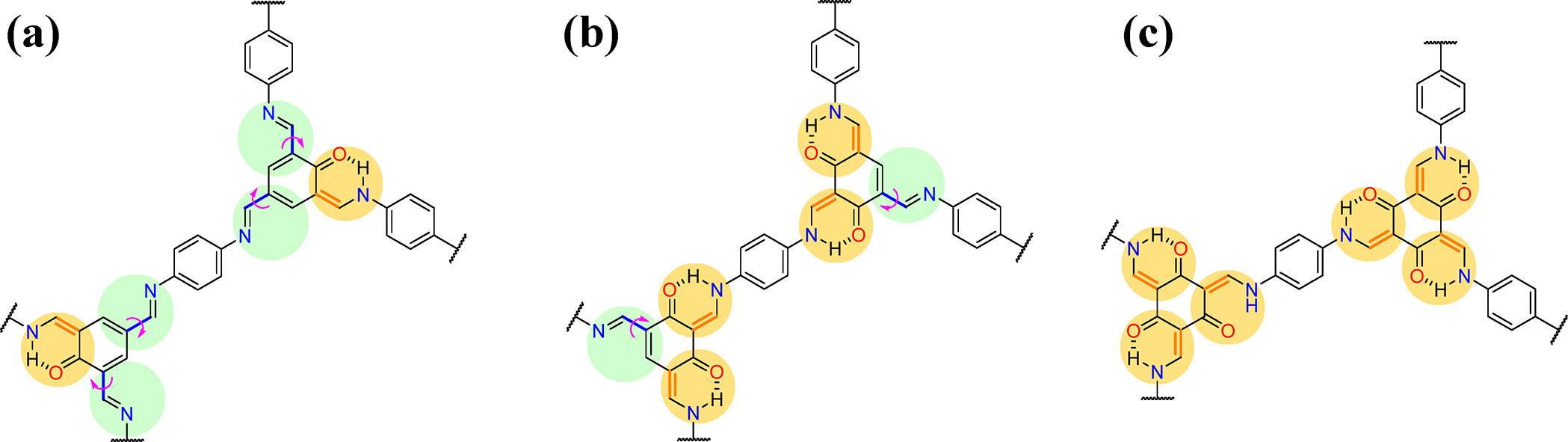

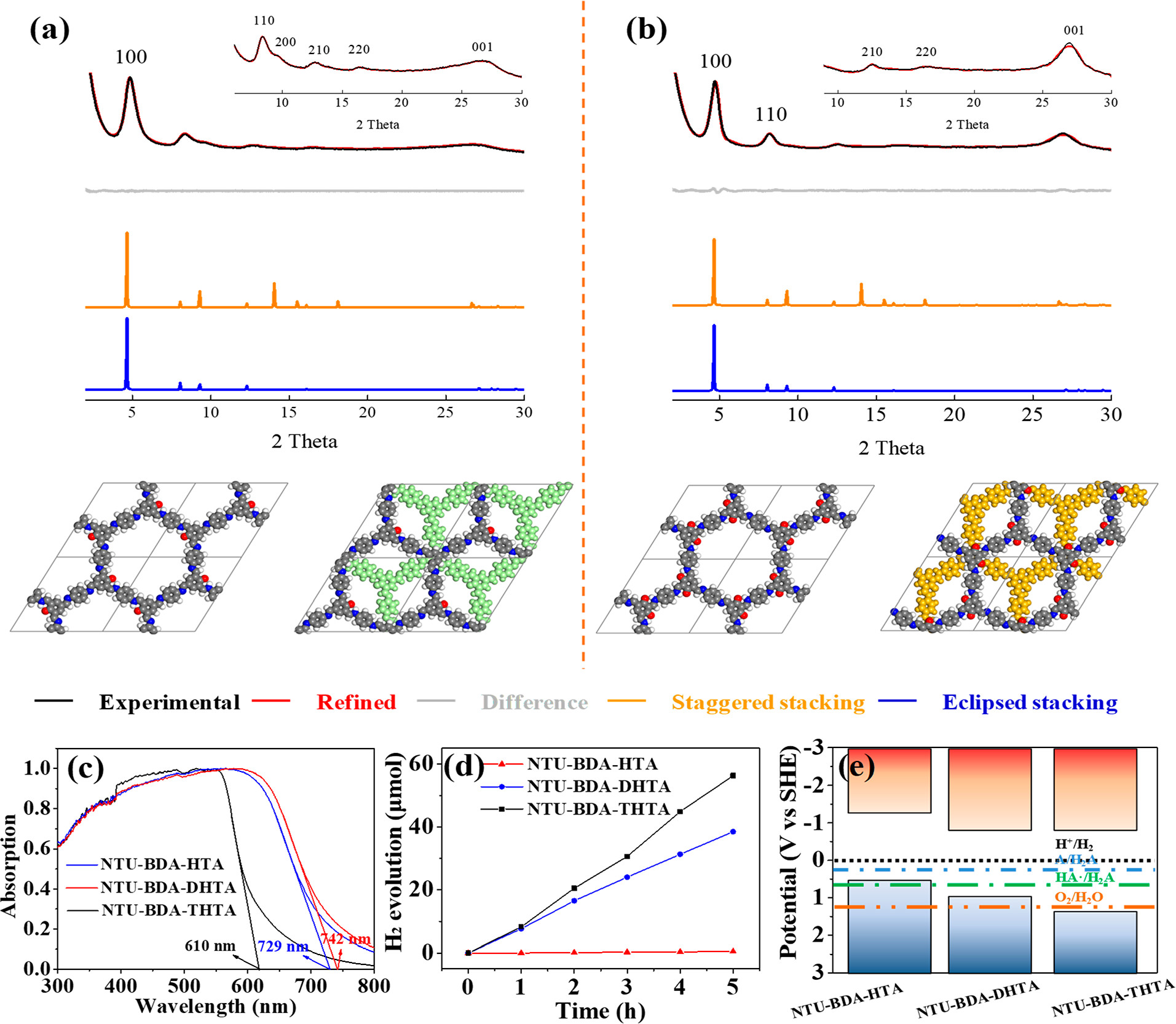

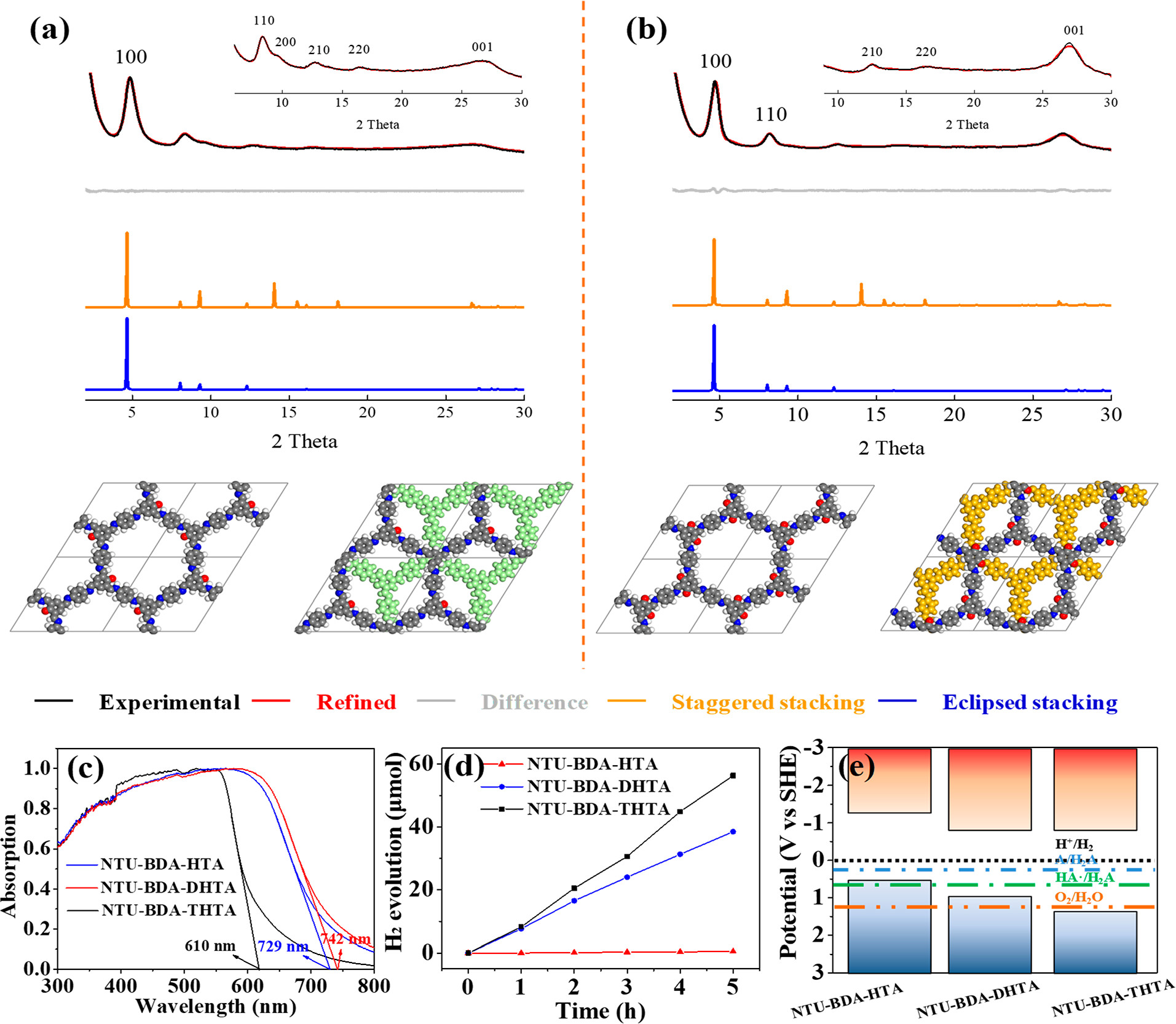

1) PXRD 和 TEM 证明 COFs 具有有序层状结构,β- 酮烯胺比例越高,结构有序性和平面性越好(如 NTU-BDA-THTA 为全 β- 酮烯胺连接)。

2) N₂吸附显示孔径约 1.4 nm,比表面积为 768-1344 m²/g,其中 NTU-BDA-DHTA 因最优连接比例具有最高有序性和比表面积。

3) UV-Vis-DRS 表明 β- 酮烯胺连接体增强可见光吸收,带隙范围 1.77-2.09 eV。

3. 应用性能测试

1) 光催化产氢:在可见光下(>420 nm),以 Pt 和抗坏血酸为助催化剂和牺牲剂,纯 COFs 中 NTU-BDA-THTA 产氢速率最高(1.47 μmol h⁻¹ m⁻²)。

2) 杂化材料性能:COF/MXene 杂化材料 ATNT-4 的产氢速率达 14228.1 μmol g⁻¹ h⁻¹,是纯 COF 的 12.6 倍,表观量子效率(AQY)在 420 nm 和 500 nm 分别为 7.75% 和 9.75%,优于多数 COF 基催化剂。

3) 稳定性:循环 6 次后活性无明显下降,PXRD 和 TEM 显示结构保持完整。

4. 机理分析

1) 理论计算:DFT 证明 β- 酮烯胺连接体通过增加 O 2p 轨道贡献,提升 HOMO 能级,增强光生空穴氧化能力。

2) 电荷转移:共价连接促进 COF 与 MXene 间高效电荷分离,PL 和电化学阻抗谱显示杂化材料电荷复合率降低,电子迁移速率加快。

3) 协同效应:MXene 作为电子受体和导电通道,与 COF 形成 2D/2D 异质结,协同优化光生电荷分离与表面质子还原反应。

总结

1)揭示 β- 酮烯胺连接体通过调控 COF 的 HOMO 能级和激发态行为,主导光催化活性。

2)首次将不可逆 β- 酮烯胺键引入 COF 连接体设计,解决混合连接体的激发态淬灭问题。

3)构建 COF/MXene 共价杂化体系,实现高效电荷转移,显著提升产氢性能。推动COF/MXene 在光催化领域的应用。

Integrating Suitable Linkage of Covalent Organic Frameworks into Covalently Bridged Inorganic/Organic Hybrids toward Efficient Photocatalysis

文章作者:Hou Wang, Cheng Qian, Jia Liu, Yongfei Zeng, Dongdong Wang, Weiqiang Zhou, Long Gu, Hongwei Wu, Guofeng Liu, Yanli Zhao*

DOI:10.1021/jacs.0c00054

文章链接:https://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c00054

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。