首页 >

行业动态 > 【UIO-66负载抗菌】基于金属有机框架的抗菌接触表面防止交叉污染的研究

【UIO-66负载抗菌】基于金属有机框架的抗菌接触表面防止交叉污染的研究

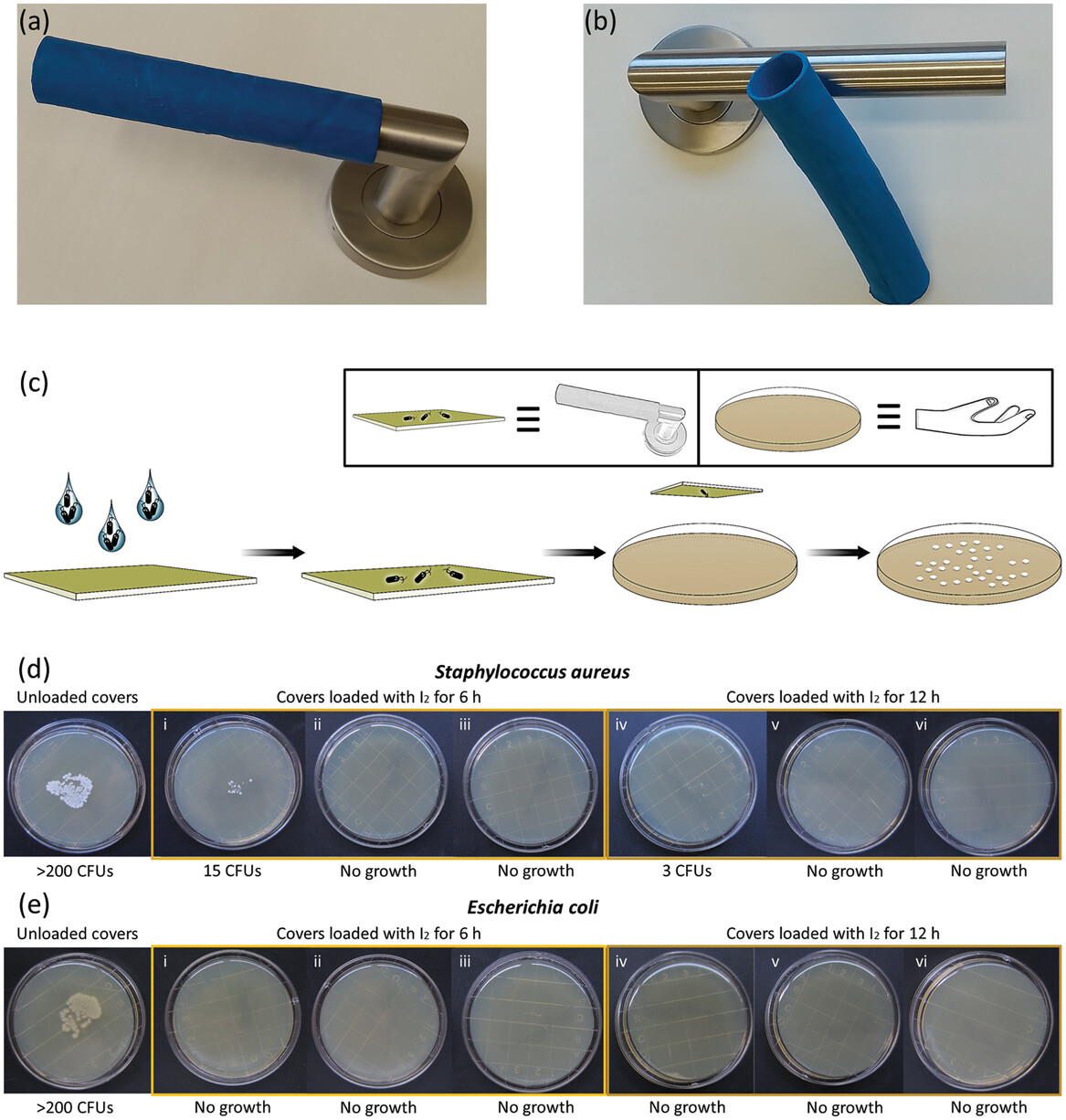

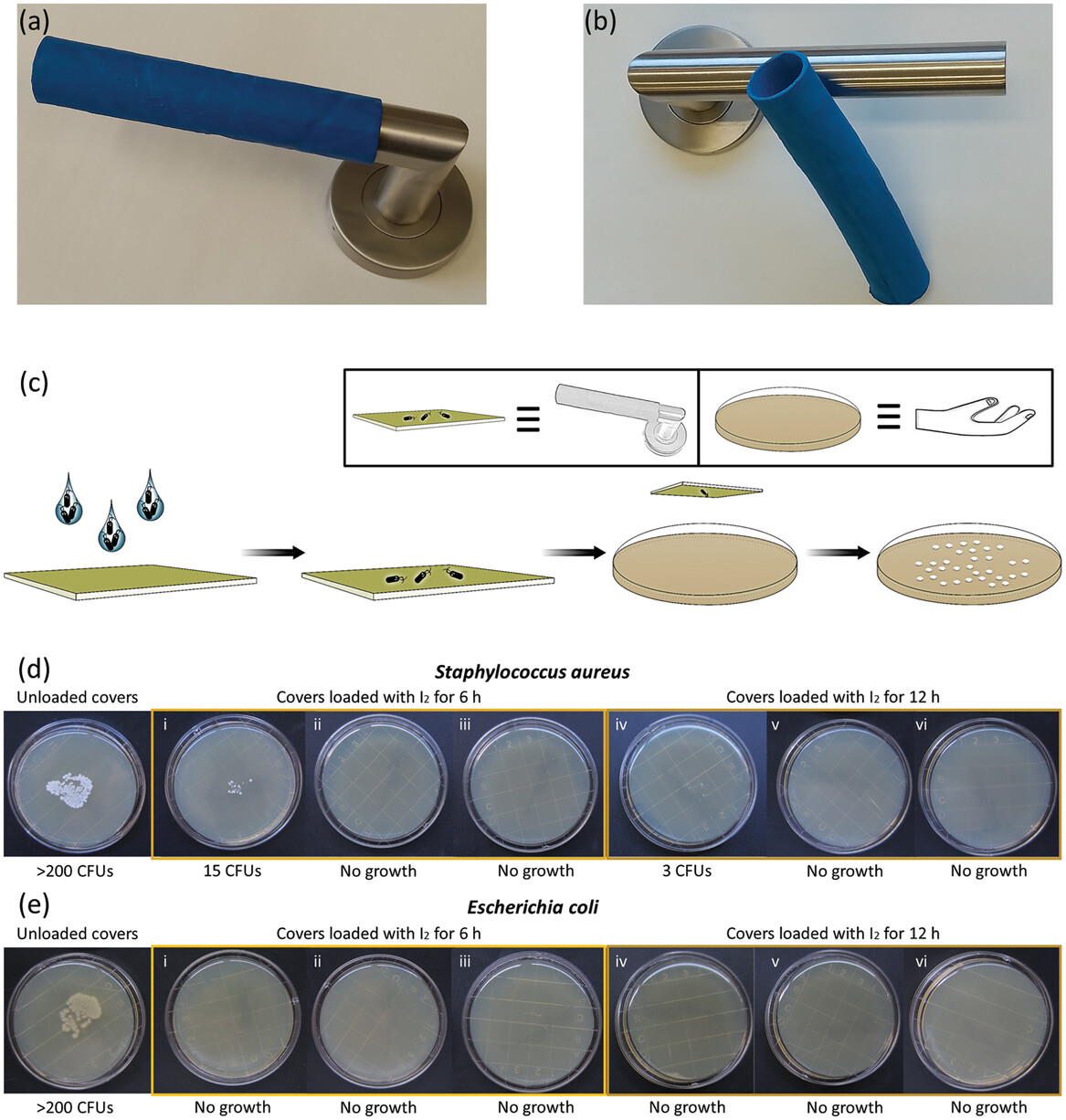

西班牙加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所(ICN2)的 Inhar Imaz 和 Daniel Maspoch 等研究者在《Advanced Materials》2024 年发表的论文(DOI: 10.1002/adma.202403813)中,开发了一种基于金属有机框架(MOF)的抗菌门把手套,通过将碘负载的 UiO-66 微颗粒嵌入可生物降解的聚氨酯聚合物(Baycusan eco E 1000)中,实现了长效抗菌性能。该涂层在模拟真实接触条件下,对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)、革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)及真菌(白色念珠菌)均表现出完全抑制效果,且经过多次污染循环、清洁及染色后仍保持有效性。碘的缓释遵循受阻 Fickian 扩散机制,理论抗菌寿命长达约两年,为医疗环境中交叉污染的防控提供了创新解决方案。

研究背景

1)行业问题

医院感染(如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染)每年导致大量死亡,交叉污染是主要传播途径之一。

传统抗菌涂层(如银基材料)存在微生物耐药性、性能不稳定及皮肤刺激性等问题。

2)研究现状

MOFs 因其高比表面积和可控释放特性,被用于抗菌涂层设计,但多数研究依赖金属离子释放或负载抗生素,仍存在耐药风险。

碘作为高效杀菌剂,因挥发性和毒性限制其直接应用,需通过载体材料(如 MOFs)实现可控释放。

3)本文创新

首次将碘负载的 UiO-66 微颗粒与可生物降解聚氨酯结合,制备出兼具长效抗菌性与生物相容性的门把手套。

通过受阻 Fickian 扩散机制实现碘的缓释,延长抗菌寿命至两年,并通过结构设计减少皮肤刺激。

实验与分析

1)材料合成与表征

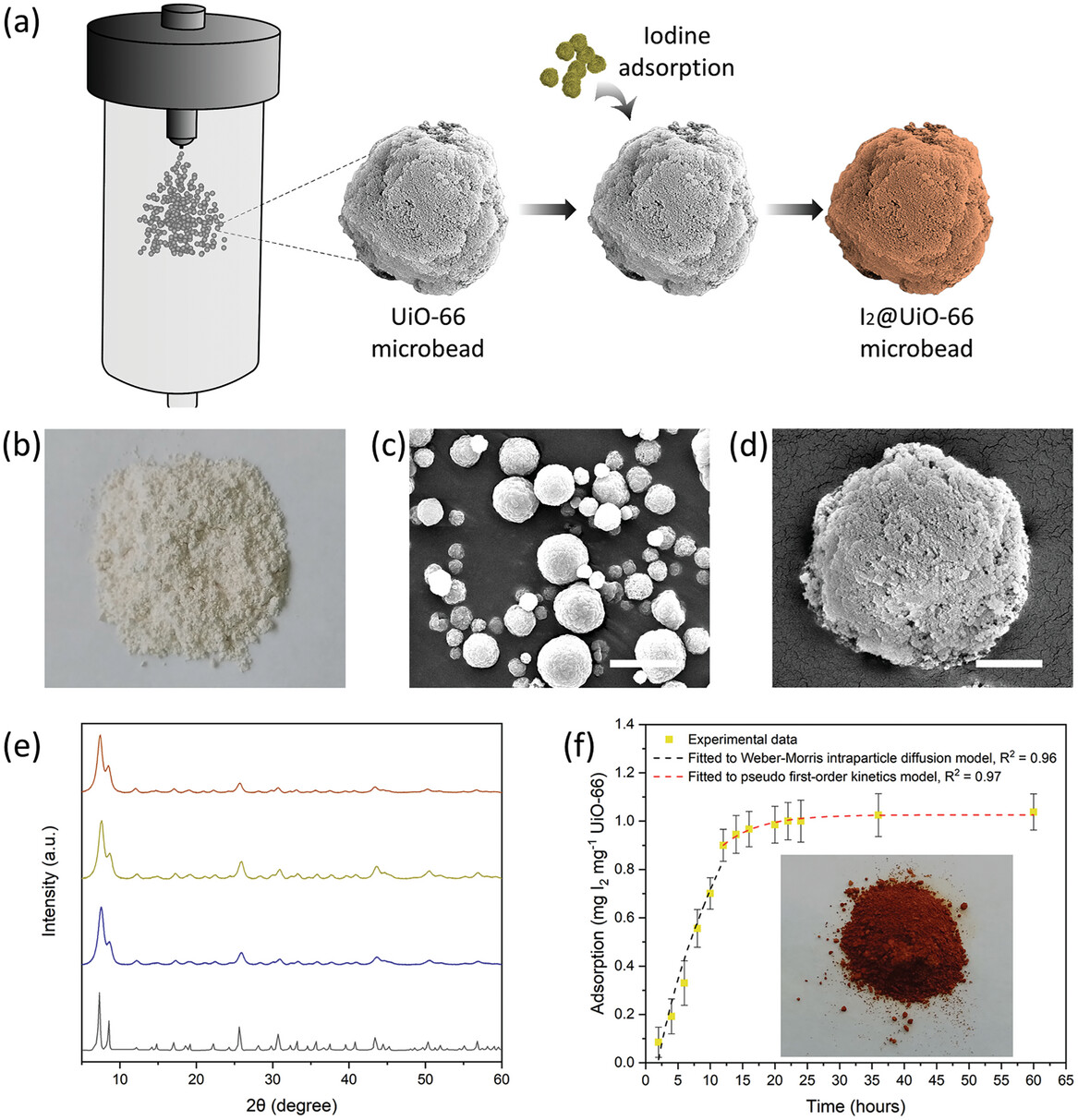

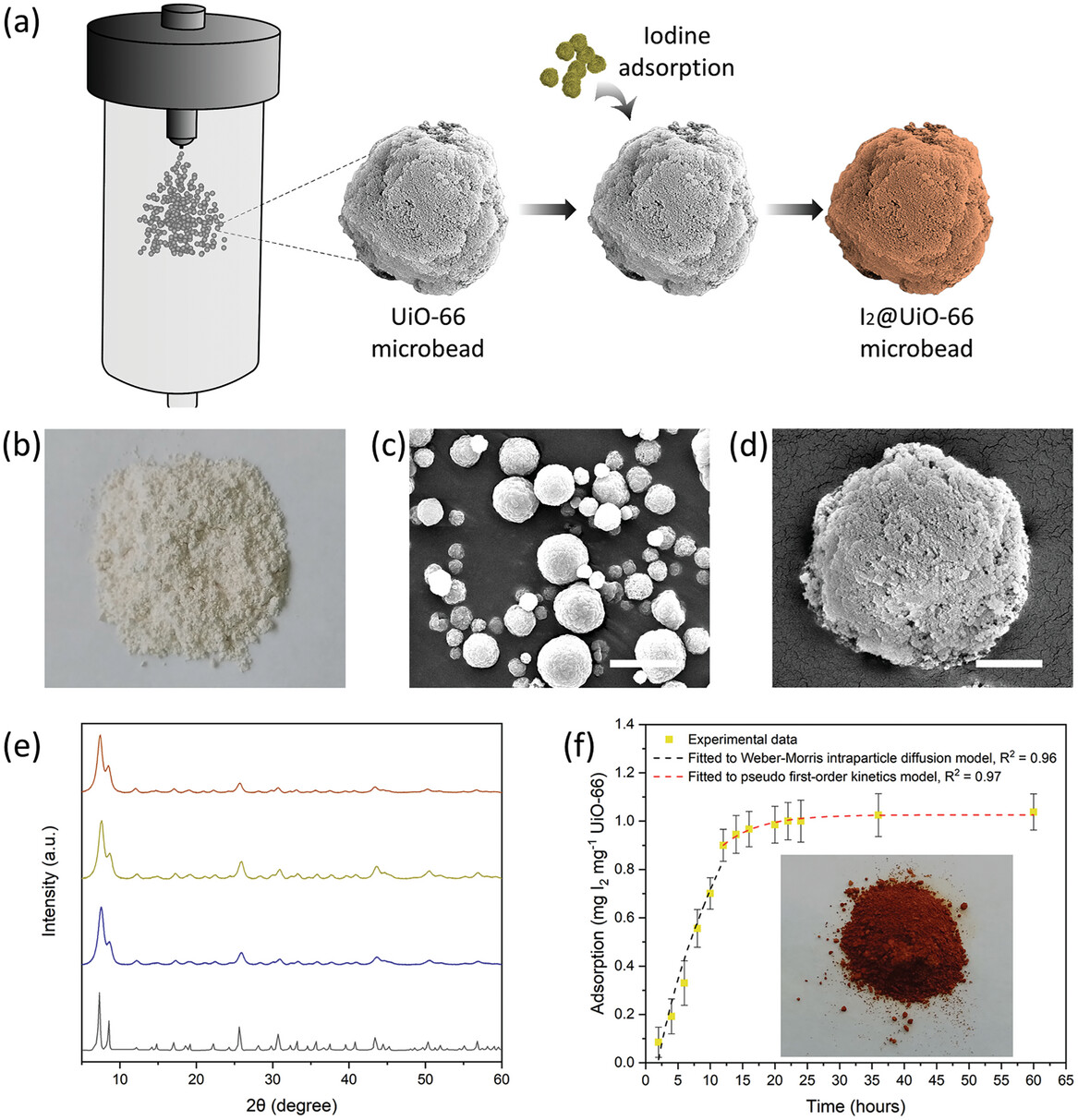

UiO-66 微颗粒制备:喷雾干燥法合成伪球形 UiO-66,BET 比表面积 965 m²/g,孔径均匀(1-4 μm)。

碘吸附:固态吸附法在 80℃下负载碘,最大吸附量 0.90 mgI₂/mgUiO-66,吸附动力学分为快速扩散(12 小时内)和缓慢物理吸附阶段。

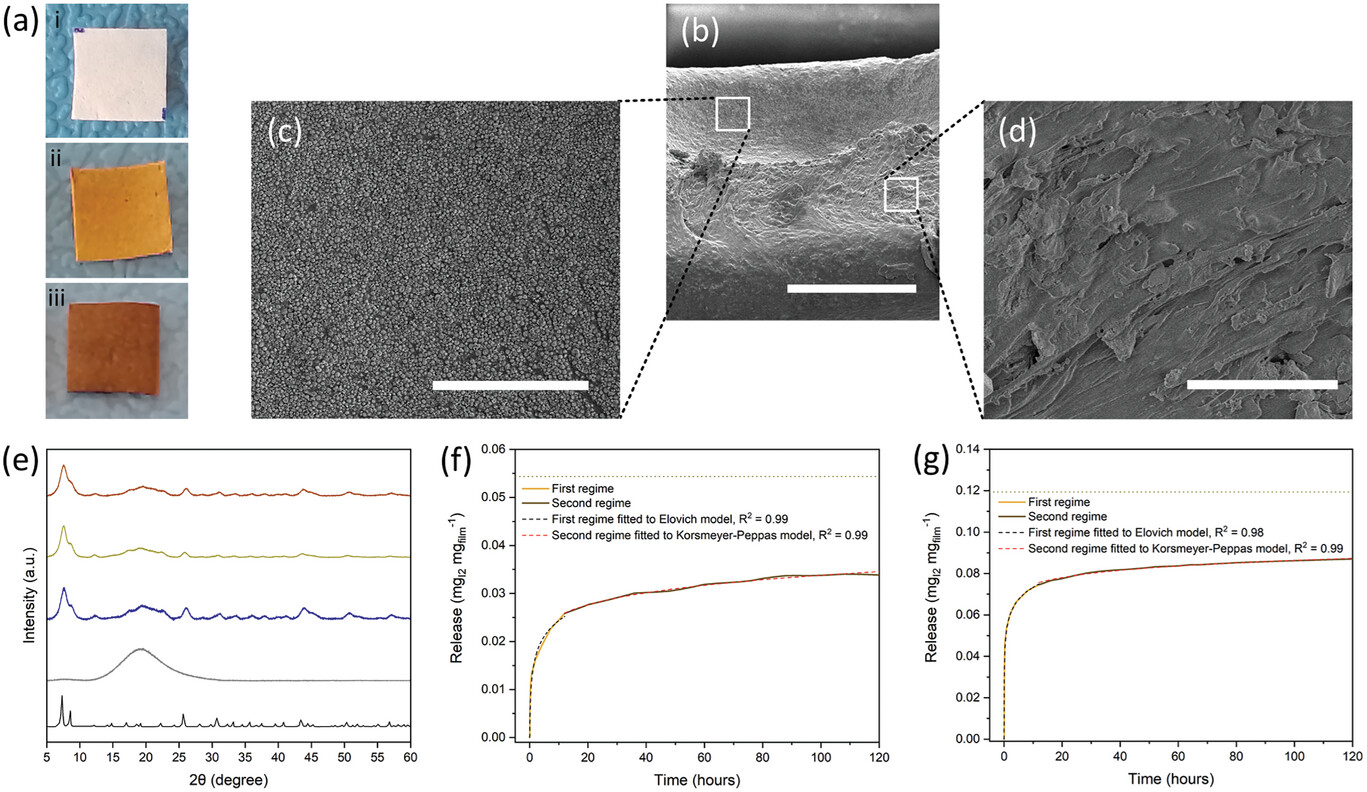

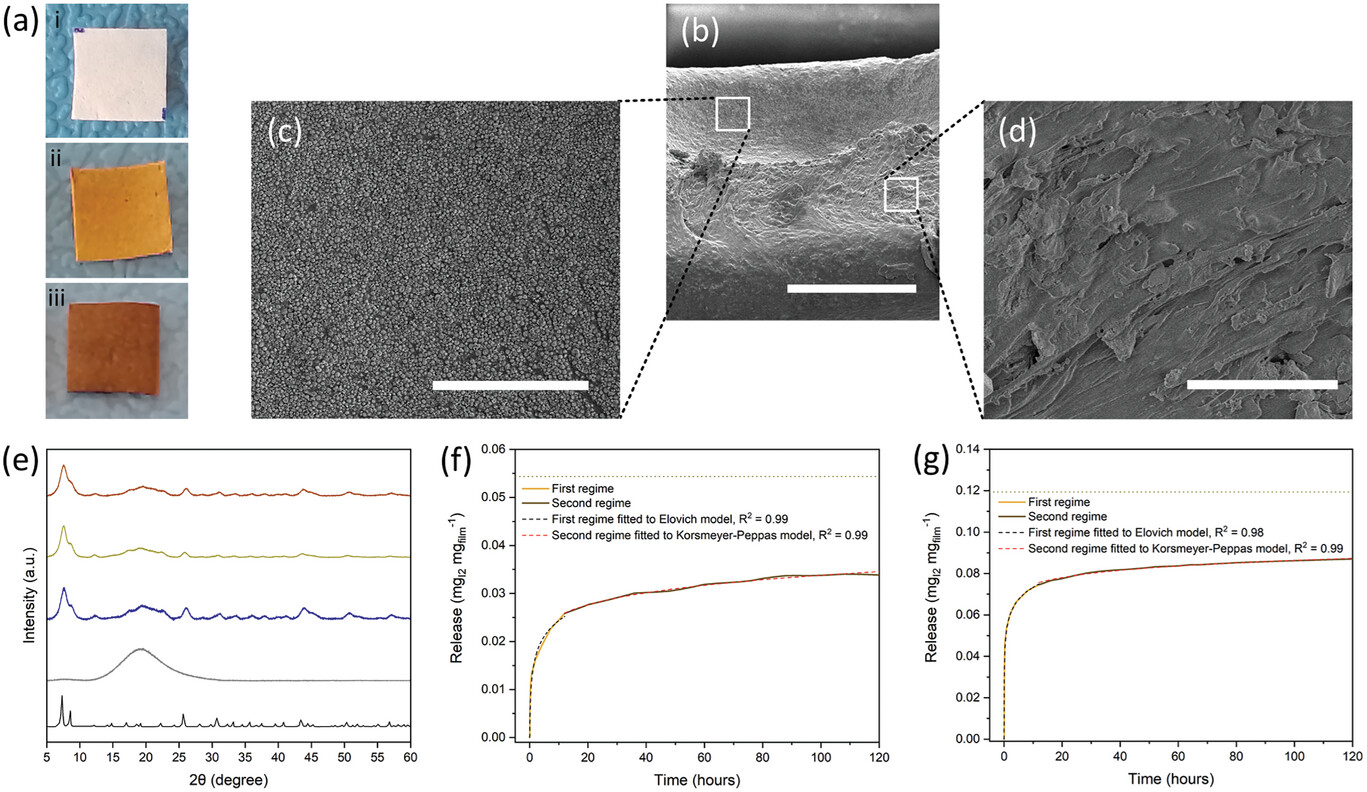

聚氨酯复合膜制备:将碘负载的 UiO-66 分散于 Baycusan eco E 1000 中,形成双层结构膜(活性层含 MOFs,底层为纯聚合物),厚度约 180 μm。

2)性能测试

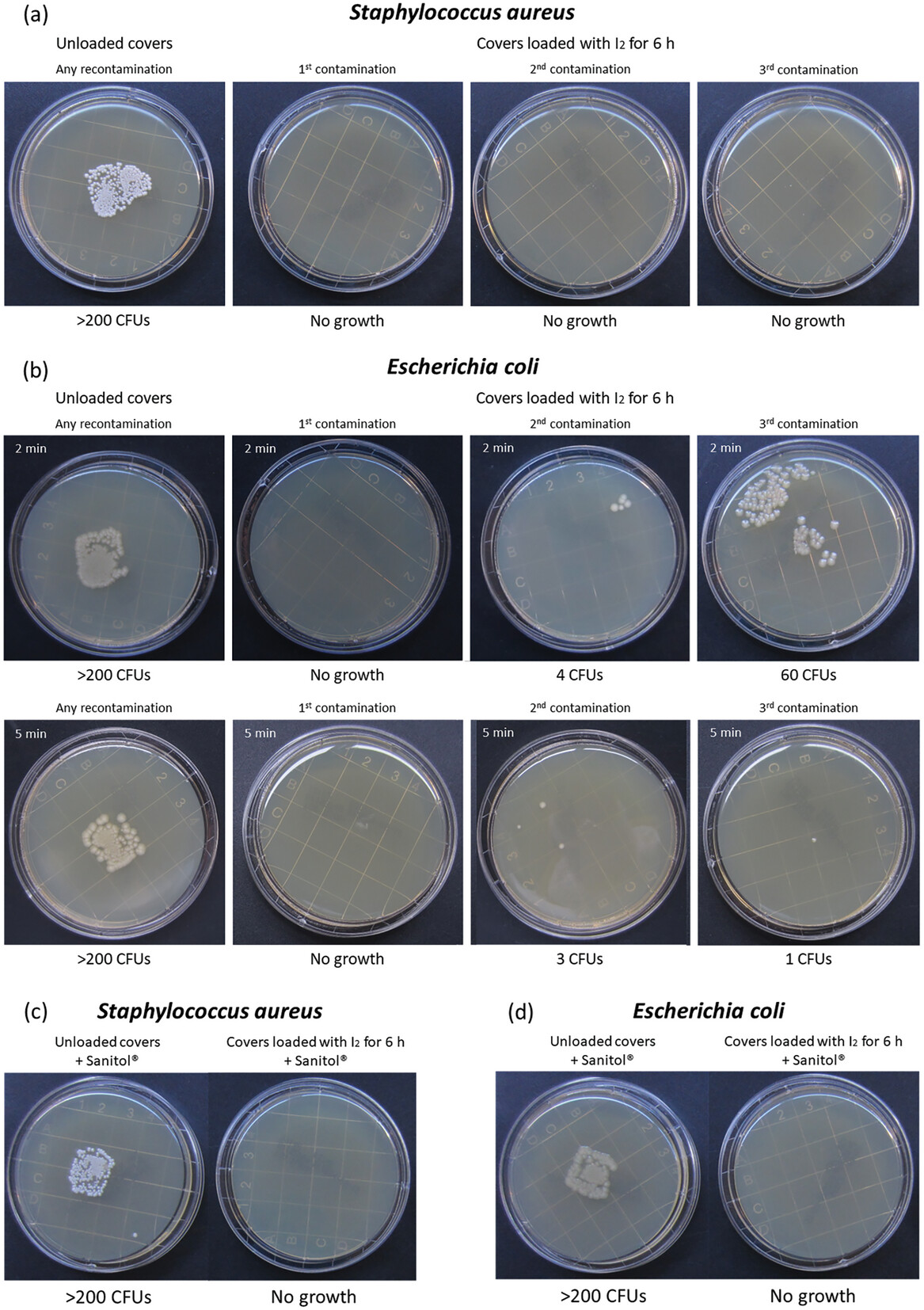

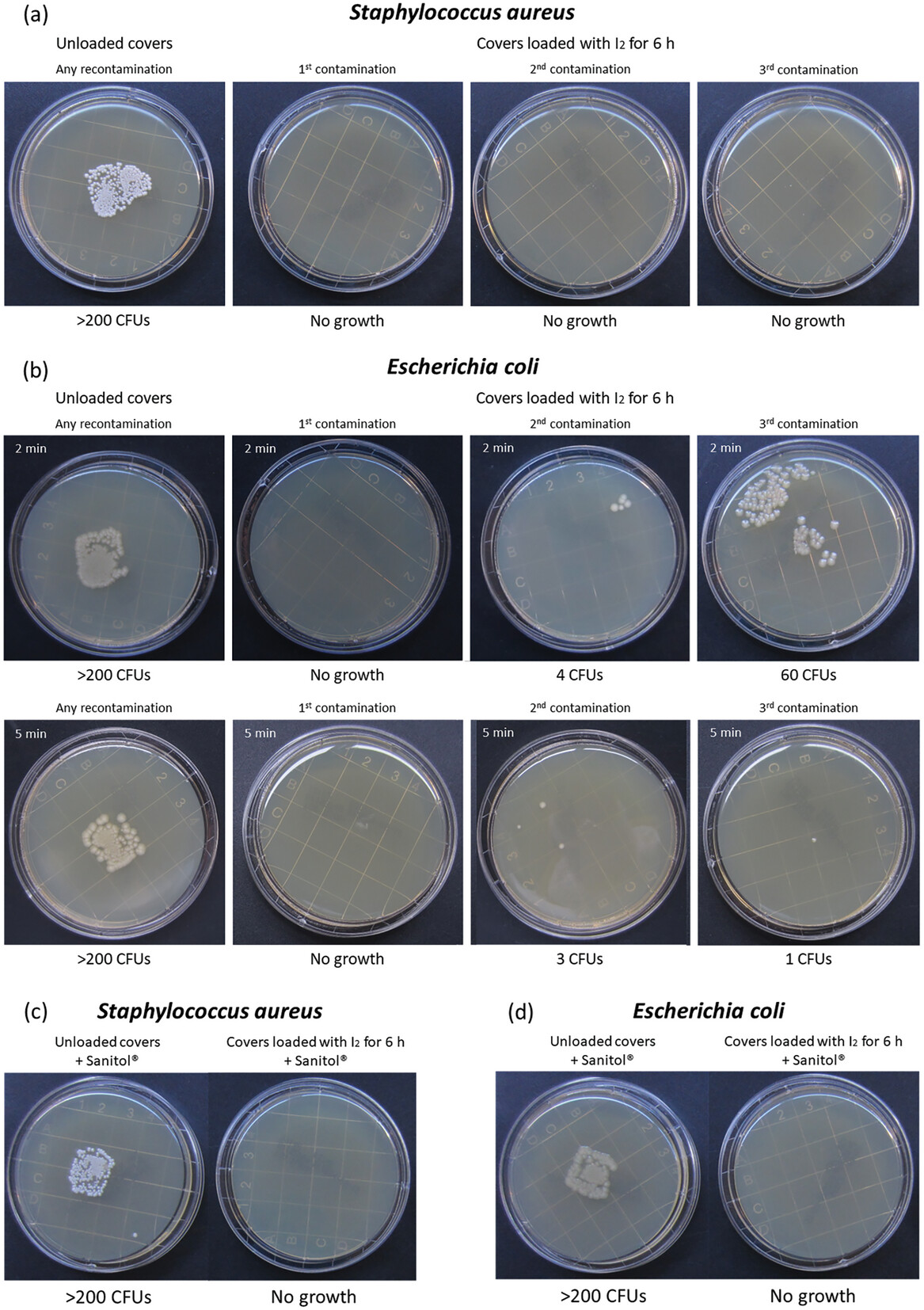

抗菌效果:通过 RODAC 平板法测试,涂层在 1-5 分钟内完全抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌及白色念珠菌的生长,且经三次污染循环后仍有效。

缓释行为:碘释放分为初期快速释放(12 小时内释放 47-62%)和后期缓慢扩散阶段,释放速率为 2.0-4.8×10⁻³ μgI₂/cm²/min,寿命预测为 721 天(12 小时负载)。

生物相容性:HaCaT 细胞毒性测试显示 IC50 > 0.191 mgI₂/cm²,接触 28 天以上才可能产生毒性,符合实际使用安全标准。

3)机制分析

结构稳定性:PXRD 和 SEM 证实 MOF 在复合膜中保持结晶性,聚氨酯层有效封装 MOFs,防止碘快速流失。

缓释控制:受阻 Fickian 扩散机制通过 Korsmeyer–Peppas 模型拟合,n < 0.45,表明扩散受限于聚合物网络。

总结

1)成功制备基于 MOF 的抗菌门把手套,对多种病原体表现出高效抑制能力。

碘缓释寿命长达两年,且染色、清洁后性能稳定。

2)设计 MOF - 碘 - 聚氨酯复合体系,解决碘的稳定性与缓释问题。

提出受阻 Fickian 扩散模型,量化抗菌材料的长效性。

3)为医疗环境中高频接触表面(如门把手)的交叉污染防控提供新策略。

推动 MOF 在抗菌材料领域的实际应用,拓展可生物降解聚合物的功能性设计。

Metal–Organic Framework-Based Antimicrobial Touch Surfaces to Prevent Cross-Contamination

文章作者:Javier Fonseca, Mary Cano-Sarabia, Pilar Cortés, Jordi Saldo, David Montpeyó, Julia Lorenzo, Montserrat Llagostera, Inhar Imaz, Daniel Maspoch

DOI:10.1002/adma.202403813

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202403813

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。