首页 >

行业动态 > 【ZIF-8@PDA】聚多巴胺的介孔结构中嵌入纳米金属有机框架材料

【ZIF-8@PDA】聚多巴胺的介孔结构中嵌入纳米金属有机框架材料

摘要

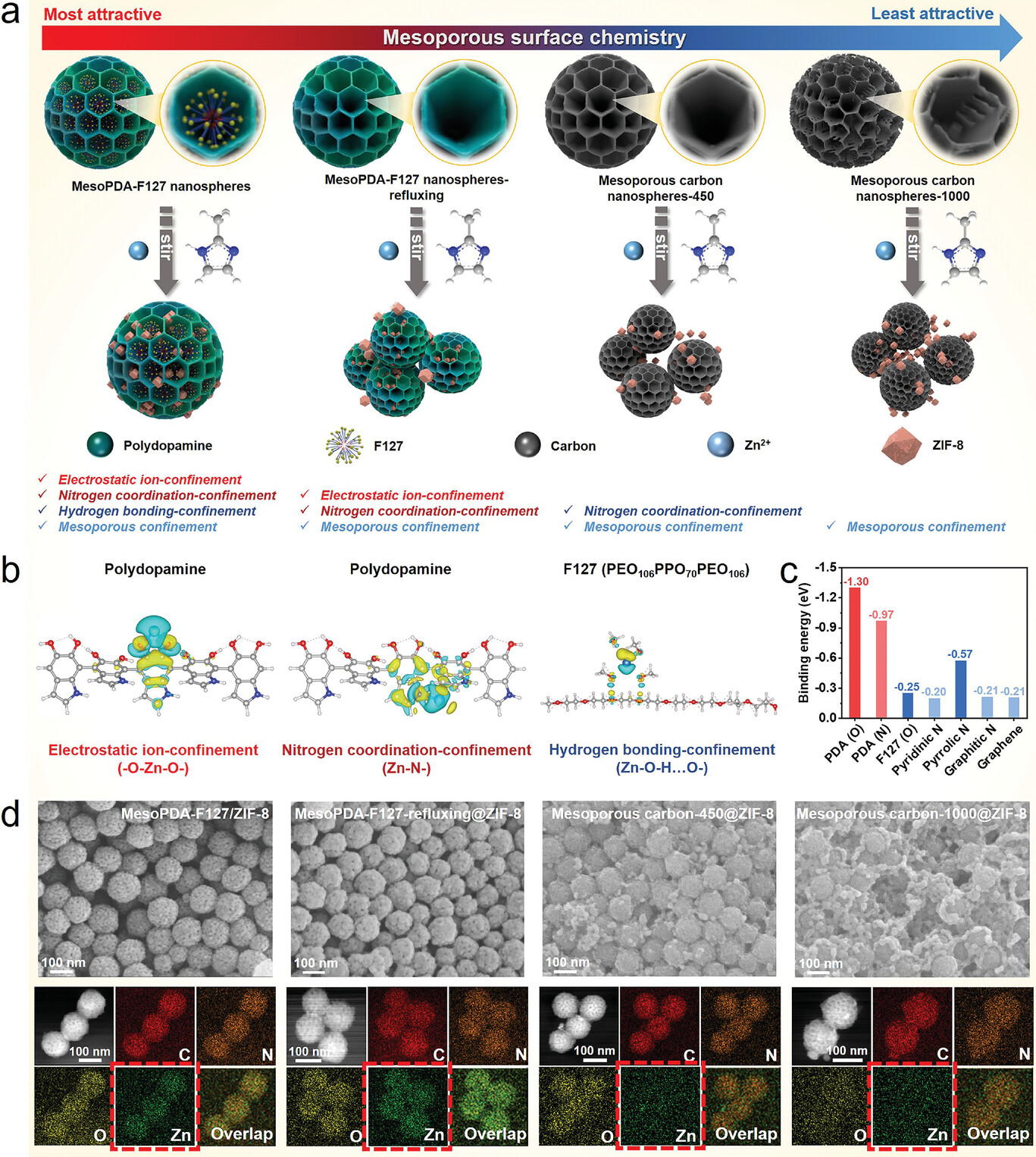

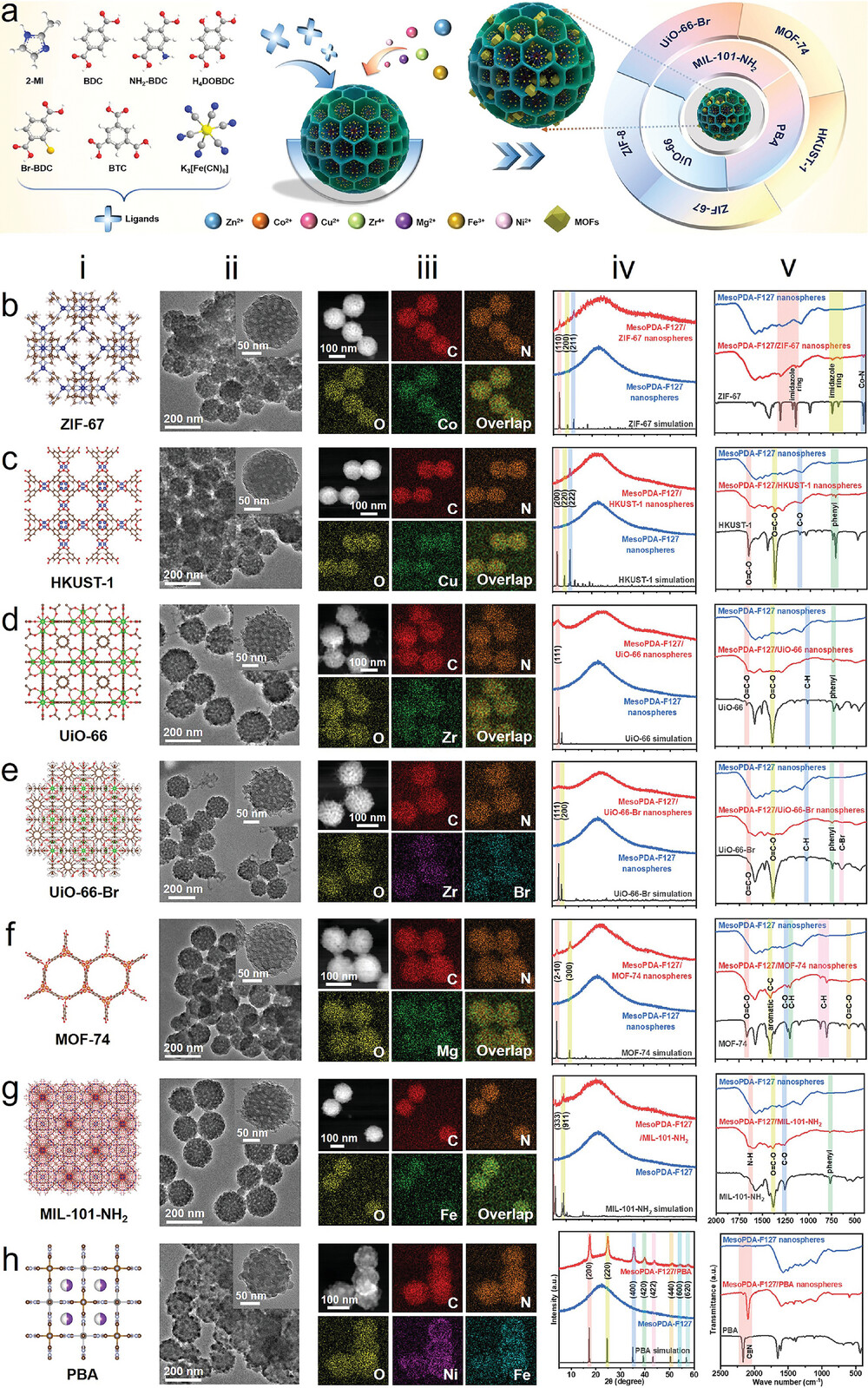

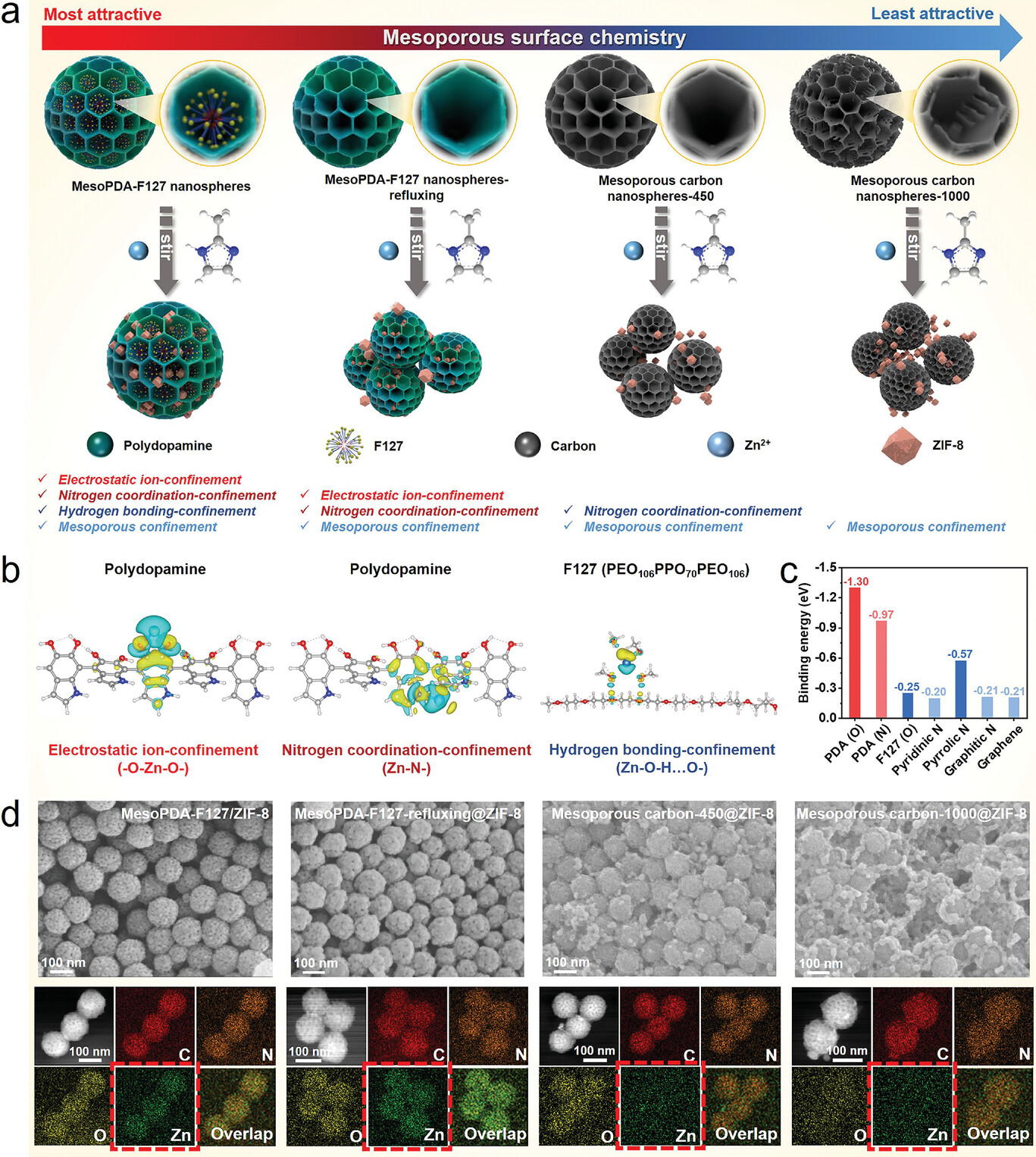

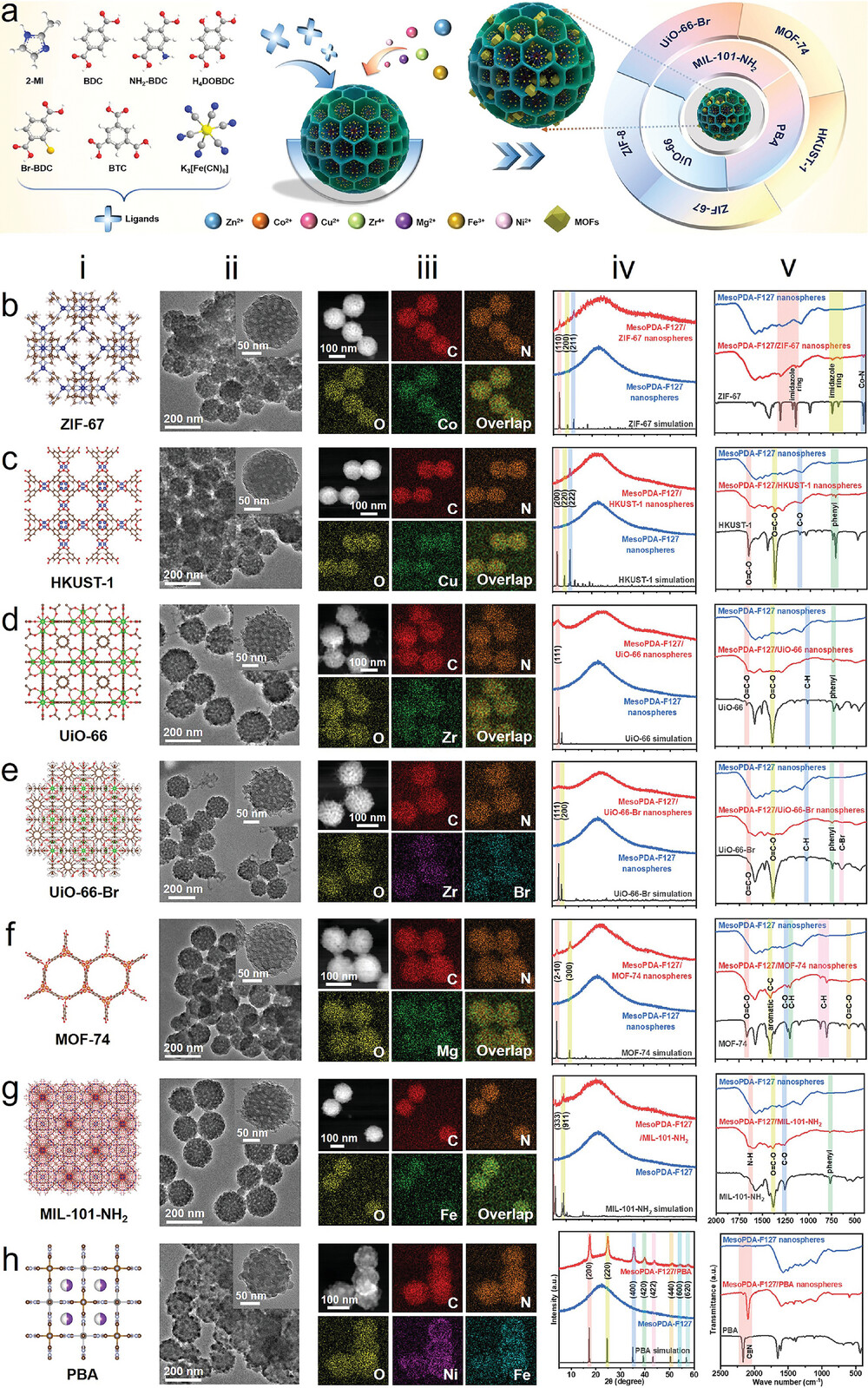

天津理工大学张松涛、南京工业大学庞欢等报道的本篇文章(Adv. Mater. 2025, 37(9), 2418344)中,研究了一种在导电介孔碳基质中原位合成高分散性纳米金属有机框架(nanoMOFs)的通用方法。作者利用具有独特表面化学性质的介孔聚多巴胺(mesoPDA)-F127纳米球作为分子平台,成功将八种代表性MOF纳米材料(如ZIF-8、HKUST-1等)限制在介孔通道内。通过切片透射电镜(TEM)和元素映射分析,证实了ZIF-8纳米颗粒仅存在于内部介孔通道中。进一步碳化后得到的介孔碳隔离ZIF-8纳米结构,可调控Zn²⁺电镀行为,应用于稳定水系锌电池。这是首次实现纳米MOF在介孔碳内部通道中的完全浸渍和均匀分散。

研究背景

1) 行业问题:

传统MOF材料在电化学应用中面临导电性差、稳定性低的问题,且纳米MOF的合成常因尺寸不均和团聚现象难以控制。

2) 研究现状:

已有研究通过介孔二氧化硅封装MOF纳米颗粒,但其绝缘性限制了电化学性能;导电介孔碳虽具潜力,但疏水表面与MOF前驱体亲和力弱,导致MOF在孔道内外生长不均。

3) 本文创新:

提出以mesoPDA-F127纳米球为前驱体,利用其表面儿茶酚基团、吡咯氮掺杂和亲水PEO链段,增强与金属前驱体的相互作用,实现纳米MOF在介孔通道内的均匀限域生长。

实验和分析

1. 材料合成与结构表征

1) 作者采用了一种创新的"前驱体介孔限域"策略,以mesoPDA-F127纳米球为模板,通过湿法浸渍法实现了八种MOF纳米颗粒(ZIF-8、ZIF-67、HKUST-1、UiO-66、UiO-66-Br、MOF-74、MIL-101-NH2和PBA)在介孔通道内的原位生长。

2) 通过多尺度表征技术证实了MOF的限域生长:

切片TEM(70 nm超薄切片)直接观察到ZIF-8纳米颗粒(10.2±2.1 nm)仅存在于介孔内部(图2e)

HAADF-STEM结合EDS元素映射显示Zn、N元素均匀分布在介孔区域(图1d)

XRD显示限域ZIF-8保持晶体结构(2θ=7.3°,10.4°,12.7°),但峰宽化表明纳米晶特性

N₂吸附测试显示复合材料的微孔/介孔体积比为25%,BJH孔径分布显示ZIF-8填充后介孔体积从0.329降至0.157 cm³/g

2. 电化学性能测试

1) 将mesoPDA-F127/ZIF-8在450℃碳化后得到的介孔碳/ZIF-8复合材料作为锌阳极界面层,表现出显著性能提升:

析氢抑制:LSV测试显示HER起始电位负移至-1.72 V(vs Ag/AgCl),比裸锌(-1.37 V)降低350 mV

Tafel斜率从裸锌的124 mV/dec降至89 mV/dec

循环稳定性:Zn//Cu不对称电池在1 mA cm⁻²下循环484次,平均库伦效率99.5%;

Zn//Zn对称电池在10 mA cm⁻²高电流密度下稳定运行553小时(电压滞后仅49 mV)

全电池性能:Zn//MnO2电池在0.5 A g⁻¹下循环600次容量保持率76.6%

1 A g⁻¹长循环1600次仍保持稳定

3. 原理分析:

1) 表面化学作用:mesoPDA的儿茶酚基团和氮掺杂通过静电和配位作用锚定金属离子。

2) 介孔限域效应:大孔径(9.10 nm)和毛细力促进MOF前驱体均匀填充。

3) 导电性优化:碳化后介孔碳/ZIF-8的电导率(0.0014 S/m)优于物理混合物。

总结

1) 开发了通用方法合成介孔限域的nanoMOFs,实现了ZIF-8在介孔碳中的完全浸渍。

2) 首次通过表面化学调控解决MOF在介孔碳中分散不均的问题,并应用于锌电池界面工程。

3) 为电化学储能(如锂硫电池、锌空气电池)提供了新材料设计思路,并可扩展至其他纳米功能材料的封装。

Nano-Metal–Organic Frameworks Isolated in Mesoporous Structures

文章作者: Songtao Zhang, Yuan Li, Xiaoli Zhuang, Yaxun Hu, Kun Xu, Guangxun Zhang, Yecan Pi, Yijian Tang, Jinliang Hu, Rui Zang, Ziming Qiu, Huijie Zhou, Feng Yu, Mohsen Shakouri, Huan Pang

DOI: 10.1002/adma.202418344

文章链接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202418344

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。