首页 >

行业动态 > 【Por-BQ-COF】卟啉、咪唑基酚醌结构的COF材料用于全 pH 环境下光氧化还原智能转换及 H₂O₂生成

【Por-BQ-COF】卟啉、咪唑基酚醌结构的COF材料用于全 pH 环境下光氧化还原智能转换及 H₂O₂生成

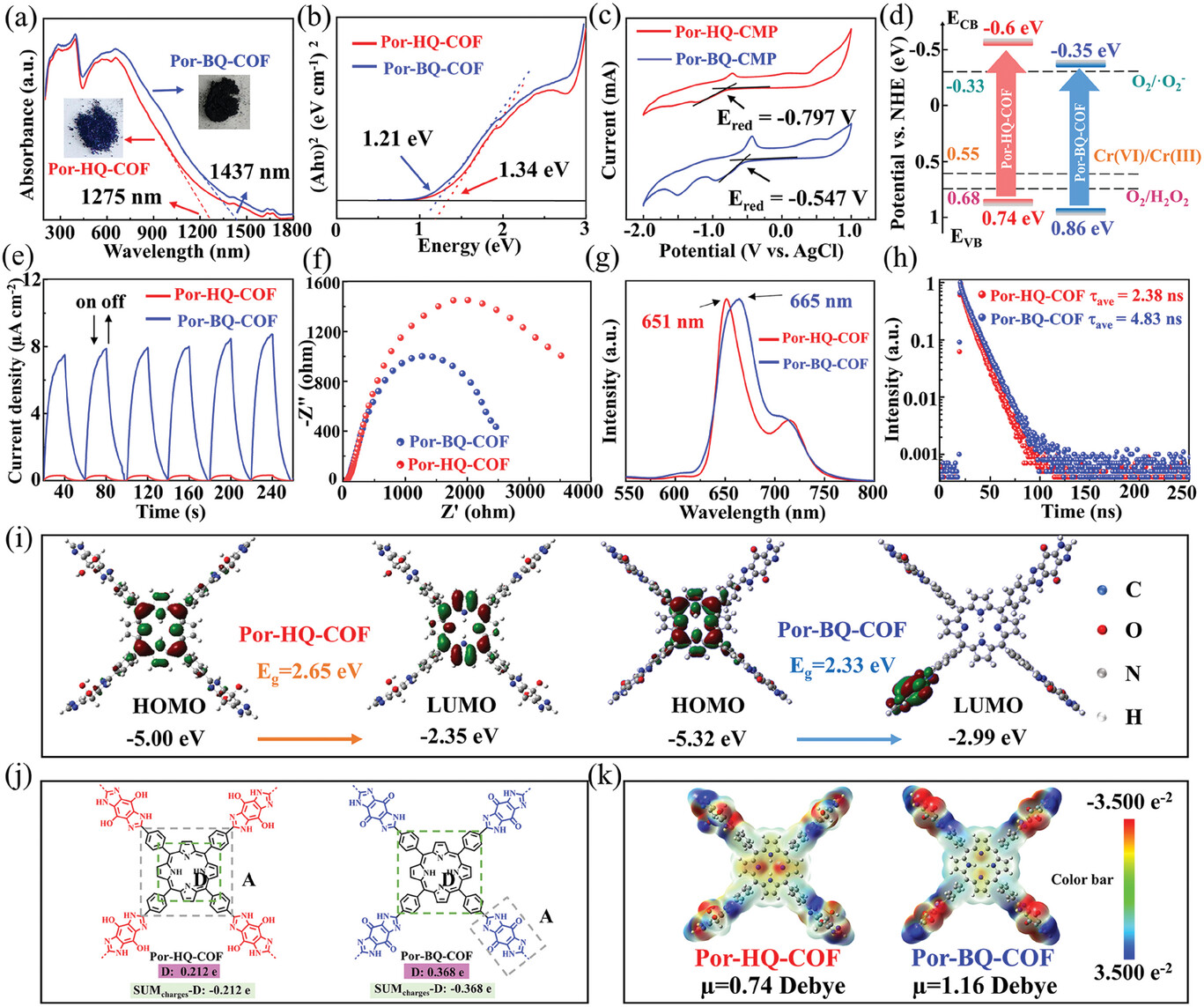

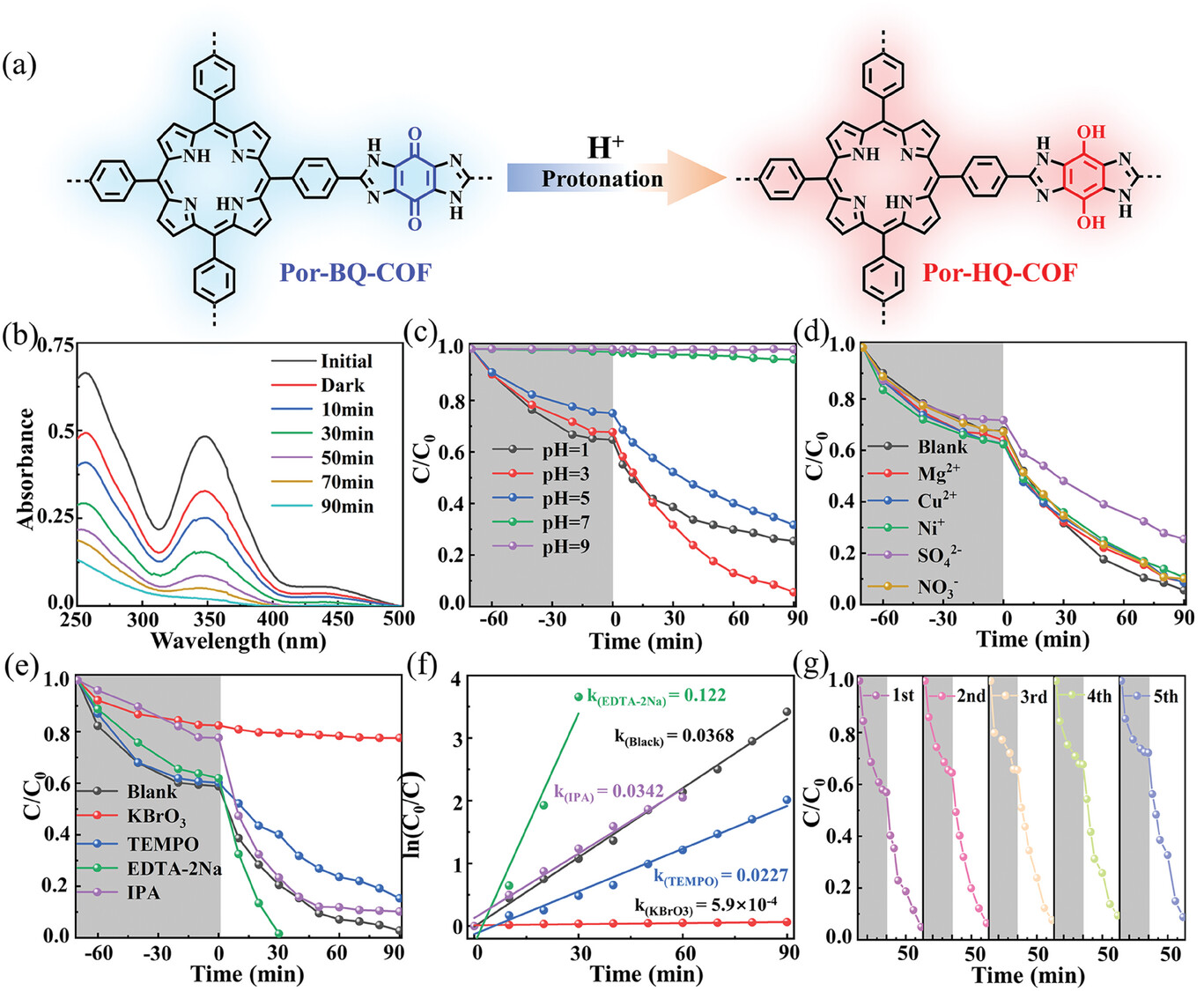

长春理工大学李昊、李艳伟联合厦门理工学院李艳辉教授等(Advanced Materials 2025, 37, 2415126)设计了一种基于酚醌结构转换的智能共价有机框架(COF)材料(Por-HQ-COF),通过 pH 响应实现光氧化、光还原及 H₂O₂生成的多功能协同催化。该材料在酸性条件下可高效还原 Cr (VI) 为 Cr (III)(97.3% 转化率),中性条件下通过超氧自由基(・O₂⁻)触发结构转变加速四环素(TC)降解(50 mg/L TC 在 90 分钟内降解率达 92%),碱性条件下通过两电子氧还原反应(ORR)生成 H₂O₂(1525 μmol h⁻¹ g⁻¹)。理论计算与实验表征揭示了酚醌转换对能带结构、电荷分离及活性位点的调控机制。

研究背景

1)行业问题

传统光催化剂面临选择性低、效率受限及无法在全 pH 环境下稳定工作的挑战。例如,Cr (VI) 还原需酸性条件,TC 降解依赖中性环境,而 H₂O₂生成多在碱性体系中进行,缺乏普适性催化剂。

2)研究现状

COF 材料因其高比表面积和可调结构被广泛用于光催化,但多数研究局限于单一功能或特定 pH 条件。

酚醌结构转换在 COF 中被报道可调控光催化性能,但多为单向转换(如酚→醌),且缺乏全 pH 环境下的系统研究。

3)本文创新

pH 响应智能转换:设计了基于 2,3,5,6 - 四氨基苯醌(TABQ)和四羧基苯基卟啉(TCPP)的 COF,通过酚醌可逆转换实现结构动态调控。

全 pH 多功能性:首次实现同一 COF 在全 pH 范围内(1-14)的光还原、光氧化及 H₂O₂生成,突破传统催化剂的局限性。

分子机制解析:结合原位表征与 DFT 计算,揭示了酚醌转换对能带结构、电荷分布及活性位点的影响,为智能催化剂设计提供理论依据。

实验与分析

1)材料合成与表征

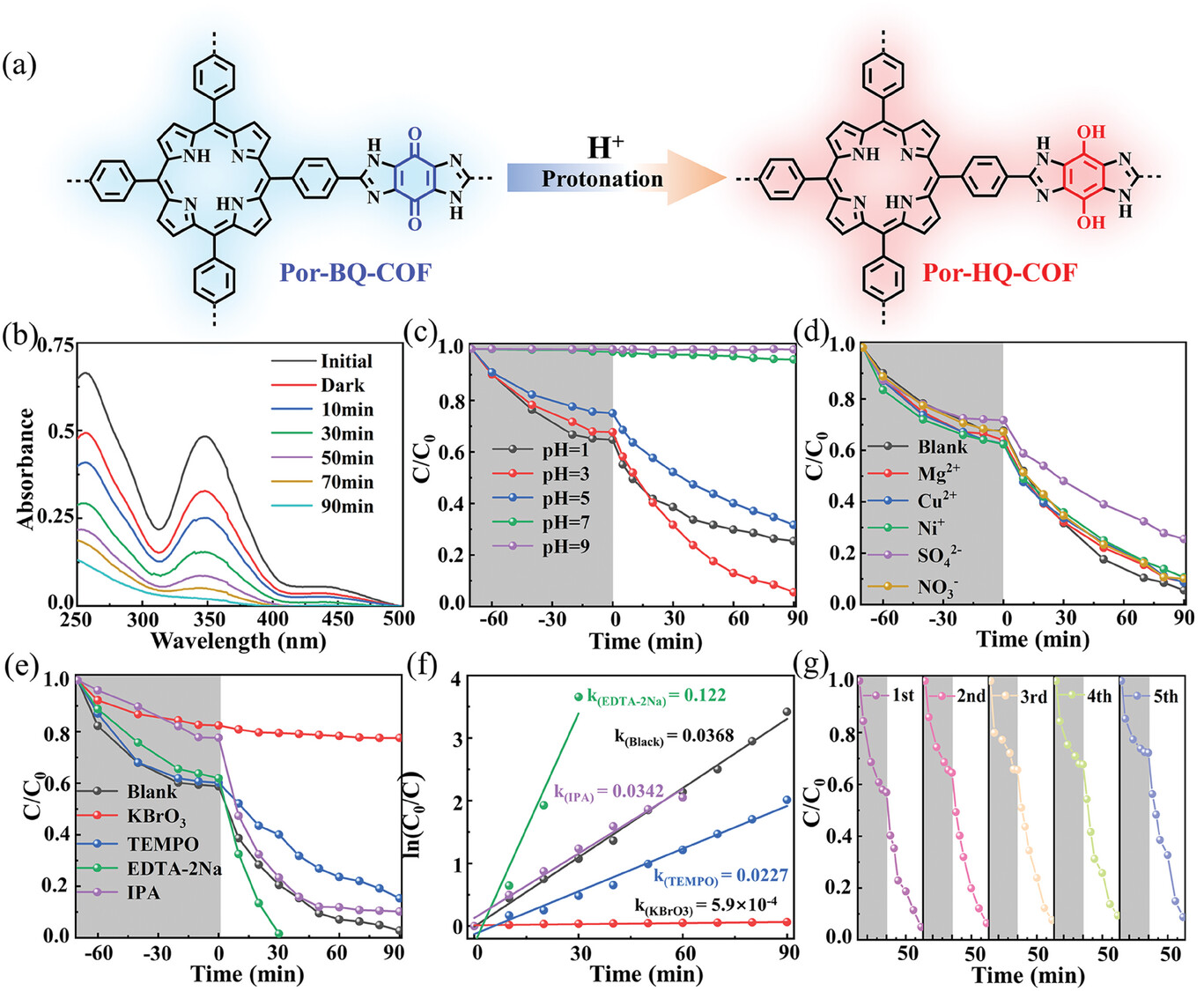

合成方法:通过水热法聚合 TCPP 与 TABQ,在酸性条件下形成 Por-HQ-COF(含酚羟基),碱性或・O₂⁻作用下转换为 Por-BQ-COF(含醌羰基)。

关键表征结果:

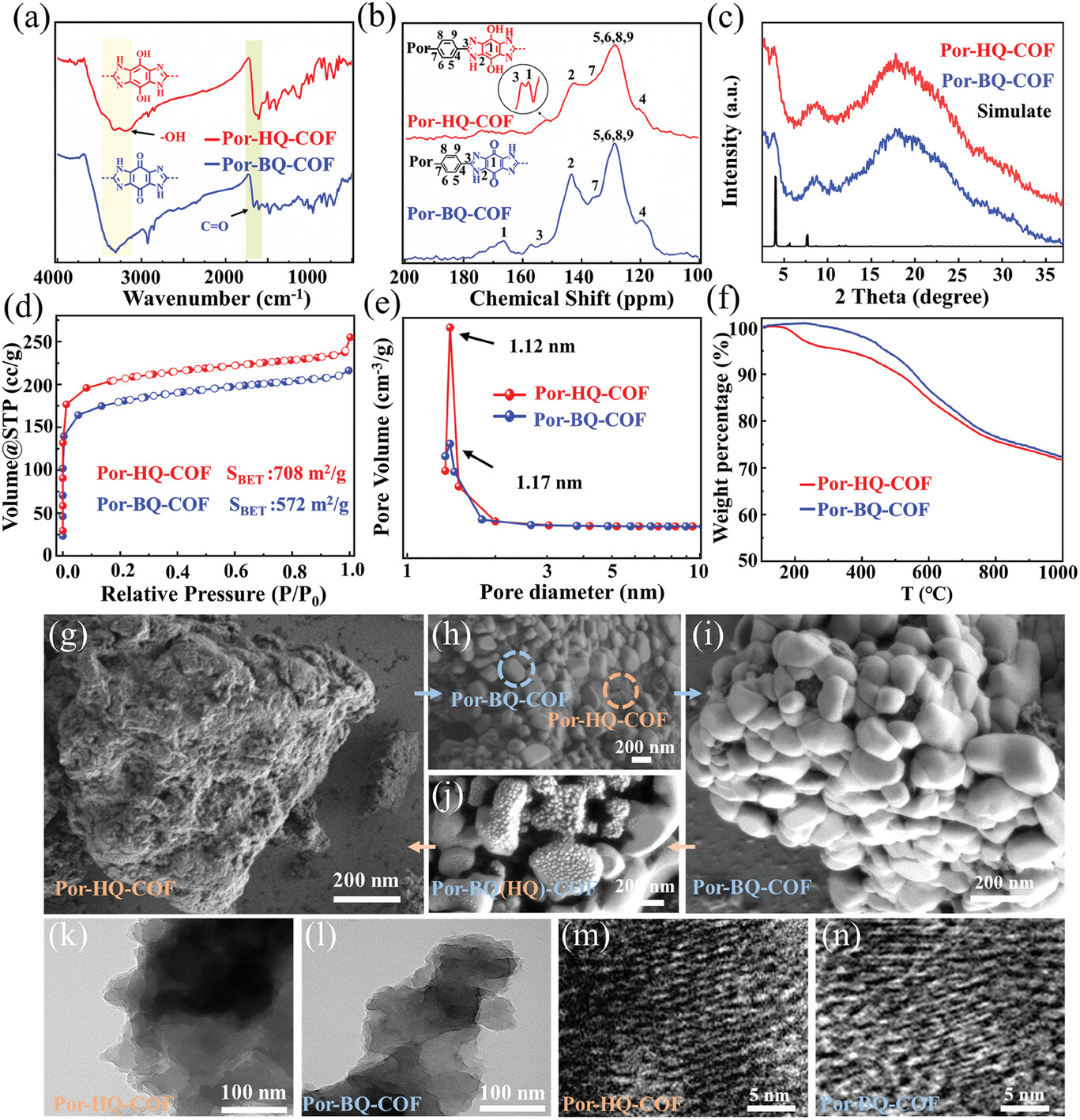

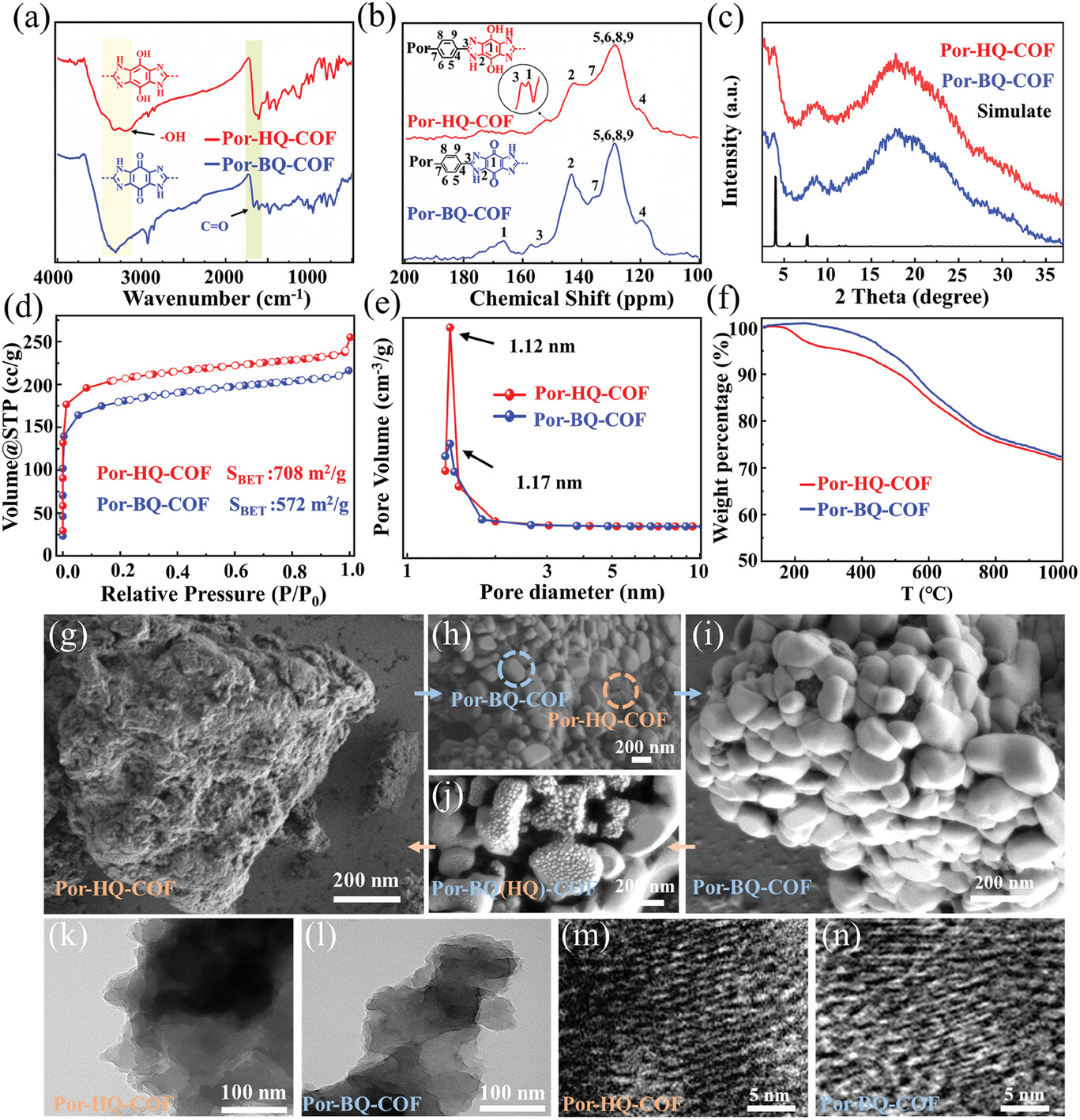

结构:FTIR 与 ¹³C NMR 证实酚醌转换,XRD 显示晶型稳定,SEM/TEM 揭示形貌由松散粉末变为光滑颗粒。

孔结构:Por-HQ-COF 比表面积 708 m² g⁻¹,Por-BQ-COF 为 572 m² g⁻¹,均为微孔结构(孔径 1.12-1.17 nm)。

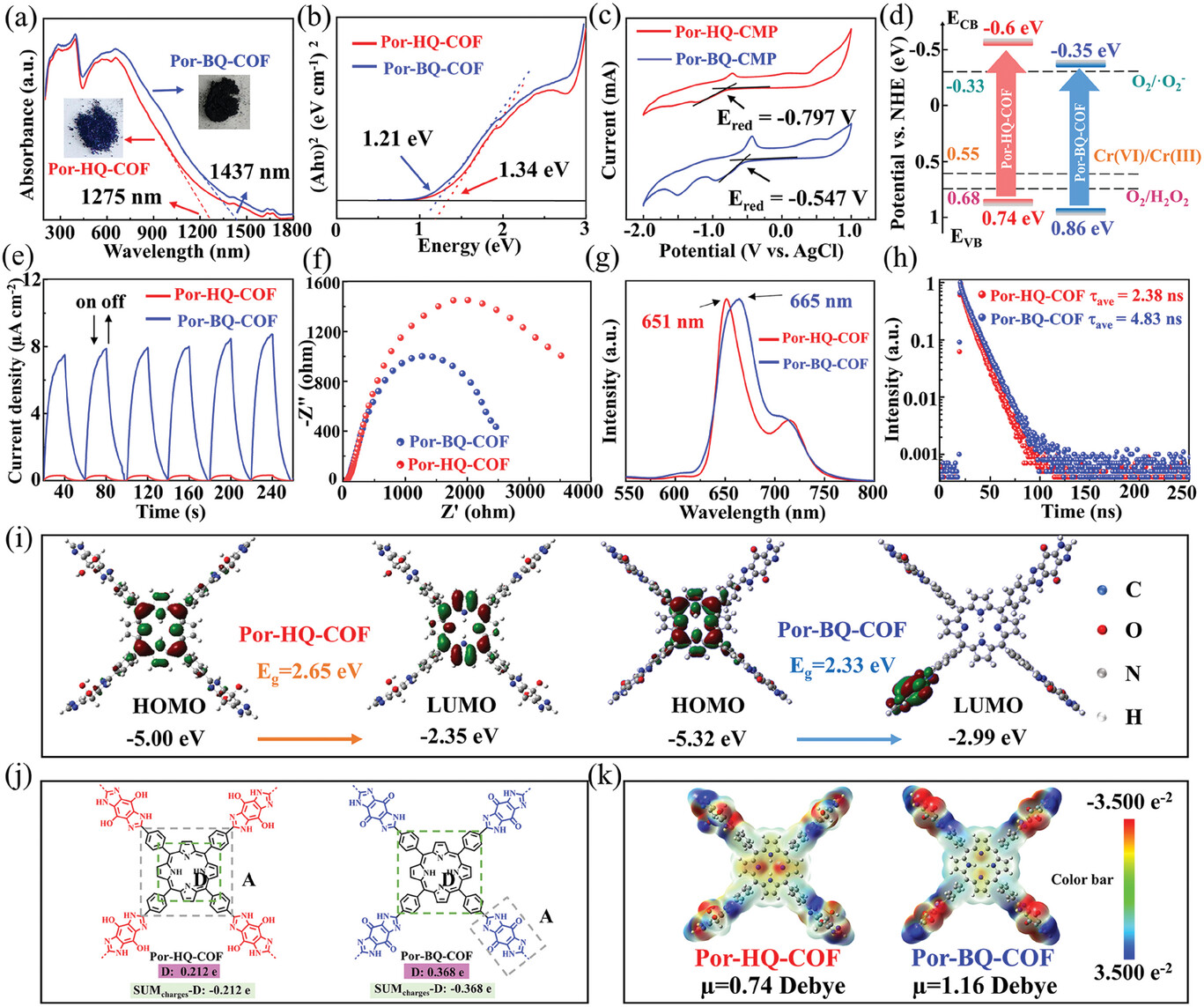

光吸收:UV-vis DRS 显示 Por-BQ-COF 吸收边达 1437 nm(带隙 1.21 eV),优于 Por-HQ-COF(1275 nm,1.34 eV)。

2)性能机制分析

光还原(pH<7):Por-HQ-COF 的高导带电位(-0.6 eV vs NHE)驱动 Cr (VI) 还原,吸附容量 341 mg g⁻¹,5 次循环后效率仍保持 92%。

光氧化(pH=7):・O₂⁻触发 Por-HQ→BQ 转换,增强电荷分离,TC 降解速率常数达 0.0368 min⁻¹。

H₂O₂生成(pH>7):碱性环境促进水离解(O-H 键能降低至 2.93 eV),Por-BQ-COF 通过两电子 ORR 生成 H₂O₂(1525 μmol h⁻¹ g⁻¹),AQY 达 5.05%。

总结

1)开发了首例全 pH 响应的酚醌转换 COF,实现 Cr (VI) 还原、TC 降解及 H₂O₂生成的多功能协同催化。

揭示了酚醌转换对能带结构、电荷分离及活性位点的调控机制。

2)突破传统催化剂单一功能限制,实现全 pH 环境下的智能转换。

提出基于醌基 COF 的两电子 ORR 路径,显著提升 H₂O₂生成效率。

3)为设计智能光催化剂提供新策略,推动环境修复与清洁能源领域的发展。

A Covalent Organic Framework as Photocatalyst for Smart Conversion Between Photooxidation and Photoreduction and H₂O₂ Production in Full pH Environment

文章作者:Hao Li, Yanwei Li, Xiaoling Lv, Chong Liu, Nazhen Zhang, Jing Zang, Penghan Yue, Yue Gao, Cong Liu, Yanhui Li

DOI:10.1002/adma.202415126

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202415126

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。