首页 >

行业动态 > 【RuO2@sp2-COF】超分子工程乙烯基连接共价有机框架 - 氧化钌杂化材料用于高效质子交换膜水电解

【RuO2@sp2-COF】超分子工程乙烯基连接共价有机框架 - 氧化钌杂化材料用于高效质子交换膜水电解

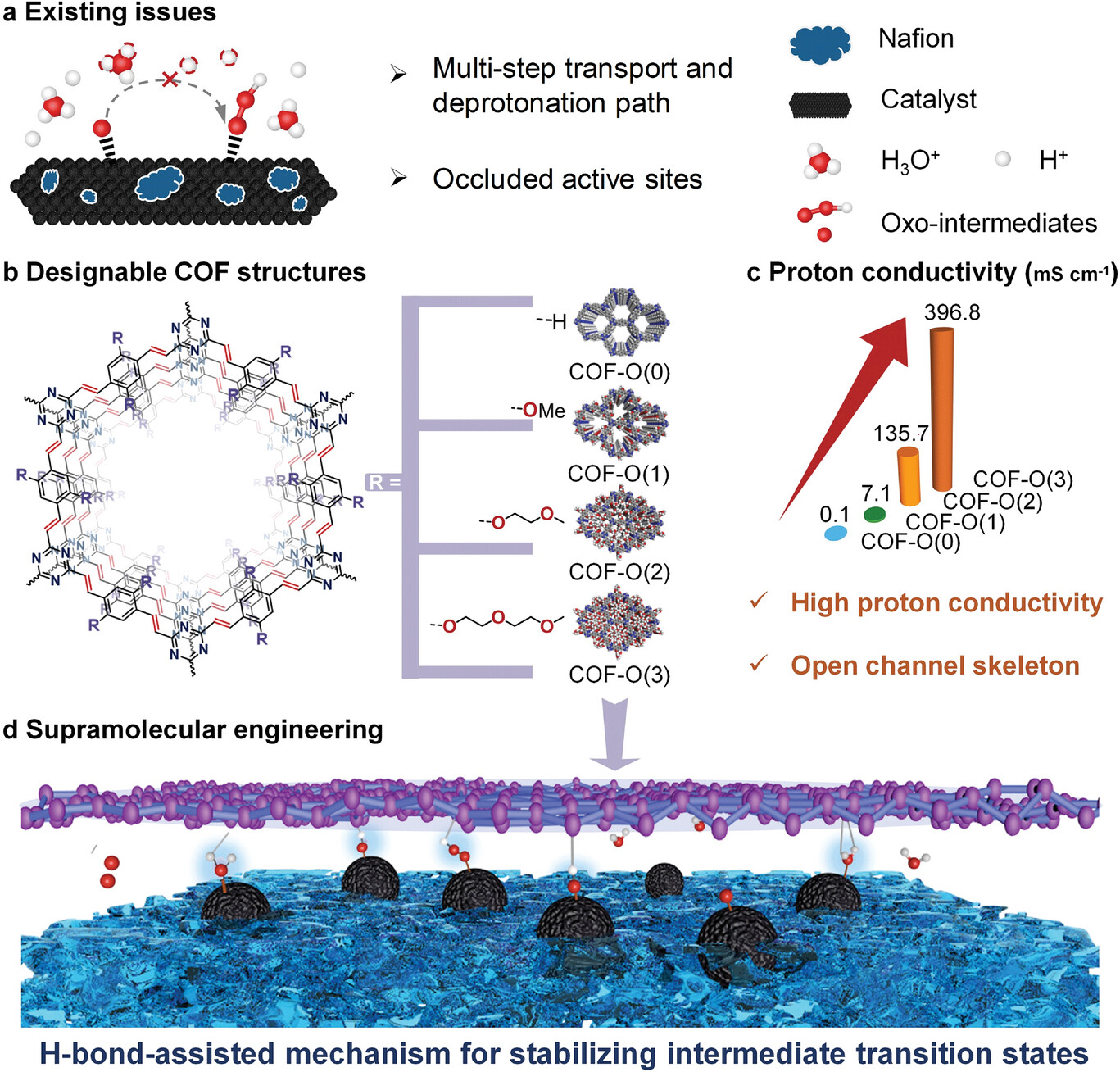

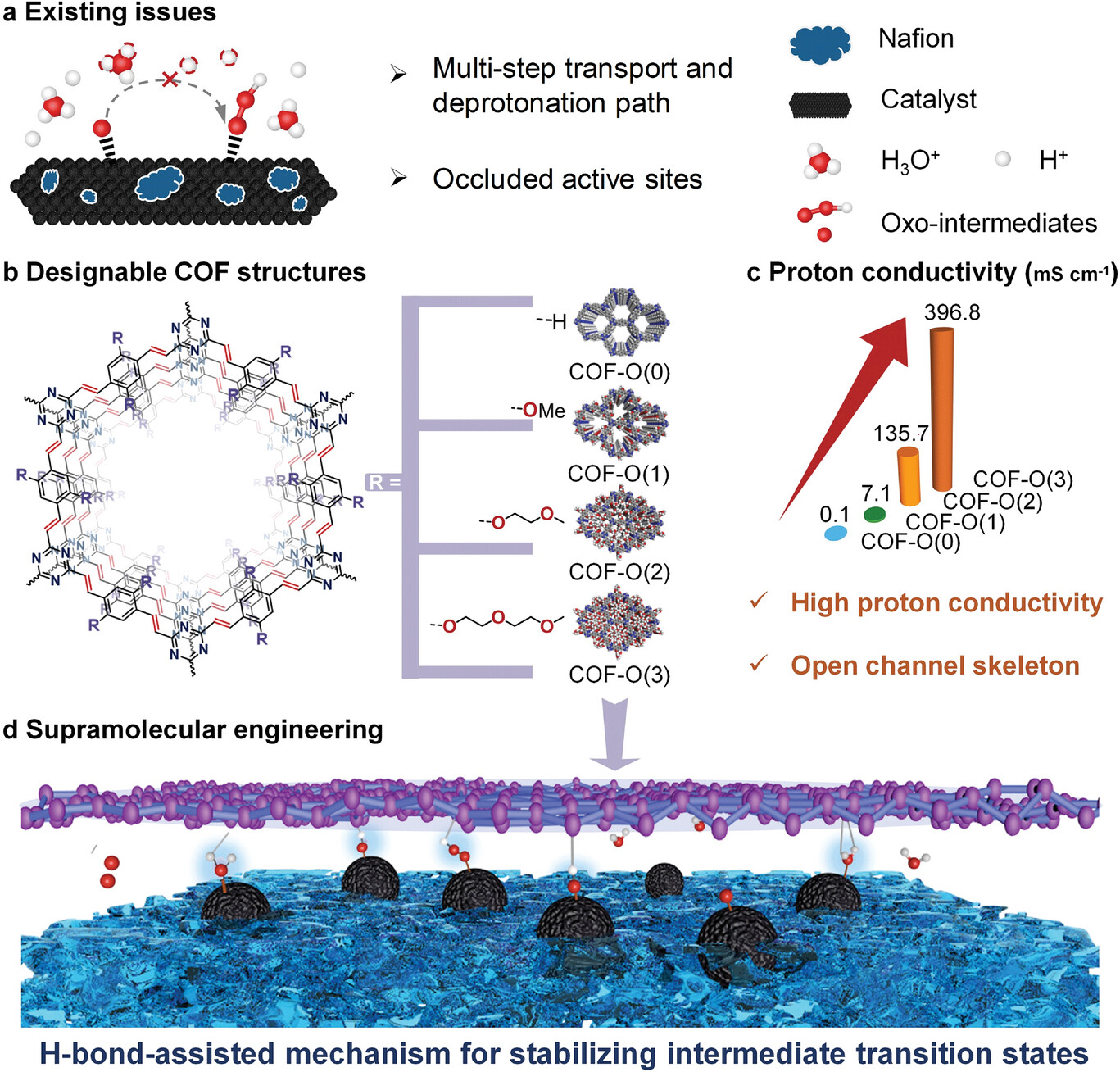

浙江大学侯阳教授团队与斯特拉斯堡大学 Artur Ciesielski、Paolo Samorì 教授等合作(Advanced Materials 2025, DOI: 10.1002/adma.202417374)报道了一种通过超分子工程设计的乙烯基连接共价有机框架(COF)与氧化钌(RuO₂)杂化材料,用于质子交换膜水电解(PEMWE)的高效析氧反应(OER)。研究通过构建定向氢键网络,稳定 OER 关键中间体的过渡态,显著降低反应能垒。实验结果表明,优化后的 COF-O (3)/RuO₂杂化材料在 1.54 V 电压下实现 1.0 A cm⁻² 的电流密度,稳定性超过 180 小时,优于商业 RuO₂催化剂。理论计算结合原位光谱证实,COF 的亲水侧链通过氢键作用定向排列界面水分子,加速质子转移与脱质子过程,从而提升催化性能。

研究背景

1)行业问题:

PEMWE 技术在绿色氢能生产中具有高效、快速响应的优势,但其阳极 OER 因四步质子耦合电子转移过程的高过电位(约 300 mV)成为瓶颈。此外,传统催化剂活性位点易被 Nafion 等聚合物覆盖,且酸性环境中质子浓度过高导致脱质子动力学受限。

2)研究现状:

现有策略主要通过调控催化剂电子结构(如掺杂、缺陷工程)、优化配位环境或吸附路径提升 OER 性能。例如,Ru 基催化剂通过引入 Sn、Ta 等元素提高活性,但稳定性与质子传导效率仍需改进。

3)本文创新:

超分子界面工程:设计乙烯基连接的 COF 材料(COF-O (n)),通过不同长度乙氧基侧链调控质子传导率(最高达 0.396 S cm⁻¹),并与 RuO₂杂化形成氢键网络。

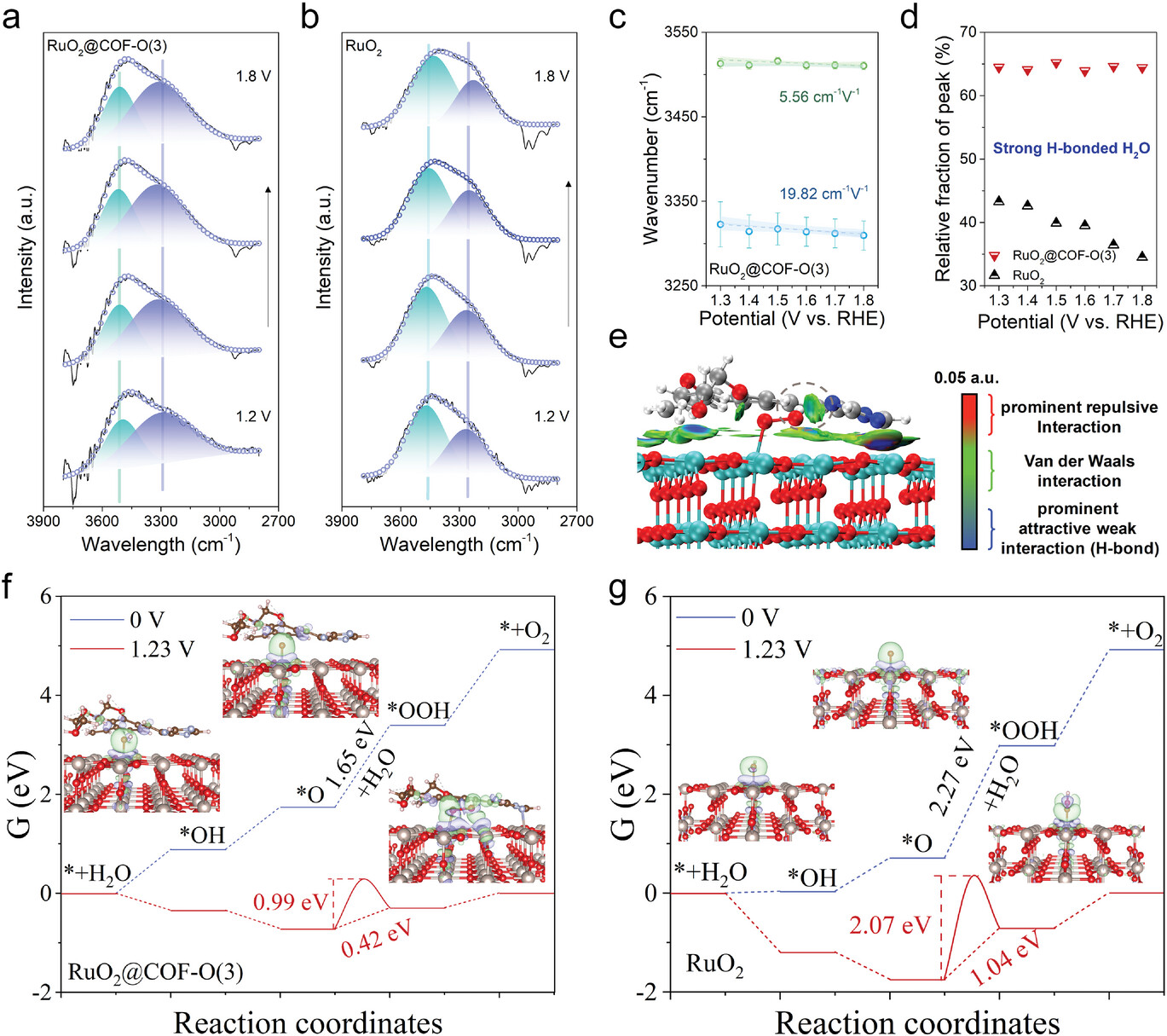

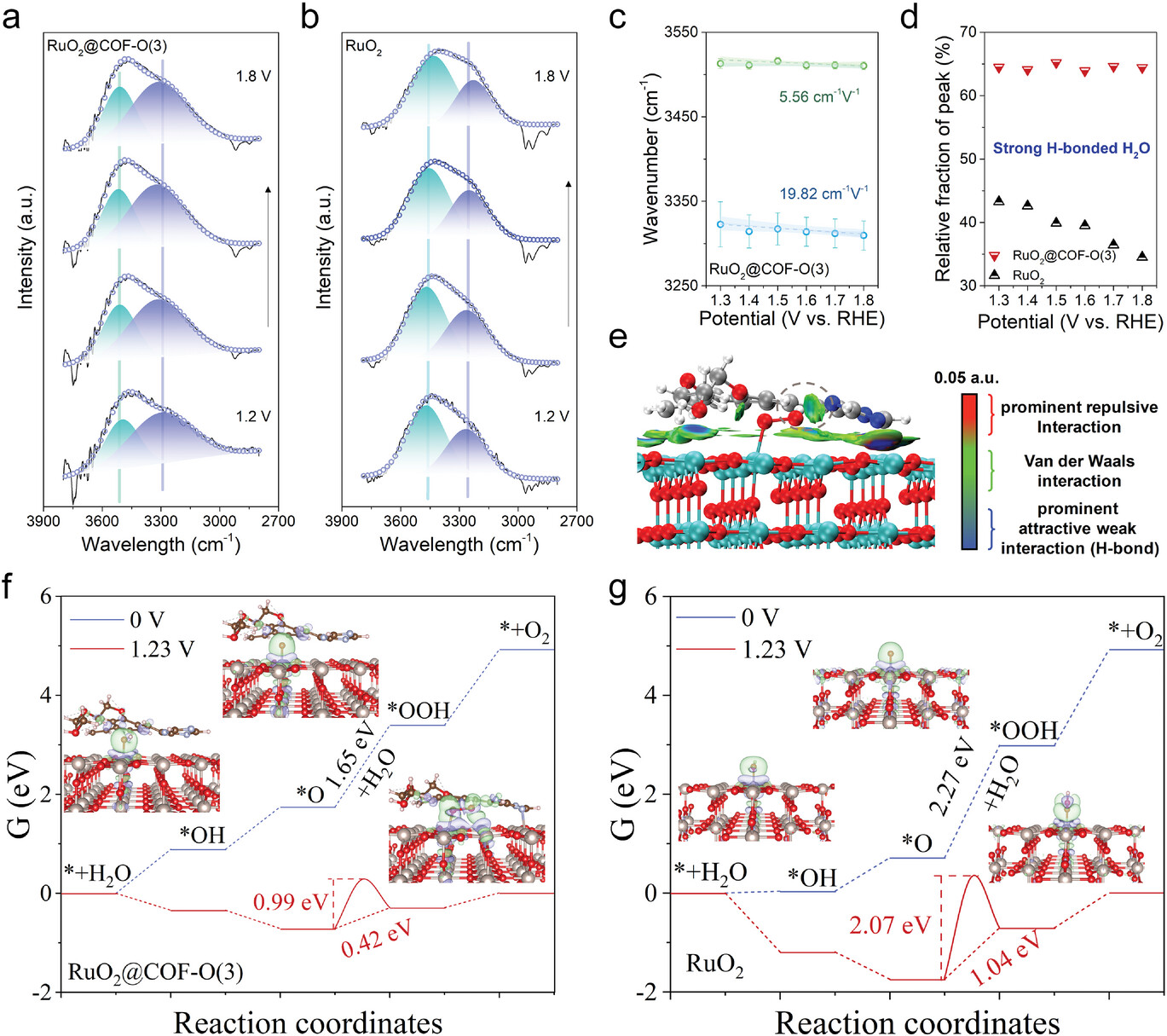

过渡态稳定机制:COF 的亲水侧链通过氢键定向排列界面水分子,稳定 OER 中间体(如 * OOH)的过渡态,降低决速步骤能垒(从 2.27 eV 降至 1.65 eV)。

结构稳定性:乙烯基共轭骨架赋予 COF 优异的耐酸性(12 M HCl 中稳定),并抑制 RuO₂在酸性条件下的溶解,提升催化剂寿命。

实验和分析

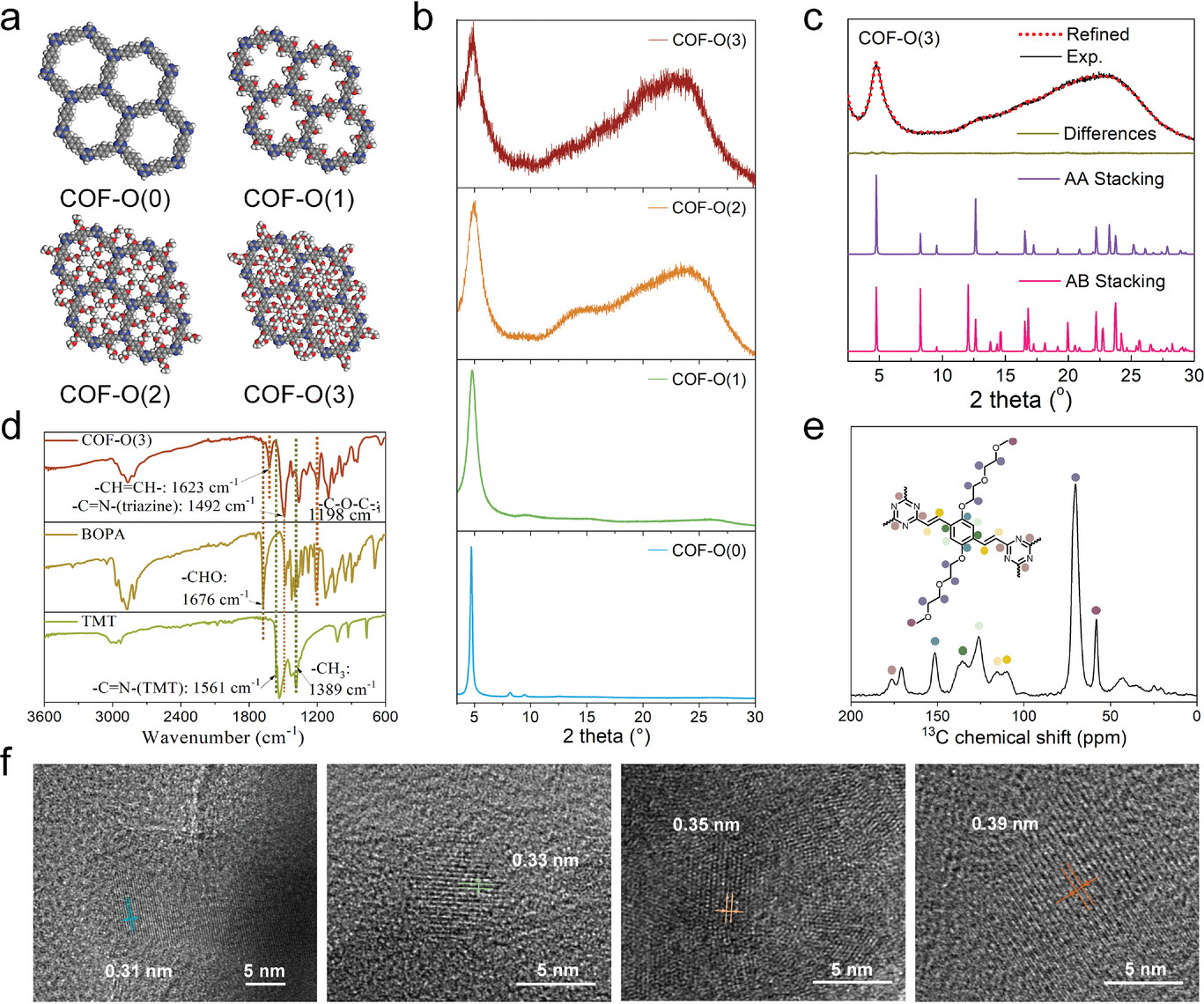

1)材料合成与表征

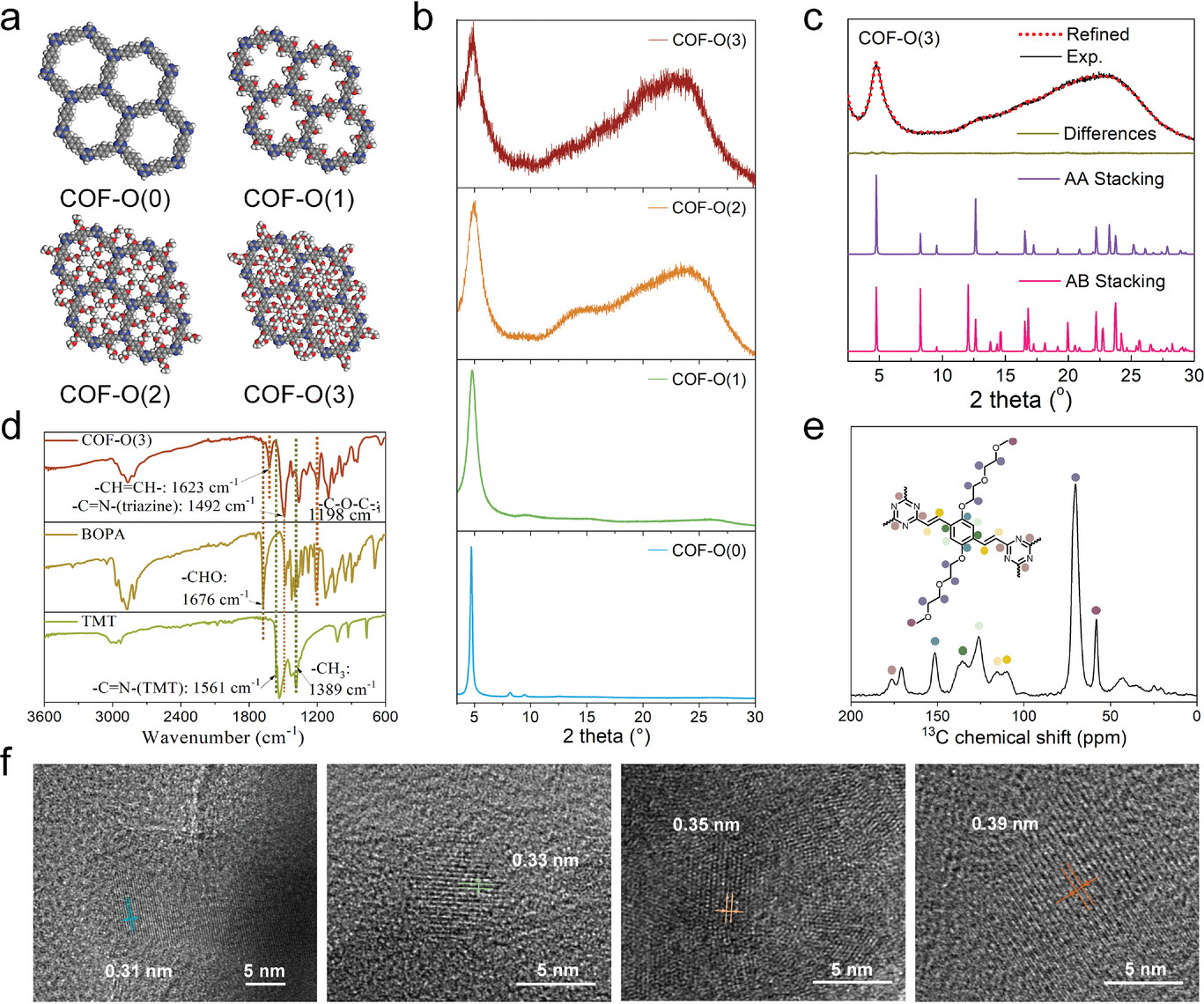

COF 合成:通过三甲基三嗪和不同长度烷基取代的2,5-羟基苯甲醛进行席夫碱反应制备乙烯基连接的 COF-O (n)(n=0-3),采用粉末 X 射线衍射(PXRD)、红外光谱(FT-IR)和固态核磁共振(¹³C CP/MAS NMR)确认结晶结构。

杂化材料制备:超声混合 COF 与 RuO₂,透射电镜(TEM)和元素映射显示 RuO₂均匀分散。X 射线光电子能谱(XPS)证实 COF 与 RuO₂间存在强电子相互作用。

质子传导率:COF-O (3) 在 80℃下质子传导率达 0.396 S cm⁻¹,归因于亲水侧链促进的 Grotthuss 机制。

2)性能分析

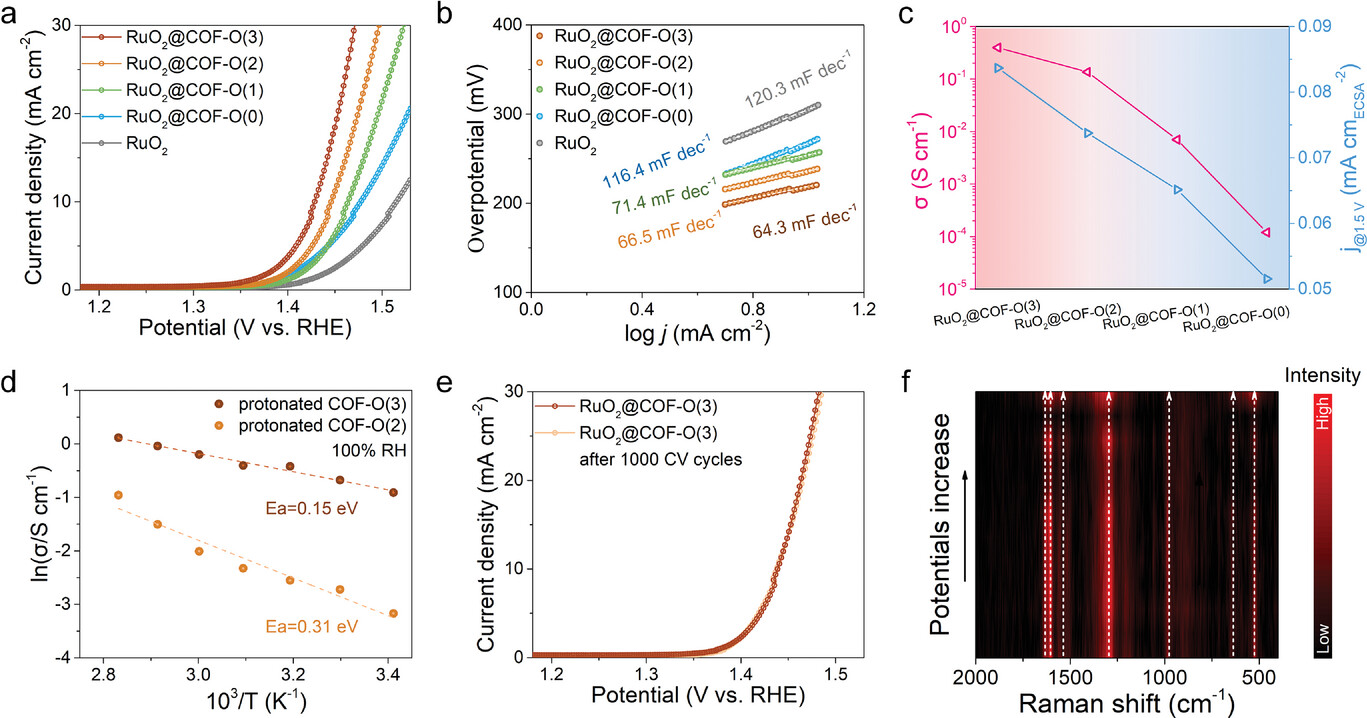

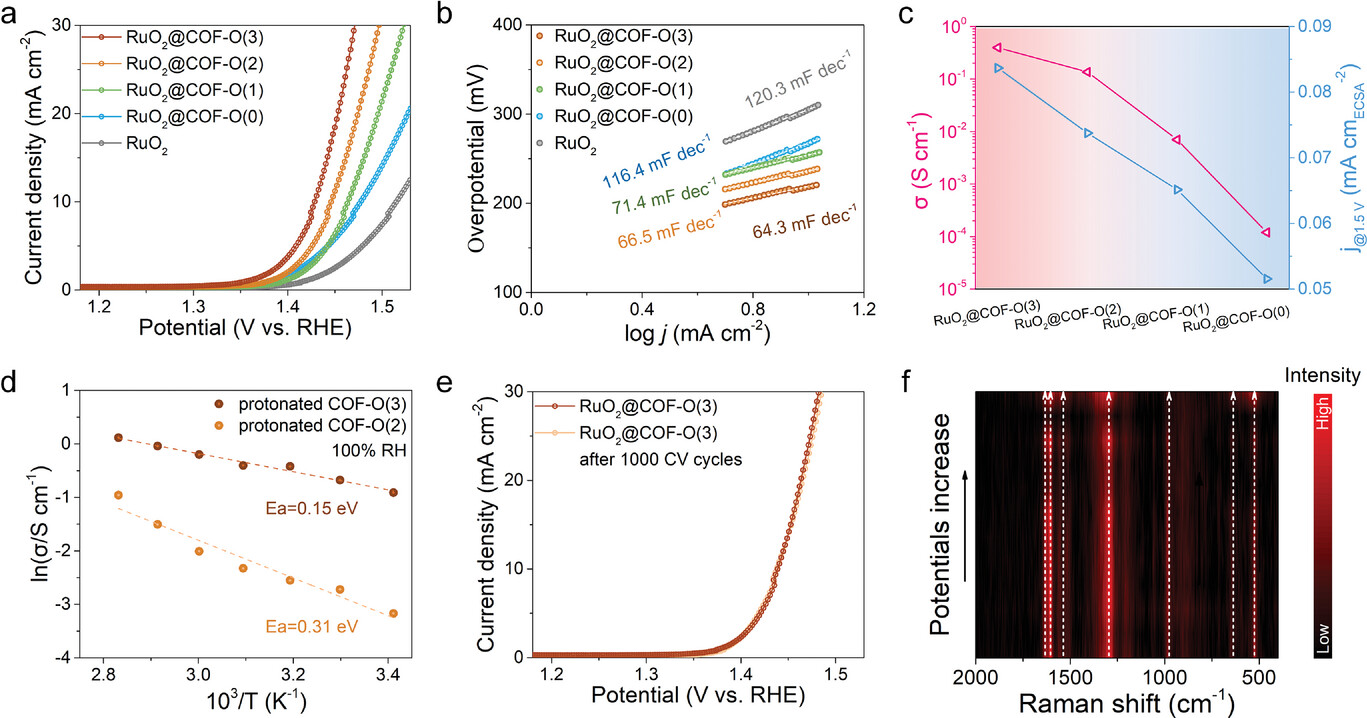

OER 活性:COF-O (3)/RuO₂在 0.5 M H₂SO₄中过电位仅 218 mV(10 mA cm⁻²),Tafel 斜率 64.3 mV dec⁻¹,优于商业 RuO₂(305 mV)。

稳定性:1000 次循环后性能衰减可忽略,150 小时稳定性测试中 Ru 流失率仅 0.52 wt.%,显著低于商业 RuO₂(1.57 wt.%)。

PEMWE 器件:COF-O (3)/RuO₂在 1.54 V 下实现 1.0 A cm⁻² 电流密度,能量消耗 41 kWh kg⁻¹ H₂,贵金属成本 0.011 $ cm⁻²。

3)理论计算

密度泛函理论(DFT)表明,COF-O (3) 通过氢键作用降低水分解能垒(从 1.338 eV 降至 0.809 eV),并优化OOH 中间体吸附能(ΔGOOH=1.65 eV vs. RuO₂的 2.27 eV),加速决速步骤。

总结

1)开发了具有定向氢键网络的 COF-RuO₂杂化材料,显著提升酸性 OER 活性与稳定性。

构建的 PEMWE 器件在 1.54 V 下实现 1.0 A cm⁻² 电流密度,性能创同类催化剂新高。

2)首次通过超分子工程设计 COF 界面,定向调控水分子排列与质子转移路径。

揭示了 COF 侧链长度与质子传导率、催化活性的构效关系。

3)为酸性 OER 催化剂设计提供了新思路,推动 PEMWE 技术在规模化绿氢生产中的应用。

Supramolecular Engineering of Vinylene-Linked Covalent Organic Framework – Ruthenium Oxide Hybrids for Highly Active Proton Exchange Membrane Water Electrolysis

文章作者:Kexin Wang, Shunqi Xu, Dashuai Wang, Zhenhui Kou, Yubin Fu, Michał Bielejewski, Verónica Montes-García, Bin Han, Artur Ciesielski, Yang Hou, Paolo Samorì

DOI:10.1002/adma.202417374

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202417374

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。