首页 >

行业动态 > 【Co(BPZ)】基于高稳定性吡唑基金属有机框架构建多个非极性六氟化硫纳米陷阱用于SF6回收

【Co(BPZ)】基于高稳定性吡唑基金属有机框架构建多个非极性六氟化硫纳米陷阱用于SF6回收

摘要

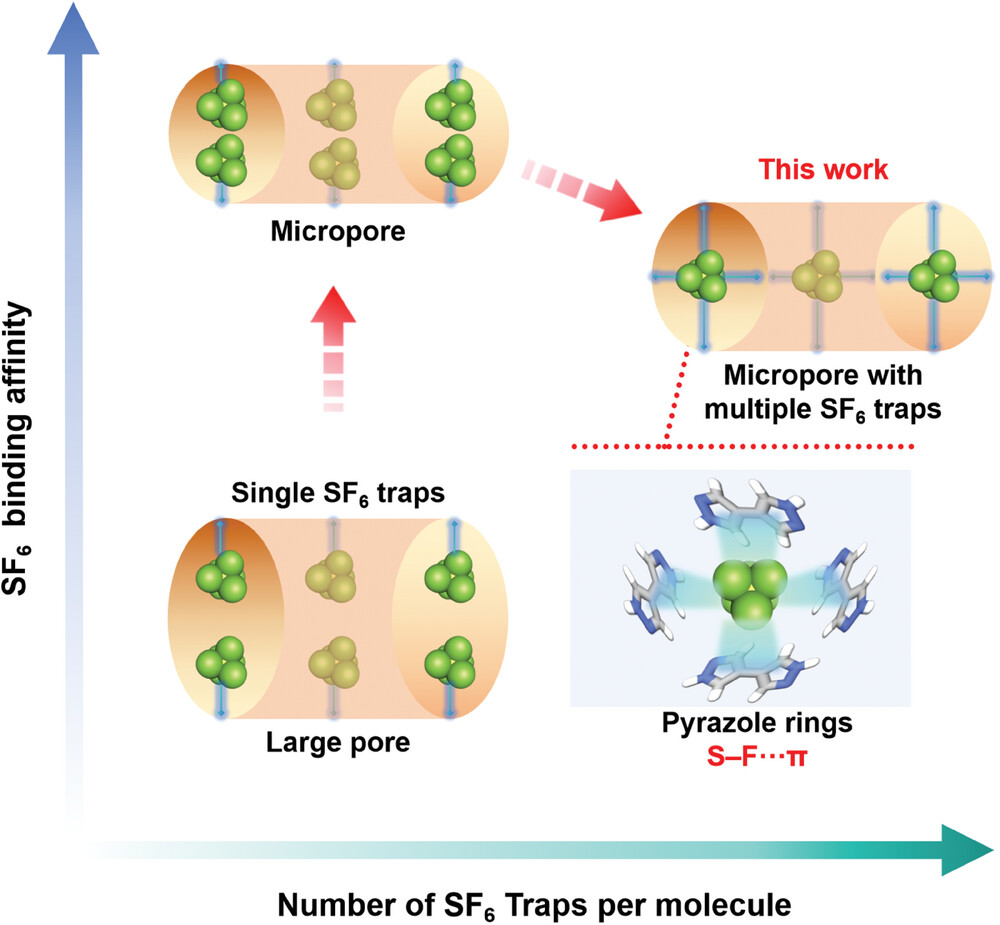

六氟化硫(SF6)广泛应用于电力系统,是一种强效温室气体。基于多孔材料的吸附分离技术实现/的高效分离在工业上意义重大,但极具挑战。华南理工大学夏启斌团队在本文中(Small 2025, 2409215)介绍了一种新颖策略,通过精确选择双吡唑配体设计微孔金属有机框架(MOFs)的非极性表面,构建出带有多个纳米陷阱的独特孔道,显著增强了材料对的亲和力。合成并研究了一系列超稳定的双吡唑基金属有机框架(ZnBPZ、CoBPZ、NiBPZ )。在这三种材料中,和在 298K、0.1bar 下对的吸附量分别达到 2.47 和 2.39 ,对/(10/90,体积比)的 IAST 选择性高达 748。穿透实验表明,能高效分离/混合物,(≥99.5%)的产率可达 46.1 。理论计算显示,更倾向于通过多个(吡唑环)范德华相互作用吸附在孔道中。该研究为探索高效/分离的吸附剂提供了直接方法。

研究背景

1)行业问题:SF6因优良化学性质在电力系统中广泛用作绝缘介质,但它是强效温室气体,全球变暖潜能值是二氧化碳的 23900 倍。目前,纯气体常被/二元混合气(体积比 10/90)替代,因此在电气设备的安装、维护和报废过程中,实现从/混合气中高效回收迫在眉睫。传统的/分离技术,如低温蒸馏和液化,依赖热驱动过程,能耗大,尤其是分离低浓度的混合气时,成本高昂。

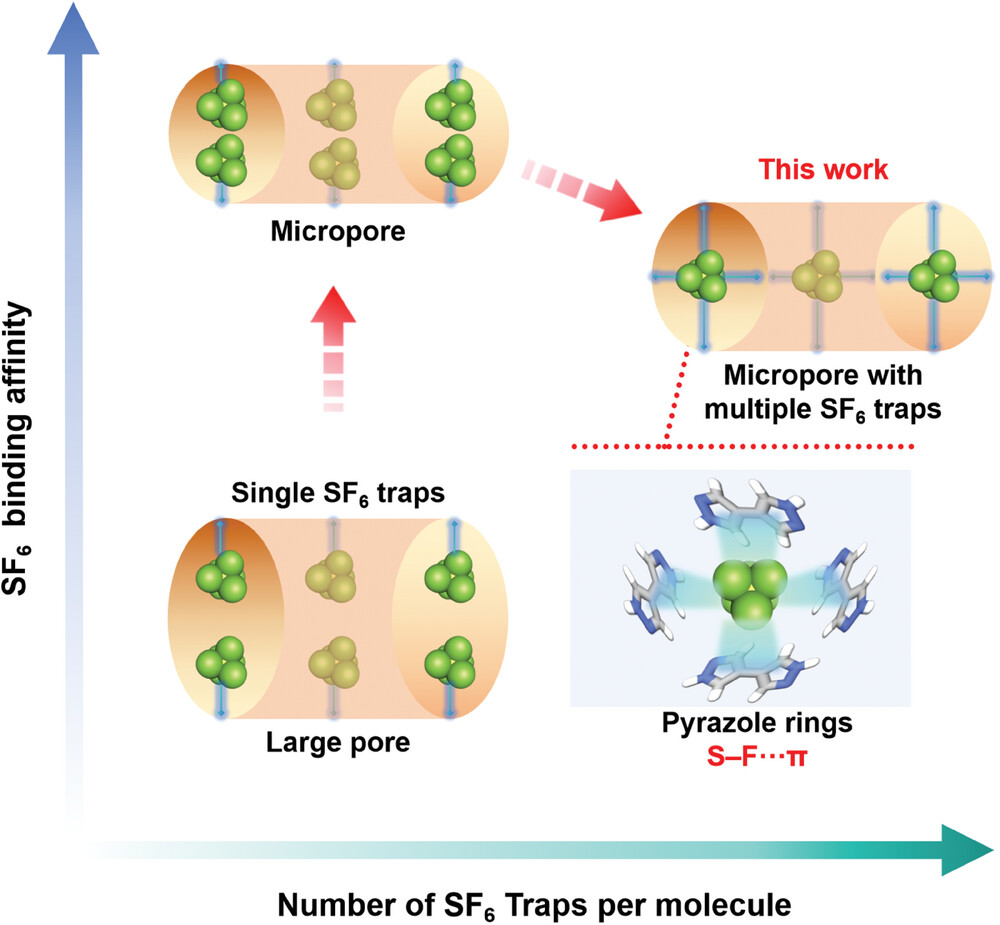

2)现有方案:金属有机框架(MOFs)作为新型多孔材料,有望成为理想的SF6捕获和/分离吸附剂。此前学者常采用两种策略提升 MOFs 对的分离性能:一是设计孔径接近动力学直径(5.2Å)的超微孔 MOFs 构建纳米限域通道,提高气体选择性,但过小的孔径会降低吸附容量或减缓扩散速率;二是构建有利的孔道微环境,增强框架对的结合亲和力,但部分材料存在选择性有待提高的问题。

3)本文的创新改进:本文提出一种协同微孔限域和吸附位点工程的策略,在微孔结构内构建高效纳米陷阱。选用非极性双吡唑配体修饰孔道内壁,通过多个协同的范德华相互作用与结合,同时设计非极性表面,最大化和的吸附亲和力差异,实现高效分离。此外,考虑到电气设备运行环境,研究了材料在杂质和少量水存在下的稳定性,并开发了温和条件下可规模化合成 MOFs 的方法。

实验部分

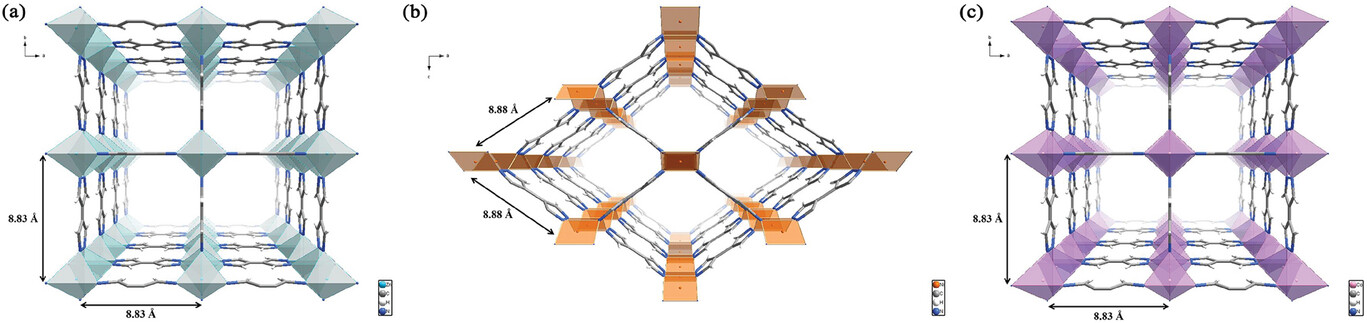

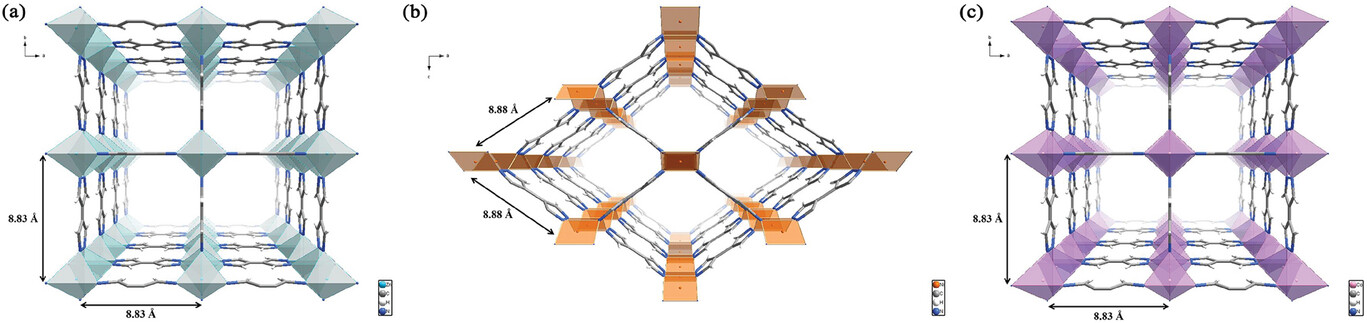

1)M (BPZ) 的合成点击进入相关材料链接:以为配体,分别与Zn、Co、Ni三种过渡金属离子反应制备。具体合成方法参考之前文献并做了部分修改(详细信息见支持信息)。通过这种方法,成功得到了具有不同结构的材料,其中和拓扑结构相同,因金属离子立体化学偏好不同而具有不同构象。

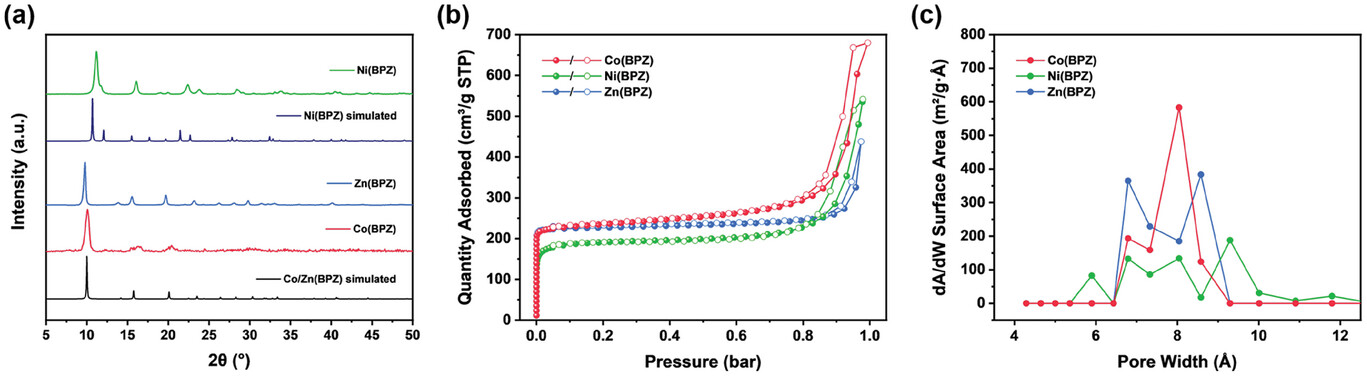

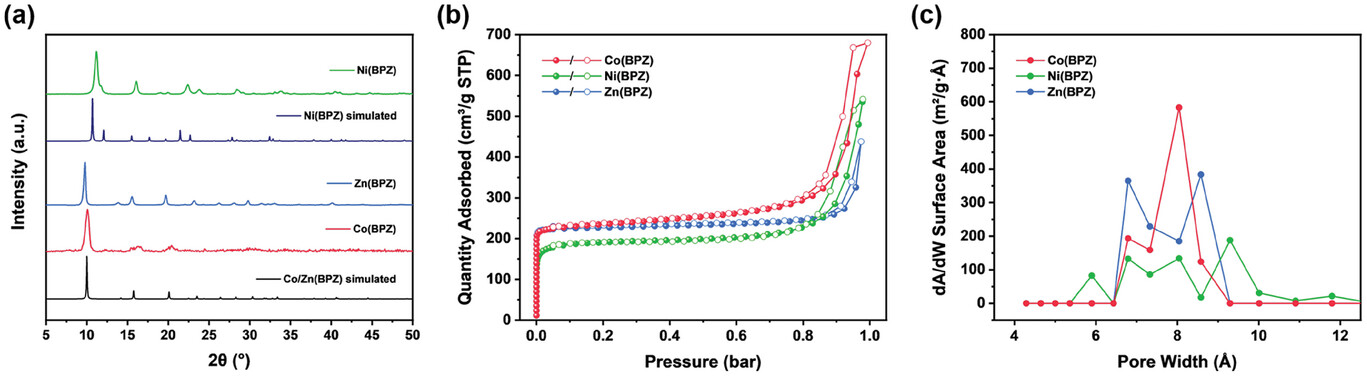

2)结构表征实验:使用粉末X射线衍射(PXRD)验证了样品的结晶性和相纯度。扫描电子显微镜(SEM)和氮气吸附-脱附实验表明,三种MOFs具有微孔结构,比表面积分别为946.5、756.8和955.5 m² g⁻¹。

通过密度泛函理论(DFT)计算孔径分布,结果显示Co(BPZ)、Ni(BPZ)和Zn(BPZ)的孔径分布在6.8-8.0 Å、5.9-9.3 Å和6.8-8.6 Å之间。

3)吸附性能测试:

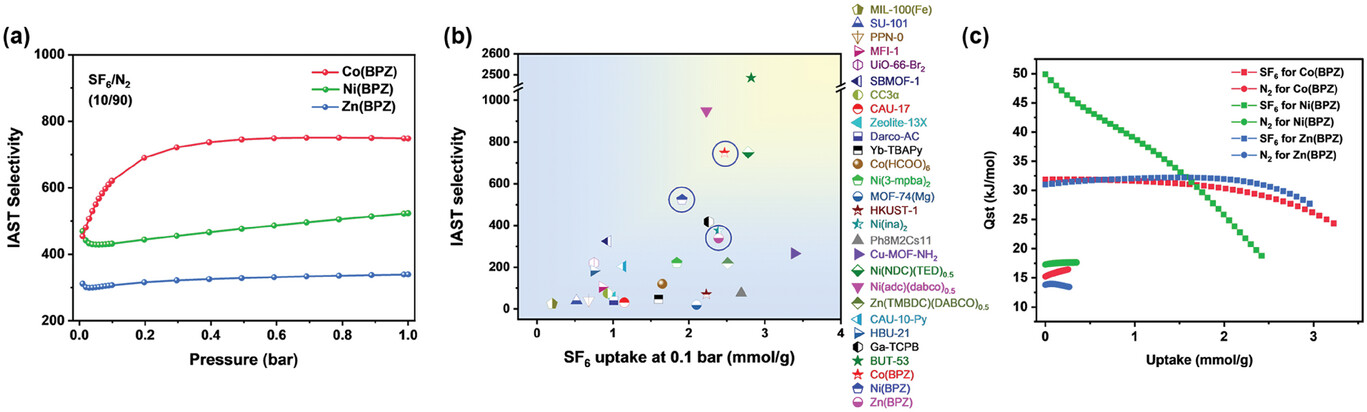

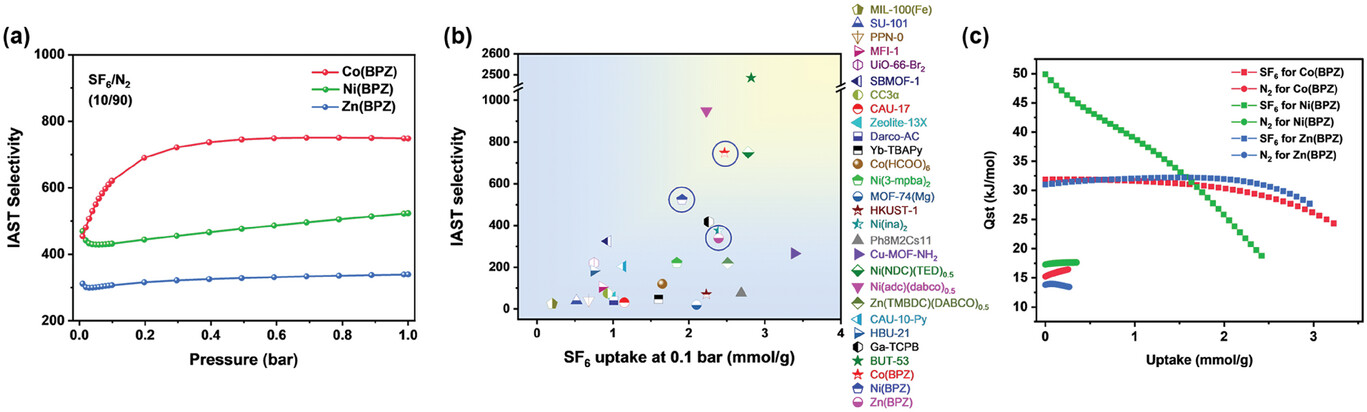

在298 K下测试了SF₆和N₂的单组分吸附等温线。Co(BPZ)在0.1 bar下对SF₆的吸附量达到2.47 mmol g⁻¹,远高于其他著名MOFs。

通过理想吸附溶液理论(IAST)模型预测SF₆/N₂(1/9,v/v)的选择性,Co(BPZ)表现出最高的选择性(748.1)。

动态突破实验表明,Co(BPZ)能够高效分离SF₆/N₂混合气体,SF₆的纯度≥99.5%,产率达到46.1 L kg⁻¹。

4)稳定性分析:稳定性测试中,PXRD 图谱和吸附等温线表明在多种化学条件下结构稳定,吸附性能良好。TGA 分析确定了材料的热稳定性,热稳定性最佳。

5)Zn (BPZ) 的放大合成:在温和条件下大规模合成,7g 规模合成的最终产物产率超 90%(基于配体),高于毫克级合成的样品。7g 规模合成的对的吸附容量在 0.1bar 下达到 2.39 ,吸附量可忽略不计,与毫克级合成材料的吸附等温线一致,证明放大合成后其/分离性能保持良好。

分析测试

1)结构分析:PXRD 分析表明材料的晶体结构特征,峰位偏移反映框架尺寸变化,峰展宽但不影响孔隙率。吸附 - 脱附实验得到材料的比表面积和孔隙结构信息,、和的实验 BET 比表面积分别为 946.5、756.8 和 955.5 ,基于 DFT 模型的微孔尺寸分布显示,、和的微孔尺寸分别分布在 6.8 - 8.0Å、5.9 - 9.3Å 和 6.8 - 8.6Å,略大于的动力学直径,适合回收。

2)吸附性能测试:采集三种样品在 298K 下和的单组分吸附等温线,发现所有样品在低压区对的吸附量显著增加,呈现分子筛行为CoBPZ和ZnBPZ在 0.1bar、298K 下对的吸附量分别达 2.47 和 2.39 ,优于许多著名 MOFs 材料。通过 IAST 模型预测 298K、1.0bar 下/(1/9,体积比)的选择性,CoBPZ和ZnBPZ的选择性分别为 748.1 和 523.5,为 339.3,均优于多数已报道材料。

3)吸附动力学测试:在 308K、0.5bar 下测量和的时间相关动力学吸附曲线,计算得到在中的扩散常数的顺序为 ZnBPZ>CoBPZ>NiBPZ,ZnBPZ的扩散速率优势明显,这得益于其较大的介孔尺寸。N2在M-BPZ上的扩散速率明显慢于 SF6,表明分离和具有可行性和高效性。

4)动态柱穿透实验:在环境条件下,对 ZnBPZ、CoBPZ和NiBPZ进行/(1/9,体积比)二元混合气的动态穿透实验。实验结果显示,在实验开始时快速洗脱并迅速达到吸附平衡,而的保留时间长,表明与框架的相互作用更强。CoBPZ、NiBPZ和ZnBPZ对的穿透时间分别为 120.3、91.4 和 112.0 ,工作吸附容量分别为 2.07、1.64 和 2.02 ,与静态吸附容量相符。脱附实验得到的高纯(≥99.5%)产率分别为 46.1、36.7 和 45.2 。循环穿透实验表明材料具有良好的再生和循环性能,在相对湿度 33% 下仍能保持稳定的分离效率。

5)稳定性测试:对三种材料进行稳定性测试,将其浸入水、pH 3 - 13 的溶液中并暴露在 50% 相对湿度环境 1 周后,PXRD 图谱不变,表明框架的结晶度和结构完整性得以保持。298K 下的单组分吸附等温线显示,处理后的材料吸附量仅有轻微下降,吸附行为与原始样品一致,体现了材料的高稳定性。热重分析(TGA)表明,ZnBPZ热稳定性最高,分解温度约 420°C,CoBPZ约 400°C 开始分解,NiBPZ在 300°C 以下稳定。

总结

1)本研究利用非极性双吡唑配体构建多个纳米陷阱,成功制备了三种基于双吡唑配体的 MOF 材料样品M-BPZ。在 0.1bar 下对的吸附量高达 2.47 ,对SF6/N2(10/90,体积比)的 IAST 选择性达 748.1,性能优于许多已报道材料。

2)理论计算揭示与孔道内吡唑环的强相互作用,动态穿透实验证实优异的/分离性能和良好的循环稳定性。经放大合成后吸附容量保持良好,展现出实际应用潜力。该研究为高效/分离和回收提供了新型高结构稳定性吸附剂,推动了相关领域的发展。

展望

1)未来可进一步优化材料的结构,通过调整金属离子、配体结构或引入新的功能基团,提高其对的吸附容量和选择性,同时增强材料在更复杂工业环境中的稳定性。

2)此外,探索在其他气体分离体系中的应用,拓展其应用范围;研究其在实际工业规模设备中的性能表现,推动从实验室研究到工业化应用的转化进程。

Construction of Multiple Nonpolar SF6 Nano-Traps by Highly Stable Pyrazole-Based MOFs for SF6 Recovery

文章作者:Qichen Fan, Jinze Yao, Siyao Zhao, Xingbei Wu, Jiajin Huang, Haoyuan Luo, Qibin Xia

DOI:10.1002/smll.202409215

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202409215

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。