摘要

本文(

Science Advances 2019, 5(11))报道了一种新型超微孔物理吸附材料

SIFSIX-18-Ni-β,其在痕量CO₂捕集(1000至10,000 ppm)方面表现出卓越的性能,尤其是在高湿度条件下。该材料通过动态突破气体实验验证了其高效CO₂捕集能力,并表现出快速的吸附动力学和高选择性(CO₂/N₂和CO₂/H₂O)。SIFSIX-18-Ni-β的成功归因于其独特的CO₂结合位点设计和疏水性孔道结构,使其在干燥和潮湿条件下均能有效捕集CO₂。这一研究为开发高效、低能耗的CO₂捕集材料提供了新思路。

研究背景

研究背景

1. 行业问题:

CO₂在密闭空间(如会议室、飞机、潜艇等)中的积累对人类健康构成威胁,1000 ppm的CO₂浓度即可导致健康风险。传统的化学吸附剂(如胺类)和物理吸附剂(如沸石、MOFs)在痕量CO₂捕集方面存在局限性:化学吸附剂能耗高、动力学慢;物理吸附剂对CO₂的选择性差,尤其是对水蒸气的选择性不足。

2. 现有解决方案:

1) 化学吸附剂:通过化学反应捕集CO₂,但存在能耗高、再生困难的问题。

2) 物理吸附剂:如MOFs和沸石,虽然具有高比表面积和可调控的孔道结构,但在高湿度条件下性能显著下降。

3. 本文创新:

作者设计了一种新型超微孔杂化材料 SIFSIX-18-Ni-β,结合了强CO₂结合位点和疏水性孔道结构。通过引入甲基修饰的孔道,减少了材料对水的吸附,同时保持了高效的CO₂捕集能力。

实验部分

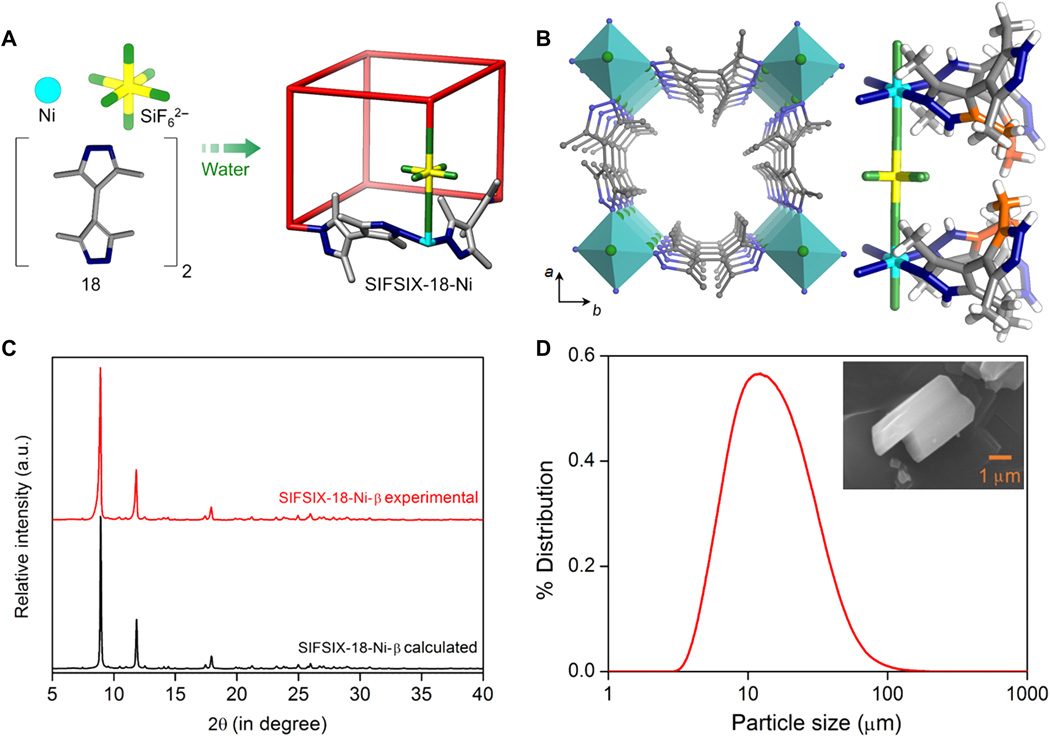

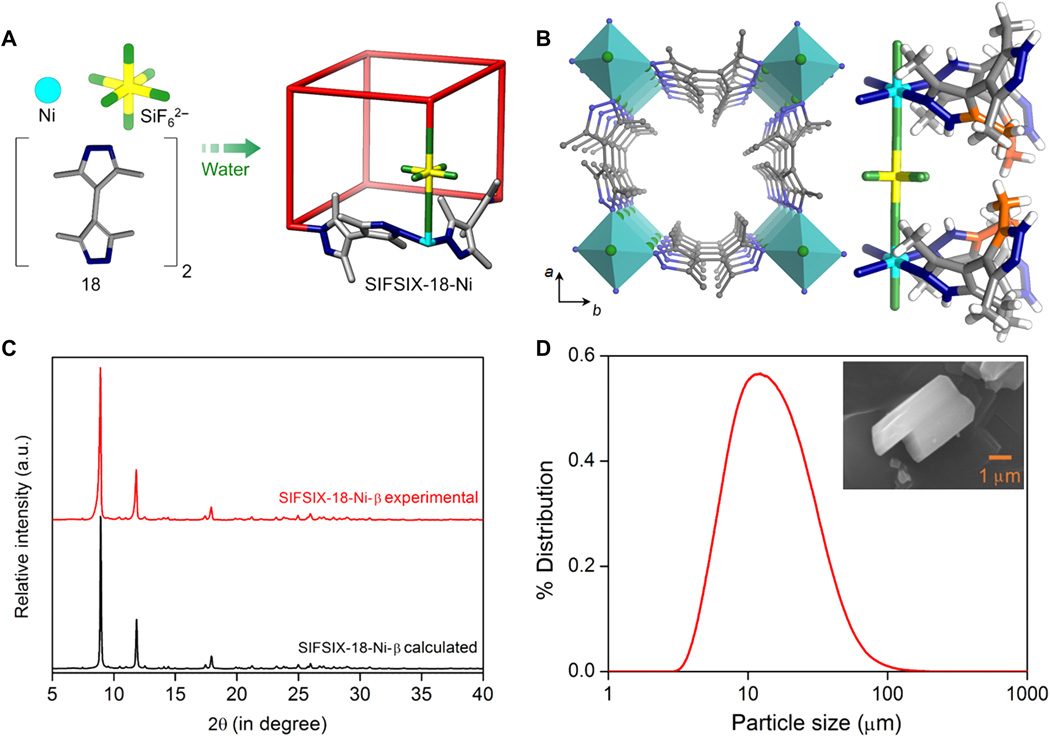

1. 材料合成:

1) 通过水热法合成 SIFSIX-18-Ni-α,随后在85°C真空条件下转化为 SIFSIX-18-Ni-β,体积减少13.4%。

2) 材料结构由Ni(II)节点、有机配体(3,3′,5,5′-四甲基-1H,1′H-4,4′-联吡唑)和无机阴离子(SiF₆²⁻)组成。

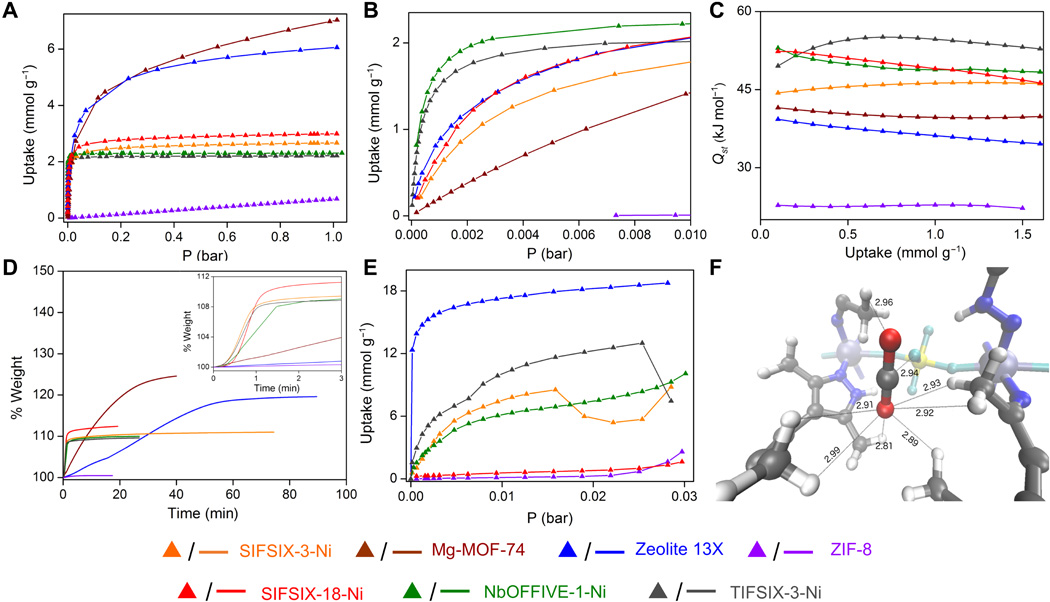

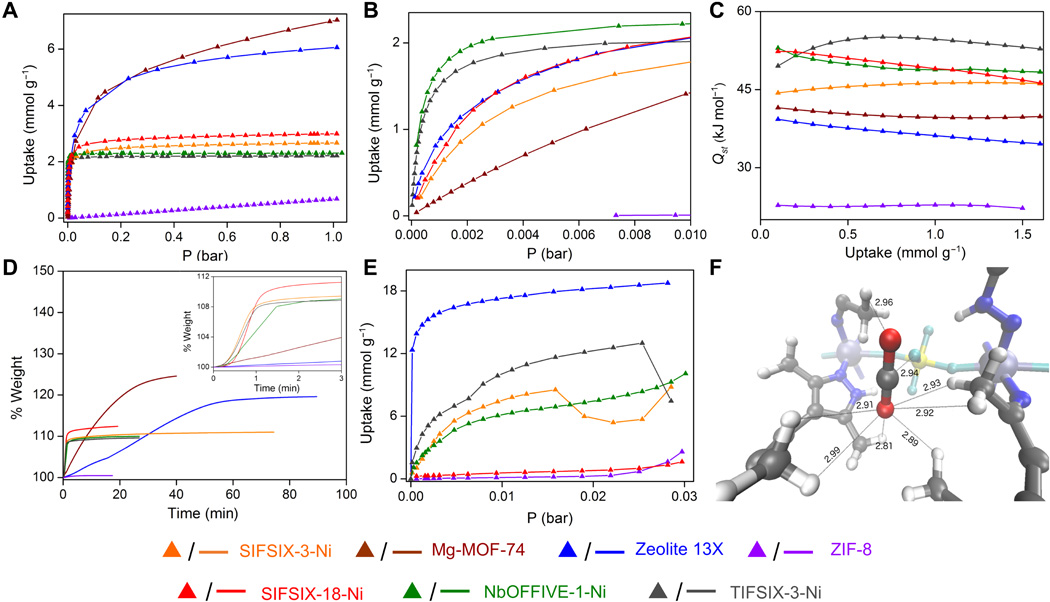

2. 吸附性能测试:

1) 在1000 ppm CO₂下,SIFSIX-18-Ni-β的CO₂吸附量为0.8 mmol g⁻¹,接近NbOFFIVE-1-Ni和TIFSIX-3-Ni(1.8和1.7 mmol g⁻¹)。

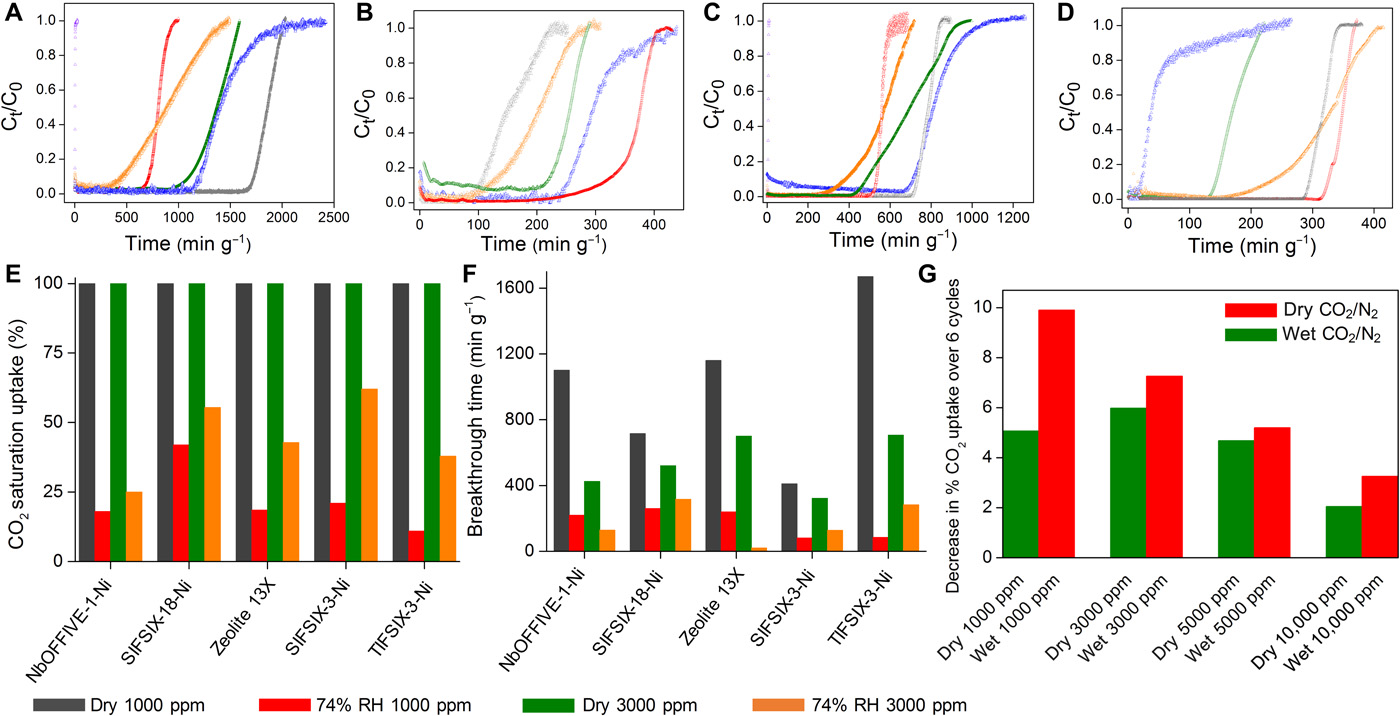

2) 在74%相对湿度(RH)下,SIFSIX-18-Ni-β的CO₂饱和吸附量为0.3 mmol g⁻¹,突破时间为260分钟,显著优于其他材料。

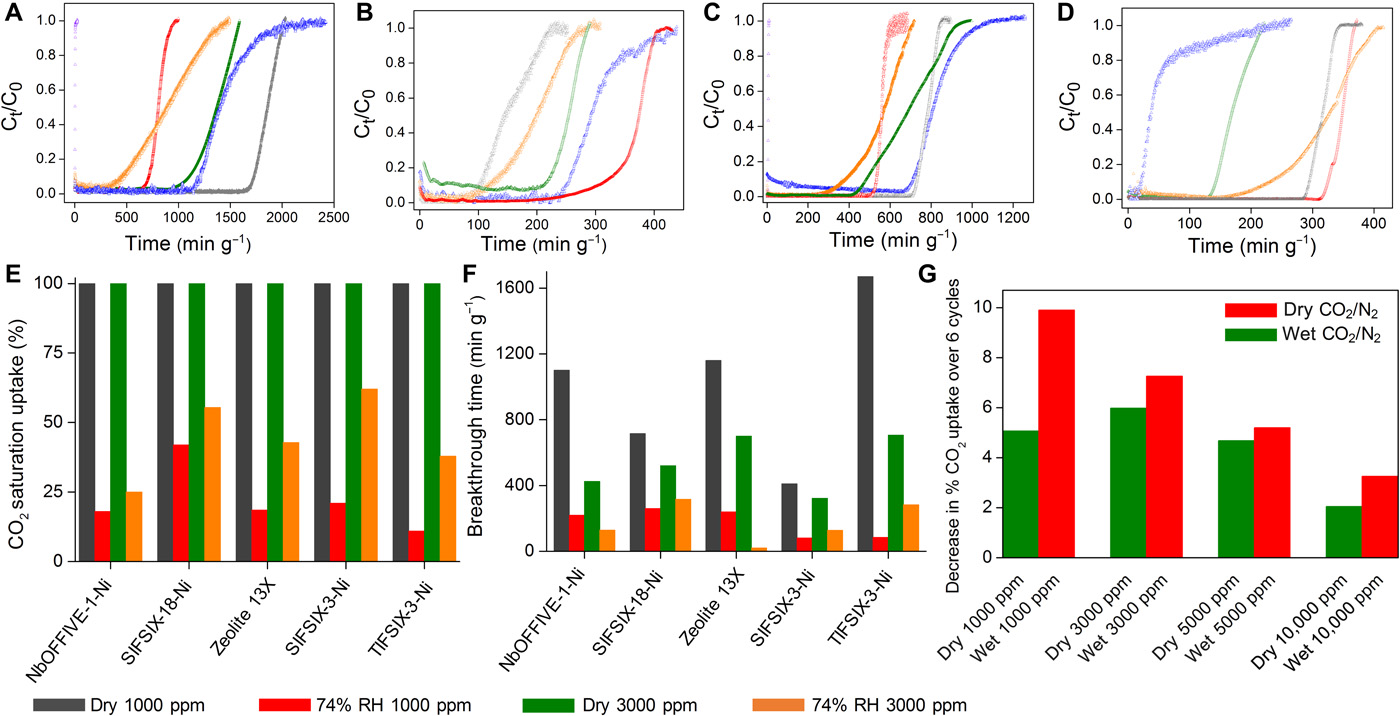

3. 动态突破实验:

1) 在1000 ppm CO₂/N₂混合气中,SIFSIX-18-Ni-β的CO₂饱和吸附量为0.7 mmol g⁻¹,突破时间为715分钟。

2) 在74% RH下,SIFSIX-18-Ni-β的性能几乎不受影响,而其他材料(如NbOFFIVE-1-Ni、沸石13X)的性能显著下降。

分析测试

1. 结构表征:

1) 通过粉末X射线衍射(PXRD)确认了SIFSIX-18-Ni-β的高度结晶结构。

2) 扫描电子显微镜(SEM)显示材料具有均匀的块状形态,平均粒径为14 μm。

3) 孔隙性质:

氮气吸附-脱附等温线显示,SIFSIX-18-Ni-β的BET比表面积为316 m²/g,孔径主要分布在1.8 nm,表现出微孔特性。

2. 吸附热力学:

CO₂的等量吸附热(Qst)为52 kJ mol⁻¹,接近NbOFFIVE-1-Ni(54 kJ mol⁻¹)和TIFSIX-3-Ni(50 kJ mol⁻¹)。

3. 选择性测试:

在74% RH下,SIFSIX-18-Ni-β对CO₂/N₂的选择性(SCN)为16.2,在0.005 bar和0.01 bar CO₂下分别提高到54.0和173.1。

机理分析

1) 结合位点设计:

CO₂结合位点包含两种协同作用:强C···F相互作用(来自SiF₆²⁻基团)和弱C-H···O相互作用(来自甲基基团)。

这种“口袋”结构使CO₂的结合能达到52 kJ mol⁻¹,接近酶的结合强度。

2) 疏水性优势:

甲基修饰的孔道结构减少了材料对水的吸附,使其在高湿度条件下仍能保持优异的CO₂捕集性能。

3) 酶类特征:

SIFSIX-18-Ni-β的结合机制类似于酶(如RuBisCo),通过疏水空腔浓缩CO₂,同时避免对O₂和H₂O的强吸附。

总结

1) SIFSIX-18-Ni-β通过晶体工程方法调控孔道尺寸和化学性质,实现了高效的CO₂捕集。

2) 在高湿度条件下,SIFSIX-18-Ni-β的CO₂捕集性能显著优于现有材料,表现出高选择性、快速动力学和优异的循环稳定性。

3) 该材料适用于密闭空间(如潜艇、航天器)的空气质量控制,以及直接空气捕集(DAC)等领域。

展望

展望

1) 材料在极端湿度条件下的长期稳定性仍需进一步验证。

2) 工业化大规模生产的可行性和成本效益尚未评估。

3) 进一步优化材料设计,提高CO₂吸附容量和选择性。探索其在工业CO₂捕集和碳捕集与封存(CCS)中的应用潜力。

文章标题:Trace CO2 capture by an ultramicroporous physisorbent with low water affinity

文章作者:Soumya Mukherjee, Nivedita Sikdar, Daniel O’Nolan, Douglas M. Franz, Victoria Gascón, Amrit Kumar, Naveen Kumar, Hayley S. Scott, David G. Madden, Michael J. Zaworotko

DOI:10.1126/sciadv.aax9171

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aax9171

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。